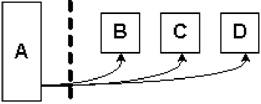

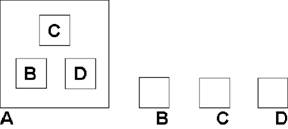

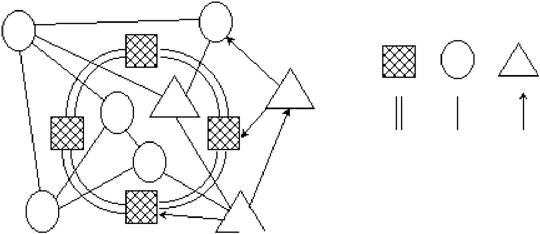

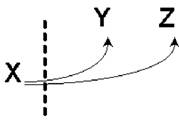

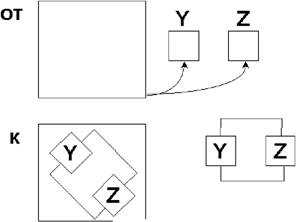

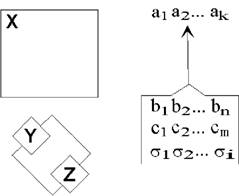

26. Резюме предыдущего. Разложение отношений на компоненты и объединение компонентов в целоеКак обычно, мы должны вначале коротко резюмировать основные результаты, полученные нами в предшествующих лекциях и нужные для дальнейшего анализа. Выяснив, что так называемый «эмпирический факт» конструируется в ходе научного исследования, мы с вами рассмотрели затем условия и средства этой работы. При этом подчёркивалось, что в качестве исходного описательного средства мы используем те или иные схемы объекта, которые определяют, если можно так выразиться, наше ожидание. «Накладывая» затем эти схемы на тот или иной эмпирический материал и выясняя либо соответствие их друг другу, либо, наоборот, несоответствие, мы получаем научный факт, то, что должно быть снято в новой структуре научного знания. Одновременно такое «наложение» выступает как описание и объяснение эмпирического материала. Затем мы с вами перешли к обсуждению вопроса о том, как может создаваться или конструироваться новая схема, описывающая выявленные через эти факты объекты. Мы пришли к выводу, что для этого нужны специальные методологические средства, что исследователь обязательно должен, создавая эти новые схемы, выйти из своего прежнего предмета и должен проделать особую работу в специальном методологическом предмете. Этот выход осуществляется таким образом, что исследователь всё время, имея перед собой исходные предметные схемы, уже изображающие объект его изучения, как бы поднимает их в более высокий слой, слой методологии, и там создаёт изображения нового абстрактного объекта. Это бывает всегда, с одной стороны, изображение того объекта, с которым имел дело предметник, Рассмотрим эти отношения более конкретно на имеющемся у нас эмпирическом материале. С одной стороны, у нас была схема, изображающая поведение детей в соответствии с сюжетом. Эта схема во многих случаях не могла описать и объяснить поведение детей: в целом ряде пунктов оно часто отклонялось от того, что мы должны были ожидать на основе этой схемы. Это были случаи, когда ребёнок в своём поведении сначала двигался по сюжету, а потом переходил из плана «понарошку» в план реальный и обращался к другим детям не как носитель определённой роли к другим ролям, а как один член группы к другим членам группы или коллектива, в котором он живёт. В одних случаях поведение по сюжету и без сюжета резко разделялось по времени, в других случаях — происходило одновременно. Мы выделили тот факт, что при переходе из плана сюжета в несюжетный план резко менялся тип взаимоотношений между детьми. Зафиксировав это, мы изобразили кусочки игры, в которых взаимоотношения соответствовали сюжету, в одних схемах, а другие кусочки игры, в которых взаимоотношения не соответствовали сюжету, в других схемах. Соединив схемы первого и второго рода друг с другом, мы получили новые схемы, которые и использовали для описания игры. Эти синтетические схемы хорошо соответствовали одной группе эмпирических явлений, когда поведение по сюжету и без сюжета резко разделялось во времени. В соответствии с нашими определениями это, таким образом, уже не было фактом, но эти же синтетические схемы не соответствовали тем эмпирическим явлениям, когда поведение по сюжету становилось формой выражения или проявления других, несюжетных взаимоотношений. Именно это отношение — между синтетическими схемами и указанными эмпирическими явлениями — представляло для нас наибольший интерес. Именно это давало нам новые научные факты. По сути дела, нам нужно было бы создать такие схемы и такие знания, которые бы снимали этот факт и объясняли соответствующие эмпирические явления. Сначала наш исследователь попытался представить свои эмпирические явления как суперпозицию сюжетных и внесюжетных взаимоотношений. При этом, благодаря тому, что в эмпирии у него были заведомо одни отношения, Здесь важно подчеркнуть один, на первый взгляд несущественный, а на самом деле, наверное, самый важный факт, что во введённых схемах не было единого структурного изображения, объясняющего то, что выявлялось эмпирически. Фактически мы должны были применять к эмпирическим данным последовательно разные схемы, сначала одну, выделявшую сюжетный слой, потом другую, выделявшую несюжетный слой. Каждая из них, взятая отдельно, не соответствовала тому, что выявлялось в эмпирическом материале. Первая не соответствовала и вторая не соответствовала. Но исследователь, накладывая их по очереди 27. Дискурсивность анализа и симультанность изображенияЗдесь перед нами выступает одна исключительно важная и принципиальная общелогическая проблема, связанная с дискурсивностью мышления. Я хотел бы, анализируя данный случай, провести параллель с известными экспериментами Швачкина на детях. Детям дают новый предмет, не соответствующий точно образцам тех предметов, которые у них были раньше. Но дети выходят из положения, образуя конфигурацию сравнений и создавая соответствующий номинативный комплекс. Они сравнивают новый предмет сначала с одним старым и, фиксируя их сходство, говорят «гок», потом они сравнивают новый предмет с другим старым предметом и, фиксируя их сходство, говорят «бок», таким образом новый предмет схватывается во всей своей полноте и достаточно точно. Он «гок», но не обычный «гок», а такой, который одновременно «бок», и этот же предмет — «бок», но не такой как все другие «боки», а который одновременно «гок». Таким образом новый предмет выступает благодаря двойному обозначению как двойной предмет. Вернёмся к нашему материалу. За счёт сопоставления двух эмпирических случаев и за счёт переноса схем, отражавших эмпирическую реальность первого случая на второй, за счёт гипотезы о том, что реально обнаруженное в новых эмпирических случаях можно представлять как сумму двух схем, исследователь производит одновременно две процедуры. С одной стороны, он раскладывает эмпирически данное взаимоотношение на два, Здесь самое интересное, что это собирание, или синтез, происходит очень своеобразным образом. Две схемы не объединяются в одну, единую схему, они остались лежать рядом друг с другом, как разные схемы, фиксирующие разные явления. Но одновременно исследователь постулировал наличие некоторой формальной связки между ними, следовательно — возможность объединить их в некотором одном знании. Фактически исследователь, подобно детям Швачкина, осуществил суждение особого рода. Когда мы говорим «железо — металл», мы осуществляем связь «железности» с «металличностью» или «железа» с «металлом». Железо и представляет собой связь железа и металла или железности и металличности. Но мы разложили его на железо без металличности и на металличность, которая присоединяется к железу. Мы могли бы просто сказать «железо», но при этом потеряли бы много из того, что присуще этому объекту. Точно так же и тут: мы раскладываем наш объект в двух схемах и утверждаем существование нашего реального объекта как представленного в этих двух схемах. Но подобно тому, как для правильного оперирования с суждениями типа «железо — металл», для правильного построения из них умозаключений, нужна определённая логика, говорящая о том, что можно и что нельзя при этом делать — напомню вам, что здесь понадобилась очень сложная теория типов Б. Рассела, чтобы отделить допустимые связки от недопускаемых — точно так же и для того, чтобы соединять схемы такого типа, какой мы ввели, Но, как и всякие логические правила, эти правила появляются после того, как исследователь или исследователи научаются делать подобные вещи. Так Ответить на эти вопросы — это и значит задать способы работы со структурными схемами такого типа, правила, по которым некоторые реально выявляемые эмпирические явления можно представить в последовательностях подобных структурных схем, правила, по которым эти схемы можно соединять друг с другом, соединять формально, описывая те эмпирические данные, которые во многом не соответствуют каждой из этих схем, правила, по которым из одних схем можно получать другие схемы, двигаясь формально, не в соответствии с эмпирическими данными. Мы закончили нашу прошлую лекцию сформулированной таким образом задачей и встающей вместе с этим моральной проблемой: чтобы исследовать с точки зрения психологии или с точки зрения социологии малую группу и взаимоотношения людей в ней, нужно иметь соответствующую логику и методологию системно-структурного исследования. И тогда либо сами психологи и социологи должны перейти в область методологических исследований и проделать там значительную работу, либо же они должны совсем отказаться от данной темы, от психологического и социологического исследования групп. Вот та моральная альтернатива, с которой в этом месте исследования сталкиваются и психолог и социолог. По сути дела, я здесь перед вами повторял те ходы движения, которые психология повторяет вот уже сто лет подряд. Наверное, немногие из вас знают, что одновременно со своей знаменитой книжкой об антропоидах В. Келлер писал на о. Тенерифе другую книжку — и она вышла одновременно с первой — которая называлась странно для уха психолога и физиолога: «Физические гештальты в покое и стационарном состоянии». В предисловии к этой книге Келлер писал, что если 28. Основные понятия системно-структурного исследования: «параметрические» и структурные описания объектаИтак, мы оказались вынужденными опять, в который раз, оставить на некоторое время наши детские группы и начать, если не исследование систем и структур, то во всяком случае — разбираться в исходных понятиях, образующих теоретическую основу системно-структурного метода. Правда нам придётся сделать этот экскурс предельно коротким, хотя каждый из вопросов, который я здесь буду называть, сам вырастает в очень сложную проблему, и каждый мог бы быть темой специального лекционного курса. Первое, что мы здесь должны отметить, это — разницу между так называемым «параметрическим» и структурным описаниями объекта. Наверное, не будет преувеличением, если я скажу, что это различие составляет основной пункт противоречий, движущих современным развитием науки, во всяком случае, — многих наук. Различие «параметрического» и структурного я введу на очень простых примерах. Представьте себе, что перед вами  Когда я буду выяснять, какими свойствами обладает каждая полученная часть, то я опять буду применять аналогичные процедуры атрибутивного или количественного анализа. Но эти процедуры будут применяться к объектам совершенно особого типа: полученным путём разложения другого объекта. Поэтому естественно требование, чтобы они были соотнесены с теми процедурами. Если из объекта А я получаю объект В, С Значит, с одной стороны мы имеем характеристики целого — (а1), (а2) … и характеристики частей (в1), (с1) и (d1) и, мы знаем, что первое — характеристики целого, а второе — характеристики частей. А теперь возникает вопрос: могу ли я, произведя разложение целого на части, исследовать сами части, выяснить их свойства, а потом формально, не исследуя целого, получить некоторые характеристики целого, исходя из характеристик частей. Или наоборот, могу ли я, получив некоторые характеристики целого, потом особым образом разложить его на части, а затем формально определить, какими свойствами будут обладать части. Чтобы пояснить вам смысл всего этого дела, я расскажу анекдотическую историю. В Институте связи преподавал физику некто В. Авербах. Когда студенты второго курса приходили к нему сдавать экзамен по физике, то он многим и многим задавал один и тот же вопрос: имеется некоторая масса газа, Чтобы выводить свойства целого из свойств частей или наоборот, свойства частей из свойств целого, нужны совершено особые процедуры и особые знания. К примеру, в молекулярно-кинетической теории газов частицы обладают средней массой и средней скоростью движения, они производят «удары» на стенки сосуда, обладающие определённой деятельностью, и так далее — и из этих характеристик надо суметь вывести такие характеристики целого, как объём, давление и температура. При этом — и вы это должны себе отметить — температура получается из скорости движения частиц. Другими словами, между температурой массы газов в целом и скоростями отдельных частиц устанавливается определённая связь. По сути дела, эту же самую проблему обсуждает в первой главе своей книги «Мышление и речь» Двигаясь дальше по этому же пути, мы сможем построить ещё и собственно структурное изображение целого, если добавим к элементам, образующим «состав», связи. Вернёмся, однако, к нашей схеме разложения целого на части. Как целое, так и части охарактеризованы ещё дополнительно в параметрических свойствах. Кроме того, мы можем ввести ещё одно изображение целого, как бы спроецировав выделенные из него части на само целое. Тогда мы получим изображение состава этого целого. Схематически представим это в виде:  Между этими двумя способами описания объекта — структурным, создаваемым на основе разложения, и параметрическим, надо всегда устанавливать определённые соответствия. Если мы разложили целое на элементы и части, то нужно установить соотношение между свойствами целого и свойствами элементов (частей). Это значит, что мало, разложив целое, собрать его потом из частей, надо ещё установить переход между параметрическими свойствами частей и параметрическими свойствами целого. Хорошо будет, если эта связь позволит нам переходить от параметрических свойств целого к свойствам частей и назад от свойств частей к свойствам целого. Именно вокруг этой проблемы и крутится большинство современных наук. Берёте ли вы химию, физику, психологию или социологию, всюду решается эта проблема и является там одной из наиболее важных. Соответственно этому мы всегда имеем два разных изображения одного целого — параметрическое и структурное. 29. Чувственно-единое и чувственно-множественное целоеВторой момент, который будет очень важен для нас в дальнейшем анализе, это разница между так называемым чувственно-единым и чувственно-множественным целым. Термины мало удовлетворительны, но мне пока не удаётся придумать других. Фактически в этом различении речь идёт о зависимости нашего анализа от плоскости практической деятельности. Всё то, что мы называем объектами в мире нашей обиходной практики, нашего быта — это всегда объекты нашего практического действия. Мел является объектом потому, что я могу взять его в руку и могу им писать, стол является объектом потому, что я его могу двигать. Общественно-экономическая формация, наоборот, не является объектом в этом смысле, поскольку оперировать с ней я не могу. Граница между тем, с чем я могу оперировать, и тем, с чем я оперировать не могу, не является абсолютной. Например, до определённого момента атом и молекула не являются такими объектами, с которыми я могу оперировать, но затем они становятся объектами, с которыми не только оперируем, но и которые мы искусственно создаём. Следовательно, всегда существует особый уровень практики с заданными на нём объектами. Эти объекты мы и будем называть «чувственно-единым» целым. Имея дело с подобными объектами, мы на Одновременно идёт другое движение, как бы вверх от исходных объектов чувственно-практической деятельности. Одним из примеров этого могут служить объекты социологии и социальной психологии. Человек с самого начала был практически чувственным объектом, и это проявлялось во всем: других людей мы просим о Если в первом случае от чувственно-единого целого мы шли как бы внутрь к его строению, то во втором случае, наоборот, мы начинаем как бы собирать некоторые объекты из чувственно-единых объектов. По этой второй линии возникает своя особая группа методологических и теоретических проблем — проблем целостности создаваемого нами из элементов объекта. Когда мы имели дело с объектами практической деятельности, то перед нами никаких проблем, касающихся целостности, вообще не вставало. Когда же мы перешли к рассмотрению таких объектов анализа и мысленного оперирования как буржуазная общественно-экономическая формация, то сразу же встал вопрос о том, где её границы. В качестве яркого примера подобной проблематики я могу указать на очень важную для социал-демократии дискуссию о рынках. Вы помните суть этой дискуссии: можно ли рассматривать буржуазную формацию как захватывающую всё, что есть на земле, или же она относится лишь к части существующего и фактически паразитирует на областях других формаций — феодальных и общинно-родовых. Этот же вопрос встаёт перед нами и при изучении малых групп: где границы каждой группы или вообще малой группы, где кончается малая группа и начинается группа В чувственно-множественных объектах, таких как малая группа, город или буржуазная формация, соотношение между параметрическими и структурными характеристиками является иным, чем отношение между подобными же характеристиками в чувственно-едином объекте. Для чувственно-единых объектов параметрические характеристики не представляют проблемы, если разработаны процедуры их анализа. Там проблема в другом — в определении внутреннего строения такого объекта. Для чувственно-множественных объектов, наоборот, именно элементы не представляют, казалось бы, проблем, главное же — в определении свойств и характеристик множественного целого. 30. Отношение между элементом и частьюЗдесь нужно сделать специальное замечание. Я сказал, что для чувственно-множественного целого определение и описание элементов не представляет проблемы, и добавил: как кажется. Дело в том, что мы ещё с вами пока не ввели понятия элемента в отличии его от части. Элемент не тождествен части, это совсем другое образование, и выделить действительные элементы сложного целого очень трудно, фактически эта задача равносильна задаче построения структуры целого. Но во многих современных науках логико-методологическое различие элемента и части осознается недостаточно. Поэтому при изучении чувственно-множественных объектов создаётся иллюзия, что элементы подобных объектов даны нам непосредственно, что это наблюдаемые нами вещи. Подобное представление ошибочно, и ниже мы подвергнем его детальной критике, но оно бытует и широко распространено. Более точно нужно было бы сказать, что при изучении чувственно-множественного целого проблему составляет как определение целого, так и определение элементов. Но главным всё же является определение целого, а определение элементов — уже вторичное дело, зависимое от первого. Поэтому То, что я сказал, нетрудно увидеть и на примерах. Если мы возьмём малые группы, то кажется, что определить их элементы не так уж трудно, в то время как определить общую целостную характеристику групп значительно труднее. Сказав, что малая группа является чувственно-множественным целым, мы подчёркиваем, что нельзя оперировать с ней практически как с одним объектов. Практически мы можем оперировать только с её элементами, а группу как целое мы можем составить лишь мысленно. Но это значит, что нам нужна ещё особая процедура, с помощью которой мы могли бы составить из этих элементов особое целое, называемое группой. 31. Формальные возможности языка системно-структурных изображенийИспользуя структурные изображения, мы можем без особого труда обойти указанные мной выше трудности. Строя графическое изображение структуры, я рисую элементы в виде кружочков, квадратов и треугольников и мне совершенно безразлично, что они представляют собой на деле — чувственно-единые объекты практической деятельности, атомы, которые мы можем только мыслить, или же чувственно-множественные целостности, составленные из многих разных элементов. Точно так же я рисую связи между этими элементами, не особенно задумываясь над тем, в каком виде они существуют в реальности, и точно так же я рисую границы этого целого, предполагая, что они могут быть В этом — преимущество работы на структурных моделях. Но это только одна сторона дела, ибо этот же способ работы порождает целый ряд трудностей. На листе бумаги или на доске Сказанное имеет важное значение, Почему я утверждаю, что работа с графическими изображениями структурных объектов снимает проблемы определения границ множественного целого? Чтобы пояснить вам это, я могу обратиться к своему любимому проходному примеру. Это пример арифметической задачи, которую мы решаем, вводя специальные методологические знаковые средства. Если в условиях задачи надо было определить расстояние между двумя городами, то в методологической плоскости мы делаем это с помощью графических изображений отрезков, которые мы зарисовываем независимо от того, знаем ли мы численные значения их длины или не знаем. Целиком построив решение в этих знаках, мы затем производим на них же специальный анализ и составляем план решения в числах, если подобное решение возможно, или же, наоборот, говорим, что решение невозможно, так как нехватает данных. Интересно и существенно, что движение в методологической плоскости уже даёт решение задачи, хотя и не в той знаковой форме, которая нужна. Оно, таким образом, и даёт решение задачи, и не даёт его. Но именно в этом состоят функция и значение методологии. Если бы древние математики не проделали Но то же самое должно быть сделано в исследовании человеческих групп. И то, что я вам рассказываю в этих лекциях, есть, по сути дела, такая же работа. Нам нужно теоретически описать и изобразить человеческие группы. Изобразить и описать в определённых знаниях. Но мы не можем этого сделать, ибо у нас нет соответствующих знаковых средств и методов анализа. Поэтому мы сначала строим не эти средства и методы, а более простые и опирающиеся на другие теории методологические средства изображения и методы. Они имеют все преимущества и недостатки методологических средств. Это значит, что они и изображают малые группы, и не изображают их. Но это нас не должно смущать. Нам должно быть достаточно того, что они в 32. Работа на абстрактных схемах структурИмея подобные изображения объектов изучения, мы можем спрашивать себя: какие вопросы можно ставить относительно эмпирического материала, если объект, который в нём представлен, таков, каким его рисуют наши изображения. Здесь я апеллирую непосредственно к той части нашей прошлой лекции, в которой мы, представив малые группы и взаимоотношения людей в них в виде некоторой системы, двинулись затем в область методологического категориального анализа, стремясь выяснить, какие вообще вопросы могут задаваться по отношению к системам и структурам. Именно эту работу мы сейчас и должны с вами проделать, хотя по вынужденности весьма кратко. Для этого я ввожу набор элементов. Какие они — это пока не ясно и не так уж существенно. Важно, чтобы это были элементы, из которых составлен наш методологический объект. Я могу задать набор однородных элементов, а могу задать и неоднородные элементы. Во втором случае мне придётся рядом со структурой — изображением объекта — задавать ещё весь набор образцов элементов. Между представленными таким образом элементами я должен теперь установить связи. Я могу задать их как однородные, но могу задать также как неоднородные: это могут быть односторонние или двусторонние, раскладываемые на компоненты или не раскладываемые, в конце концов, если ориентироваться на сами изображения, я могу различать связи как «прямые» и «круглые».  Я могу наложить дополнительное требование, чтобы каждый элемент имел связь лишь одного типа, а могу предположить, что он находиться на пересечении ряда неоднородных связей. И каждый раз, задавая на своём изображении тот или иной вариант в соответствии с характером элементов и связей, я буду спрашивать, что тогда будет, какой именно будет наша структура, какими свойствами она будет обладать и какие процессы будут в ней возможны. То, что я говорю, нетрудно понять, если вспомнить, что в этом разделе нашего исследования мы должны получить принципы и правила «работы» с системами и структурами, принципы их анализа и описания. Но чтобы их выявить и зафиксировать, мы и начинаем работать на подобном абстрактном изображении систем и структур. Но тогда в нашем исследовании будет два принципиально разных этапа. На первом — мы рассмотрим абстрактные системы и структуры, при этом — всевозможные и любые: в нашей методологической игре мы сможем придавать им любые мыслимые и графически изображаемые свойства и особенности. На втором этапе мы будем использовать знания, полученные нами на методологическом этапе, для построения специфических теоретических изображений малых групп, характеризующих взаимоотношения людей в них. При этом на втором этапе нашего анализа мы будем специально обсуждать вопрос о том, в какой мере в нём участвуют те абстрактные схемы, которые были построены на первом этапе, и на каких именно ролях. То же самое мы сможем выяснить и относительно эмпирического материала. Но, чтобы всё это проделать, мы должны предварительно ввести тот минимальный набор терминов и понятий, которыми мы будем пользоваться при таком описании. 33. Характеристика целостности объектаОна может быть задана нами на модели за счёт изображения полного набора элементов и связей. Иными словами, это будет полное структурное изображение этого целого. Но точно так же характеристика целого может быть задана в виде Например, можно задать целостность некоторой группы, характеризуя задачу, которую решают члены этой группы в совместной деятельности. Это может быть, скажем, исследовательская группа, решающая одну научную задачу. Это будет характеристика группы как целого. Ясно, что подобная характеристика может быть введена безотносительно к перечислению и описанию элементов и связей, из которых образуется группа. Более трудным и тонким является вопрос о задании атрибутивного свойства группы, я намереваюсь обсудить его специально дальше. С заданием характеристики некоторой структуры как целого нельзя смешивать задание характеристики класса объектов. Обычно класс задаётся указанием признака, присущего каждому его объекту. Так, например, можно задать класс брюнетов. Обычно существует иллюзия, что задание класса путём указания признака, присущего каждому из образующих его объектов, является вместе с тем заданием определённой группы объектов. Во многих и многих работах — психологических, языковедческих, социологических, математических и даже логических — вы встретите подобное смешение. Но класс существует как особая идеальная действительность по совершенно иным законам, нежели группы и совокупности объектов. Он предполагает совершенно иную структуру знаний и иное употребление этих знаний. Очень сложными являются задания некоторых групп объектов как органов определённой системы. Оно является сложным потому, что содержит в себе как элементы задания класса, так и элементы задания группы как одного целого, простого в отношении к более широкому, объемлющему его целому. Но это вопрос, повторяю, крайне сложен и потребует специальных очень тонких рассуждений. Вообще вопрос об определении общего признака целостности 34. Часть и элементРазличение этих двух понятий заняло в истории много времени, а для широкого круга «мыслящей интеллигенции» оно и сейчас остаётся достаточно трудным. Если вы хотите познакомиться с историей этого процесса, то нужно читать статью Менделеева «Элемент» в энциклопедии Брокгауза и Эфрона. Попробуем представить суть этих исторических различений на простом функциональном примере. Представьте себе, что у нас есть  КогдаY и Z особым образом сопоставляются с Х, то получается понятие части и соотносительное с ним понятие целого. В этом понятии фиксируется процедура разложения Х на Y иZ, или обратная процедура складывания Важно отметить, что на основе этой процедуры мы можем выделить несколько разных содержаний и они будут фиксироваться в разных категориях. Когда Понятие элемента принципиально отличается от понятия части. Элемент есть то, что существует в структуре, которую мы выше изобразили ( Важно отметить, что понятия элемента и связи всегда соотносительны друг с другом. Элемент является элементом лишь относительно строго определённых связей, а это значит — только в рамках строго определённой структуры. Для того же самого объекта можно построить другое структурное изображение. Там будут другие элементы и другие связи. И опять определённые образования будут элементами лишь благодаря тому, что они связаны друг с другом определёнными связями, образующими вместе с данными элементами эту определённую структуру. Иногда можно встретиться с утверждениями, что структура характеризуется лишь наборами отношений и связей, а что элементы с их субстанциональными характеристиками (а элементы всегда несут на себе также признаки субстанциональности) не существенны для определения структуры. На мой взгляд, это — ошибочные утверждения, не учитывающие соотносительности элементов и связей, того, что выделение и определение каких-либо элементов всегда производится относительно решётки или сети задающих их связей, и следовательно, являются такими же характеристиками этой решётки, как сами связи. Подобные утверждения обусловлены тем, что очень часто понятие элемента сводят исключительно к субстанциональным характеристикам, что грубо неверно. Рассмотрим с точки зрения этих определений схему разложения некоторого объекта на части, приведённую нами выше. Я уже сказал, что  При этом происходит особого рода отождествление того, что было в первой формуле слева и справа, то есть Х — со связанными друг с другом Отмеченные мной признаки очень важны и без чёткого понимания их мы не поймём ничего в дальнейшем. Когда я практически или мысленно разлагаю целое, то получаются части. Осуществляя обратную процедуру, я могу говорить, что эти части вместе образуют целое (хотя Сопоставляя между собой эти два способа «собирания» целого мы можем увидеть разницу в определении свойств, которые мы приписываем частям и элементам в одном и другом случае. Если мы представляем целое состоящим из элементов и связей и при этом полагаем, что связи играют существенную роль в конституировании свойств целого, то очевидно, что элементы будут обладать уже другими свойствами, нежели те, которыми они должны были бы обладать, если бы мы собирали целое только из них. Короче говоря, в элементах мы должны задать нечто другое, чем то, что мы задавали бы в частях. 35. Связи и элементы. «Эффекты целого». Структура как единство элементов и связейТеперь несколько слов о способах введения связей. Как правило, они вводятся в тех случаях, когда констатируется неравенство суммы частей и целого. Именно тогда, когда мы утверждаем, что сумма частей не даёт целого, мы потом выкручиваемся из этого трудного положения за счёт связей. В этом и состоит наш трюк: части, конечно, не составляют целого, но если мы введём кроме них связи и тем самым превратим части в элементы, то тогда мы и получим целое. Отсюда ясно, что связь всегда выполняет роль «чертика», она несёт на себе всё то, чего частям не хватает до целого. Из сказанного вы можете вывести, что между прямой и обратной операцией нет отношения обратимости в точном смысле этого слова. Мы начинаем с целого, делим его на части, но то, что получилось, уже не даёт целого, чтобы теперь из частей вновь собрать целое, нужно прежде всего ввести дополнительные компоненты-связи, и лишь в этом случае мы сможем вернуться назад, к исходному целому (если такая процедура в принципе возможна). Таким образом, расчленяя целое, мы никогда не получим элементов (в точном смысле этого слова) и, вместе с тем, процедура получения целого в общем случае никогда не будет операцией, «обратной» относительно исходной операции разделения, совсем коротко: расчленяем мы на части, а собираем в целое элементы. Если теперь вы сумеете отвлечься от всех тех примеров, которые я приводил для пояснения своей мысли, от осколков зеркала и скрепляющих их стерженьков, от человека, разделённого на части и тем самым превращённого в труп, и тому подобного, то сможете сделать вывод, что связи — это всегда фикции, которые вводятся людьми, чтобы восполнить принципиальные недостатки их анализа, расчленяющего целое на части. По сути дела такой анализ оправдан лишь для сравнительно узкого круга объектов, тех объектов, которые являются продуктами конструктивной деятельности и, следовательно, собираются людьми; по сути дела подобное расчленение есть обратная процедура по отношению к процессам конструктивного синтеза, при которых люди создают не органические целостности, а лишь конструктивные целостности, то есть машины. Отходя несколько в сторону, я хочу здесь заметить, что именно потому Гегель и Маркс в своих работах так настаивали на методе восхождения от абстрактного к конкретному, который представляет совершенно особую процедуру, противостоящую методам механического анализа и синтеза конструктивных объектов. Поэтому же Но такой вывод заставляет нас Пока нам важно подчеркнуть именно фикционалистский характер связей, ибо, поняв это, мы сможем более точно и более тонко определить способы оперирования с ними. При этом мы должны всё время исходить из представления о целом. Для этого мы зарисуем друг под другом два изображения — исходного целого и целого, составленного из частей.  Внешние свойства целого определены тем, что как в первом, так и во втором случае — это одно и то же целое, эти свойства, когда мы исходим из второго представления, должны быть выведены из внутренних свойств, которые мы припишем структуре, то есть элементам и связям. Если в нашем изображении с самого начала заданы две группы составляющих, то мы должны будем «распределять» внутренние свойства между ними и при этом исходить из структурных отношений между элементами и связями. Это и является самым трудным и тяжёлым моментом во всех системно-структурных исследованиях. Не думайте, что я привожу вам Вы можете без труда заметить, Я должен специально отметить, что, конечно, понятие связи не сводится только к тому, о чём я говорил. Например, в современной структурной химии чёрточки — изображения связей — выступают и во многих других значениях, но в исходном пункте они вводятся, Здесь, правда, есть ещё одна тонкость. Если, к примеру, мы хотим исследовать группу как целое, то кажется, что мы можем взять отдельных людей из этой группы, исследовать их как отдельные, описать из свойства, а затем добавить то, что определяется связями между этими отдельными людьми. Здесь есть существенное различие в том, как мы будем брать и описывать отдельных людей. Можно описывать их как элементы группы, и тогда сформулированный выше принцип будет справедлив. Но такой анализ предполагает ряд специфических приёмов и процедур анализа. Он существенно отличен от исследования людей как отдельностей, как изолированных организмов или личностей. Если мы будем рассматривать их не как элементы, а как отдельности, то потом никакая добавка связей не даст нам свойств целого, то есть не объяснит нам жизни группы. Эти два способа рассмотрения нужно резко отличать друг от друга. Иными словами, так называемые эффекты целого могут объясняться двояко. С одной стороны — тем, что мы рассмотрели только элементы целого и не учли связей, Итак, составляющими любой структуры являются элементы и связи. Связь такой же компонент структуры как и элемента, такое же «сущее» и «такая же суть». Но на уровне чисто структурного анализа вопрос о реальном существовании ставится для элементов и связей Суть этого объяснения в том, что элементы получаются с помощью других процедур, нежели связи: они всегда предполагают операцию материального расчленения целого на части, в то время как связи вводятся впервые чисто гипотетическим путём, при трансформировании частей в элементы. Уровень структурного представления не имеет ничего общего с уровнем представления целого как материи или энергии. В этом плане удивительно интересны рассуждения Наверное, можно утверждать, что на части мы делим субстанцию, «материал» целого, а элементы и связи — образования другого уровня, не имеющие уже ничего общего с субстанцией. С этой точки зрения логически объяснить понятия связи и элемента значит показать, на каком уровне мыслительных замещений они возникают, для решения каких задач, и как они затем относятся к действительности, представленной нижележащими уровнями. Задание этой ситуации — не такое уж сложное дело. Сначала мы делим целое на части. Это — операция, осуществляемая, как мы сказали, по отношению к субстанции целого. Затем мы берём части не как носители этой субстанции — Но эта ошибка, вызванная неправильным осознанием того, что мы реально делали, нашими чрезмерными требованиями к объекту, заставляет нас вводить новые сущности, а именно связи с тем, чтобы Но из сказанного с неизбежностью вытекает, что ни элементы, ни связи нельзя исследовать эмпирически с помощью существовавших раньше процедур, то есть без особого экспериментального анализа, специально подогнанного под особую форму существования этих образований. Надо также помнить, что элементы и связи всегда соотносительны друг с другом, что одни могут быть заданы только одновременно с другими. И это всегда есть задание структуры целого как таковой. Значит, представление, что элементы выявляются подобно частям путём разложения целого, есть лишь «кажимость», ошибка. Элементы не могут быть выявлены путём разложения целого, они должны вводиться конструктивно-дедуктивным путём. Иначе говоря, структуру объекта нельзя получить на основе одного лишь разложения целого на части. Вы не должны понять меня неправильно. Я не утверждаю, что процедуры разложения не имеют ровно никакого отношения к определению структуры объекта. Очень часто они имеют прямое и непосредственное отношение, или же, формулируя это несколько иначе, очень часто процедуры разложения являются тем основанием, по которому мы получаем знания о структуре объекта. Возьмите, например, неорганическую, а затем органическую химию. Точно так же разложение какой-либо конструкции часто даст нам представление о материи каких-либо элементов. Анатомирование человеческих трупов привело в конце концов к тому, что мы узнали многие из функциональных элементов или органов человека. Всё это, конечно, имело место и будет иметь место в дальнейшем, и каждый такой случай нужно специально анализировать, чтобы описать, почему и каким образом Но из всего этого следует, что понятие элемента, подобно понятию связи, может быть задано только на специальном структурном изображении объекта. Говорить, что в Вы можете посетовать на меня, что я так настойчиво, как дятел, вдалбливаю эту мысль в ваше сознание. Но дело в том, что химии понадобилось почти 100 лет, чтобы прочувствовать, я не говорю, понять, эту истину, а психология и социология до сих пор 36. Связка, структура и сетьМы будем отличать понятие «связки» от понятия связи. Если связи — это то, что соединяет элементы, то «связка» («связки») — это связанные между собой элементы; элементов должно быть не меньше двух, но может быть и больше. Существует известная трудность в определении отношений между понятиями связки и структуры. Очень часто структуру определяют как сеть связей между элементами, то есть как образование, исключающее элементы из своего состава. Тогда структура определяется как особое образование на базе понятия связи. Я предпочитаю другое определение структуры (хотя не уверен, что оно выгоднее: это — связка по меньшей мере из трёх элементов. Тогда понятие связки оказывается родовым по отношению к понятию структуры. То, что в других концепциях называется структурой, мы будем называть «сетью», отличая сеть связей от системы отношений. Проведение принципиальной грани между связкой из двух элементов и связками из трёх и большего числа элементов имеет за собой очень важное объективное основание. Оно связано с существованием ещё одной сущности особого рода — зависимости между связями в связках из трёх или большего числа элементов. Таким образом, структура не просто связка с другой количественной характеристикой, она отличается от связки двух элементов качественно. Можно сказать, что структура имеет ещё один дополнительный «компонент» — зависимости между связями, но это — компонент не в обычном смысле этого слова, ибо и существует он на другом уровне предметного изображения. Но это мы уже фактически перешли к обсуждению следующего понятия. 37. Зависимость между связями. СтруктураИзобразим в самом абстрактном виде простейшую структуру из трёх элементов. По определению структуры, на основании которого мы отличаем её от организованности или организации, изменение или разрыв одной связи между элементами ведёт к изменению других связей. Но это возможно только в том случае, когда и если между связями существуют взаимовлияния и взаимозависимость. Я не обсуждаю сейчас вопрос о том, как они существуют и реализуются. Вполне возможно, что эти зависимости как бы проходят через элементы структуры. Но во всяком случае они обязательно должны существовать и «действовать». Схема 13. Задав таким образом понятие структуры, мы можем вернуться назад к понятию связки и определить его более точно. Можно предположить, что существуют такие связки из нескольких элементов, которые не имеют зависимости между связями. Тогда это будут не структуры, по определению. Но это будут связки иногда из очень многих элементов. Понятно, почему мы на первом этапе определяли структуру как связку по меньшей мере трёх элементов (и двух связей): иначе мы не могли ввести зависимости между связями. Но теперь мы можем пользоваться более общим определением, говоря, что структура — это связка с зависимостями между связями, и это определение в скрытом виде будет содержать задание количества связей и элементов. Я уже говорил выше, что понятие зависимости лежит на следующем более высоком уровне описания объекта, чем понятие элемента и связи и, соответственно, на более высоком уровне, нежели изображения элементов и связей в структурных схемах. Это не мешает тому, что во многих случаях мы как бы сплющиваем два слоя описания и опускаем «зависимость» непосредственно в слой элементов и связей. В принципе это можно делать. Но при этом всегда нужно помнить, какую процедуру мы совершили, чтобы не запутывать себя подобными формальными онтологизациями. Мы можем опускать зависимости в слой элементов и связей, но реально зависимости живут по иным законам, нежели элементы и связи. И этого никогда нельзя забывать. Я не обсуждаю сейчас тех эмпирических процедур, которые в конкретных исследованиях позволяют вводить каждое из этих понятий. Эти вопросы сами по себе очень сложны и должны обсуждаться особо, в специальных разделах системно-структурной методологии. В принципе существуют строго определённые ситуации и строго определённые способы нашего действования — и то и другое должно быть описано в соответствующих разделах методологии науки и логики — которые, с одной стороны, заставляют, 38. ОтношениеОтношение, о котором здесь будет идти речь, это не то отношение между людьми в группах, о котором мы говорили выше, при описании эмпирического материала, анализируемого нами социолого-педагогического исследования. Как говорят, это отношение из другой «оперы». Это «отношение» из методологии и логики системно-структурных исследований. Понятие отношения надо отличать от понятия связи. При чтении литературы вы столкнетесь с удивительным разнобоем в понимании и толковании этих двух понятий. Все без исключения математики, а также все исследователи, принимающие в качестве оснований своей работы математическую теоретико-множественную онтологию, либо отождествляют понятия связи и отношения, либо же рассматривают отношение как род для связи. Нетрудно показать, что иначе они и не могли определять эти понятия, ибо Мои критические замечания не должны создать у вас впечатления, что я знаю, что такое отношение и как оно относится к связи. Я этого не знаю. Но, если для математиков и следующих за ними методологов понятие отношения более или менее ясно, а понятие связи они определяют через понятие отношения, то я наоборот, более или менее представляю себе, что такое связь, а отношение определяю через противопоставление связи, как Чтобы пояснить вам, что я имею в виду, говоря об отношениях, приведу несколько примеров (Я, конечно, знаю, что примеры не могут заменить процедуру введения понятия, но пока делаю то, что могу). Часто можно встретить выражение такого типа: «Пётр I выше Наполеона». Можно показать, что за этим выражением «выше» не скрывается связи в том смысле, как мы её определяем. Но мы говорим, что это выражение фиксирует отношение между Петром I и Наполеоном по высоте или по росту. Тем у кого возникают сомнения, я напомню, как мы определяли связь. Если есть какой-либо объект А, заданный по признаку с 1, и есть друг ой объект В, заданный по признаку с 2, то, изменив А по этому признаку и зафиксировав изменение В по его признаку, мы говорим, что между ними по этим признакам есть связь, и, наоборот, — изменив А по этому признаку и зафиксировав, что при этом В не меняется, мы говорим, что между ними нет связи. Это различение отношения и связи было введено Здесь нужно специально оговорить, что между двумя объектами или элементами может существовать связь по одним параметрам и одновременно не будет связи по другим параметрам. Кроме того, наверное, связи между объектами, выявляемые с помощью таких эмпирических процедур, не тождественны связям между элементами, представленными в структурных схемах. Поэтому то, что я употребил термин «элемент» вслед за термином «объект», было не совсем корректно. Есть, наверное, ещё масса тонкостей, которые затрудняют пользование понятием связи и выделение связей в виде особых сущностей в эмпирическом материале. Но тем не менее факт различия между отношениями и связями, как я уже говорил, зафиксирован сейчас достаточно точно. Отходя несколько в сторону, попробую резюмировать то, что у нас здесь получилось. Выше я уже говорил о различии параметрического и структурного слоя описания сложных объектов. Эмпирические процедуры, как вы можете без труда заметить, относятся к параметрическому слою, а основное своё содержание и смысл понятие связи получает на структурном слое описания. Это старое противоречие между индуктивным движением от эмпирического материала к схемам и процедурами «наложения» уже возникших схем на материал; критерии наложения готовой схемы должны отличаться от критериев индуктивного выявления, точно так же, как процесс формирования самого понятия отличается от плоской индуктивной процедуры. Дело в том, что история развёртывания и трансформации схем из одного вида в другой, осуществляющаяся, по выражению Фихте, как филиация идей, снимает плоский индуктивизм. Короче говоря, история развёртывания схем плюс процедура наложения схем на эмпирический материал замечают и выталкивают индукцию. По сути дела, Индуктивисты думают и говорят, что связи, как особые сущности, выявляются с помощью эмпирических процедур на параметрическом уровне. Они не могут отрицать того, что затем в структурных и всяких других схемах связи изображаются и предстают перед нами в виде особых сущностей. Тогда у них, естественно, получается разрыв между уровнем эмпирически или «непосредственно данного» и уровнем концептов. Ведь в концепте всегда содержится нечто, не сводимое к эмпирически данному (подробное описание этих противоречий в позитивистской концепции и попыток выхода из них см. в книге Таким образом, для нас важно, что связь, как особая сущность, не может быть сведена к эмпирически выявляемому содержанию. В логике развития схем и понятий мы привносим в неё дополнительный смысл. Именно благодаря особым изображениям, в частности, в виде чёрточек, связь начинает существовать для нас как особая сущность, а не сводимая к одному лишь своему эмпирическому содержанию. В этом плане она принципиально отличается от зависимости между параметрически выраженными свойствами, выявляемой эмпирически (я прошу вас в этой связи посмотреть соответствующий раздел моей брошюры [Щедровицкий, 1964 а], там это описано с несколько другой стороны, чем та, о которой я сейчас рассказывал). Вопрос: В онтологическом плане я больше ничего не могу вам сказать. Обычно я ввожу и рассматриваю отношение через структуры познавательной деятельности. В этом плане отношение выступает как то, что создаётся и устанавливается благодаря нашей познавательной деятельности. Но это 39. ФункцияПонятие функции вводится нами в тех случаях, когда мы берём какой-либо элемент структуры, следовательно, нечто, находящееся на пересечении ряда связей, «вынимаем» его из структуры, но «вынимаем» таким образом, что вместе с ним вырываем связи, в которые он включён, и рассматриваем эти связи как нечто присущее этому элементу. Тогда они выступают уже не как связи в точном смысле этого слова — ведь мы их «оборвали» — а как свойства элемента, но не обычные, не атрибутивные свойства, а как свойства особого рода — свойства-функции. Вы должны помнить, что по определению элемент есть то, что существует внутри структуры и не может существовать вне её. Если мы вырвем элемент из структуры, то он просто исчезает, перестаёт существовать как элемент. Казалось бы, тогда мы вообще не можем изучать и анализировать элементы. Но задача такая стоит. И поэтому мы выдумываем особый способ или приём, каким можно вырывать элементы из структуры, оставляя их одновременно элементами. Это особый искусственный приём. Мы, с одной стороны, вырываем элемент из структуры, С такого рода свойствами мы постоянно сталкиваемся в обиходной речи. Например, когда мы говорим о каком-либо человеке, что он — учитель. На деле это — характеристика связи, в которую этот человек вступает с другими людьми. Но мы выделяем его из этой связи и, вместе с тем, приписываем ему особое свойство-функцию. Таким образом, можно сказать, (здесь я перехожу в совсем особый модус), что функция это — особый приём, с помощью которого я вырываю элемент из структуры и одновременно оставляю его в структуре. | |