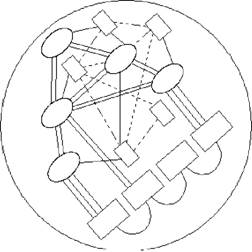

16. Резюме предыдущего: различие схем и объектов анализаКоротко напомню вам ситуацию, на которой мы остановились прошлый раз. Объектом нашего рассмотрения и анализа является исследователь, проводящий Работа методолога по своим средствам и процедурам существенно отличается от работы предметника. В дальнейшем мы будем её специально рассматривать, а пока я её просто элиминирую с тем, чтобы мы могли сосредоточить всё своё внимание на работе предметника. Наше действие означает, что выбранный нами исследователь как бы накрепко привязывает себя к той системе науки, которую он выбрал, и может видеть все явления окружающего мира только с точки зрения тех представлений, онтологических схем и понятий, которые заключены в этой машине. В систему любой науки входит блок эмпирического материала, рядом, как вы помните, блок онтологических схем и моделей, дальше — блок теоретических знаний, блок средств и блок метода. Кроме того, над этой системой имеется ещё блок проблем и задач. Я напомню вам, что проблемы для этого исследователя есть особая форма фиксации несоответствий между наполнениями, или содержимым, разных блоков машины. Мы с вами остановились на том, что исследователь прежде всего конструирует некоторый факт. Мы определили факт как некоторое несоответствие между имеющимися у исследователя схемами и тем, что он наблюдает в реальности. Когда я говорил только что, что исследователь привязал себя к этой системе машины, то это означало, что он выбрал определённые средства и определённые знания, или и то и другое вместе с определёнными онтологическими схемами и сквозь их призму рассматривает явления, с которыми он сталкивается. Само по себе это достаточно сложная процедура. Сконструировать факты — это не значит, наложить на непосредственно наблюдаемое схемы средств или теоретических знаний. Конструирование фактов — особая работа. Это задание определённых объединений и связей между тем, что мы наблюдаем в реальности. Это освобождение от Мы предполагали, что когда дети распределили между собой роли, соответствующие Мы уже говорили выше, что научный факт создаётся расхождением между тем, что мы наблюдаем, и что представлено на введённых выше схемах, и теоретическими схемами. Это расхождение оформляется в виде вопросов особого рода. Характер вопросов задаёт направление дальнейших исследований. В принципе очень важно тщательно и детально проанализировать все вопросы, которые могут встать в подобной ситуации. Но для этого, как вы сами понимаете, нужны соответствующие описания тех научно-теоретических схем, которыми пользуется исследователь. Рассмотрим ещё один момент, важный для наших дальнейших рассуждений. Мы начинали наше движение с изображения самого исследователя и той машины науки, на которой он работает ( Я специально останавливаюсь на этом пункте, ибо с него начинается как бы перелом в нашем с вами мыслительном движении или рассуждении. Мы переходим к принципиально иным средствам изображения и, вместе с тем, к иной позиции. Начнём это движение. 17. Конструирование схемыИтак, мы зафиксировали два явления. Одно соответствует плоской теории игры, второе — не соответствует. Собственно, именно это — связь двух явлений, одно из которых соответствует нашим теоретическим схемам, а другое не соответствует, мы и называем фактом. В этой позиции, хочет он того или не хочет, исследователь должен выступать в роли кудесника. Зафиксировав несоответствие между принятыми схемами и тем, что наблюдается в реальности, исследователь должен построить новые схемы, которые бы «схватили» и объяснили вновь созданные факты. При этом новые схемы должны «снять» всё то, что описывалось раньше в прежних схемах, и одновременно отобразить то новое, что в старых схемах не могло быть схвачено. Другими словами, новая схема должна содержать всё то, что было в прежних схемах, и ещё нечто, что описало и объяснило бы явления, казалось бы, противоположные. И всё это должно быть изображено и представлено в одной схеме. На прошлой лекции я специально подчёркивал, что все «факты» выступают как противоречие между реально наблюдаемым и уже схваченным в схемах. И до тех пор, пока Когда мы рассматриваем апории или парадоксы, зафиксированные Аристотелем или Галилеем, то там факт противоречия между знаниями очевиден. Но это происходит потому, что мы наблюдаем результат определённой мыслительной, логической работы учёного. По сути дела, и они начинали с таких же явлений, какие мы сейчас описываем и фиксируем как некоторые факты. Это значит, что и мы должны проделать определённую работу, чтобы представить различие двух зафиксированных нами явлений, как особого рода противоречие. И это в общем не так уж трудно сделать. Итак, факт, фиксирующий противоречия явлений имеющимся теоретическим схемам, заставляет нас строить новую схему. Но откуда мы её возьмём? Откуда и как создаст её рассматриваемый нами исследователь? В старой системе научных представлений — онтологических схем, теоретических знаний, средств и методов — такой схемы нет. В этом месте исследователю вновь приходится принимать сложное моральное решение. Почему я называю его моральным? Дело в том, что по принятой у нас сейчас традиции эмпирического психологического исследования, исследователь должен в этой ситуации идти на базу, в детский сад и набирать материал. Именно это говорят ему почти все научные исследователи и именно этого требует от него Учёный совет. Исследователь должен набирать материал — один, другой, третий… — по возможности больше. Почти ни один научный руководитель не говорит, что, сколько бы нового материала в этой ситуации ни набирал исследователь, ему, в Я, конечно, огрубляю реальное положение дел, но делаю это сознательно. Но мне важно сейчас подчеркнуть указанный момент, может быть даже несколько утрированно. В принципе, ведь нельзя ничего создать из ничего. Исследователь всегда создаёт новую схему из Если исследователь умеет это делать, если он в принципе уважает подобные игры, то ему, в принципе, нетрудно это сделать. Но, если он не привык играть в эти игры, если он не надеется на свои собственные творческие способности и умение придумывать новые, разнообразные вещи, часто впрок, часто не соответствующие тому эмпирическому материалу, который он имеет, то он вряд ли сможет быть исследователем. Короче говоря, я призываю вас предельно ценить чистую игру ума, или, как говорит Я сформулировал принцип. Но теперь я очень резко поправлюсь (желая вместе с тем, чтобы запомнили и сохранили высказанный выше принцип как норму деятельности). Очень часто работа по выдумыванию новых схем, по их созданию характеризуется как интуитивный процесс, ничем не регулируемый, никаким образом не описываемый, некоторое таинство, которое у одних, может быть, и происходит, Когда научные руководители говорят своим аспирантам или сотрудникам, что в ситуациях подобных тем, которые мы описали, нужно идти на базу и набирать всё новый и новый эмпирический материал, то делают очень вредное дело, по сути дела лишают своего аспиранта или сотрудника возможности решить научную задачу и провести настоящее научное исследование. Научные руководители делают это потому, что они, как правило, не могут научить работе по созданию новых схем, новых научных понятий, средств и методов. Вообще научные руководители в наших исследовательских институтах не учат аспирантов вести научные исследования, а надо бы учить. Недавно мне рассказывали, что в Японии игры, о которых я говорил, проводятся постоянно и имеют общенациональный характер. Они показываются по телевизору примерно так же, как у нас показывают КВН. Там даются либо задания на месяц — и любой может принять в них участие, либо же это задание, которое нужно выполнять моментально, прямо в студии телевидения. В обоих случаях людям дают задания на выдумывание, конструирование 18. Снова философско-методологическая позиция: расщепление знания и объектаВыдумывание в области науки, о котором я говорю, предполагает переход на совершенно особую позицию. Зафиксировав некоторый факт, исследователь должен после этого задать вопрос особого рода, он должен спросить себя, чем является или что представляет собой тот объект, с которым он имеет дело. Философия появилась тогда, когда стали вставать подобные вопросы. Обычно такой вопрос назывался, да и сейчас нередко называется, метафизическим или онтологическим, не в смысле противоположности диалектике, Вы помните, что до этого рассматриваемый нами исследователь принимал систему средств, заложенных в выбранной им машине науки. Он все видел сквозь призму этих средств — онтологических схем, теоретических знаний и метода. Любые явления, с которыми он сталкивался, могли быть и были только такими, какими они были потенциально представлены в его машине науки. Когда исследователь зафиксировал новый факт, то тем самым он фактически показал, что эти явления не такие, как их представляет данная машина науки. Но если они не такие, какими он их раньше видел, то здесь неизбежно приходится задавать вопрос: какие же они? Вместе с тем, исследователь начинает Нам очень важно выделить описанную мной ситуацию и постараться её понять. Здесь, вместе с тем, заложен ключ к пониманию функций и природы самой философии. Здесь впервые появляется и начинает существовать объект как таковой, как то, что пока неизвестно, но должно быть познано и изучено. Именно ситуация парадокса приводит к такому раздвоению единого на собственно объект и собственно знание, и здесь впервые ставится вопрос о том, что представляет собой объект как таковой. Добавлю, что эта форма предположения объекта и вопроса, задаваемого относительно его природы, есть единственная форма, в которой объект существует как таковой. Когда мы ответим на эти вопросы, когда мы построим новое знание об объекте, то объект как таковой опять перестанет существовать, он сольётся с новым знанием, он получит в нём новую форму своего существования и будет жить в этой оболочке до нового парадокса и до нового вопроса о природе полагаемого объекта. По отношению к положенному таким образом неопределённому объекту, объекту как таковому, и задаётся вопрос: что он такое? Этот вопрос, называемый обычно метафизическим, моментально выбрасывает нашего исследователя из той позиции, в которой он находился до того, как был задан этот вопрос, выбрасывает в новую позицию, в которой исследователь уже не может ограничивать себя тем, что входит в принятую им систему науки — ведь всё это объявлено теперь неадекватным изучаемому объекту. Он вынужден принимать совершенно новую систему средств, если хочет отвечать на вопрос, что же такое объект. Исследователь не может больше двигаться в принятой им машине науки. Он должен перейти в методологическую позицию. Задав метафизический вопрос, исследователь выбрасывает себя с позиции предметника. По интенции он должен перенести себя в позицию частного методолога. Но одного вопроса ещё не достаточно, чтобы занять эту позицию. Кроме того, нужны ещё специальные средства. Я надеюсь, вы всё понимаете, что фиксация научного факта и обусловленный этим вопрос о природе объекта ещё не дают решения и мало чем могут помочь в поисках этого решения. Другими словами, одним фактом и вопросом ещё нельзя ограничиться, нужно поискать ещё Именно здесь, как уже было сказано раньше, я существенно поправляю утверждение, сделанное мной раньше. Дело в том, что иногда в поисках ответа на метафизический вопрос действительно нужно отправиться за новыми фактами. Говоря это, я не думаю отказаться от сформулированного выше принципа: факты как таковые не помогают в нахождении принципиально новых схем. Я продолжаю на этом настаивать, но вместе с тем уточняю свои положения. После того, как исследователь задал вопрос о том, что такое объект, и перешёл в позицию методолога, он может отправиться на поиски новых фактов, но уже не как предметник, не как представитель данной машины науки, а как методолог. И факты, которые он при этом будет искать, будут уже иного рода, чем те, которые искал бы предметник. Говоря, что наш исследователь отправляется за новыми фактами уже не как предметник, а как методолог, я хочу сказать, что это будут факты принципиально иного рода, они будут конструироваться не в отношении к тем схемам, которые были заложены в данной конкретной машине науки, а должны конструироваться им в отношении к принципиально иным, собственно методологическим средствам и схемам. Это очень тонкий момент. Тонкий — Ещё одно замечание. Нередко, особенно в тех случаях, когда какая-либо наука ещё только нарождается и начинает накапливать свои первые схемы и производить свои первые расчленения, методологическая работа мало чем отличается от собственно предметной работы. Иногда кажется, что исследователь может найти факты, в такой мере прозрачные и отчётливые, причём это будет сделано на базе прежних схем, что сразу получится ответ на вопрос, что представляет собой объект, с которым имеют дело. 19. Характеристика первой сконструированной схемы. Онтология и логикаИменно это, в частности, и произошло с нашим исследователем. Зафиксировав обнаруженный им факт, он отправился в путь, с одной стороны, по зафиксированным им знаниям из других машин науки, но при этом рассматривал их, как мы с вами подробно обсуждали, в качестве репрезентаций других знаний, Эти две части, фактически две схемы, были объединены в одну схему и начали работать в качестве первой объяснительной схемы для описания тех фактов, которые мы указали. Эти схемы обладали кучей недостатков. В известном смысле это были очень лживые схемы. Можно было бы сказать, что подобное представление реального поведения, единого по своей природе в двойных схемах, разделяющих и противопоставляющих друг другу два пространства является просто ошибочным. И в Само по себе это ещё не ошибка. Если мы сумеем выработать такие процедуры работы с составленными изображениями, что они по смыслу своему будут процедурами работы с двухслойными образованиями, то всё будет в порядке, и неадекватность самого изображения не будет играть особой роли. Важно только придумать эти процедуры. Иначе можно сказать, что предложенное решение было ошибочным с точки зрения метафизики, то есть онтологии. С точки зрения логики здесь не было и не могло быть ошибки, ибо в логике важны не изображения (там нет непосредственного полагания соответствующей объективности), а операции или иначе способы работы с изображениями. Такое представление изучаемого объекта появилось у нашего исследователя совершенно случайно, можно сказать, под давлением обстоятельств. Но сейчас, рассматривая всё дело ретроспективно, мы можем отметить, что сам приём представления слоистого объекта, в виде составленного из частей, не был придуман им впервые. Он нередко и раньше встречался в истории науки. Физики сейчас делают примерно то же самое. В одних ситуациях экспериментальное изучение поведения частиц говорит нам о том, что они представляют собой дискретные образования, некоторые кванты. Это фиксируется в особых изображениях. Потом в других экспериментальных ситуациях обнаруживается, что частицы представляют собой непрерывную размытую волну. И это тоже фиксируется в специальных изображениях. Дальше, естественно, ставится вопрос о том, каков же на деле сам объект. Единственный ответ, который придумали физики, тот, что частицы есть и то, и другое. Ответ в определённом отношении совершенно бессмысленный, Теория ещё допускает подобные диалектические соединения, а вот практика никак не может их допустить. Если я, к примеру, спрашиваю вас, стоит здесь передо мной стол или не стоит, имея в виду, что в зависимости от вашего ответа я либо пойду прямо, либо не пойду, и вы мне ответите, что он стоит и не стоит, то ясно, что с таким ответом мне нечего будет делать, и лучшее, что я могу попробовать, это пойти вперёд, рискуя, однако, разбить себе колени. Когда физики принимают свою двуединую характеристику, они поступают примерно так же, как поступил наш исследователь. Две стороны или два аспекта одного явления, они прикладывают друг к другу в виде изображения его частей, и затем начинают пользоваться таким изображением. При отсутствии чего-либо лучшего это тоже приемлемо, если, конечно, вы при этом помните, что это только ваш приём и что на самом деле в объекте нет двух подобных частей, что на деле он един и Когда мы анализируем случай, в котором дети сначала действуют по сюжету, а потом переходят к несюжетным отношениям, то на схемах это может быть изображено как переход или перескок ребёнка из места в одной структуре (сюжетной) в место другой структуры (несюжетной). Это значит, что поведение и существование ребёнка изображается на нашей схеме с помощью двух мест, двух ячеек наших структур. При этом, если мы рассматриваем второй случай, то переход ребёнка из одного места в другое имеет свой объективный, онтологический смысл, ибо Нетрудно также заметить, что при истолковании первого случая с помощью наших двойных схем мы разлагаем не только места, но и отношения: одному отношению в реальности соответствует на наших схемах два разных отношения: одно в одной структуре, и другое — в другой структуре. Итак, одному ребёнку в наших изображениях всегда соответствует два разных места, причём, как для первого случая, — сразу одновременно. Это кажется странным и парадоксальным не только вам, но и мне, хотя я работаю с такими изображениями уже более пяти лет. И до сих пор я не могу к этому привыкнуть и не перестаю удивляться. Правда, точно так же Но нам важно, что благодаря изображениям такого рода разделение поведения ребёнка произошло и каждый ребёнок стал существовать на схемах дважды. Но точно так же раздвоилось и стало существовать в виде двух отношений то единое отношение, которое было реальным. Теперь несколько забегая вперёд, я сформулирую парадоксальный тезис. Многие исследователи, в частности американские и английские, не могут сделать при изучении взаимоотношений детей в группах, на мой взгляд, только одного — этой «ошибки», и именно это тормозит их продвижение вперёд в исследовании групп и человеческих взаимоотношений. То же самое можно сказать иначе: именно эта «ошибка» даёт нам ключ к анализу детских групп и взаимоотношений детей. Сказав это, я теперь вернусь назад и проведу систематическое обсуждение тезиса. Но вам уже легче будет следить за моими рассуждениями и понимать их, поскольку вы знаете, что именно я хочу сказать. 20. Пути методологического определения объектаВыше я говорил, что, поставив вопрос о том, что такое объект, наш исследователь переходит в собственно методологическую позицию. Это означает, что теперь он должен анализировать свой объект с помощью особых средств, это должны быть особые средства методологии. Но что значит проводить собственно методологическое исследование? Я не буду сейчас давать общего ответа на этот вопрос, но я буду раскрывать разные виды методологической работы на примерах. В данном случае это означает, что он должен решить, к какой категории принадлежит тот объект, с которым он имеет дело, иначе, — это вопрос о типе того объекта, который он исследует. Вам надо понять, почему Он спрашивает другое: к какому типу принадлежит рассматриваемый им объект? Если бы он мог сразу же получить ответ на этот второй вопрос, то это и означало бы, что он подвел бы свой объект под ту или иную категорию. А смысл такого подведения состоит в том, что благодаря этому исследователь сразу же определил бы класс тех инструментов и класс тех «логик», с помощью которых этот объект можно анализировать. Иначе говоря, ответ на этот вопрос указывает исследователю тот отдел средств в общем арсенале человеческого мышления, которым он может пользоваться с известной вероятностью на успех. Здесь перед каждым из вас, естественно, должен встать вопрос о том, какие категории вообще существуют, то есть вы должны поинтересоваться составом и, если можно так выразиться, планом указанного арсенала. Конечно, я не могу вам сейчас излагать всё это подробно и систематически. Я введу лишь самый минимум, необходимый нам для дальнейшего. 21. Перечень и характеристика основных категорийПервая по распространённости, но вместе с тем и сама по себе очень сложная категория — это «вещь». Мы можем спросить, применима эта категория к изучаемому нами объекту? Чисто интуитивно мы можем дать отрицательный ответ. Чтобы сделать это достаточно тех изображений, которые нами раньше были введены. Следующая категория — «качество — количество». Конечно можно применить к нашим структурным схемам категорию количества: убрать связи между местами и посчитать число мест. (Кстати, я прошу вас обратить внимание на то, что я пользуюсь методом так называемого двойного знания. Я рассматриваю введённую нами схему как изображение объекта как такового, то есть полагаю, что объект именно таков, каким мы его здесь представили. После этого, зная уже природу объекта, я спрашиваю, каким образом мы могли бы описать этот объект или отдельные его аспекты и стороны.) Но такое описание группы и группового поведения будет просто неинтересным и ничего не даст нам для понимания тех случаев поведения, которые мы взялись объяснить. Здесь я опять-таки не могу не воспользоваться случаем и не сказать несколько слов на постороннюю тему. Сейчас всё чаще и чаще можно услышать о важности применения математики в гуманитарных науках. Но эти призывы, как правило, — чистая дезинформация, ибо чаще всего применение математики — в социологии, психологии и других науках — преждевременно, так как либо объекты по своей природе относятся к другим категориям, нежели те, которые развиты в современных математиках, либо же эти объекты не допускают адекватного измерения. Поэтому, когда призывающие применять математику, начинают делать Существует категория «процесса». Можем ли мы применять её для описания этого объекта? Нам опять приходится ответить на этот вопрос отрицательно. Такой ответ не будет означать, что мы не можем в поведении и деятельности детей выделить и изобразить какие-либо процессуальные моменты. Можем, но подобное представление будет сильно напоминать пересчёт числа детей или мест в сюжете. Я не даром так подробно останавливался выше на характеристике процедуры, фактически осуществлённой нашим исследователем. Если изучаемый объект представляет собой слойку, Таким образом, категории «вещь», «качество — количество», «процесс» здесь не подходят. Спрашивается, какая же категория подходит и должна быть нами использована? Мы говорим: категория структуры системы или, как её чаще, хотя и не совсем точно называют, категория «системы — структуры». Я уже говорил вам на предшествующих лекциях, что категория «системы — структуры» является одной из многих категорий человеческого мышления, но её особенность в том, что это — сравнительно новая категория. Человечество ещё только-только начало её осваивать и отрабатывать. Поэтому даже когда мы говорим, что объект, к изучению которого мы приступили, представляет собой систему или структуру, то мы делаем это без большой уверенности, иначе, с некоторой долей сомнения, хотя целый ряд соображений говорит нам, что это так. Иными словами, наше утверждение, что рассматриваемый объект представляет собой некоторую систему или структуру, является гипотезой. Мы это предполагаем и хотим попробовать провести анализ, соответствующий этой категории. Дальше мы посмотрим, удастся он нам или нет. Я надеюсь, вы понимаете, что это — гипотеза на уровне методологического анализа. Это значит, что сказав: этот объект — система-структура, мы хотим далее применить в его анализе весь тот инструментарий, который входит в категорию системы — структуры. Таков первый ход, который приходится делать исследователю, перешедшему в позицию методолога, чтобы организовать своё исследование и начать анализ, отвечающий на вопрос о том, каков же его объект. 22. Категория системы как средство развёртывания исходной предметной схемыОбратите внимание на эти слова: начать анализ. Почему, собственно, я это говорю? Разве меня не устраивает та схема поведения (детей в группе), которую мы уже ввели? Да, по очень многим параметрам она нас не устраивает, но почему и как — об этом я буду говорить дальше. Правда, я думаю, что вы уже догадываетесь, что логические схемы нашей работы останутся теми же самыми. С того момента, как мы сконструировали новую схему, мы получили в наборе средств новый инструмент и мы его будем использовать как только сможем. В частности, с его помощью мы будем далее строить новую онтологическую картину, Вопрос: У вас достаточно сложный и тонкий вопрос, Когда я сказал, что наш объект, по предположению, должен принадлежать к классу систем и структур, то есть, что мы выдвигаем определённую гипотезу, то я уже фактически включил ваш вопрос: я предполагаю, что, может быть, это и не так, и что наш объект не является системой-структурой. Но суть дела в 23. Как возможен анализ системно-структурного объектаЯ уже сказал выше, что, сделав своё предположение о том, что группы являются системами-структурами, мы должны теперь составить для себя табличку тех вопросов, которые могут ставиться относительно системы-структуры, то есть отделить логически допустимые вопросы от логически недопустимых. Поясню это утверждение на очень простом и наглядном примере. Я мог бы задать вопрос: какое здесь количество стола? В принципе, когда я спрашиваю, вам понятно, что именно я спрашиваю. Указан объект, указаны процедуры, с помощью которых можно было бы получить ответ — мы знаем, что на вопрос «сколько?», даёт ответ счёт или измерение. Но несмотря на всё это, вопрос не имеет смысла, беспредметен, ибо не указано то свойство, по которому нужно мерить, и нет совокупности, которую можно было бы считать. Значит, возвращаясь к нашим проблемам Но где и как мы можем набрать этот перечень допустимых вопросов? Здесь исследователь, тактику и стратегию деятельности которого мы обсуждаем, вновь оказывается перед моральной проблемой. Заметьте, что я называю «моральными» проблемы, которые возникают в связи с тем, что исследователь выталкивается из принятого им вначале предмета исследования — психологического, социологического или какого-либо другого — и вынужден заниматься принципиально иной работой. В данном случае это оказывается методология системно-структурного анализа. Но положение действительно сложно. Лишь в той мере, в какой исследователь продвинется в области системно-структурного анализа, он сумеет продвинуться 24. Замечания в сторону: Л. С. Выготский и его ученикиЗдесь я хочу рассказать вам немного об истории нашей советской психологии. Именно в такой «моральной» позиции оказался Ученики Выготского вернулись к чистой психологии. Я не знаю, может быть, благодаря этому они Первые исследования К 1957 году стало достаточно очевидным, что психологические методы не дают возможности проанализировать и описать мыслительную деятельность, и что, наоборот, для описания и правильного объяснения обнаруженных фактов нужны специальные логические понятия. Это было зафиксировано во время докладов С тех пор Хотя после этих дискуссий С несколько другой аргументацией, но точно так же отстаивая чистоту психологии, выступают 5. Системно-структурное представление объекта изученияИтак, следуя этому принципу, мы с вами переходим в область системно-структурного анализа. Чтобы осуществлять этот анализ, нужно задать совсем особое представление объекта изучения. Это будет представление того объекта, с которым имеет дело наш исследователь, но совсем особое — в рамках и средствами того методологического предмета, в который он переходит. Это будет представление объекта как множества элементов и связей между ними, объединённых вместе каким-либо признаком целостности. По сути дела я уже не раз рисовал перед вами эти структурные объекты, но теперь я ещё раз перерисую их в более наглядном виде:  В это изображение войдут изображения элементов разного типа. Между ними существуют связи, точно так же разные, и мы будем изображать это различием графики — одни чёрточки у нас будут одинарными, другие — двойными, третьи — пунктирными, и так далее. Всё это, кроме того, объединено и зафиксировано по Задав таким образом специфически структурный объект в предмете методологии системно-структурного исследования, я должен буду теперь рассмотреть, с одной стороны, теорию, методологическую теорию, этого объекта, | |

Оглавление | |

|---|---|

| |