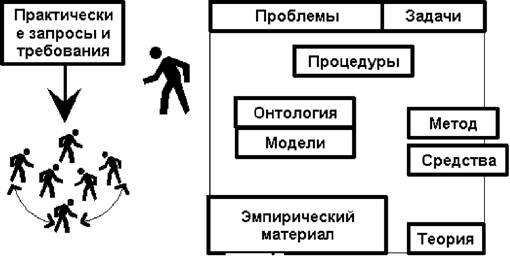

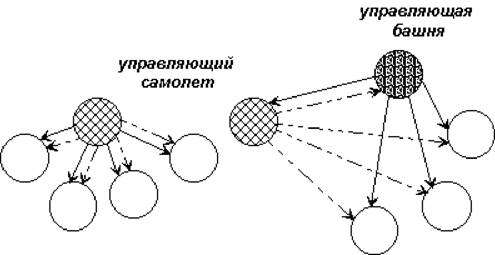

7. Резюме предыдущего: характеристика ситуации, в которой находится исследовательМы должны сейчас рассмотреть ту ситуацию, в которой оказался наблюдаемый нами исследователь в конце своих злоключений с определением темы работы. Перед ним имеются, с одной стороны, сферы практической, инженерно-конструктивной и методической деятельности, иначе говоря, его решений ждут воспитатель, методист, создающий новые приёмы работы, и методист, вырабатывающий знания, обслуживающие сферы педагогической практики и педагогического конструирования. Сам он стоит «рядом» с областью, образованной этими тремя сферами деятельности, и спрашивает по отношению к объектам этой деятельности, что с ними можно или, соответственно, нельзя делать и что представляет собой сам этот объект. В нашем частном случае этот объект — дружеские взаимоотношения детей в процессе игры. Когда я говорю, что он спрашивает о «природе» объекта, то имею в виду, что он хочет знать, в частности, можно ли их воспитывать или они, к примеру, сами складываются и, следовательно, их нельзя воспитывать. Если же наоборот, речь идёт о том, что надо Одним словом, исследователь поставил Мы уже выяснили с вами, что для получения научных знаний, для научных решений подобных задач и проблем нужно иметь специальную машину науки. Итак, в одной руке у нашего исследователя вопрос, поставленный относительно объектов практики,  Исходя из практических запросов и задач, которые находятся у него «в одной руке», исследователь должен выбрать ту машину науки, которая бы 8. Объекты практики и объекты изученияТе из вас, кто внимательно следит за моими рассуждениями, могут заметить, что я выразился неточно. Но я сделал это сознательно, чтобы иметь возможность затем поправиться и таким путём произвести очень важные для нас различения. Я сказал, что с помощью машины науки исследователь должен получить знания об объекте практической деятельности. На самом деле нужно говорить, что с помощью этой машины исследователь должен получить знания, которые могли бы применяться по отношению к объекту практической деятельности Здесь я сделаю маленькое отступление в сторону. Именно потому, что объекты практической деятельности в принципе и как правило не совпадают с объектами изучения в сфере совокупной человеческой науки понадобилась особая область, лежащая между, собственно, практикой, с одной стороны, и «чистой» наукой, с другой, которая называется прикладной наукой. Функции и назначение прикладных дисциплин состоят в том, чтобы задавать правила перехода от объектов научного изучения — а это всегда идеальные объекты — к объектам практической и конструктивно-инженерной деятельности. Так как объекты этих двух полярных сфер деятельности не совпадают, понадобилась специальная работа по установлению связей и соответствий между теми и другими. Для решения этой задачи и возникли прикладные дисциплины. 9. Выбор научного направления и «школы»Возвращаемся к нашей основной теме. Будем считать, что исследователь уже имеет машину науки со всеми теми блоками, которые мы изобразили, с соответствующими наполнениями их. Мы предполагаем, что она уже выбрана и выбрана правильно. Здесь перед исследователем встаёт новая очень сложная проблема, о которой мы до сих пор не говорили. Эта проблема не столько технологическая, сколько мировоззренческая, идеологическая и этическая. Вопрос заключается в том, что здесь исследователь должен выбрать Здесь нужно сделать ещё одно замечание. Когда мы обращаемся к «точным» или уже ставшим естественным наукам, то там, как правило, всегда существуют две, три, максимум четыре конкурирующие между собой точки зрения. В рамках каждой из них работают, как правило, сотни, а иногда и тысячи исследователей, и различия между ними лежат не в блоках онтологии, средств, Таким образом, наш исследователь оказывается прежде всего перед трудностью такого рода, что, с одной стороны, есть, вроде бы, много таких машин, Но мы, чтобы продолжить наше движение, допустим почти невозможное и предположим, что наш исследователь выбрал С этим набором видений и способов деятельности, исследователь будет стремиться всё больше и больше расширять блок эмпирического материала. Он будет искать в материале, с которым он работает, все новые и новые факты, которые бы укладывались в имеющуюся у него онтологическую картину, и могли бы обрабатываться с помощью имеющихся у него средств и методов. Важно подчеркнуть, что возможности освоения всего мира с помощью любой ограниченной машины фактически беспредельны. Это очень важный тезис, который нужно запомнить и понять. Какой бы ограниченной и наивной не была принятая онтологическая картина, какими бы ограниченными не были его средства и методы, но они могут схватывать и объяснять, по сути дела, весь объём мира. Вы, конечно, спросите, почему? Этот тезис кажется странным. Но ведь видится этому исследователю только то, что разрешает видеть его картина. Всё то, что лежит за пределами возможностей принятой им онтологической картины просто не будет существовать. Иначе говоря, любое явление окружающего мира будет препарироваться и представляться таким образом, как оно должно выглядеть с точки зрения этой онтологической картины. При этом могут существовать вопиющие несоответствия между структурой онтологической картины и тем, что дано в объектах. Но эти различия всё равно не будут замечаться. История науки свидетельствует об этом всеми своими фактами. Вещи, которые сейчас кажутся совершенно очевидными нам, не замечались тысячелетиями, хотя, казалось бы, люди с ними работали. Именно это я имею в виду, когда говорю, что возможности освоения всего мира каждой такой системой, по сути дела, беспредельны. Но тогда перед вами сразу же должен возникнуть вопрос: Поэтому, выбрав ту или иную машину науки и входящую в неё картину мира, исследователь обрекает себя на ограниченность особого рода: видеть только то, что разрешает видеть эта машина, обрабатывать только те факты, которые могут быть через неё схвачены. Исследователь привязывает себя к этой системе, То, что я сказал, совсем не исключает того, что возможна внутренняя критика выбранной им системы. Вполне может оказаться, что вся работа исследователя внутри подобной машины приведёт к накоплению таких фактов, которые, скажем, будут лучше объясняться в Наверное, это можно даже сформулировать в виде некоторого общего принципа: факты, обрабатываемые в человеческой науке, появляются тогда, когда мы анализируем эмпирический материал с помощью неадекватных средств, а когда мы анализируем эмпирический материал с помощью адекватных средств, то тогда и фактов нет. Я хочу заметить, что, говоря обо всём этом, я несколько огрубляю реальное положение дел, но мне важно выразить все это в такой сознательно огрублённой форме, чтобы передать вам саму мысль, которая кажется мне правильной. 10. Условия возникновения методологической ситуацииТа работа исследователя, о которой мы сейчас говорили, может быть осуществлена при том условии, что есть системы науки и их достаточно мало. А если таких систем науки вообще нет или, наоборот, есть много конкурирующих друг с другом систем, и при том таких, что ни одной из них нельзя отдать предпочтение, то наш исследователь оказывается в положении, мягко сказать, довольно трудном. По сути дела, он оказывается в принципиально ином положении. С одной стороны, у него есть вся та система практической деятельности, о которой мы говорили раньше, и все вставшие в ней вопросы (мы их уже перечисляли). С одной стороны, у него нет той системы машины, которую он мог бы взять, Нередко можно услышать тезис о том, что все, или почти все «крупные» учёные были философами и методологами. Декарт — философ, Лейбниц — философ, Галилей — философ, Ньютон — философ, Эйнштейн — философ. Если мы взглянем на эти факты с точки зрения только что рассказанного, то это станет не просто понятным, а будет видно, что это было необходимо. Мы поймём, что когда говорят «крупный» учёный, то имеют ввиду тех, кто построил новые машины науки. Это можно рассматривать как отличительный признак понятия «крупный» учёный. Но, чтобы построить новую машину науки, действительно нужно проделать особую работу, методологическую или философскую. Ведь это будет работа по переработке уже существующих машин в новую. И всякий кто это делает, должен работать уже не на эмпирическом материале той или иной конкретной науки с помощью уже имеющейся машины науки, а на всех уже существующих науках, как на эмпирическом материале особого рода. Другими словами, уже существующие машины науки будут выступать в роли особых объектов анализа. Исследователь-методолог должен будет произвести переработку их, трансформацию и ломку, создавая новый 11. Элементы «методологической машины»Но чтобы проделать подобную работу, нужны специальные средства. Мы уже поняли, что всё начерченное мной выше, выступает для учёного-методолога в качестве эмпирического материала, причём, это очень сложный эмпирический материал, который он должен включить в свою особую, собственно философскую или методологическую машину. С этой машиной он должен особым образом работать В качестве средств для исследователя-методолога может выступать несколько разных образований. Одни из них выступают как гносеологические или эпистемологические средства и знания, а другие выступают как «онтологические знания». Я поставил здесь последнее выражение в кавычках, чтобы Когда мы с вами обсуждали возможные структуры науки или возможные процедуры научно-исследовательской деятельности, то всё это относилось к сфере наших эпистемологических знаний, они относятся к набору тех средств, с помощью которых будет осуществляться определённая методологическая работа. В качестве философско-онтологической системы может выступать нечто другое: взаимодействие субъекта и объекта было такой онтологией для классической гносеологии, деятельность как универсум будет играть ту же роль в нашей системе. Вам сейчас может показаться, что я Если вы, к примеру, определяете своё отношение к концепции Пиаже или к концепции Выготского, стоя на позициях исследователя, который должен сделать свой выбор и принять ту или иную систему науки, чтобы дальше в ней работать, то вы обязаны и только и можете начинать анализ именно с этого принципа. Ибо, как правило, в любой достойной концепции всё строится на этом принципе, и если вы его приняли, то не Поэтому чёткая фиксация философско-онтологических и эпистемологических принципов является первым и необходимым условием при выборе того направления, которому вы отдадите свою жизнь. Здесь нужно ещё одно замечание. На прошлой лекции я уже говорил и сегодня ещё раз хочу повторить, что положение психолога или социолога является значительно более тяжёлым, чем положение физика, химика или биолога. Если в естественных или математических науках каждый молодой исследователь может ориентироваться на достаточно построенные и отработанные машины науки, то ни психолог, ни социолог не могут этого делать, ибо таких систем ещё нет. Фактически, говоря широко, те, которые сидят в этой аудитории, и должны их построить. И главное, что вам придётся это сделать, если вы хотите быть Итак, если перед исследователем есть некоторая система науки, которую он может принять Вопрос: Можно. Для этого нужно стать мета-философом, то есть построить картину, объясняющую деятельность философа. Такой метакартиной, с моей точки зрения, является теория деятельности, поскольку она даёт возможность рассматривать философа не как представителя абсолютного духа, а ставить его в определённые социальные условия и выводить создаваемую им философскую картину из определённого состояния науки. Если вы теперь зададите дополнительный вопрос: а можно ли рассматривать в определённой метакартине теорию деятельности, то Итак, мы всё ещё обсуждаем ситуацию, в которой наш исследователь стоит перед набором разных систем науки. Мы предполагаем, что каждая из этих систем схватывает Мы уже знаем, что он должен создать новую машину науки. Уже заранее мы можем сказать, что там должны быть все перечисленные нами блоки этой машины. Здесь встаёт сложный вопрос: с чего надо начинать всю работу — с построения онтологической картины или с накопления нового эмпирического материала. Это вместе с тем вопрос о том, что такое «научный факт». 12. Природа «научного факта»Существует широко распространённое мнение, что «факты» — это то, что мы видим вокруг нас, например, Конечно, иногда так называемые факты могут появляться при работе непосредственно с объектами. Но если мы скажем, что то, что появляется при этом, что существует за этим, и является «фактом», то это будет очень поверхностное представление. Не может быть факта вне отношения к тем или иным теоретическим знаниям и без По сути дела, это явление стало фактом науки потому, что оно никак не вязалось со всеми существовавшими в то время знаниями (можно сказать точнее и резче: оно противоречило всем установленным и закрепившимся культурно-научным положениям) и вызвало удивление у Эрстеда. Человечество благодарно Эрстеду не за то, что магнитная стрелка оказалась у него случайно рядом с контуром, а за то, что Эрстед обратил внимание на явление, которое не соответствовало его знаниям. Я сейчас оставляю в стороне другой момент: Эрстед определённо знал, что это явление вызывается его действиями, что оно Если мы начнём анализировать смысл и содержание названного факта, то увидим, что он имел такое значение ещё потому, что в нём случайно оказались совмещёнными явления из двух областей, которые раньше никак не связывались, не соотносились друг с другом: замыкание электрического контура и пространственное отклонение стрелки компаса. «Факт», открытый Эрстедом, заключался в том, что эти два явления оказались в причинной связи друг с другом. Мне важно подчеркнуть, что не само отклонение магнитной стрелки было фактом, а установленная в деятельности Эрстеда связь между этим явлением и замыканием электрического контура. В последние 100 лет подобные факты получили специальное название «эффектов»: пьезоэлектрический эффект, эффект Рамана и другие факты этого рода — фиксация некоторой связи между явлениями, относимыми раньше к разным родам действительности. Это значит, что между ними не устанавливалось никакой теоретической связи. Но подобных фактов-эффектов в истории науки не так много. Обычно «факты» или «факты науки» появляются и создаются другим путём. Факты особым образом конструируются и при этом — с помощью теоретических рассуждений. В качестве примеров фактов такого рода я могу взять знаменитые апории греческой философии. Наверное, это одна из наиболее прозрачных моделей при объяснении того, что такое «факты». В истории физики очень много сделал для создания новых фактов Галилей. Наверное, поэтому общепризнанным является мнение, что именно Галилей поставил современные физические науки на почву фактов, сделал их «опытными». Действительный смысл этого утверждения таков: он рассуждал Предварительно одно замечание. Некоторые историки науки, описывая деятельность Галилея, представляют всё дело так, будто он много оперировал с объектами и Кстати, я могу вам здесь сказать, что одной из интереснейших способностей Вернёмся, однако, к обещанному «факту», сконструированному Галилеем. Вот перед нами явление, которое люди наблюдали тысячи лет, и которое мы с вами можем наблюдать сейчас. В VI веке Новой эры жил монах-философ Филопон, который учил, что все учение Аристотеля о движениях ложно. Его книги имели ничем не хуже, чем первые, а во многих отношениях даже лучше, потому, что, как правило, они имеют более общий смысл и значение. Например, подобный факт он создаёт при доказательстве независимости ускорения свободного падения тела от его веса. Желающие могут посмотреть соответствующие фрагменты текстов непосредственно в работах Галилея. Нам важно здесь только одно, что подобный чисто теоретический факт вполне возможен, и лишь позднее он может быть повторён реально, в некотором материале. В этой связи я могу ответить на один вопрос, который задавался мне раньше по поводу лекции Вернёмся, однако, к нашему исследователю, психологу или социальному психологу. Исследователь этот должен построить новую систему науки. Для этого он должен, в числе прочего, заполнить блок эмпирического материала. Мы можем спросить себя: чем? Соответственно всему сказанному выше мы должны ответить: набором сконструированных им фактов. Какие же это могут быть факты? И, главное, как они могут быть получены? 13. Пути и способы получения фактовОбычно считается, что факты получаются либо путём наблюдения — при этом я предполагаю, что исследователь описывает не просто явления, а удивляющие его явления, явления не соответствующие его знаниям, — либо же путём специальных теоретических рассуждений и конструирования их в той или иной форме, в частности, в виде парадоксов. Для нас очень важен тезис, что явления, фиксируемые путём наблюдений, сами по себе не могут быть фактами. Самый лёгкий и перспективный путь выявления «фактов» состоит в том, чтобы взять все построенные к настоящему времени научные теории и начать сопоставлять входящие в них научные знания друг с другом. Я надеюсь, что идея этого утверждения для вас уже ясна. Надо только вспомнить, каким образом сконструировал свой факт Галилей. Он взял одну процедуру изучения объекта и получил с помощью неё определённое знание. Затем он выбрал другую процедуру получения знаний и зафиксировал второе знание. Сопоставив эти два знания друг с другом, он и получил парадокс или факт. Значит факт здесь получился благодаря сопоставлению разных знаний друг с другом. Этот ход можно повторить. Если наш исследователь может взять полученные до него разнообразные знания, и может так сопоставить их друг с другом, чтобы в результате между ними получилось противоречие или Таким образом, мы можем уточнить одну из наших предшествующих формулировок факта. Факт получается только в том случае, если сопоставляемые нами знания получены путём правильных процедур. Чтобы проверить знания на этот счёт, мы всегда должны проделывать специальную дополнительную работу и иногда заменять неточные и нехорошие знания правильными и более точными, полученными на тех же объектах Итак, факты должны быть сконструированы. Мы можем конструировать эти факты, работая непосредственно с объектами. Но это очень тяжёлое дело, потому что нужно ещё иметь особые средства описания объекта. А сначала, до того как построено новое теоретическое представление, никогда не известно, что именно имеет значение и должно быть описано, а что не имеет значения и может быть просто опущено. В этом плане просто очень интересны, например, первые работы Фарадея, в которых он описывал явления электромагнетизма. Надо сказать, что вся его работа, по сути дела, была лишь одним конструированием фактов. Но сначала Фарадей вообще не знал, что нужно фиксировать и описывать, а что не нужно. Он описывал длину взятых им проводов, их материал, конфигурацию контуров и так далее, то есть многое из того, что сейчас при описании электромагнитных явлений совершенно игнорируется как несущественное. Лишь потом, когда Ампер, а затем Максвелл и другие построили соответствующие онтологические картины и модели, стало ясно, что именно нужно было бы описывать при фиксации фактов. Но всё это стало ясно лишь ретроспективно, а Фарадей, естественно, ничего этого не знал. Но из этих примеров следует, что если вы начинаете работать на новом объектном материале, то перед вами неизбежно возникает вопрос о том, что надо и что не надо описывать. Если вы работаете на системе уже полученных ранее знаний, то работа по конструированию фактов значительно облегчается. В какой-то раз я вновь вспоминаю об исследователе, за работой которого мы наблюдаем. Я много раз возвращался к нему и снова вынужден был оставлять. Вернёмся ещё раз. Наш исследователь, как вы помните, должен построить машину науки, а для этого, как мы уже выяснили, набрать определённый набор фактов в свой блок эмпирического материала. Мы наметили также путь, по которому он пойдёт: он начинает сопоставлять друг с другом имеющиеся в его распоряжении теоретические знания, и, вместе с тем, может фиксировать то, что он видит при непосредственном наблюдении объекта. Эти две линии сходятся и сливаются в его работе, прежде всего Из всего того, что я говорил выше, вы должны были понять, что отнюдь не всё, что видит наш исследователь, является фактом. Это должно быть либо противоречие, либо факт примерно такого рода, какой получил Эрстед, то есть связь между явлениями, которые раньше оценивались как разнокачественные и не входящие в одну систему. Сейчас я опишу два факта, которые были исходными в прослеживаемом нами исследовании. 14. Исходные факты рассматриваемого исследованияОдин из этих фактов я уже коротко охарактеризовал вам в первой лекции первого цикла. Но сейчас нам нужно разобрать его более подробно. Группа детей играет с воспитателем. Воспитатель руководит игрой, он рассказал, что, кому и как нужно делать. Дети следуют указаниям воспитателя. Игра — самолётики. Дети бегают по комнате, изображают «виражи», взлетают с аэродрома, садятся, покачивают крыльями, иногда угрожают друг другу и идут на столкновение. Но всё это в весьма мирных тонах, в полном соответствии с нормами игрового поведения. В середине появляется новый мальчик, который хочет подключиться к игре. Но он имеет о себе высокое мнение и не хочет включаться в общую игру в роли самолёта. Он — индивидуалист, у него особые претензии. Он становится рядом с воспитателем и пытается управлять игрой, подсказывая другим детям, что и как они должны делать. Иногда он просто повторяет, что говорит воспитатель, иногда стремится опередить его. Дети стараются игнорировать его, не выполняя его советов, и даже делают наоборот. Мальчик продолжает свою игру с известным упорством, но чем упорнее становится он, тем упорнее становятся и другие. У него нет никаких надежд на реализацию своего плана, он начинает это понимать. Поэтому в Я сознательно сейчас рассказываю всё это таким образом, чтобы было неясно, факт это или не факт. Над этим вам предстоит подумать самим. А я пока буду рассказывать вам о другом случае. Игра происходит без участия и наблюдения воспитателя. Имеется ведущий ребёнок, очень активный и авторитетный, который принимает на себя роль «главного» самолёта. Он не только объясняет всем замысел игры, но Ситуация очень понятная и оправданная, потому что этот ребёнок изображает «главный» самолёт. Когда они приняли замысел данной игры и согласились с исходным распределением ролей, то тем самым они приняли ведущую роль этого мальчика, то есть ведущую роль «главного» самолёта, и должны выполнять его указания и распоряжения, подчиняясь общему замыслу, правилам и логике игры. Мне сейчас не понятно, что чем здесь определяется: то ли они выполняют все его указания, потому что он — ведущий самолёт, то ли он — ведущий самолёт, потому что пользуется и без этого большим авторитетом, и все связанные с этим моменты я сейчас не обсуждаю, я просто описываю вам некоторый случай. Но дальше в ходе игры происходит изменение, которое, наверное, привлечёт ваше внимание. В Можем ли мы считать рассказанный мной случай некоторым фактом или описанием факта? Вспомним наши теоретические рассуждения в начале сегодняшней лекции. Мы уже знаем, что те или иные явления становятся фактами лишь в том случае и тогда, когда они соотносятся с существующими теоретическими знаниями и в зависимости от отношения к этим знаниям либо становятся некоторым научным фактом, либо не являются таковым. Таким образом, мы должны обратиться к нашим теоретическим знаниям и выяснить, как выглядят относительно них описанные нами явления. Теоретическое знание говорит нам о том, что поведение детей в игре должно подчиняться логике сюжета игры. В игре каждый играющий может делать то, что предписывает ему принятая на себя роль, и таким образом, как роль этого требует. Командовать может либо «главный» самолёт, либо же «управляющая башня». Если ограничиться одним этим знанием, то нужно будет сказать, что в обоих описанных мной случаях явление не соответствует знанию, представляет собой нарушение его. Во втором из описанных случаев это, Когда мы таким образом соотнесли описанное нами явление со знанием, когда мы представили его как расходящееся со знанием, тогда это начинает немножко походить на факт. Может быть это и не такие факты, какие были у Галилея, но это уже маленькие «фактики», из которых со временем может быть удастся построить факты. Иначе говоря, наше явление приобретает некоторый налёт фактичности. Мы можем изобразить в схемах, как систему отношений, задаваемую сюжетом игры, так и действительно реализующуюся систему отношений. Мы можем сопоставить их друг с другом и тогда отчётливо увидим расхождение между тем, что можно ожидать на основе записанного выше знания, и тем, что происходит реально.  Если теперь попробовать описать и объяснить то, что здесь происходит, то мы должны будем для второго случая зафиксировать резкий разрыв между теми отношениями управления, которые заданы сюжетом, и тем, что происходит на самом деле. А для первого случая, наверное, перенос тех отношений, которые установились между детьми до того, как новый мальчик стал изображать самолёт, в сюжет и логику самой игры. Иными словами, это — перенос в сюжетные отношения тех отношений, которые возникли до этого и вне сюжета, в частности тогда, когда новый мальчик пытался командовать остальными. Но, описав названные явления таким образом, я получаю возможность сделать следующий шаг, а именно — поставить новый вопрос. Я могу теперь спросить о тех компонентах игры детей, которые заданы сюжетом, Мы, таким образом, переходим к новому этапу нашего анализа: теперь уже не на эмпирическом материале групп, а на материале существующих научных теорий. 15. Поиск объясняющих понятий и схем — обобщение фактаЗдесь, правда, нас ждёт разочарование, ибо обнаруживается, что ни одна их существующих научных систем, по сути дела, не может дать ни удовлетворительного описания, ни объяснения указанным фактам. Это нельзя понимать абсолютно. Когда названные факты выявлены и описаны в схемах примерно такого рода, какие мы выше ввели, обнаруживается, что, фактически, явления, описанные нами, были уже зафиксированы в некоторых концепциях и что даже делались попытки дать им У детей есть даже специальное выражение, чтобы выяснить, в каком плане действует другой ребёнок. Они спрашивают друг друга: «ты что это «понарошку или Таким образом, после того, как мы выразили в схемах наши явления, представили их в виде особого схематизированного факта, то на это представление, или схему, начинают нанизываться все новые и новые явления из разнообразных областей и сфер наблюдения. Мы начинаем видеть, что в определённых случаях ребёнок, захвативший наиболее активную, ведущую роль, начинает затягивать всю игру, чтобы как можно дольше сохранять своё положение: он ведёт себя таким образом, что игра не переходит в свои следующие фазы, где более активными и ведущими должны быть другие дети. И очень часто, когда всем это надоедаёт, все дети сразу выходят из плоскости игры и начинают наводить порядок уже не как участники сюжета, не в силу и по праву своих ролей, а как члены коллектива, как играющие дети. Они говорят: кончай всё это дело, иначе мы с тобой не будем играть. И если первый ребёнок подчиняется, они вновь возвращаются в план игры, и игра вновь продолжается в соответствии со своим сюжетом. Итак, положим, что мы зафиксировали все эти факты — две плоскости игровой деятельности: плоскость сюжета или действий «понарошку» и плоскость реальных взаимоотношений между детьми, как членами коллектива. Но теперь всё это нужно связать и объяснить в рамках единой научно-теоретической системы. Это значит, прежде всего, что нужно построить такую онтологическую картину, которая бы связывала в рамках единого системного объекта все эти явления. Но, как оказывается, такой онтологической картины нет ни в одной из научных систем, к которым обращается наш исследователь. | |

Оглавление | |

|---|---|

| |