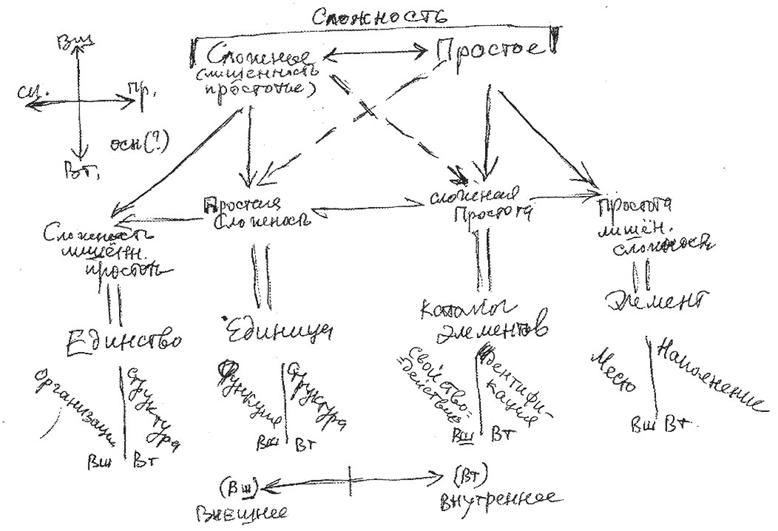

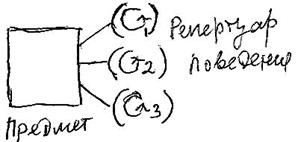

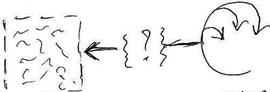

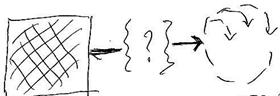

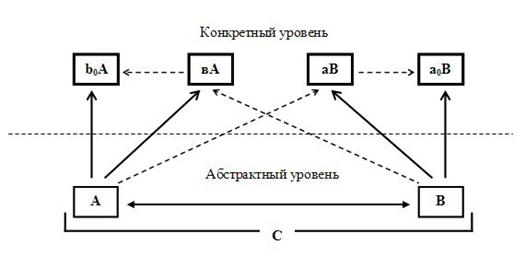

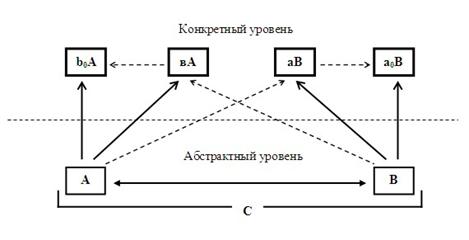

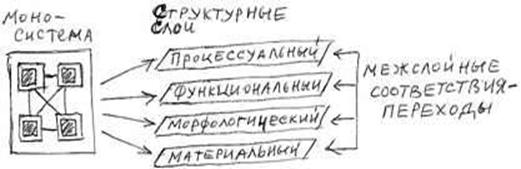

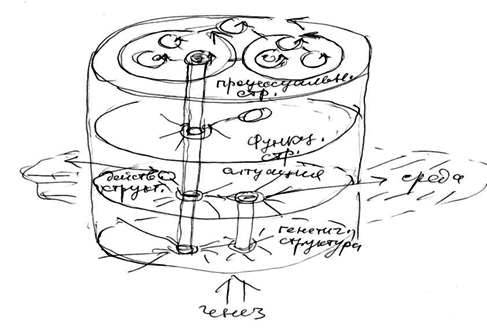

1. На прошлой лекцииВ. Дубровский: На прошлой лекции, на основании критики естественно-научных представлений о системе мы пришли к выводу, то есть вы не возражали, что система — это не реально существующая вещь, а тип представления сложных объектов, соответствующий системному анализу, как способу решения проблемы сложности. Мы реконструировали метод системного анализа, содержащегося в диалоге Платона «Кратил». Мы затем модифицировали его, пополнив понятием структуры, заимствованном из структурной химии, интерпретируя, однако, связи не как естественные процессы или материальные крепления, а, вслед за Кантом и Мы также обсудили отличие полученного метода от предложенного Георгием Петровичем. Первое, следуя Платону, мы уточнили, что сложный объект должен задаваться именно своими функциями или действиями, а не просто Мы обсудили огромное значение разработки структурных единиц в истории науки и проектировании. Мы ввели понятие параллельных структур и рассмотрели ряд способов объединения структурных единиц в единицы более высокого уровня, основанных на понятии параллельных структур. Я также пытался обосновать своё возражение против введения Георгием Петровичем этапа построения структуры из отдельных связей, настаивая на том, что понятие структуры, которое включает конфигурацию связей, снимает понятие отдельной связи и логически предшествует ему. Мы обсудили понятие иерархической системы, включающей иерархическую Организацию — конфигурацию отношений объемлемости и В результате мы пришли к выводу о том, что система-моноструктура есть схематическое представление идеального объекта, соответствующее методу системного анализа. Есть ли Н. Верховский: У Вас в конспекте прошлой лекции есть ещё одна схема ( В. Дубровский: Я думал её обсуждать, но раздумал. Но поскольку Вы задали этот вопрос, я сделаю несколько замечаний об этой схеме. Это набросок категориальной схемы Системы. Она организована относительно процесса системного анализа, и сконструирована в соответствии с методом Аристотеля, который я буду обсуждать на этой лекции. А раздумал обсуждать я её по целому ряду причин. Одна из них — терминологические затруднения. Если помните, ещё Маяковский жаловался: «Как бедна у мира слова мастерская. Подходящее — где взять?» Эта схема основана на перекрёстном противопоставлении внешнего — внутреннего и сложного — простого. К сожалению, здесь следует учитывать и омонимию и то, что, пользуясь терминами Канта, я бы назвал амфиболией рассудочных и разумных понятий. Например, внешнее — внутреннее используется и на уровне рассудка и на уровне разума, но совершенно различных смыслах. Другой пример, мы часто говорим «сложное целое» и «простые части», не всегда осознавая, что «целое — часть» рассудочная категория а «сложное — простое» понятие разума. Так вот обсуждение этих вопросов  Вопрос: Уместна ли в этом месте процедура типологизации? Когда мы эту массу единиц типологизируем… В. Дубровский: Я не пользовался здесь типологическим методом. Я пользовался, если помните, как 2. Проблема соотнесения сложного процесса и сложного предметаТемой сегодняшнего обсуждения является второе понятие системы — полиструктура. Раньше это понятие называли также «четырёхслойка» и второе понятие системы. Я буду вводить понятие полиструктуры иначе чем это делал Георгий Петрович. Для введения второго понятия системы, я буду пользоваться Аристотелевым методом онтологического конструирования. Но прежде чем переходить ко второму понятию системы, мы должны уяснить необходимость такого перехода, или иначе, уяснить, почему нас не устраивает первое понятие системы — моноструктура, рассмотренное на прошлой лекции. 2.1. Категориально-предметная ориентация схематических представлений в натурализмеПосле того как Аристотель в «Физике» утвердил в онтологических правах движение, минимальной целостной единицей представления объектов стала связка предмет — процесс (  Нам она более знакома в утвердившемся со времён Аристотеля предметно ориентированном натуралистическом варианте, согласно которому «движение есть свойство предмета». При таком предметно ориентированном представлении, один предмет может иметь множество свойств — процессов, или как иногда говорят, обладать целым репертуаром поведения (  Аристотель полагал, что простому предмету соответствует простой процесс, или движение, Я уже упоминал, что главной задачей системного анализа является решение проблем сложности. Моноструктура решает многие проблемы связанные со сложностью, Однако, будучи предметно-ориентированным представлением, она не решает «главной задачи системного анализа» (Щедровицкий, 1995. — 2.2. Проблема носителяПроблема носителя состоит в определении строения или организованности сложного предмета на основании знания сложного процесса, или поведения, этого предмета (  В контексте исследования целью является определение строения предмета, которое бы объясняло данное поведение предмета, исходя из взаимодействия его частей. В контексте проектирования целью является создание такой предметной организованности, которая осуществляла бы данное поведение, рассматриваемое как требование к проектируемому объекту. Одним из методов решения проблемы носителя является известный метод «чёрного ящика», который позволяет реконструировать только функциональную организованность сложного предмета, или, как говорят кибернетики, реконструировать предметную организованность «с точностью до изоморфизма». Другим, можно сказать классическим примером этой проблемы является проблема объяснения поведения животных и людей в научной психологии. Как известно, научная психология полагает, что и процессы поведения и психические процессы детерминированы нейронными механизмами. Специальная отрасль психологии — физиологическая психология — ставит своей задачей выяснение физиологических механизмов поведения и психики. О сложности проблемы носителя свидетельствует психофизиологическая, или более широко, психофизическая проблема, для которой не существует не только общепринятого решения, но нет даже общепризнанной формулировки. 2.2. Проблема поведенияВ контексте исследования проблема поведения состоит в предсказании возможного поведения сложного предмета исходя из знания его строения или организованности (  Как известно, это не менее сложная проблема, чем проблема носителя. Примером может служить «проблема трёх тел» в небесной механике. Определение движения двух тел под влиянием только их взаимного гравитационного притяжения труда не составляет. Но стоит вам добавить третье тело, и вы имеете дело с «фундаментальной проблемой небесной механики», для которой до сих пор не существует точного общего решения. За решение одного из частных случаев академик Колмогоров получил Нобелевскую премию. В контексте проектирования классическим примером проблемой поведения является планирование военных операций, исходя из имеющихся у военачальника подразделений, их состояния, организации и вооружения, и соответствующих данных о противнике. 2.3. Проблема соотнесения сложных процесса и предметаНеобходимость решения проблемы двустороннего соотнесения сложного процесса и предметной организованности встала в системотехнике, когда возникла потребность в разработке больших систем в условиях когда ни процесс ни предметная организованность даны не были и разработка системы формулировалась не скорее как задача, а как проблема. Примером может служить посадка человека на Луну (  В рамках ММК эта проблема возникла в контексте исследований мышления. С одной стороны, в анализе мышления как деятельности на материале Аристарха Самосского Итак, основная проблема, которую нам надо было решить, это соотнесение сложного процесса и сложно предметной организованности, или для простоты, сложного предмета. Вопрос: А какой-нибудь пример можно было бы привести? В. Дубровский: Не стоит. Я ведь только что упомянул мышление, но Вам ведь это ничего не дало. Дело в том, абстрактном на уровне противопоставления всякий пример, который я вам приведу, сделает всё только более непонятным. В этом проблема абстрактного — оно не наложимо на эмпирический материал. Поэтому эмпирические примеры только запутают дело. 3. Предварительные идеи заимствованные из инженерииВторое понятие системы в явной, хотя и предварительной, форме впервые было предложено в одной из ранних работ Владимира Александровича Лефевра «О способах представления объектов как систем» (1962). Это понятие основывалось на двух взаимосвязанных идеях — множественности представлений системных объектов и идее конфигурирования. Суть этих идей состоит в следующем. Для решения многих задач, особенно в инженерии, одного представления объекта исследования или проектирования оказывается недостаточно. Приходится иметь дело с разными представлениями одного и того же объекта и необходимостью их систематического рассмотрения при решении задачи. Лефевр приводит пример радиотехники, в которой радиотехническое устройство обычно представляется тремя типами схем — принципиальной, рабочей (блочной) и монтажной схемами, которые представляют разные аспекты одного и того же радиоустройства. Другим примером может служить начертательная геометрия, в которой предмет задаётся тремя проекциями. Одним из средств систематического рассмотрения является модель — конфигуратор, или конфигуратор — объект — синтетическое представление объекта, по отношению к которому различные его представления могли бы интерпретироваться как его проекции или «стороны» и которое бы задавало возможные логические переходы от одной «стороны» к другой. Построение конфигуратора предполагает рефлексивную позицию исследователя по отношению к множеству представлений, которые сперва лишь полагаются представлениями одного и того же объекта (  Общее понятие системы «искусственного толка» возникло в системотехнике. Если в общем система задавалась через её цель, или миссию, скажем, посадка человека на Луну, то, с одной стороны, требовалось определить и сорганизовать совершенно разнородные процессы, как связанные с непосредственным осуществлением этой миссии, так В системотехнике изначально полагалось, что предметами системных разработок являются технические системы. Разрабатывая эти системы, проектировщики обнаружили, что постоянным источником «головной боли» разработчиков были люди, которые должны были этими техническими устройствами оперировать, но оперировали не очень хорошо. Если вначале доминировал традиционный подход психологии труда, что виноват человек и поэтому следует улучшить техники отбора и обучения операторов систем, то со временем было признано, что главными «виновниками» были разработчики, проектирующие устройства, которыми трудно, неудобно, а то и вообще невозможно управлять. Так возникло требование учитывать характеристики человека при проектировании техники, а поскольку объектом проектирования были именно технические системы, то человек автоматически стал рассматриваться как элемент среды системы, а его характеристики наряду с другими факторами среды. Так возникла область исследований и разработок, которая получила название «исследования человеческих факторов», — область, в которой начали работать инженеры наряду с исследователями из практически всех наук о человеке. Довольно скоро, под влиянием системной идеологии, было осознано, что человек играет в работе технических систем значительно большую роль, нежели фактора среды, а именно, человек стал рассматриваться как полноправный компонент системы наряду с «машиной». Это привело к смене объекта проектирования — вместо технических систем стали проектировать системы «человек — машина». Исследователи поначалу описывали «человеческий компонент» системы в терминах для них понятных и удобных, а именно, в технических терминах. Иными словами, человека описывали просто как особую машину. При этом в условиях «кибернетического бума», учёные верили, что со временем, они смогут полностью описать функционирование человека в технических терминах, а значит и построить автоматическое устройство, которое будет работать эффективнее двуногого. Человека можно будет заменить таким устройством и восстановить идиллический объект инженерного проектирования — чисто техническую автоматическую систему. Как известно, эти попытки ни к чему не привели и было признано, что без человека не обойтись, и что определённые функции он, в силу своих природных способностей, выполняет лучше чем автомат, и его прописка в системе стала постоянной. Осознание особенностей человека выдвинуло на первый план проектировочную задачу «распределения функций между человеком и машиной» и психолога, как специалиста, наиболее подготовленного к решению этой задачи. Так родилась область инженерной психологии. В 1969 году на Факультете психологии МГУ была создана группа, а затем в 1970 году Лаборатория инженерной психологии, которой руководил Одной из основных стоящих перед нами задач было описание способа системного проектирования. Анализ литературы, в основном английской и американской показал, что в типичных случаях метод системного проектирования включает четыре основные этапа: (1) сначала определяется цель, или миссия системы, и основные процессы её реализующие, (2) затем осуществляется так называемое «функциональное проектирование», за которым 3.1. Идея «четырёхслойки»То, что потом получило название «четырёхслойки» явилось результатом возвратно-рефлексивной интерпретации системных проектных представлений в общих терминах деятельностного подхода и системно-структурной методологии. Определение деятельности как объекта проектирования сразу выдвинуло на передний план именно процессуальное представление системы, поскольку именно процесс деятельности, как мы убедимся ниже, задаёт целостность системы. Неудивительно, что имея дело с большими системами, которые по сути являются деятельностными и социальными, системотехники начинали с определения миссии и рассмотрения возможных процессов её реализующих. Следующим представлением являлась функциональная структура проектируемой системы, за ней следовала её «материальная структура, или то, что Георгий Петрович называл «морфологией», или «морфологической структурой», и, наконец, представление её как результата планируемых мероприятий по реализации проекта. Последнее представление Георгий Петрович называл «организованностью материала», подчёркивая, что это организованность не по отношению к основному процессу системы, а по отношению к процессу её происхождения — производства или генезиса. Эти четыре структуры и образуют, то что мы называли «слоями» системы. Отсюда и кличка «четырёхслойка». Поскольку в процессе разработки проектировщикам систем Ещё раз подчёркиваю, что четыре системных слоя были определены нами в результате эмпирического анализа системного проектирования. Если мы хотим решить задачу соотнесения в общем виде, нам следует сконструировать представление четырёхслойной системы как идеального объекта и уже на нём задать принципы, или процедуры соотнесения или конфигурирования слоёв. Для представления системы как идеального объекта я воспользуюсь методом онтологического конструирования Аристотеля. Вопросы? В. Данилова: Виталий Яковлевич, а на каком основании Вы соотносите процесс и миссию? Вроде бы, миссию можно понимать как функцию проектируемой системы в более широкой, объемлющей системе. Но тогда она указывает не на процесс, а всего лишь на функцию. В. Дубровский: Для этого у меня есть, по крайней мере, два основания. Поскольку именно процесс деятельности задаёт целостность системы, то у процессуальной структуры нет внешности, как нет внешности В. Данилова: Ну, в эмпирическом плане, хотя немного другой мотив — это работы Альтшулера по организации изобретательства — они ведь очень тесно перекликаются с работами по проектированию, то есть, по обеспечению творческого акта проектирования. И насколько я понимаю, то, что Вы называете «миссией», здесь понимается как идеальный конечный результат, и именуются он ещё принципиальным. То есть, «миссию» надо понимать не как некоторый процесс. Полёт на Луну можно понять процессуально. Но наиболее эвристично миссию следует понимать через указание идеального конечного результата. Ведь результат же не в том, что лететь надо, В. Дубровский: Я, к моему глубокому сожалению, с работами Альтшулера не знаком, но много о них слышал. Мне очень импонирует то, что он, как мне сказали, нормирует процесс творчества. В. Данилова: Да. В. Дубровский: Но из того, что Вы сейчас сказали, у меня складывается ощущение, что Альтшулер отождествляет миссию с целью. Но понятие «цели» как идеального представления конечного результата действия является нелепым древним заблуждением, которое своим источником имеет целевую причину Аристотеля. Но поскольку целостность системы деятельности задаётся и целью и способом её достижения, то цель категориально не может быть ни предметом, ни состоянием предмета. И дальше я буду говорить об этом подробно. В. Данилова: Виталий Яковлевич, у В. Дубровский: Я понимаю источник Вашего заблуждения. В. Данилова: Поясняйте тогда. (Смеётся) В. Дубровский: Источником Вашего заблуждения является Георгий Петрович, который тоже пребывал в этом же заблуждении, когда он говорил, что процесс непосредственно невозможно изобразить схематически, и что схема структуры есть остановленный процесс. Я с этим категорически не согласен, и собираюсь сегодня на пальцах, очень ясно продемонстрировать свою точку зрения. В. Данилова: То есть, Вы считаете заблуждением то, что процесс задает динамику? В. Дубровский: Конечно. Ведь мы изначально противопоставили процесс организованности. Это значит, что процесс задаёт не динамику, а кинематику. Динамика возникает в результате соотнесения процесса, или кинематики, с предметной организованностью. Н. Верховский: Но это не отвечает на вопрос о миссии. Функционально миссию действительно вписывают в то, что имеет большую миссию, так сказать, миссию… В. Дубровский: Поскольку он задаёт целостность, процесс деятельности не может иметь внешности. Парадокс внешности системы может быть объяснён только с помощью четырёхслойки. В. Данилова: Но это только значит, что миссия к процессам не имеет никакого отношения. Это прямо следует за тем Вашим утверждением, что процесс не имеет внешности. В. Дубровский: Почему? Полёт человека на Луну, — какая у него внешность? Сорокин: Кому это надо. В. Дубровский: Какая внешность у полёта на Луну, у процесса полёта на Луну? Какая внешность? Н. Верховский: А чья это миссия — полёт на Луну? В. Данилова: Тогда это не миссия. Исключительно по смыслу слова «миссия». В. Дубровский: Для меня «миссия» категориально — процесс. Но даже если Вы правы, это не возражение мне. Смотрите, ведь я говорю «как это делается в инженерии». Ведь множественному представлению системы у Лефевра не хватало процесса, а функции там были. А вот при проектировании систем «человек — машина» всегда начинали с процесса. Более того, несколько позднее в 1965 году На уровне акта деятельности я как и Альтшулер уподобил бы миссию цели. Но цель я, в отличие от него не понимаю категориально как предмет. Я включаю в неё также и процесс. Но об этом позднее. Сейчас же, чтобы двинуться дальше я сделаю более мягкое утверждение. Согласно моему пониманию, системные проектировщики ( 4. Категориальные ориентации и базисные онтологемыНо вернёмся к нашим «баранам». Аристотелев метод конструирования онтологической картины включает три основных этапа: (1) схематизацию смыслов, основных принципов, начал или элементов, как их называли греки, а мы будем называть их базисными онтологемами; (2) построение начальной абстрактной онтологической схемы Как я уже упоминал, что Аристотель в «Физике», разработав кучу необходимых понятий, включая понятие времени и движения, и разрешив знаменитые парадоксы Зенона, восстановил в онтологических правах движение. Физика, или наука о природе, по Аристотелю, занималась изменяющимися объектами, а изменений без объектов быть не может, то минимальной целостной единицей представления мира природы стала связка предмета, или изменяющегося объекта и процесса, или объектного изменения ( Я также уже упоминал, что эта схема более известна в категориально предметно ориентированном варианте принятом в естественных науках, где предмет изображается как самостоятельно существующая сущность, в то время как процесс рассматривается как его свойство, или атрибут. При таком предметно ориентированном представлении, один предмет может иметь множество свойств — процессов, обладать целым репертуаром поведения ( Вопрос: «Предмет» здесь — в смысле, «вещь»? В. Дубровский: В частном случае. У Аристотеля этого термина не было. Но речь здесь может идти также В. Данилова: Правильно ли я понимаю, что движение здесь выступает как свойство этой вещи. Свойство или проявление. В. Дубровский: Спасибо за вопрос. Это и есть следующий пункт. 4.1. Предметная ориентация натуралистического подходаАристотель был предметно ориентирован, поскольку он строил онтологию природы. Его первичная субстанция была, грубо говоря, вещь, а более точно, чувственное единое целое, или целая вещь. Для пояснения, в «Метафизике» он приводит следующий пример. Если отрезать палец, то этот кусок тела перестанет быть пальцем, поскольку он не будет сгибаться. Он как кусок, конечно будет чувственно единым целым, но не пальцем. Палец является пальцем только как часть живого тела, как чувственно единого целого. И Вы, Вера Леонидовна, абсолютно правы, что у Аристотеля движение было свойством предмета, или «атрибутом сущности» ( Известно, что основной, а может и единственной логической операцией у Аристотеля является атрибуция — приписывание предмету атрибута, или существенного, или как говорил Аристотель, «непривходящего» свойства. Например, «Сократ — человек». Здесь «человек» есть атрибут. А вот в «Сократ — бледен» или «Сократ — болен», «бледен» и «болен» — это не атрибуты, а привходящие, или случайные, свойства. Завтра Сократ выздоровеет, а послезавтра загорит и уже не будет ни бледным, ни больным. А вот человеком он останется. Так вот, в предметной ориентации движение, или изменение, приписывается предмету как атрибут. Мы привыкли мыслить предметно-ориентировано. Это проявляется в том, что в высказываниях предмет у нас всегда субъект, а движение — предикат. Вспомните максиму диамата: «движение есть атрибут материи». Но вы никогда не слышали «материя есть атрибут движения». Мы говорим, что атрибутами дерева являются рост, зеленение, цветение, плодоношение и увядание. Мы знаем, что зеленеют не только деревья, но высказывание, что деревья, трава, кусты, и прочее являются атрибутами зеленения звучит для нас нелепо, поскольку мы воспитаны в предметной ориентации. Вопрос: А для методолога — это нормально? В. Дубровский: Это хороший вопрос, поскольку он приводит к следующему пункту нашего обсуждения. 4.2. Процессуальная ориентация деятельностного подходаОказывается, что когда речь заходит о деятельности, предметная ориентация оказывается неадекватной. Аристотель противопоставляет деятельность, или искусство и природу над основанием причинности. Он говорит, что в то время как природа является внутренним началом или принципом изменения и движения предметов, деятельность является внешними началом изменения предметов. Например, деятельность строительства является «высшей» причиной дома: дом строится, потому что его строит строитель, строитель строит дом потому, что способен строить, способность же строить существует, благодаря искусству, или правилам (мы теперь говорим «нормам»), строительства. Последняя, по Аристотелю, и есть высшая причина дома. 4.2.1. Необходимость категориальной процессуальной ориентации в представлениях деятельностиРассмотрим пример строительства более подробно. Смотрите, чтобы построить дом, нам нужен мастер, проект, кирпичи, раствор, и корыто для раствора, мастерок и многое другое. В терминах Аристотеля, мы должны признать, что сущность, или «форма» этих предметов определяется по отношению к строительству. Эта каша в корыте является раствором только благодаря своему употреблению в строительстве, благодаря своему отношению к кирпичам, мастерку, мастеру и дому. Иными словами, мы здесь имеем дело не с чувственно единым, или целым предметом, Реплика: Проект. В. Данилова: Процесс строительства. В. Дубровский: Проект не объединяет реально. Реально объединяет всё это множество предметов именно процесс строительства, а лучше действие строительства, поскольку, будучи категориально процессом, действие обладает ещё и целостностью. Причём, действие, кроме вещей, людей, и знаков (проект), вовлекает также и знания, умения и навыки, и многое другое. Таким образом, всё разнотипное многообразие предметов, вовлечённых в действие, приобретает единство благодаря именно действию. А целостность действия задаёт цель. 4.2.2. Понятие целиТеперь, если я спрошу, что такое «цель», то мне, как правило, отвечают в духе Альтшулера — это субъективное представление результата действия. В. Данилова: Прошу прощения. За Альтшулера приходится вступаться. У него идеальный конечный результат ни в коем случае не субъективен. В. Дубровский: Для меня это даже лучше, — объективен. Например, мы можем сказать, что цель — «социально принятое представление о требуемом результате». Мне не столько важно — цель субъективна или объективна, мне важно, что она категориально предметна. Другими словами, традиционно цель определяется как предметное представление о результате действия. А это и есть то древнее заблуждение, о котором я говорил. Если я спрошу: зачем вы пошли в магазин — вы отвечаете: купить картошку. Зачем Сара Пейлин выступает на митингах, даёт интервью и так далее? Чтобы стать вице-президентом, если Джона Маккейна изберут президентом США. Смотрите «стать президентом», «быть богатым». На любой вопрос по поводу цели мне всегда отвечают в двух частях: первая часть глагол — процесс, действие: «купить», «быть», «стать», и так далее. В зависимости от типа глагола можно выделять различные типы целей, как это, например, делают Schenk и Abelson в блестящей книжке «Scripts, Plans, Goals, and Understanding» («Протоколы, планы, цели и понимание»). Например, цели «достижения» характеризуются глаголами «стать», «быть», «иметь», «получить» — «стать президентом», «быть богатым», «иметь крышу над головой», «получить диплом врача». Но для нас здесь важно выделить тип актуальных целей, например, «купить картошку» или «построить дом». Цели «достижения» не являются актуальными целями. Им соответствуют сложные деятельности, включающие многообразие действий. 4.2.3. Акт = Действие + СитуацияАктуальная цель задаёт целостность отдельному действию. Действительно, цель есть общая характеристика действия как целого. Например, если цель «купить картошку» и мы её действительно купили, то действие завершено, осуществилось, окончено. Обратите внимание, ели предмет, или вещь, существует, то действие осуществилось (цель достигнута) и нет его. В этом суть его задаваемой целью целостности. Будучи категориально процессом, действие имеет начало и конец, и, благодаря цели, этот конец как бы замкнут на начало. Вначале цель задана, в конце та же цель реализована. И вот эта замкнутость конца на начало и придаёт действию целостность. А действие, в свою очередь, придаёт целостность многообразию вовлечённых в него и соответственно сорганизованных предметов — ситуации. Если раньше мы говорили о чувственно единых целых и, будучи предметно ориентированными, относили к ним процессы как их свойства, или атрибуты, то теперь мы сменили категориальную ориентировку с предметной на процессуальную, рассматривая действие, как то, что задаёт целостность вовлечённому в действие многообразию предметов — предметной организованности, или ситуации. Вот эту логическую связку «действие — ситуация» мы и будем называть актом деятельности. Заметьте, я изобразил акт деятельности категориально нейтрально, чтобы проиллюстрировать первую проблему, с которой мы сталкиваемся — рассмотренную выше проблему соотнесения сложного процесс со сложной предметной организованностью. На схеме справа акт изображён в категориально процессуальной ориентации — действие изображено как охватывающее предметную организованность — ситуацию, задавая её целостность. Это изображение иллюстрирует вторую проблему с которой нам придётся иметь дело. Действие целостно — осуществилось и нет его, а исследовать мы можем только «вечные» объекты, так как идеальные объекты — вечны. Вопрос: А с какой целью и для чего нужно исследовать это действие? Потому что, на мой взгляд, нам важнее В. Дубровский: А зачем Вам картошка? Опять же, чтобы с ней Реплика: Я понял насчёт актуальных глаголов, типа «украсть», «убить» и глаголов состояния, «быть», и так далее. А как там формулируется, если это не деятельностные глаголы, а глаголы состояния? В. Дубровский: Актуальные цели задают способ действия. А, скажем, цели «достижения», например, «стать президентом» или «быть богатым» на способ не указывают. Но сейчас я бы эту линию не рассматривал, потому что она только усложнит понимание четырёхслойки. Мы могли бы вернуться к её рассмотрению при обсуждении онтологии деятельности. В. Данилова: Вроде бы наличие определённой связки между целью и способом её достижения характерны для задач и задачного подхода. В связи с этим, вот возникает предположение, что Вы сейчас редуцируете деятельностный подход до задачного. В. Дубровский: Нет. В. Данилова: Подождите, а при чём здесь отношению к эмпирическому материалу? Я говорю на абстрактном уровне: задача отличается от проблемы тем, что проблема даётся чистенькой, а задача — цель соотнесена со способом достижения. То есть, там, «купить картошку» — это задача. В. Дубровский: Здесь я говорил только о цели. Никаких проблем и никаких задач я не изображал. Для меня проблема — это когда я не могу определить способа. Например, если у меня есть деньги, то купить картошку есть цель, а не проблема — иду и покупаю. Для меня задача, по этимологии, — это цель которую мне Вопрос: Виталий Яковлевич, Вы когда, аргументировали свой взгляд на цель, вы апеллировали к тому, как люди говорят? В. Дубровский: И к этому тоже. Но главное, я исхожу из того, что целостное представление должно включать связку процесс — предмет или предмет — процесс, в зависимости от ориентации. «Акт = действие + ситуация» и есть такая связка. И если цель задаёт целостность действия, она должна задавать, его способ (процесс) и результат (предмет). И, добавляю я, недаром люди так говорят. Ведь естественный язык сформировался, прежде всего, для обслуживания деятельности. Н. Верховский: «Купить картошку» — так это же вроде не цель. Цель — «поесть». И «стать президентом» — это не цель. И зачем мне картошка, по большому счёту? Реплика: Нет, но ведь люди говорят В. Дубровский: А я ведь не спрашиваю «что ты будешь делать?» Я спрашиваю «какова цель твоего действия?» Мы привыкли к тому, что говорим в основном о производственных действиях, действиях с внешним результатом. А там, говорил Аристотель, где нет внешнего результата, результат находится в деятеле. «Я посмотрел и увидел» — и вот это видение находится в деятеле. Ситуация здесь та же — есть способ действия и предмет-результат, но только этот предмет не внешне выражен, а находится в деятеле. И в этом смысле, предметом является человек, который будет спать, и который будет выспавшимся. Реплика: У меня возникло подозрение, что есть ещё одна группа глаголов, которые в целеформировании не участвуют — модальные глаголы. «Я хочу быть президентом». «Хочу быть президентом» — и не действие, и не состояние. В. Дубровский: Для меня достаточно того, что, как Вы сказали, они в целеформировании не участвуют. Это не значит, что нам не надо уточнять понятие «цели». Тем более, что мы сейчас начинаем относить понятие цели к эмпирическому материалу. Отложим их до эмпирического исследования деятельности. Реплика: Виталий Яковлевич, В. Дубровский: Я считаю, что я это сделал. Реплика: Я просто не уловил — а где? (Говорят одновременно) В. Данилова: В. Дубровский: Я сказал, что представление о «цели», как о желаемом или требуемом результате действия, является общепринятым древним заблуждением. В обыденной жизни на вопрос о цели действия люди обычно отвечают фразой, которая включает глагол, обозначающий способ действия, и существительное, обозначающее предмет-результат. Я также сослался на эмпирические исследования Schenk and Abelson. Но главное, это то, что цель, задавая целостность действия должна иметь соответствующее содержание — задавать и способ и результат. Ведь если цель задаёт действие, то разные действия должны иметь разные цели. Не будете же Вы возражать, что покупка картошки и кража картошки являются разными действиями. Поскольку задания предметного результата — картошки недостаточно для различения этих действий, то задание способа — купить или украсть — необходимо. Вопрос: А «цель», в данном случае, это… или «goal», или…? В. Дубровский: Это «goal». Потому что есть ещё «purpose», «objective», «aim», «intent», «end» и другие. Н. Верховский: То есть, разгром заключается в том, что «цель» это не идеальное представление результата деятельности, а… В. Дубровский: А задание результата действия и его способа. Она помимо задания результата включает и задание способа — «купить» «картошку», а не «украсть». Разные цели — разные действия. Если указать только цель «картошку», то в задании, а ведь это и есть функция цели, действия покупки картошки от кражи картошки не отличить. Н. Верховский: А! То есть, вместе со способом? В. Дубровский: Да. В. Данилова: А мне не очень понятна модальность Вашего утверждения. То есть, «цель», на самом деле, это не идеальное представление — из какой позиции Вы делаете это утверждение? И я могу пояснить свои основания. Вроде бы и Альтшулер… И я думаю, что я могу вспомнить ещё парочку сходных подходов к организации изобретательства, с одной стороны, и как психотерапевт, я могу назвать ещё несколько Школ — они занимаются как раз тем, что пытаются разорвать эту связку между представлением о продукте и определённости действия, утверждая, что вот эта связка, которую В. Дубровский: Я отвечаю на этот вопрос следующим образом. Эта связка способ — результат не ограничивает человека, а задаёт действие. Преодолеть ситуацию не есть актуальная цель. Это нечто другое. В. Данилова: А понятно, что я по принципу противопоставилась? То есть, я противопоставилась утверждению, что «цель», на самом деле, это вот такое. Я говорю: да нет никакого «на самом деле», есть разные контексты, в которые включается цель, и разные антропотехники или социотехники, которые учат цели ставить. В. Дубровский: Обратите внимание, что говорит Вера Леонидовна. Она говорит: «Слушайте, Вы боретесь с натурализмом, Вы боретесь с этой «морфологической онтологизацией», как будто в мире есть объект как таковой и он Вам дан. Вам дан этот объект, «цель» и Вы, как Господь Бог, её видите, какая она есть «на самом деде». И это, вместо того, чтобы проанализировать, как её употребляют разные люди в разных мыслительных контекстах. В. Данилова: Да. Если у нас миссия есть система стабилизации человеческого поведения, мы будем стремиться к определённости способа действия. Если у нас миссия в том, чтобы человеческое поведение развивалось, и возникали новые связки между действием и целью, мы будем стремиться их расщепить. В. Дубровский: После комментария Веры я забираю слова «на самом деле», потому что такую позицию невозможно защищать в этой комнате. В. Данилова: Да. (Смеётся) В. Дубровский: Но обратите внимание, чтобы задать действие с помощью цели, вы обязаны включить в неё обе эти части — способ и результат. Только после этого, Вы можете их расщеплять или закреплять, в зависимости от Вашей «миссии». Кстати, независимо от того, согласны вы с моей трактовкой цели или нет, вы согласились с необходимостью процессуальной ориентации при исследовании деятельности, на том основании, что именно действие задаёт единство многообразию вовлечённых в него предметов, организованность которых я назвал ситуацией ( 4.2.4. Понятие целостности ситуацииМы оцениваем действие как успешное, если цель его достигнута. Для успешного действия, ситуация должна удовлетворять определённым требованиям целостности (от слова «цель») — требованиям полноты и устойчивости. Согласно требованию полноты, ситуация должна включать все предметы, без которых успешное действие невозможно. Требование устойчивости позволяет конкретизировать требование полноты: должна включать также те предметы, которые позволяют изолировать, демпфировать и/или компенсировать те неизбежные факторы ситуации, воздействия которых иначе сделали бы успешное действие невозможным. Вопрос: А что Вы называете «ситуацией»? В. Дубровский: Выше я положил ситуацию как организованность чувственно множественной предметности, которая соответствует действию, как сложному процессу. Вопрос: Значит, там человека вообще может и не быть? В. Дубровский: Нет, он должен быть. На Вопрос: Но он там как предмет нарисован? В. Дубровский: Конечно, он и есть предмет, пусть особенный, но предмет. В организованности ситуации, этот предмет играет роль особого средства — агента действия, или актора, осуществляющего действие. Деятельность ведь бессубъектна (мы это будем специально обсуждать), а человек здесь на уровне отдельного акта, даже не индивид, а только актор — исполнитель действия. Сорокин: Ещё вопрос об этой картинке. Вот там, в поздний период ММК распространялось такое понятие, что ситуация, она Реплика: Да. Сорокин: Что она, в некотором смысле, субъективирована. И вот этот человек, включённый — в этом смысле, это его ситуация? Или он туда включён, а ситуация, она как бы ситуация деятельности? В. Дубровский: Это ситуация действия, в этой ситуации человек-индивид есть только актор. В поздний период ММК фокус внимания действительно был смещён на индивида, однако, на мой взгляд, только декларативно, и до деятельностной онтологической реконструкции «субъективности» ещё далеко. 4.2.5. Иллюстрации практической значимости процессуальной ориентацииИнтересно то, что хотя смена предметной категориальной ориентации на процессуальную звучит очень просто, в исследованиях деятельности и практических приложениях она имеет достаточно драматические последствия. Я хотел бы проиллюстрировать это тремя случаями, относящимися к системному проектированию. Первые два случая относятся ко времени, когда проектирование имело дело с системами «человек — машина», в которых оператор рассматривался как компонент системы наряду с машиной. Другими словами, объект проектирования рассматривался в предметной ориентации — технические требования формулировались к системе «человек — машина», характеристикой которой было осуществление требуемых функций. Поскольку к тому времени подход в Лаборатории инженерной психологии МГУ был уже деятельностный, то для нас объектом проектирования была уже система деятельности человека, естественно, рассматриваемая, прежде всего, процессуально, а машина была лишь особым орудием — элементом предметной ситуации деятельности. Таким образом, в нашей лаборатории смена объекта проектирования с систем «человек — машина» на системы деятельности привела к смене категориальной предметной ориентации на процессуальную. Случай фабрики «Черемушки»:В начале 1970х годов группа студентов Психфака МГУ делала групповой курсовой проект на Московской фабрике «Черемушки», выпускающей, главным образом, женское бельё. Главный инженер фабрики поставила перед студентами задачу модернизации диспетчерского пункта для пожилой женщины-диспетчера, на которой, по словам главного инженера, держалась вся работа фабрики в 10 000 женщин. Стоило ей заболеть, и фабрика останавливалась. Главный инженер сказала, что готова потратить любые деньги, заказать Во время обследования, целью которого был сбор проектных требований к новому диспетчерскому пункту, диспетчер, игнорируя вопросы о пункте, повторяла одну и ту же жалобу на, то что лифты на фабрике часто не работают и ей, в её возрасте, приходится целый день бегать по этажам пешком, и поэтому её единственное требование, чтобы лифты отремонтировали. (Смех) Они ей говорят: «Зачем Вам лифты? Вы будете сидеть в удобном кресле в диспетчерском центре и будете руководить по телефону?» А она им: «Не нужна мне ваша аппаратура, мне нужно, чтобы лифты отремонтировали». И разговаривать с ними о диспетчерской не желала. В ответ на жалобы студентов, что они никак не могут установить раппорт с диспетчером, я предложил им сменить категориальную ориентацию на процессуальную, то есть вместо разработки предмета — диспетчерского пункта перейти к усовершенствованию деятельности диспетчера. Для начала, я предложил студентам понаблюдать в течении полного рабочего дня за работой диспетчера, задавая ей вопросы в ходе рабочего процесса. К тому времени, мы уже хорошо знали, что без эмпирического наблюдения за работой оператора, его описание своей работы ничего дать не может. Это связано не столько с тем, что люди, как правило, не обучены правильно описывать то, что они делают, сколько воспитаны не описывать подробности своих действий, а давать лишь кратко упомянуть наиболее интересное и необычное. Примером может служить детальное описание кинофильма шестилетним ребёнком, которое займёт столько же времени, сколько сам фильм, и краткое суммарное описание его взрослым в течении нескольких минут. С другой стороны, только эмпирические наблюдения за работой оператора, без дополнительного описания её оператором, также ничего не дадут. Ведь не можем мы видеть что творится у него в «черепке». Поэтому наша методика обследования состояла в задавании вопросов оператору в процессе наблюдаемой нами деятельности. При этом одним из средств, для формулировки вопросов и оценки полноты полученных описаний были модели деятельности, разработанные к тому времени Лабораторией. Когда студенты вернулись на фабрику и применили эти принципы, то они, по их словам, пережили «сатори» — просветление. Они увидели, что свои обязанности диспетчер выполняет как «организационный психотерапевт». Главной диспетчерской проблемой на фабрике были нестандартные материалы, отличающиеся от спецификаций или по оттенку, или по рисунку, или по фактуре, или по И неудивительно, что студенты пришли к следующему решению: (1) денег на аппаратуру не тратить, (2) отремонтировать лифты В. Данилова: Тогда всё и развалится. В. Дубровский: Конечно имелось в виду — к ней в подмастерье, с хорошей зарплатой, и лучше девушку. Реплика: И починить лифты. В. Дубровский: И немедленно починить лифты. Случай пульта судоводителя:Где-то в конце Тогда министерство обратилось в МГУ. Ответственным исполнителем проекта был сотрудник нашей Лаборатории Юрий Фёдорович Гущин. Он сразу сменил предметную ориентацию на процессуальную и вместо разработки нового проекта пульта, отправился с кинокамерой на суда. Прежде всего он выяснил, что аварии состоят в том, что суда часто садятся на мель, а большинство других аварий происходит у дебаркадеров при швартовке и отчаливании. Наблюдения за работой капитанов и штурманов и их опрос показали, что посадки на мель происходят Следует отметить, что в настоящее время в системном проектировании процессуальная ориентация стала превалирующей. 5. Второе понятие системы — полиструктура5.1. Абстрактная полиструктураВ. Дубровский: Итак, мы фактически схематизировали смысл основных онтологем, с которыми мы будем иметь дело. Мы сформулировали проблему соотнесения сложного процесса со сложным предметом, или предметной организованности. Мы пришли к выводу, что целостность чувственно множественной предметности может быть задана процессом, вовлекающим это множество предметов. На этом основании, мы сменили натуралистическую категориальную предметную ориентацию на процессуальную. Мы также решили, что действие является таким процессом, который сам обладает целостностью, благодаря цели. Мы определили ситуацию, как целостную организованность, соответствующую действию как процессу. Мы эксплицировали целостность ситуации с помощью требований полноты и устойчивости ситуации, как предметной организованности. Получилось, что мы можем мыслить действие и ситуацию только в соотнесении их друг другом, но не знаем как это соотнесение осуществить. Иными словами, мы должны решить проблему соотнесения сложных процесса и предмета, но теперь уже в более конкретных деятельностных терминах действия и ситуации. Первым шагом решения «проблемы соотнесения» является исключительно простой и мощный трюк, который мы заимствуем у Аристотеля. Мы говорим, что сначала мы соотнесём сложные процесс и предметную организованность на предельно абстрактном уровне путём их противопоставления как онтологем. По Аристотелю, онтологемы должны противопоставляться как два полярных вида над единым основанием общего им рода и принадлежать одной и той же категории (  Обратите внимание на то, что в таком противопоставлении, вы одновременно задаёте три понятия, два вида и род. При этом, вы задаёте противоположности друг через друга и объединяете их на основании их принадлежности к одному и тому же роду. В терминах первого понятия системы, употреблённого в рефлексивной позиции, общий род выступает как системное единство, противопоставленные онтологемы — как его элементы, связанные связью противопоставления. Принадлежность к одной категории означает, что, если вы противопоставляете качества, то и род должен быть качеством, и полярные виды тоже должны принадлежать к категории качества. Реплика: Виталий Яковлевич, Вы противопоставление и оппозицию разводите? Потому что… В. Дубровский: Нет. В данном случае для меня это то же самое. Аристотель различает четыре типа противопоставления: (1) как соотнесённые, например, раб — рабовладелец; (2) как противоположности, например, тоталитаризм — демократия; (3) как обладание и лишённость, например, зрение — слепота  Вопрос: А категория? В. Дубровский: Категория здесь сложность. Дело в том, что вся системная методология введена для того, чтобы Вопрос: А можно не бежать? В. Дубровский: Нужно. Реплика: Для меня совсем не очевидно, что процессы и предметы относятся к категории сложности. В. Дубровский: Я для краткости сказал «предмет» и «процесс», но имел ввиду и изображал на схеме «сложный процесс» и «сложный предмет». Реплика: Абсолютно непонятно, поскольку если у вас сложное становится на место подлежащего, а то, что это предмет или процесс — на место его определения, то тогда, вроде как, не проходит оппозиция. В. Дубровский: Спасибо. Это очень хороший вопрос, поскольку на схеме род подлежит видам, категория подлежит роду. В «Метафизике», рассматривая противопоставление противоречащих, Аристотель специально показывает, что вид, как форма, логически предшествует роду как особой материи. И это не удивительно, в «Категориях» он устанавливает иерархию сущностей, в которой первичной и главной является единичная сущность «вот это вот», а все общие сущности, или универсалии, сказываются о них, затем идут виды, и уж затем роды. Поэтому в рассматриваемой схеме противопоставления подлежащими являются виды, а род и категория о них сказываются, а точнее, согласно Аристотелю, являются частью их определения. В отличие от натуралистического представления о том, что такое система (что это вещь, то есть она реальна), мы говорим, что это определённая форма представления сложного объекта мышления. Причём, заметьте, сложность это категория, а род над которым происходит противопоставление не сложность, а система. Система является организованностью относительно системного анализа сложного объекта мысли. Сложный процесс является системой — моноструктурой (первое понятие системы) противопоставленной другой системе — моноструктуре — сложному предмету. Процесс и предмет являются видовыми отличиями этих полярных систем. Вопрос: То есть, эта система как Вы её в прошлой лекции задавали? В. Дубровский: Как в прошлой лекции. То есть речь идёт о первом понятии системы — моноструктуре. И поскольку эти полярные типы систем — моноструктур противопоставляются над их общим родом системы — моноструктуры, то этот род выступает в качестве системного единства, по отношению к которому противопоставленные системы являются элементами, связанными формальной связью противопоставления. Поэтому Вопрос: Но статус вот этих двух картинок внутри общего кружка — это два фокуса, а есть ли там ещё В. Дубровский: На этом уровне абстракции — нет. Вопрос: То есть, это дихотомия или нет? В. Дубровский: Да, на этом уровне абстракции. Вопрос: Но тогда, значит, не может быть того, что не было бы ни тем, ни тем? В. Дубровский: На этом уровне абстракции, не может. Вопрос: И не может быть того, что было бы и тем, и тем одновременно? В. Дубровский: На этом уровне абстракции, абсолютно не может быть. Как говорит Аристотель, члены противопоставления не могут входить в состав друг друга. Реплика: Всё понятно. Как бы или предмет, или процесс? В. Дубровский: Абсолютно точно. Вопрос: И между ними ничего нет? В. Дубровский: На этом уровне абстракции, между ними ничего нет. Вместе с тем, Ваши вопросы бьют в самую точку. Заметьте, я, как дятел, всё время повторяю — «на этом уровне абстракции», или, что то же самое, «на уровне противопоставления». По интенции Вы правы, потому что мы на этом уровне не можем остановиться. Абстракции этого уровня невозможно ни отнести к эмпирическому материалу ни употреблять для решения практических задач. Поэтому следующий этап в методе Аристотеля — это конкретизирующее развёртывание абстрактной схемы противопоставления. 5.2. Аристотелев метод конкретизацииКонкретизирующее развёртывание схемы противопоставления включает два шага: (1) конструирование промежуточных онтологем из противопоставленных 5.2.1. Атрибуция — Основная логическая операцияОсновной логической операцией в методе Аристотеля является атрибуция. По содержанию, атрибуция есть приписывание предмету A атрибута, или «не привходящего» свойства b, например, «Сократ человек», но не «Сократ болен». Мы будем обозначать предмет большой буквой, а атрибут маленькой, тогда результат атрибуции будет выглядеть как bA. Формой такого приписывания является предикация, то есть приписывание предиката субъекту, например «Сократ есть бледный», или сокращённо, «Сократ бледен». На в этом примере «бледен» не является атрибутом, а есть случайное, или «привходящее» свойство. Чтобы предикация осуществляла атрибуцию, атрибут должен быть существенным свойством как, например в «Сократ человек». Субъект как то, чему приписывается предикат, Аристотель называет также «субстратом». Например в высказывании «берёза белая», «берёза» является субъектом и субстратом, а «белая» — предикатом.  Как я уже упоминал, Аристотель различает два вида предметов или «сущностей». Первичные сущность — индивидуальные предметы, например вот этот стол. Первичные сущности ни о чём не сказываются, а всё сказывается о них. Например, вот этот стол большой, тяжёлый, деревянный и так далее. Вторичные сущности, или универсалии — это общие понятия, которые сказываются только о первичных сущностях или о друг друге, например, в высказывании «вот это — стол» «вот это» есть первичная сущность, а «стол» универсалия. Всё остальное сказывается либо о первичных сущностях, либо об универсалиях. Пример последнего — «стул — это то, на чём сидят». Итак, обычная функция универсалий это быть атрибутом первичной сущности — единичного предмета, например, «этот камень — известняк». Но универсалии также могут служить атрибутами друг друга. Например, «крыло птицы», здесь «птицы» выступает в функции атрибута крыла. Заметьте, что высказывание «птица крыла» звучит нелепо. Аристотель говорит, что эти две универсальные сущности не соразмерны, потому что не только птицы могут иметь крылья. Поскольку в данном случае для соразмерной универсалии нет специального слова, он обозначает её «крылатое». Высказывание «крылатое крыла» звучит также осмысленно как и «крыло крылатого». Заметьте, когда мы приписываем одной универсалии в качестве атрибута соразмерную ей универсалию, как в «крыло крылатого», то мы употребляем одну сущность-универсалию в функции атрибута другой. Получается некая функциональная перекатегоризация сущности в атрибут или качество. Очевидно такая перекатегоризация может быть взаимной только для соразмерных универсалий. Например, имея такие универсалии как «речь» и «мысль», мы говорим об «осмысленной речи» и «изречённой мысли». Здесь употребление речи и мысли как соразмерных, имплицитно означает, что неосмысленная речь — не речь и неизречённая мысль — не мысль. В «Физике» и «Метафизике» Аристотель специально обсуждает значение смены грамматической формы при подобной атрибуции — универсалия в функции субстрата выражается существительным, 5.2.2. Конструирование промежуточных онтологем с помощью перекрёстной атрибуцииТот факт, что полярные виды, как универсалии всегда соразмерны, позволяет осуществить первый шаг конкретизации исходной абстрактной схемы противопоставления — конструирования промежуточных онтологем, с помощью процедуры, которую мы назовём перекрёстной атрибуцией противопоставленных онтологем. Формально, если мы противопоставили Вопрос: Как предикат субъекту? В. Дубровский: Да. На формальном уровне. Ведь предикация есть форма, в которой атрибуция выражается. Атрибуция — это в плане содержания. Предикация в плане речевой формы. Вопрос: И при этом неявно допускается, что переходы предикации субъекта возможны и законны, что как бы от «медь» можно перейти к «медному»? В. Дубровский: Совершенно верно. Функциональная перекатегоризация сущности в атрибут выражается в такой смене грамматической формы существительного на прилагательное. Вопрос: То есть, процесс может быть процессным, а предмет — предметным? В. Дубровский: Нет. Предмет может быть процессуальным, а процесс предметным. Вопрос: Нет, ну как бы может быть переход от процесса к процессному, а от предмета к предметному, то есть, такое вот как бы? В. Дубровский: Совершенно верно. Как смена грамматической формы. Это мы и будем делать. Итак, при перекрёстной атрибуции мы из противопоставленных 5.2.3. Конкретизирующая переинтерпретация противопоставленных онтологем с помощью возвратной атрибуции лишённостиНа втором шаге конкретизирующего развёртывания онтологической схемы системы — полиструктуры, мы, следуя методу Аристотеля, должны переинтерпретировать крайние онтологемы В требовании интерпретации крайних онтологем в терминах промежуточных имеется явное противоречие. С одной стороны, мы должны проинтерпретировать противопоставленный элемент в терминах ориентированного на него промежуточного, например A в терминах bA. С другой стороны, как пишет Аристотель: «противопоставленные не могут входить в состав друг друга», а значит непонятно, как мы можем интерпретировать A в терминах bA, если b входит в состав bA как его атрибут. Аристотель разрешает это противоречие с помощью весьма элегантного трюка, прибегая к понятию лишённости. Он говорит, что мы можем проинтерпретировать A в терминах bA, сказав, что A, как противопоставленное B, лишено b (А лишено «бейности») или, другими словами, мы приписываем A лишённость b, обозначив это как b0 А. Точно также мы интерпретируемB в терминах аВ, приписывая ему лишённость a, обозначив это как а0 В. Аристотель отмечает, что лишённость является положительной характеристикой предмета. Дело в том, что лишённым Реплика: А каким правилом определяется что может стать свойством, а что нет? Почему «медный шар» можно сказать, а «шарная медь» — нельзя. Ведь шар это такое же общее понятие. В. Дубровский: Это не простой вопрос, так как он связан со сложнейшими Аристотелевыми категориями формы, материи и сущности (субстанции). Поэтому я попробую ответить, но объяснять мой ответ не буду, надеясь, что он будет очевиден. Первое это то, что шар и медь — не являются соразмерными понятиями, в отличие от «формы» и «материи», которые соразмерны. Поэтому для них мы можем употребляем обе атрибутивные ориентации — «материализованная Форма» (энтелехия) и «формальная Материя» (смесь четырёх элементов — огня, воздуха, воды и земли). Реплика: То есть, может быть и А «бейное», и Б «айное»? В. Дубровский: Да, но только если А Ещё очень важный момент. До сих пор мы рассматривали формальную процедуру метода Аристотеля. Конкретизация схемы системы позволяет накладывать её 5.3. Промежуточные системные онтологемы — функциональная и динамическая структуры5.3.1. Функциональная структураПоскольку мы противопоставили сложные Процесс и Предмет, то формально процессуально ориентируемая промежуточная онтологема должна задаваться как опредмеченный Процесс — результат приписывания процессу как субстрату предметности как атрибута. Если сложный процесс-действие как единство вовлекает все предметы, образующие ситуацию, то его единицы и элементы вовлекают отдельные фрагменты ситуации. При этом, естественно, одна составляющая процесса может вовлекать более одного предмета. Например, простая операция нажатия на кнопку предполагает, по крайней мере, кнопку, обладающего навыком нажатия на кнопку индивида и предмет, который преобразуется в результате нажатия на кнопку. С другой стороны один и тот же предмет может участвовать во множестве процессуальных элементов. Очевидным примером является индивид, который осуществляет множество операций в процессе выполнения действия. Другим примером может служить тумблер, имеющий четыре позиции. Распределение многообразия предметов ситуации между единицами и элементами действия определяют участие предметов ситуации в действии. При этом каждый элемент характеризуется исключительно той ролью, которую он выполняет в действии, и теми функциями, которые он осуществляет по отношению к другим элементам. Например, если цель действия — выпить утренний кофе, то, очевидно, для её реализации необходимы индивид, пьющий кофе, само кофе и чашка или стакан, содержащие кофе. Такое представление принято называть функциональной структурой. Элементами функциональной структуры являются роли, а связи обозначают функции ролей по отношению друг к другу. При этом роли характеризуют предметы исключительно в терминах действия. Например, индивид характеризуется как актор способный пить кофе из стакана, стакан — как ёмкость, содержащая 200 грамм жидкости, из которой удобно пить кофе. Связи между актором, кофе и стаканом, как элементами функциональной структуры, обозначают, функции этих предметов в процессе «кофепития». Например, тернарная конфигурация функциональных связей, объединяющая актора, кофе и стакан, может быть охарактеризована как «актор — предмет преобразования — средство — актор». Функциональная структура содержит только основные предметы ситуации, то есть те, которые непосредственно участвуют в действии. Только основные предметы соответствуют критериям категориальной ловушки — могут рассматриваться как атрибуты действия и/или его составляющих. Как мы увидим ниже, в действии принимают участие и другие не основные «привходящие» предметы ситуации. Их участие в действии опосредованно другими процессами, относящимися к следующей промежуточной системной онтологеме — динамической структуре. 5.3.2. Динамическая структураНе вошедшие в функциональную структуру предметы ситуации играют вспомогательную роль, обеспечивая устойчивость ситуации. Примером может служить подстаканник, который позволяет комфортабельно пить кофе из горячего стеклянного стакана, а также стол, на который этот стакан можно поставить, и стул, на котором пьющий может удобно сидеть. Вспомогательные предметы ситуации, наряду с основными, относятся к другой промежуточной онтологеме — процессуальному предмету, или действующей предметной организованности, включающей все предметы так или иначе вовлечённые в действие, то есть все предметы ситуации. Мы назовём эту структуру динамической. Георгий Петрович называл её «морфологией», термин который по ряду соображений меня не устраивает. Элементы динамической структуры могут воздействовать на другие её элементы и/или реагировать на воздействия других элементов. Каждый элемент динамической структуры может характеризоваться тремя типами свойств: (1) основными свойствами, или свойствами назначения, (2) побочными свойствами Поскольку побочные свойства могут отрицательно влиять на рабочие характеристики, в ситуацию приходится вводить вспомогательные предметы, действие которых должно нейтрализовать или, по крайней мере уменьшить это влияние. Примером может служить подстаканник, который позволяет комфортабельно использовать даже очень горячий стакан. Как элемент динамической структуры, подстаканник, в свою очередь, имеет свойства, ради которых он включается в ситуацию — свойства вспомогательного назначения. Он также имеет побочные свойства и соответствующие рабочие характеристики. Например, серебряный подстаканник со временем темнеет и может потребовать вспомогательные средства второго порядка для улучшения его рабочих характеристик. Именно в динамических структурах можно выделить подструктуры — обособившиеся, или относительно независимые конфигурации элементов и связей. Их часто называют «подсистемами». Например, говорят о таких «системах» организма как кроветворная, нервная, внутренней секреции, сердечно сосудистая, и так далее. В жилищных системах выделяют системы водоснабжения и канализации, отопления и охлаждения, электроэнергетическая и другие. 5.3.3. Соотнесение функциональной и динамической структурЯ хотел бы обратить ваше внимание на следующие различия функциональной и динамической структур. Единство функциональной структуры полностью задаётся действием. Поскольку действие как процесс целостно, то и функциональная структура целостна и не имеет никакой внешней или объемлющей структуры. В то же время динамическая структура ситуации «погружена» в предметный мир, является его частью и подвержена его воздействию. Единство, или целостность, динамической структуры также задаются действием, но не непосредственно, а через полноту и автономность ситуации. Именно автономность обеспечивается вспомогательными элементами динамической структуры, нивелирующими нежелательное влияние элементов окружения и элементов ситуации на окружение до степени, несущественной для выполнения действия. Выражаясь на языке биологии клетки, можно сказать, что такие вспомогательные элементы образуют своеобразную «мембрану» динамической структуры, играющую роль её динамической границы, отделяющей её от окружающей предметной среды и, тем самым обеспечивающей её единство. Говоря о динамической структуре, следует соблюдать осторожность и не отождествлять предметную среду с реальностью природы. Под предметной средой я разумею тотальность предметов, заданную нашей лексикой. Каждый предмет обозначен словом, имеющим определённое культурное значение. Предметная среда существует в онтологии деятельности, не в онтологии природы. Поскольку функциональная структура не имеет никакой внешности, взаимодействие систем на уровне функциональных структур не представимо. Оно представимо только на уровне динамических структур, погружённых в общую объемлющую динамическую структуру. Георгий Петрович обозначил это как способность систем взаимодействовать только на уровне морфологии. Именно на уровне динамических структур можно выделить инфраструктуры, или конфигурации элементов и связей предметной среды, на которых пересекаются динамические структуры различных систем. Главное отличие элементов функциональной структуры — это то, что они характеризуются только свойствами назначения и не имеют побочных свойств и рабочих характеристик. Именно поэтому функциональная структура не имеет вспомогательных элементов, только основные. В функциональной структуре питья кофе стакан — это ёмкость, из которой удобно пить кофе, и только. Он не бьётся не нагревается и так далее. Все эти побочные свойства стакан обретает только как элемент динамической структуры. Каждому элементу функциональной структуры соответствует функциональный узел динамической структуры — связка основных и вспомогательных элементов. Например, узел стакана включает подстаканник, стол и мойку, а узел актора — стол и стул. 5.4. Крайние системные онтологемы — процессуальная и генетическая структурыПосле того как мы обсудили промежуточные системные онтологемы, перед нами возникает задача конкретизирующей переинтерпретации крайних членов в терминах промежуточных онтологем. Как мы видели выше, формальной процедурой такой переинтерпретации является возвратная атрибуция лишённости. 5.4.1. Процессуальная структураЧтобы проинтерпретировать крайнюю системную онтологему — сложный процесс в терминах промежуточной онтологемы — функциональной структуры (опредмеченного процесса, мы, согласно процедуре возвратной атрибуции лишённости), мы должны приписать сложному процессу атрибут лишённости предметности Чтобы пояснить, что значит «обеспредмеченный процесс», я начну с нашего примера питья кофе. В функциональной структуре питья кофе есть «стакан», играющий роль ёмкости, из которой удобно пить кофе. Этот «стакан», не имеет побочных свойств — он не нагревается и не бьётся, и функции его определены по отношению к актору и кофе. Тем не менее, он был определённым предметом, поскольку каждому известно культурное значение слова «стакан». Если мы изымем из этой роли предметную определённость «стакана» и оставим только характеристику его вовлечённости в процесс питья, то есть его чисто процессуальную характеристику — «то», посредством чего удобно пить горячий кофе. Это «то» обычно предметно, но мы приписываем ему лишённость предметности, характеризуя его только через вовлёкший его процесс. Заметьте, мы здесь опускаем даже такую предметную характеристику как ёмкость. Эту лишённость предметности следует приписать всем ролям функциональной структуры, участвующим в питье кофе, кроме входящего в формулировку цели кофе. Например. индивид предстаёт как «тот», кто выпивает кофе. В результате процесс питья горячего кофе может быть описан не как абстрактное «выпивание кофе», а как конкретное «выпивание кофе тем, кто выпивает кофе с помощью чего удобно пить кофе». В общем случае, в процессуальной структуре лишённость предметности выражается в том, что то, что обычно обладает предметностью, охарактеризовано через сам процесс, или, как выражал это Георгий Петрович, как «отблеск» или «отражение» процесса. Если мы отнимем у ролей функциональной структуры их предметные характеристики, оставив только «отблески» и «отражения» действий, то мы не только получаем конкретную процессуальную структуру. Мы также обеспечиваем свободу творчества, о которой упоминала Вера Леонидовна, ссылаясь на Альтшулера. Например, в кафетериях продают горячие напитки на вынос и вместо стеклянного стакана, или фаянсовой чашки, напиток наливают в тонкий пластиковый стакан, и вместо подстаканника, вы можете использовать теплоизоляционное картонное кольцо, надеваемое на стакан. А если вы хотите, чтобы напиток не остывал быстро, вы можете надеть специальную пластиковую крышку с отверстием для питья. В условиях невесомости космоса вам придётся придумывать иной способ питья. А возможно и вообще обойтись без ёмкости, если «кофеварка» будет готовить кофе прямо у вас во рту. Можете продолжать фантазировать. Другими словами, в процессуальной структуре, лишённой предметности, вы имеете дело с нулевой, или виртуальной предметностью. Эта форма предметности снимает с вас предметные ограничения, открывая возможность творчества. Единицами процессуальной структуры действия может быть иерархия единиц — поддействий, вплоть до простых действий. Простые действия состоят их элементов — стадий. Действие, поддействия и стадии могут находиться в трёх различных состояниях — не выполнено, выполняется, выполнено. Связи между элементами обозначают переходы от выполнения одной стадии к другой. При этом в процессуальной структуре временные отношения состояний и переходов противоположны тем, которые имеют место в предметных структурах. Состояния характеризуются не моментами, а переходы не длительностями, а прямо наоборот — состояния длительны, а переходы моментальны. Состояние всего процесса, таким образом, может характеризоваться выполняющейся стадией. Эта стадия делит процесс выполнения действия на две части — уже выполненную, состоящую из выполненных стадий, и невыполненную, состоящую из стадий ещё не выполненных. Это отражается в нашей обыденной речи, когда мы, например, спрашиваем: «на какой стадии сейчас ваш проект?» 5.4.2. Генетическая структураСогласно методу Аристотеля, вторая крайняя онтологема — сложный предмет должен получить свою конкретизирующую интерпретацию как лишённая процесса предметная организованность, или лишённая действия ситуация. Такое представление казалось бы противоречит требованию, согласно которому всякая схема должна иметь соотнесённые предметную и процессуальную категориальные составляющие. Это противоречие разрешается следующим образом. Хотя, имея начало и конец, действие осуществилось и нет его, вовлекаемые в действие в процессе его осуществления люди, вещи и знаки продолжают существовать как бы в ином времени, во времени непосредственной трансляции, отличном от времени осуществления действия. Если время осуществления считать синхронией, то время существования предметов между осуществлениями акта можно считать диахронией. К началу действия ситуация предстаёт как уже существующая или данная, как бы независимо от действия, которое ещё не началось. В этот момент её можно считать лишённой осуществления действия, или, что то же самое, предметной организованностью, лишённой данного процесса. Но это в синхронии. В диахронии ситуация должна сложиться в результате другого процесса — в самом широком смысле, процесса её происхождения, или генезиса — хранения, производства, формирования и так далее, результатом которого она является. Системное представление предметной организованности, соответствующей процессу генезиса, назовём генетической структурой (Георгий Петрович называл её «организованностью материала»). Анализ генетических структур чрезвычайно сложен. Чтобы вы получили впечатление об этой сложности, приведу несколько примеров на весьма грубом уровне. Например, что может быть проще генетической структуры предмета, который является результатом производственных операций монтажа. Эту структуру обычно представляют в форме, подобной монтажной схеме. Элементами здесь являются детали и средства их соединения (болты, гайки, клей, припой, etc), а связи обозначают монтажные операции. Содержание подобных представлений обычно называется устройством. Но устройство не обладает целостностью, так как оно лишь продукт — элемент ситуации его производства. Чтобы устройство соотнести с динамической структурой системы, его надо «включить» или «погрузить» в предметную среду, наряду с другими предметными составляющими ситуации. Например, компьютер следует включить, подключив к источнику электроэнергии, а возможно Примером другого типа может служить живой организм. С самого зарождения он включён и погружён в предметную среду. Его генезис — становление происходит в предметной среде, и его динамическая структура, казалось бы совпадает с генетической в каждый момент времени. Тем не менее среда развития, например, яйцо и среда жизни рождённого организма различны. При этом, чем более высок эволюционный уровень организма, тем трудней определить что является его развитым состоянием. Например, что следует назвать человеческим организмом? Религиозные фундаменталисты верят, что человек начинается с зачатия. А шутка гласит, что еврейский зародыш становится человеком только после получения докторской степени. В любом случае, в органических объектах совсем не просто различить динамическую структуру и структуру «строения» как результат генезиса, которую я бы назвал морфологической структурой. Третий пример, лишь упомяну, полагая, что ваша интуиция подскажет трудность определения генетической структуры, которая является результатом организации (глагол) и управления и которую принято называть организационной структурой. Эти примеры иллюстрируют два общих положения, касающиеся генетических структур. Первое — это то, что предметные организованности — функциональная, динамическая и генетическая структуры как бы «зажаты» между двумя процессами — сложным процессом, явно представленным процессуальной структурой, и процессом генезиса, который имплицитно представлен своим результатом — генетической структурой. Второе положение — это то, что генетическая структура неполна относительно процесса генезиса. Например, устройство лишь элемент ситуации монтажа или производства. Но помимо результата в этот процесс включено множество других предметов, образующих производственную ситуацию. Грубо говоря, и монтажник и гаечный ключ, и конвейер, в структуру продукта не входят, но, очевидно, вовлечены в процесс производства. Наконец, только затрону вопрос о соотношении процесса и организованности, действия и ситуации в отношении детерминации. Мы полагали, что процесс действия задаёт ситуацию. Но поскольку, генетическая структура ситуации не зависит от выполнения ещё не начатого действия, то спрашивается зависит ли действие от наличной ситуации? Этому вопросу Аристотель посвятил девятую книгу «Метафизики», рассматривая понятия действия и способности (потенции). Я поясню его решение этого вопроса, воспользовавшись метафорой, заимствованной у 5.5. Конфигурирование структур системыИтак, у нас есть «четырёхслойка» — система, представленная в виде четырёх структурных слоёв, или просто структур: процессуальной, функциональной, динамической и генетической. Теперь нам надо соотнести их друг с другом, или конфигурировать. Как известно, существует два типа конфигураторов: конфигуратор-объект и конфигуратор-план. 5.5.1 Системный конфигуратор-планИдею конфигуратора — объекта По моему, идея конфигуратора — плана была предложена Я не могу похвалиться, что полностью понимаю способ конфигурирования, предложенный Георгием Петровичем. Похоже, что он предлагает именно конфигуратор — план. Он предлагает с помощью приёма двойного знания «видеть» за понятием системы-моноструктуры четыре различных объекта — процесс, функциональную структуру, морфологию и материал, схематически представляя их как различные типы структур, и ставит задачу их соотнесения (ОРУ  5.5.2. Конфигуратор объектВ отличие от Георгия Петровича, мы в Лаборатории инженерной психологии построили конфигуратор-модель, сперва ориентируясь не столько на системное исследование, сколько на системное проектирование. Однако, как идеальный объект, эта система-полиструктура, может с тем же успехом употребляться Основная идея полиструктурной системы как идеального конфигуратора — объекта состоит в следующем. Мы рассматриваем структурные слои системы как, обсуждаемые на прошлой лекции параллельные структуры, то есть структуры, элементы которых имеют общие наполнения, но не имеют общих связей. В качестве таких наполнений выступают предметы, которые обычно называют компонентами. Компоненты характеризуются пятью типами свойств: (1) процессуальными свойствами (например, «то, с помощью чего удобно пить кофе»; (2) свойствами назначения — ёмкость в 200 году для питья, (3) побочными свойствами (стеклянный стакан нагревается и бьётся), (4) рабочими характеристиками, описывающими влияние побочных свойств на свойства назначения (горячий стакан некомфортно держать) Выше, мы обсуждали два типа компонентов — основные (стакан) и вспомогательные (подстаканник). Основные компоненты задавались процессуальной структурой, вспомогательные — динамической. В то время как основные компоненты являются наполнениями элементов всех четырёх параллельных структур, вспомогательные служат наполнениями только двух — динамической и генетической При этом интегрирующее «сплющивание» этих параллельных структур, как это мы делали для параллельных моноструктур, неосмысленно, в силу их принципиальных категориальных различий. Таким образом, конфигуратор — объект позволяет соотносить различные структурные слои системы с помощью как бы «протыкающих» их компонентов и соответствующих этим слоям свойств. Схема такого конфигуратора задаёт пространство возможных межслойных логических переходов (  Рассмотрим пример лекарства. Прежде всего, мне нужно «то, что может служить средством от головной боли» (процессуальная характеристика компонента). Просматриваю «каталог» моей семейной аптечки (генетическая структура). Tylenol меня по определённым причинам не устраивает. Чистый аспирин хорошо снимает боль, но он, будучи кислотой, имеет побочное действие на мой желудок. Ищу аспирин с Bufferin, который этот побочный эффект нейтрализует (buffered aspirin). Нахожу это лекарство в таблетках. Но таблетки я плохо глотаю — застревают в горле (ещё одно моё привередливое побочное свойство). Наконец, нахожу buffered aspirin в капсулах и, согласно инструкции, принимаю две капсулы, запивая водой из стакана (функциональный узел аспирина в динамической структуре). Ели вы рассмотрите действие, имеющего цель избавиться от головной боли, то думаю, у вас не будет проблем соотнесения всех четырёх структур. 6. Четыре типа генезиса: акт, онтогенез, филогенез и эволюцияОставшееся время позволяет лишь быстро и догматически сделать несколько утверждений. Первое, Каковы отношения между этими процессами и соответствующими системами? В ответе на эти вопросы нам опять помочь может метод Аристотеля, а помешать омонимия в терминологии. На первом этапе мы противопоставим два типа процесса, скажем « Согласно методу Аристотеля, мы должны преодолеть абстрактность противопоставления акта и генезиса (для краткости). Сначала нам следует ввести промежуточные перекрёстно — атрибутивные онтологемы генетического акта и актуального генезиса, а затем проинтерпретировать крайние онтологемы акта и генезиса в терминах промежуточных онтологем, путём возвратной атрибуции лишённости — лишённый генезиса акт и лишённый актуальности генезис. Если бы мы имели время для эксплицитного использования категориальной ловушки, мы бы получили следующий ряд генезисов: акт (функционирование) — онтогенез (становление) — филогенез (развитие) — эволюция. Существует два закона, которые для частных случаев связывают разные типы генезисов, и поэтому требуют обобщения. Первый закон, связывающий акт и онтогенез — это закон Жане — Выготского, который в общей форме можно сформулировать следующим образом: высшие психические функции человека-индивида являются результатом интериоризации межиндивидуальной социальной кооперации. Как говорил Выготский, в результате интериоризации интерпсихическое преобразуется в интрапсихическое. Я бы уточнил эти представления на основе того факта, что основным типом норм, задающим кооперацию людей, являются протоколы (называемые также «сценариями» и «скриптами»). Например, можно говорить о протоколах восприятия, состоящих Второй закон, связывающий онтогенез и филогенез — закон рекапитуляции. В общей форме закон рекапитуляции может быть сформулирован следующим образом: онтогенез индивида воспроизводит в сокращённой форме основные этапы филогенеза данного вида. Гегель формулировал вариант этого закона, как воспроизведение в процессе образования индивида основных этапов развития человеческого духа. Соответствующий принцип в биологии известен как «биогенетический закон Мюллера — Геккеля», согласно которому в своём развитии эмбрион в сжатом виде воспроизводит основные этапы филогенеза данного вида. Таким образом, системы-полиструктуры, или второго понятия системы ещё недостаточно. Нам необходимо освоить ещё системный анализ генезисов от онтогенеза до эволюции. Для нас это особо важно в связи с культурно исторической точкой зрения на деятельность и нормы. И последнее замечание, касающееся и первого или второго понятий системы. В ММК эти понятия описаны слишком «большими мазками». Но, как говорят, « 7. Идея системо-деятельностного подходаОрганизованные в соответствии с системными принципами средства, методы и процедуры полиструктурного системного анализа и соответствующие способы знакового представления сложных объектов, а также программа дальнейших разработок образуют то, что мы называем «системный подход». Напомню, что мы рассмотрели системный подход в связи с необходимостью разработки новых категориальных средств для построения онтологической картины деятельности. Но это означает, что для нас системный подход имеет смысл только в связи с деятельностным подходом. Как особо отмечал Георгий Петрович, эта связь системного и деятельностного подхода, в данной социокультурной ситуации, может быть эффективно обеспечена только с помощью методологической организации мышления, в рамках которой мы можем говорить о едином системо-деятельностном подходе. С точки зрения системо-деятельностного подхода, система выступает как особая форма схематического представления деятельности. Сама же деятельность выступает как содержание системной формы. Строго говоря, следуя Аристотелевым принципам конкретизации, мы должны говорить о системе не как об абстрактной форме, а как о конкретной содержательной, или категориальной форме, и, соответственно, о деятельности, как о соразмерном с системой, формальном, или идеальном содержании (идеальном объекте). Вопрос о том, что такое форма, лишённая содержания, и содержание, лишённое формы, я опущу за неимением времени. Теперь, имея системные средства для схематического формально-категориального представления деятельности, мы можем приступить к конструированию её онтологической картины. Но сделаем мы это уже на следующей лекции. Благодарю за внимание. 20 октября 2008 года. | |