1. На прошлой лекцииВ прошлый раз в первой части лекции я пытался ввести понятие системо-деятельностного подхода или методологии, употребляя эти термины как синонимы. Основная идея была в том, что методология снимает философию и науку и что практическая целенаправленность является логической основой для переосмысления философии и науки. Я также утверждал, что методология, как тип мышления, есть особый вид философствования. Я определил философию как мышление о мышлении о мире. Таким образом в основе методологии, как и всякого философского мышления лежит рефлексия. И, как и всякое философское мышление, методология проходит несколько стадий рефлексивного становления:

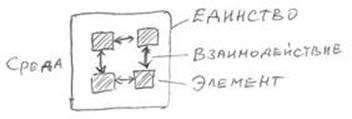

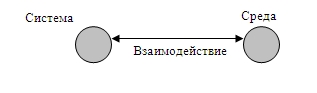

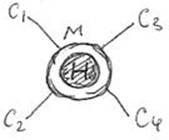

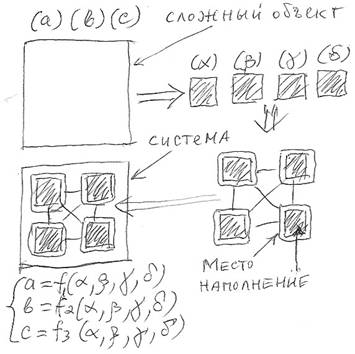

Потом я, ссылаясь на Георгия Петровича Щедровицкого, сформулировал суть научного метода, характеризуемого двухэтапным процессом нисхождения от эмпирически конкретного к логически абстрактному с последующим восхождением от логически абстрактного к логически конкретному, а также соответствующим этому процессу представлении объекта мысли как идеального объекта выраженного в схематической знаковой форме. Затем я определил подход как практически направленное, рефлексивно замкнутое на себя мышление, оснащённое универсализированным научным методом, то есть изъятым из рамок научно-теоретических предметов. Откуда следовало, что методологическое мышление, основанное на принципах, рефлексивно направлено, прежде всего, на себя, на свои прожективно ориентированные проблемы, задачи, средства, способы и организацию, а онтологическая картина есть временное наполнение функционального места объекта мысли, Во второй части я выразил идею, что в мире науки и философии есть и другие направления помимо методологии, что в этом мире, помимо нас, есть и другие мыслящие люди и нам надо установить с ними диалог и Я также высказал мысль, что общефилософский конфигуратор-онтологию построить невозможно, но мы можем создать конфигуратор-план или логический конфигуратор и создать всеобщую логику, которая будет регулировать переходы из модальности одного подхода в другой и таким образом будет достигнута интеграция философского мышления. И на этом я закончил. Есть ли вопросы или возражения по прошлой лекции? Н. Верховский: Я бы только хотел зафиксировать ещё одну вещь, по поводу которой у нас возникла небольшая дискуссия на прошлом семинаре — это по поводу нормативности деятельности. Вы утверждали, что всё обусловлено нормами, и нормы преодолеть нельзя. В. Дубровский: Моя формулировка была более жёсткой. На мой взгляд, Георгий Петрович формулировал принцип нормативности деятельности недостаточно жёстко, утверждая, что «всякая деятельность есть реализация норм». Я формулировал его иначе — деятельность задаётся нормами исключительно и исчерпывающе. И из этого основного и единственного принципа следуют все другие содержательно-онтологические положения, которые мы также часто называем принципами. И это действительно означает, что человек, как бы он не старался, за пределы норм вырваться не может. Н. Верховский: В свою очередь, я обещал найти у Георгия Петровича в тексте опровержение этому тезису. В. Дубровский: Понимаете, поскольку я почти тридцать лет не работал к кружке и взялся писать статью «Онтология деятельности Г. П. Щедровицкого», то перелопатил огромное количество материала. У Г. П. как в Библии — можно найти всё, что угодно. Я, например, содрогнулся, прочитав в одной из его маленьких книжечек по управлению, что рефлексия не только есть функция индивидуального, субъективного сознания, но также и подсознания. Для меня подсознание — это бессмыслица. Реплика: Ситуативно. Реплика: Он в Игре это написал. В. Дубровский: Во всяком случае, я оставляю за собой право излагать идеи ММК (а все идеи, включая и те которые я выражаю, согласно договору, принадлежат кружку) так как я их понимаю. Правда за моё понимание я несу личную ответственность, а не кружок. Это также даёт мне право не соглашаться с Георгием Петровичем или другими членами Семинара. 2. Понятие системы как пререквизит построения онтологической картины деятельностиПо логике систематического введения системо-деятельностного подхода я должен был бы сейчас начать строить онтологическую картину деятельности. Для этого я должен был бы представить деятельность как идеальное содержание в соответствующей категориальной форме. В своё время Георгий Петрович отметил («Кирпич», 1975 год), что традиционные естественно-научные категории «вещь», «свойство», «отношение», «процесс» не годятся для представления деятельности. Он иллюстрировал это с помощью парадоксов, которые возникают, когда эти категории применяются к деятельности. В качестве выхода, он предложил рассматривать деятельность в категориях «системы», сформулировав это как принцип — деятельность есть система. В соответствии с этим принципом, система и есть категориальная форма, которая, как выражался Г. П., «соразмерна» идее деятельности, или деятельностному содержанию. Поэтому, прежде чем приступить к построению онтологической картины деятельности, нам целесообразно рассмотреть понятие системы, а уж затем оформлять онтологическую картину деятельности с помощью системных категорий. Как многим из вас известно, в системно-структурной методологии существует два понятия системы — моноструктурная и полистуруктурная системы. В сегодняшней лекции мы рассмотрим только первое из этих понятий. 3. Логические трудности натуралистического понятия системыТо что я буду рассматривать в этом разделе подробно описано в моей статье Dubrovsky, V. J. Toward system principles: General system theory and the alternative approach. Systems Research and Behavioral Science, 21, 2004: Первой работой по системам следует считать «Трактат о системах» де Кондильяка, опубликованный в 1741 году. Очень недооценённым является рассмотрение понятия системы в «Критике чистого разума» (1781) Иммануила Канта. Как уже упоминалось в предыдущей лекции, Обычно под «системой» понимается некое единство (целое, целостность), образованное совокупностью частей (элементов, компонент), объединённых взаимоотношениями (связями, взаимодействиями). Натуралисты верят, что системы — это реальные природные объекты и именно эта трактовка, как мы увидим, приводит к целому ряду парадоксов.  С этой точки зрения особенно интересно понятие «единства». Ведь понятия целого, частей и их соединения или разложения употреблялись всегда. И новизна понятия системы и состояла в особой трактовке единства. Какова эта трактовка? Сторонники ОТС говорят, что «единство» это нечто эмерджентное. Цитирую von Bertalanffy: Von Bertalanffy объясняет это на следующих примерах. Объём газа может быть представлен как сумма составляющих его молекул; его температура может быть выражена как сумма движений последних. Однако уже в явлении изомерии в химии, мы сталкиваемся с ситуацией, в которой качественно различные вещества образуются за счёт того, что одинаковые наборы частей-радикалов связаны в различные конфигурации — различные молекулярные структуры. Хотя von Bertalanffy и полагал, что свойства единства могут быть выражены с помощью свойств элементов и их взаимоотношений, единство, порождённое частями и связями, является как не предсказуемым из знания частей и связей, так и не сводимым к ним. Понятие эмерджентного единства использовалось von Bertalanffy, с одной стороны, как основание несводимости социологических систем к психологическим, психологических к биологическим, биологических, скажем, к биохимическим или к физическим системам. А с другой стороны, эмерджентность позволяла выстраивать эти системы в некоторую «эволюционную» иерархию эмерджентности. Интересным примером здесь может служить довольно распространённый взгляд, что психика есть эмерджентное единство сложнейших взаимодействий нейронов головного мозга. Таким образом получается, что эмерджентно возникающему из элементов и структуры единству приписывается затем онтологический статус, независимый от элементов и структуры, то есть к ним не сводимого. 3.1. Парадоксы эмерджентностиПонятие эмерджентности, конечно, парадоксально. В эпистемологическом плане эта парадоксальность проявляется следующим образом. С одной стороны утверждается, что единство невозможно предсказать, зная части и из взаимоотношения, и его невозможно к ним свести. А с другой стороны, всякое исследование всегда начинается с задания именно единства, а уже на его основании выделяют части и соотношения. Оказывается, что всегда начинают с знания того, чего предсказать невозможно. Другими словами, предсказание невозможно, потому, что ему нет логического места — оно оказывается не нужным. В онтологическом плане парадокс эмерджентности проявляется в том, что эмерджентно возникшая из частей и их взаимоотношений, а затем не сводимая к ним, онтологема нового качества — Единства, в отличие от ребёнка, перестаёт существовать, если убрать «породившие» её части и взаимоотношения. 3.2. Парадокс среды системыДругим парадоксом, связанным с натуралистическим представлением системы как реального объекта, или вещи, является парадокс Среды системы. Онтологическая схема системы ( Реплика: Или в объемлющей системе. В. Дубровский: Так действительно говорят. Но это ведь есть незаконная смена объекта рассмотрения. Незаконность эта проявляется двояко. Поэтому я остановлюсь на представлении, что система находится внутри своей среды. И тогда естественно возникает следующий вопрос: а каковы взаимоотношения системы и её среды? И вам неизменно отвечают, что система взаимодействует со своей средой. Но что такое взаимодействие? По смыслу, взаимодействие есть такое взаимовлияние двух или более объектов, которое приводит к изменению этих объектов. Типичная онтологическая схема взаимодействия имеет два обозначающие объекты кружочка или точки и соединяющую их двунаправленную стрелку — связь взаимодействия (  На онтологической схеме взаимодействия взаимодействующие объекты должны находиться вне друг друга. Следовательно, с одной стороны, на онтологической схеме системы система находится внутри среды, а на схеме взаимодействия — вне среды. Получается, что понятие системы взаимодействующей со своей средой оказывается противоречивым — система одновременно находится и вне среды и внутри неё. В связи с парадоксом среды, вам наверное бросилось в глаза подобие понятий системы и организма. Парадокс среды применим к обоим понятиям. Радикальный бихевиорист B. F. Skinner очень хорошо чувствовал парадоксальность традиционных представлений о взаимодействии организма и среды. В своей концепции он избежал этот парадокс за счёт того, что рассматривал организм как точку, не имеющую никакой внутренней структуры — ни физиологической, ни информационной. Он характеризовал организм как локус репертуара поведения и, таким образом, его онтология была онтологией взаимодействия только. В его концепции оперантного рефлекса точка-организм взаимодействовала с точкой-средой. Это взаимодействие он описывал с помощью формулы силы в физике. Иногда его концепцию радикального бихевиоризма называют бихевиоральной физикой. Он обоснованно называл её бихевиоральной инженерией. Но мне важно здесь отметить, что парадокса среды он избежал, впрочем, как и психофизиологической проблемы. Одно время президентом общества International Society for System Sciences (ISSS) был известный биолог. Я в это время был председателем секции «Теории дуальности» этого общества. Но одной из конференций президент-биолог очень хотел сделать доклад на моей секции, не будучи заявлен в программе. Поскольку у меня в программе было заявлено два доклада, я уступил один ему. Это считается очень щедрым жестом. Но я попросил его отнестись к парадоксам эмерджентности и среды, сформулировав ему эти парадоксы за день до его доклада. В самом начале доклада он сказал: «Вот Виталий сформулировал мне В принципе, к парадоксам следует относиться положительно, так как они играют значительную эвристическую роль. Один из моих коллег, который преподаёт курс бизнес-стратегии в моём Clarkson University, считает, что парадоксы нужно производить в максимальном количестве, так как он разрабатывает методы принятия решений, базирующиеся на парадоксах. Разрешать же парадоксы он считает не обязательным. Последнее, конечно, неверно вообще, и особенно в науке. Парадоксы свидетельствуют о логической недоброкачественности понятий и, следовательно, решение парадоксов продвигает теорию, развивает понятия и углубляет наше понимание. Более того, не разрешив имеющиеся парадоксы, мы не сможем формулировать новые парадоксы на этом более высоком уровне понимания. 3.3. Парадокс делимости системыДругим парадоксом, связанным с натуралистическим пониманием систем, является «парадокс делимости»: если вы воспринимаете систему как вещь — субстанционально, то части могут делиться на части, а те, в свою очередь, на части и так далее до бесконечности. Связей становится всё больше, а части — всё меньшими. Оккультисты говорят, что по мере деления вещей, по мере углубления в материю, относительное расстояние между частями увеличивается. Так, расстояние между частицами в атоме относительно гораздо больше, чем расстояние между атомами в молекулах — вещества становится всё меньше, а пустоты всё больше и, в пределе, такого деления, мир превращается в ничто — мир есть ничто. 3.4. Парадокс представления системНо для данного обсуждения наиболее важным является парадокс представления. В одной из своих статей по исследованию систем Russell Ackoff (1960) отметил, что реальные системы могут исследоваться и как системы, а могут и как не системы. Если поведение системы рассматривают как результат взаимодействия частей, то её рассматривают как систему. Если же к частям не прибегают, то систему рассматривают как простой объект, то есть не как систему. Но если «реальные системы» как объекты исследования допускают обращение с собой как с системами, но также и как с не системами, то почему бы не предположить, что реально существуют не системы, а объекты, которые не являются ни системами ни не системами, но, в зависимости от целей исследования, мы либо используем системные методы и представляем реальные объекты как системы, либо используем несистемные методы и представляем объекты не как системы (Щедровицкий, 1964; Checkland, 2000). Это предположение снимает парадокс представления систем, меняя онтологический статус систем. Системы — это уже не реальные объекты, а соответствующие особые представления объектов, соответствующие системным методам работы с ними. Это предположение выводит нас к методологической точке зрения, к системной методологии. 4. Деятельностный подход к системам — первое понятие системы — моноструктураНо прежде чем переходить к системно-структурной методологии и понятию системы методологии, разрабатываемой в ММК, мне хотелось бы сделать два замечания. Первое — это то, что в системном движении есть множество других направлений, помимо общей теории систем. Наиболее интересные для нас это направление начатое Checkland, P. B. и называемое «нестрогая методология систем» (Soft System Methodology), и её продолжение называемое «критическое системное мышление» (Critical System Thinking), которое возглавляет Michel Jackson (Великобритания). Эти направления также как ММК придерживаются методологической позиции в отношении системам. Второе замечание состоит в том, что часто приходится наблюдать удивительно эффективное использование совершенно ублюдочных системных представлений людьми, которые являются экспертами в своей профессиональной области. Дело в том, что человек, обладающий большим опытом в своей исследовательской или практической области, использует эти ублюдочные представления в эвристической функции как дополнительный фактор, организующий мышление. При этом именно профессиональные знания и опыт предотвращают неправильные выводы, следующие из употребления этих неполноценных системных представлений. В методологии употребление таких представлений недопустимо, поскольку методолог по своей сути имеет дело с областями, в которых он не является экспертом, но должен помогать профессионалам. Методолог является экспертом в области мышления вообще, У меня ко всем вам один вопрос: устраивает ли вас уровень обсуждения. Может вы всё это уже знаете, В. Ванюшин: Вы можете сказать, какова цель этого экскурса. Каков его смысл? В. Дубровский: В этой лекции я пытаюсь систематически ввести понятие системы, как меня просили — исходя из того, что здесь сидят не только методологи. Поскольку большинство из нас воспитано в естественно-научной идеологии, то я, в дидактических целях начинаю с критики естественно-научного подхода к системам, демонстрируя парадоксальность натуралистического понятия системы. Затем я собираюсь противопоставить ему деятельностный подход и продемонстрировать, что деятельностное понятие системы свободно от этих парадоксов. В. Ванюшин: Допустим. А что Вам не нравится в статье В. Дубровский: До этого В. Ванюшин: А какая разница? Причём здесь естественно-научный? Система это есть всегда некоторая форма представления В. Дубровский: Немного знаком. Ну читал, даже проработал. Обсуждал с Георгием Петровичем. Позднее перевёл на английский язык и опубликовал в США. Докладывал её на международном съезде по системам. Если вы помните, в статье, вводя второе понятие системы, Г. П. ссылается на разработки, в которых я принимал участие. Насколько мне помнится, первый доклад по второму понятию системы на семинаре ММК сделал я. В. Ванюшин: Но тогда я бы попросил Вас, для меня это важно (я не знаю, как для других) — объяснить, чем Вас не устраивает то, что изложено в статье «Два понятия системы». В. Дубровский: Мне кажется, что Вы бы хотели, чтобы я ограничился кратким изложением содержания статьи «Два понятия системы», но мне это не интересно. В. Ванюшин: Может быть, я совсем отупел, но В. Дубровский: Могу ещё раз повторить. В этой лекции я пытаюсь систематически ввести для не методологов первое понятие системы на основании критики естественно-научного понятия системы. В следующей лекции я собираюсь ввести второе понятие системы, которое базируется на первом понятии системы. В. Ванюшин: Если я правильно понимаю, Вы используете её как упор, для того чтобы потом с него перейти на следующее понятие? В. Дубровский: Совершенно верно. В. Ванюшин: Потому что вот эта схема (взаимодействия) — просто глупость В. Дубровский: Я так не считаю. Онтологическая схема взаимодействия всегда была такой и только такой. Н. Верховский: Виталий Яковлевич, я бы организационному принципу, который мы ввели на прошлом занятии — вопросы на уточнение можно задавать по ходу, а обсуждение отложить на последний час занятия. В. Дубровский: Согласен. Простите, как Вас зовут? В. Ванюшин: Валерий Анатольевич. В. Дубровский: Похоже точка зрения Валерия Анатольевича на эту схему и моя расходятся. Поэтому я предлагаю участникам это отметить, а обсуждение отложить до семинарского часа в конце занятия. В. Ванюшин: Когда Вы говорите «система», (дальше неразборчиво) … В. Дубровский: Нет, наоборот — парадоксы как раз связаны с тем, что система понимается как реальный объект. Парадоксы эмерджентности, среды и делимости связаны с тем, что система представляется как реальный объект, как вещь. Я говорю, что если мы хотим… В. Ванюшин: Вы понимаете, что если Вы находитесь в деятельностном подходе, то когда Вы употребляете слово «система», то какую Вы осуществляете деятельность? Вы говорите: вот нечто — система. Или там В. Дубровский: Сейчас я ещё нахожусь вне деятельностного подхода. Пока я излагаю естественно-научную точку зрения. В. Ванюшин: А естественно-научная — это и есть исследовательская деятельность. В. Дубровский: Да. Но не это важно. Важно, что естественно-научное исследование — это деятельность познавательная. Исследование возможно В. Ванюшин: Но это же такая, извините меня, ерунда. (Смеётся) В. Дубровский: Каждый имеет право на личное мнение. 4.1. Системный анализ и первое понятие системы по Г. П. Щедровицкому4.1.1. Основная идея ССМ — система есть организованность мышленияИтак, чтобы избавиться от парадоксов, связанных с рассмотрением систем как реальных объектов, мы предположим, что система это не реальный объект, а действительный предмет системного мышления. Онтологическое представление системы как предмета определяется не природой «реальных систем», а системными методами и процедурами: 4.1.2. Три группы системных процедур и соответствующие системные категории (1975)Георгий Петрович выделил три группы системных процедур, связанных с этим типом схем, который называется «система». Первая группа — это разложение целого на части и противоположная, как всегда в категориальных случаях, процедура — соединение целого из частей. Этой группе процедур соответствуют такие категории как единство, элементы, или части, и связи, которые их соединяют. Вторая группа — это процедуры конфигурирования. Термин «конфигурирование» имеет множество значений, но в данном случае речь идёт об измерении характеристик целого и характеристик составляющих его частей и последующую обратную процедуру выведения характеристик целого из характеристик частей и их соотношений. Этой группе процедур соответствуют категории характеристика и соотношение. И наконец, третья группа системных процедур — это мысленное погружение предмета или структуры в структурное место элемента, определяемое набором сходящихся на этом элементе связей структуры, и обратная процедура извлечения предмета или структуры из структурного места элемента. Этой групп процедур соответствуют категории структурного места, наполнения и свойства — функции — характеристик наполнения, соответствующих связям места (  На этой схеме набор структурных связей С1 — С4, замкнутых на элементе, определяет место М этого элемента, которое, в данном случае, заполнено наполнением Н. Последнее должно обладать свойствами — функциями Вопрос: А сам человек — это что такое, который в этой должности находится? В. Дубровский: Если он обладает соответствующими квалификациями, он, как индивид, может служить наполнением должности. Но ваш вопрос имеет и более глубокий смысл, если его рассмотреть в контексте вопроса об онтологическом статусе системы, вообще, и статусе индивида-наполнения должностного места, в частности. Существует целый ряд логических возможностей для задания онтологического статуса системы, однако не все они равноценны. Например, натурализм придаёт системе статус реальности, но как мы убедились, это приводит к целому ряду парадоксов. Есть также возможность приписать системе статус теоретического представления реальных объектов в мышлении о мире. Для удобства назовём это мышление вслед за Кантом «рассудком». Но для этого, мы должны прежде убедиться, что системный метод принадлежит именно рассудочному уровню мышления. Наконец, мы можем рассматривать систему как принадлежащую мышлению о рассудочном мышлении, или, по Канту, «разуму». В последнем случае, мы должны ответить на вопрос, какое отношение система имеет к реальности. 4.1.3. Метод системного анализа (1988)Прежде чем обсуждать этот вопрос, я хотел бы отметить, что выделенные Вопрос: Вы стали говорить о процессах, сославшись на три. Я правильно Вас понял, что Вы остановились на разложении, синтезировании и конфигурировании? И этого Вам достаточно, или я В. Дубровский: Г. П. выделил именно три: разложение-соединение… Реплика: Синтезирование… В. Дубровский: Терминологию мы уточним позднее. Итак, три:

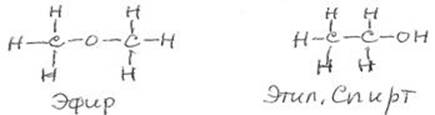

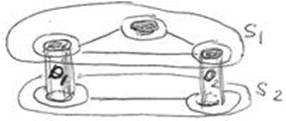

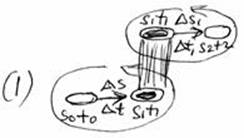

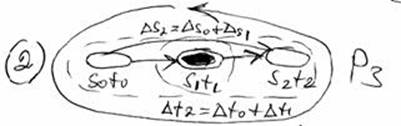

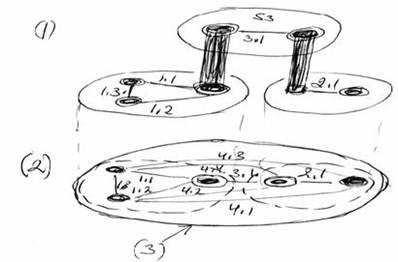

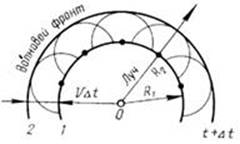

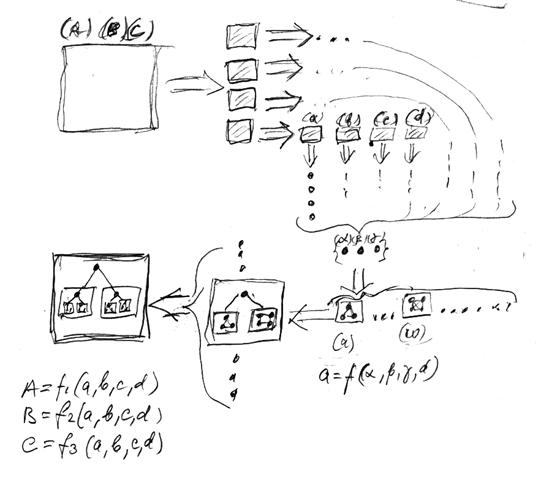

Насколько мне известно, других системных процедур он не описывал. Н. Верховский: И все они должны быть парными. А конфигурирование? В. Дубровский: Они все должны быть двунаправленными. В конфигурировании одна процедура — это измерение характеристик — характеристик единства, или целого, и характеристик частей. Противоположно направленной процедурой измерению является выведение характеристик целого из соотношений характеристик частей. Итак, четырёхэтапный метод, описываемый  Первая стадия — задание сложного объекта как целого с помощью его измеренных характеристик. Вторая — разложение, или, анализ целого на части, задаваемые с помощью их измеренных характеристик. Третья — соединение, или синтез, частей в структуру с помощью связей. Наконец, четвёртая — погружение структуры в целое за счёт выведения характеристик целого из соотношения характеристик частей. В ОРУ–2 он вводит ещё одну стадию между соединения частей и вложением структуры в целое — описание конфигурации связей, которую он называет структурой. Это означает, что на стадии синтеза, он соединяет части, используя отдельные связи. Теперь, он вводит дополнительную стадию, объединение отдельных связей в определённую конфигурацию — структуру. Эту пятую стадию, предложенную Г. П. я категорически отвергаю на следующих основаниях. Первое. Если за ранее описанным четырьмя стадиями стояли выделенные Г. П. три типа процедур, то предложенная пятая стадия с помощью них реализована быть не может, а никакой другой пары процедур введено не было. Если вы вводите новую стадию в метод, то извольте предъявить реализующие эту стадию процедуры. Второ. Вы не можете собрать структуру из частей поочерёдно, используя отдельные связи. Структурная химия (мы рассмотрим это позднее подробнее), на которую Г. П. всегда ссылался, вводя понятие связи, не оперировала отдельными связями, она оперировала всегда конфигурациями связей или структурами. Структуры сразу задают целостный набор мест для частей — элементов. В таком случае синтез выглядит как распределение выделенных в результате анализа элементов по структурным местам, за счёт погружения каждой части в качестве наполнения в соответствующее ей структурное место. Именно эту модификацию схемы Г. П. Наконец, третье, я объясняю эту аберрацию у Г. П. тем, что он своё понятие связи тянет ещё из логического анализа Вопрос: Поскольку Вы участвовали в этой работе, не могли бы объяснить, каким образом возникла у Георгия Петровича мысль насадить на деятельность систему, использовать систему в качестве формы для представления деятельности как объекта? Он перебирал разные варианты, или просто интуитивно на это вышел, или как? В. Дубровский: Чтобы уверенно и подробно ответить на Ваш вопрос, я должен был бы ещё раз просмотреть публикации Г. П. и семинарские обсуждения. Но я попробую по памяти восстановить некий псевдогенезис. На заре ММК под влиянием чтения К. Маркса Последующие совместные с Софьей Густавовной Якобсон исследования способов решения задач школьниками привели Г. П. к выводу, что деятельность есть не процесс, а структура (это противопоставление было превалирующим в социальных науках того времени). Это противопоставление было снято после введения второго понятия системы, явившегося результатом исследования деятельности проектирования. Оказалось, что деятельность есть полиструктура, то есть должна быть представлена и как процессуальная и как функциональная и как морфологическая структура и как организованность материала. Иными словами деятельность — есть система, согласно второму понятию системы. Н. Верховский: Будете ли Вы в дальнейшем рассматривать, почему, собственно, потребовался переход от моносистемы к полисистеме? В. Дубровский: Обязательно. Вопрос: У Берталанфи была интенция на объединение научных предметов в рамках системного подхода. Можно ли её приравнять к идее конфигурирования в логике? В. Дубровский: По интенции. Но это был особый конфигуратор. По Берталанфи, мир есть универсальная иерархическая системная организация, включающая физические, химические, биологические, психологические и социологические системы. Один уровень эмерджентно надстраивается над другим. Сорокин: А вот Вы сейчас рассматриваете новейшую историю системы, а вроде бы это слово употреблялось и раньше, в древнегреческой философии? В. Дубровский: Совершенно верно. Стоики были первыми, кто употребил термин «система», имея в виду порядок в космосе. Сорокин: Но при этом Вы здесь слово «порядок» не употребляете, да? В. Дубровский: Не употребляю. Сорокин: А по самой схеме вроде бы понятно, что в системе должна быть упорядоченность частей. То есть, там есть явные признаки упорядоченности. В. Дубровский: Конечно. Структура и задаёт упорядоченность частей в системе, так что мне нет необходимости в термине «порядок». Более того, стоит мне его употребить, то сразу возникнут ассоциации с натуралистическими теориями энтропии, информации, порядка и хаоса. И это нас только запутало бы. Понятие структуры полностью покрывает понятие системной упорядоченности. 5. Об онтологическом статусе системЕсли вы помните, я поставил вопрос об онтологическом статусе систем, предварительно отвергнув возможность статуса реальности. Вопрос, следовательно, о статусе системного мышления. На одной из лекций моего курса «System Analysis and Design» я попросил своих студентов сформулировать определение системы, Я попросил привести пример реальной системы. Один студент указал на компьютер на моём столе. Я заметил, что всё, что я вижу — это вещи, которые мы называем клавиатурой, мышкой, монитором, принтером, и прочим, и провода их соединяющие. На это студент ответил, что все эти вещи, соединённые вместе и образуют систему компьютера. Я возразил, что, если системы реальны, то согласно сформулированному ими определению системы, здесь должны быть элементы, связи и целостность, а их Студент ответил, что если я включу мой компьютер, то клавиатура, мышка и микрофон начнут функционировать как входные устройства, передающие сигналы на входе по кабелям к системной плате, которая как процессор будет перерабатывать их и результаты посылать на выходные устройства — монитор и принтер, и что все они — компоненты системы компьютера. Когда я сказал, что никаких входов, выходов, процессов переработки данных и даже электрических сигналов не вижу, то есть не вижу того, что вы называете компонентами вашей реальной системы, студент объяснил, что я не должен их видеть, я должен о них знать, поскольку всё это описано в электронике и компьютерной инженерии. Заметьте, студент признал, что системы не реальны, они не вещи, которые можно ощущать, воспринимать или непосредственно задействовать. Теперь он говорит, что системы — это то что мы знаем, а не ощущаем, они знания о реально существующем — знания о мире. Иными словами, системы не принадлежат реальному миру, они принадлежат мышлению о мире, то есть рассудку. Я всё же продолжал упорствовать, «не понимая» какое отношение входы, выходы, и перерабатывающее устройство имеют к системе компьютера с её целостностью, элементами и структурой. Студент ответил, что входы, выходы, перерабатывающее и запоминающее устройства как раз и являются элементами системы компьютера. Стоит мне отсоединить любой из этих элементов и компьютера не станет. Только все эти элементы, связанные в одно целое, образуют то, что мы называем «компьютерной системой». Обратите внимание, что если ранее образующие компьютер устройства-вещи характеризовались как компоненты компьютера через знание их функций в нём — входы, выходы, арифметическое устройство и так далее, то теперь сами эти функциональные составляющие характеризуются как элементы, целостность и связи, уже из следующей рефлексивной позиции. Теперь и входы и выходы и процессоры являются элементами, сам компьютер целостностью, или единством, а связи это то, что объединяет элементы в целое. Другими словами, сами системные понятия непосредственно принадлежат рефлексивному уровню мышления о мышлении о мире, то есть разуму. Как писал Кант, система задаёт единство разумной формы, которая придаёт единство многообразию рассудочных знаний о чувственности. Само понятие системы непосредственно к чувственности не применимо: Сорокин: У меня не вопрос, а ремарка. Вы с таким же успехом могли бы попросить привести пример того, что находится в этой комнате, что системой не является, и повторить всё те же рассуждения. В. Дубровский: С одной поправкой, учитывающей, что никаких реальных систем нет. Мы можем повторить всё те же рассуждения только по отношению к тому, что мы можем исхитриться представить как систему. Возьмём, например, кошку. Это система или нет? Мы можем сказать, что видим-то мы вещь — реальную кошку. Кошки, как известно состоят сердца, почек, нервов, мышц и так далее. Их мы тоже можем увидеть. Затем, мы можем выйти в рефлексивную позицию, сказав, что Но если кошка является чувственно единым целым, то, например, семья — это чувственно множественное целое? Мы видим женщину, мужчину и детей. Где система? Зная, что это семья, мы можем установить, что этот мужчина — муж этой женщины, а она — его жена, а дети — это их дети. Уже затем мы говорим, что семья является системой, её единство определено социальным учреждением — браком, муж, жена и дети её элементы, связанные взаимными чувствами и обязанностями. Эти примеры наводят на различение трёх уровней представлений. Первый — это мир деятельности, непосредственно задействованные в ней предметы и их организованности. Второй — это уровень мышления об деятельностях, предметах и организованностях, представленных в различного рода знаниевых конструкциях. Наконец, третий уровень — мышление о предыдущем мышлении, к которому и принадлежат системные методы и представления, задающие системную организацию знаний предыдущего уровня, которые, в свою очередь, регулируют реальные действия людей. 6. Понятие системы у Иммануила КантаКак я уже упоминал, в «Критике чистого разума» Кант рассматривал три уровня сознания или ума, называя их чувственностью, рассудком и разумом. При этом, согласно Канту, система есть концепция разума и как таковая непосредственно к чувственным объектам не применима, а может применяться только через посредство рассудочных понятий. При таком применении система выступает только как форма организации рассудочных понятий, и, следовательно, не может приписываться чувственным объектам. Поэтому система не может быть получена в результате анализа эмпирических наблюдений сложных объектов, их частей и взаимоотношений. Наоборот, системные принципы разума a priori определяют строение теоретических моделей как систем (схем), которые затем могут соотноситься с эмпирическими объектами. Здесь целесообразно привести Кантово определение системы: Таким образом, наша точка зрения подобна Кантовой, с поправкой на различие в подходах. Для нас система есть целесообразная (в отношении исследования, проектирования, управления, и тому подобного) схематическая форма представления идеальных объектов — деятельности, вовлечённых в неё предметов и их организованностей. Иными словами, мы определяем онтологический статус системы как систему принципов, методов и представлений, принадлежащих уровню мышления о мышлении о деятельности. И именно в этом смысле, следует понимать формулу 7. Метод системного анализа в диалоге Платона «Кратил»Я теперь попробую подойти к методу системного анализа не с точки зрения операций, которые описал Георгий Петрович, Подвигло меня на проработку этого диалога замечание одного из комментаторов, в котором он выражает недоумение, по поводу следующих слов Сократа: Во-первых, там есть элементы учения о деятельности, но главное, положение о её объективности. Вопрос: А почему В. Дубровский: На самом деле историки философии и лингвисты увидели там многое, но метод системного анализа, Вопрос: То есть, они метода не вычленили? В. Дубровский: Насколько мне известно, нет. Думаю, что если бы Н. Верховский: Простите. А этот платоновский метод, он вот там, в «Кратиле»? В. Дубровский: Как всегда, и нет и да. Я, естественно, буду обсуждать свою реконструкцию метода Платона, но именно метода Платона. Как я уже отметил, Платон в основном использовал термины непосредственно относящиеся к речи, выражениям, именам и их составляющим. Следовало осуществить «перевод» этого метода, представив его в общесистемных терминах. Это было не трудно, так как Платон рефлексивно обсуждал свои шаги, хотя 7.1. Этап 1. Задание сложного объекта как единства через его функцию, и соответствующую этой функции характеристикуПлатон рассматривает речь и составляющие её выражения и слова, или, имена, как орудия обучения, распознавания сущностей и как средство коммуникации. Речь может быть истинной или ложной. Как эффективное орудие речь должна быть истинной. Другими словами, Платон начинает свой анализ с того, что задаёт речь как сложный объект, или Единство через её функции, как особого орудия и его основную функциональную характеристику — истинность. Именно относительно этой функциональной характеристики должен проводится весь системный анализ. При этом, я хотел бы подчеркнуть тот факт, что Платон задаёт Единство сложного объекта не просто через 7.2. Этап 2 — Пошаговое разложение единства на единицыПлатон полагает, что истинная речь, должна состоять из истинных частей — в истинной речи все выражения и составляющие их слова должны быть истинны. Следовательно, говорит Платон, чтобы установить истинность некоторой речи необходимо установить истинность всех её частей, вплоть до мельчайших. Для этого следует разделить речь на части — отдельные выражения, а выражения — на слова. Рассмотрев этимологию многочисленных слов, Платон отмечает, что многие слова состоят из других слов, являясь сжатыми предложениями. (Примеры русских имён: Богдан — данный Богом, Людмила — людям милая, Иван (Иоанн) — Бог славен, Елизавета — Богом я клянусь и фамилия Допуповодостоященский). Чтобы установить истинность сложных слов, их следует как выражения разложить на составляющие и так далее, пока эти составляющие не будут уже простыми словами, то есть далее на другие слова неразложимыми: Таки образом, второй этап системного анализа по Платону, состоит не просто в разложении Единства на части, Я думаю, что мы вправе отметить, что в результате пошагового сведения, мы получаем иерархическую организацию Единства, основанной на отношении объемлемости, или включения — В результате разложения сведения речи к простым единицам — именам, Сократ и его собеседники оказываются в некотором тупике. Действительно, чтобы убедиться в истинности речи, они разлагали её на составляющие, чтобы выяснить истинность этих составляющих, они разлагали их, и таким путём дошли до простых единиц. Следовательно, для выяснения истинности последних разложение на части уже не работает. 7.3. Единицы и ЭлементыДавно известное в ММК различение двух типов частей — Единиц и Элементов, впервые было введено Платоном в «Кратиле». Правда, Платон термина «единица» не употреблял, В этом пункте Г. П. ссылался на Менделеева, который делал ещё одно различение — различение между элементами и простыми телами. Это различение состоит в следующем. Простые тела это «чистые» вещества, то есть вещества состоящие из одного типа атомов (например, водород и кислород) и существующие в молекулярной форме (например Н 7.4. Этап 3 — Конструирование простых единиц из элементовТретий этап — конструирование структурных единиц из элементов включает несколько стадий. Стадия 3.1. Переход от функции сложного объекта к действию её осуществляющемуУчитывая различение Единиц и Элементов, мы можем теперь уточнить формулировку второго этапа системного анализа как пошаговое разложение Единства именно на Единицы вплоть до простых Единиц. Это разложение включает сведение характеристик Единства к характеристикам простых Единиц, благо они как единицы, по определению, обладают тем же качеством, как и Единство. А именно, по Платону, как некоторая речь в целом, так и всё её единицы, включая простые слова, являются орудиями обучения и распознавания сущностей и, как таковые, должны быть истинными. Поскольку, по предположению, у истинной речи все составляющие должны быть истинными, то её истинность, в конечном счёте, сводится к истинности простых слов. И в этом пункте мы покинули Платона, вводя различение на Единицы и Элементы. В Здесь следует напомнить, что основная проблема диалога состояла в выяснении того, должна ли речь и имена соответствовать природе обозначаемых сущностей (мнение Гераклита и Парменида), или, обозначение данной сущности данным словом устанавливается по соглашению (мнение Протагора). Рассматривая этимологию многих сложных имён, Платон приходит к положению, что имена должны соответствовать природе обозначаемых сущностей, или, как он говорит, должны выражать обозначаемые ими сущности. Таким образом, функция речи и слов как орудий обучения и распознавания сущностей была сведена к их действию — выражению сущности, а их истинность — к правильности выражения. Иными словами, истинность простых слов может быть установлена как правильность выражения ими сущности обозначаемых предметов. При этом способ установления правильности простого («первого») имени должен быть иным, нежели разложение его, как сложного («позднейшего») на более простые единицы: Вопрос: Вот когда мы в анализе доходим до простейшего имени, вот в этот момент, не бессмысленно ли ставить вопрос о дальнейшем анализе? Если да, тогда следующий шаг — какой? Вот о нём я В. Дубровский: Видите ли я, вслед за Платоном, специально драматизирую, затягивая ответ. Вот мы устанавливали истину речи деля её на единицы и дошли до простых слов, которые мы дальше разложить на единицы не можем — ведь они простые, то есть неразложимые. Как же установить их правильность, то есть как убедиться что они выражают сущность. обозначаемой ими вещи. Простые слова должны быть правильными, чтобы речь была правильной. Мы как бы зашли в тупик. Платон обращается к одному из своих собеседников Гермогену: Стадия 3.2. Разложение простых единиц на элементыИ под стать этой драматической, казалось бы, безвыходной ситуации, Платон находит столь же драматический выход — простые слова, которые выражают сущность предметов и которые уже не могут быть разложены далее на слова, он предлагает разлагать на звуки, или буквы (древние не различали букв и звуков), которые, по его предположению, подражают качествам предметов. Он, таким образом, сводит выражение сущности словами к подражанию её звуками составляющими слово: Системный смысл этого шага состоит в следующем: простые единицы далее на единицы неразложимые, разложить на элементы, то есть такие части, которые, по определению, качественно отличаются от простых Единиц (и Единства), и, тем самым, свести действия простых единиц к действиям элементов. Стадия 3.3. Каталогизация элементов и их действийНа следующей центральной стадии, этого центрального этапа системного анализа, Платон предлагает создать каталог звуков с их подражательными действиями: На общесистемном языке это означает создание каталога элементов и действий, которые они способны осуществлять. Платон предлагает сделать это в три шага. На первом шаге должна быть произведена классификация звуков и их группировка по типам: На втором шаге следует произвести классификацию сущностей (с помощью философа-диалектика) и классификацию наиболее соответствующих им простых слов или их сочетаний: Наконец, на третьем шаге следует «примерять» звуки к сущностям, выраженным простыми словами, чтобы установить каким качествам эти звуки подражают: Вы можете легко возразить против такой этимологии и привести кучу контрпримеров. Но Но главное — это то, что анализ сложных и многообразных объектов (речи и её составляющих) сведён к анализу небольшого числа минимально сложных элементов (звуков) и их свойств-действий, представленных в каталожной форме, в широком смысле подобной Таблице Менделеева — то, к чему мы стремимся при анализе всякой системы. Реплика: Мне представляется, что ни язык, ни речь такими системами не являются. Похожими на менделеевскую. В. Дубровский: Конечно. Обычно, мы говорим о парадигматике, синтагматике и так далее. Но дело в том, что я сейчас излагаю Платона. А он не говорил о парадигмах и синтагмах. Он речь и язык не различал и использовал эти два слова как синонимы. Обратите внимание, целью системного анализа является решение проблемы сложности. Что такое сложность? Это лишённость простоты. А что такое простота? Это то, с чем иметь дело легко, понятно, и без затруднений. И русское «сложность» и английское «complex» означают «сложенность». Испокон веку, если у нас есть сложная задача, мы разбиваем её на более простые подзадачи, решаем сначала подзадачи, а затем на основании этих решений приходим к решению исходной сложной задачи. В чём же состоит суть системного анализа как метода борьбы со сложностью? Есть и другие методы. Например, как известно, мы умеем мыслить только линейно и, если задача не линейна, мы сталкиваемся со сложностью. Как мы справляемся с этой сложностью? С помощью линеаризации, правда? Стандартный математический приём. Мы сводим нелинейную задачу к линейной, то есть к тому с чем мы можем иметь дело — с аддитивностью. В «Кратиле» Платон демонстрирует нам как следует решать проблему сложности именно с помощью системного анализа. Во-первых, он минимизирует сложность проблемы, разлагая сложное целое — Единство и его функции, на всё более мелкие части — Единицы и их функции, пока не достигает уровня простых единиц — этих минимально сложных частей сложного целого. Во-вторых, в условиях этой минимальной сложности, но тем не менее ещё сложности, он делает следующий шаг — по возможности максимизирует простоту, сводя простые единицы и их действия к элементам и их действиям. Чего же он этим шагом достигает? Он радикально уменьшает разнообразие объектов, с которыми он должен иметь дело. Смотрите простых слов — тьма, букв — мало (26 в английском, 32 в русском). Химических веществ — тьма, химических элементов — мало (около сотни). И вообще, единиц — тьма, элементов — мало. Вот это очень важный момент — элементов мало. Огромное многообразие единиц и их действий сводится к комбинации сравнительно незначительного числа элементов и их действий. Огромное многообразие речей, предложений и слов сводится к комбинации незначительного числа букв, или звуков, которые умещаются в небольшой список. Огромное многообразие химических веществ сводится к сравнительно небольшому числу элементов, умещающихся в периодическую таблицу. Стадия 3.4. Реконструкция простых единиц и из элементовВот как Платон характеризует следующую стадию — реконструкцию простых единиц-слов из элементов-звуков: Вопрос: Подражает и моделирует — это похоже? В. Дубровский: Это совсем к этому не относится. Звук просто подражает. Например, «р» — подражает движению. Вот это была его основная идея. Вопрос: А он мастера имён имеет в виду абстрактно? В. Дубровский: Конечно. Он говорит о том, как бы мы как мастера-законодатели имён их создавали, и тут же поправляется: Реплика: Платон простые слова разложил на элементы, то есть вот эти звуки — это как бы элементы. В. Дубровский: Да. Звуки у Платона — элементы. Реплика: Потом как бы пронормировал… В. Дубровский: Да. Он говорит, что звуки подражают сущностным характеристикам. А уже слова — единицы, выражающие предметы, собираются из этих звуков. Но поскольку он мастер имён, по Платону, ещё же и законодатель имён, или, как мы бы сказали «нормировщик», то создавая слова, он одновременно и нормирует. Реплика: То есть до элементов, до разложения на элементы тоже были единицы. В. Дубровский: Как результат пошагового разложения речи на составляющие. Реплика: Была единица, потом разложили на элементы. В. Дубровский: Да. Но затем, уже обратным ходом, он реконструирует единицы из элементов. Вопрос: А если слова выражают, а вроде как предшествующие им звуки подражают, получается, звуки подражают В. Дубровский: Это очень хороший вопрос. В анализе слова предшествуют звукам. Но мы не знаем как установить истинность простых слов, то есть правильно ли они выражают предметы. Платон разлагает их на звуки, которые, по его предположению, подражают сущностным характеристикам предметов. Он создаёт каталог звуков, который в отличие от просто алфавита, содержит список звуков вместе с сущностными характеристиками, или качествами, которым каждый звук подражает. Теперь Платон, имея простые слова, может проверить действительно ли предметы, которые слова выражают, имеют те качества, которым входящие в эти слова звуки подражают. Вопрос: Почему не может быть подражён предмет? Почему сущностные характеристики, отдельные от предмета, могут быть тем, чему подражают звуки? Реплика: Подражать звуки могут только отдельным качествам. Реплика: Почему не предмету как целому? В. Дубровский: Ведь звуков мало, а предметов тьма. Платон, на основании сравнения выражения предметов словами, состоящими из звуков, с картинами художников, состоящих их красок и линий, предполагает, что слова выражают предметы, благодаря тому, что звуки из которых они состоят, подражают качествам этих предметов. Сейчас нам всё это кажется смешным, но нам важен сам метод анализа то есть сведение слов-единиц и их действий к звукам-элементам и их действиям, анализ свойств-действий этих немногих элементов и их каталогизация и выведение действий единиц из сочетания действий элементов. Реплика: Знаменитая дилемма: язык и мышление. Платон говорит про мышление без языка. Фактически, то есть я сегодняшними глазами смотрю: он говорит о мышлении, но без языка. В. Дубровский: Я с этим не могу согласиться. У Платона это просто неразделённо. В «Кратиле» Платоном впервые ставится проблема об отношении мысли и речи. При этом, естественно, он мышление и речь не различал. Оно появилось у Фердинанда Соссюра только в начале XX века. Реплика: Конечно. Собирая из звуков, подражающих качествам вещей, слова выражающие вещи, Платон специально обсуждает отличие слов от самих вещей, этими словами выражаемых. Сравнивая с картиной художника, он говорит, что имя не является точной копией вещи, то есть ещё одним экземпляром вещи, но есть её звуковой портрет, по которому мы распознаём, о чём идёт речь: Стадия 3.5. Выведение действий единиц из действий элементовВернувшись к эмпирическим наблюдениям имён, Платон отмечает, Таким образом, Платон, на уровне простых единиц и элементов, решает исходную сложную проблему диалога — соответствует ли речь и слова природе вещей, как это утверждали Гераклит и Парменид, или это соответствие осуществляется посредством договора, как это полагал Протагор. Платон решает эту проблему, конфигурируя эти точки зрения — истинность имён определяется прежде всего их, пусть не всегда совершенным, подобием природе вещей, а отклонения от этой природы компенсируются договором, позволяя словам выполнять свои функции: Последняя выдержка особенно важна, поскольку она указывает на то, каким образом действие слов — выражение предметов относится к функциям слова как орудия — обучению и распознаванию предметов. Он помещает слова в контекст общения, в котором употребление слов, выражающих предметы, является сообщением или коммуникацией. Этап 4 — Пошаговая реконструкция Единства из элементовРазобрав каким образом строятся простые единицы-слова из звуков-элементов, и как они выполняют функции орудия за счёт коммуникации, Платон предлагает, построение целого из элементов путём обратным разложению, а именно, пошаговое соединение элементов в простые единицы, простых единиц в сложные, пока не будет получено исходное Единство: Этап 5 — Пошаговое выведение характеристик Единства из соотношений характеристик единицНапомню, что речь как исходное Единство характеризовалась Платоном через её функции, как орудия обучения и распознавания предметов. При этом сами эти функции могли иметь два значения — истины и лжи. Полагая, что все составляющие истинной речи должны быть истинными, он истинность речи свёл к истинности простых слов, состоящих из звуков, или букв. Теперь реконструируя речь из элементов, он выводит её истинность из звуковых характеристик простых слов. Если они верны, то верна и целая речь. Верно и обратное: Таким образом, можно сказать, что речь выполняет свою функцию орудия обучения и распознавания предметов, благодаря коммуникации правильных слов и других составляющих речи. Пожалуйста, вопросы. Вопрос: Ваше предположение, почему это единственный случай такого системного анализа у самого Платона — раз он один раз этим воспользовался, почему он ещё раз им не воспользовался? В. Дубровский: Может и воспользовался. Это хорошо бы проверить. В мою задачу это не входило. Возвращаясь к схеме системного анализа Георгия Петровича Щедровицкого, я хотел бы отметить, что у него этапов, пошагового разложения Единства на Единицы и обратной реконструкции Единства из Единиц, основанных на различении единиц и элементов, не было. Г. П. обсуждал это различение много раз (я первый раз услышал о нём от Г. П.), но Вопрос: Вы можете ещё в сжатой форме повторить, что есть у Платона и не представлено на схеме у Георгия Петровича? В. Дубровский: Отвечая, я воспользуюсь точностью вопроса, то есть ни то, чего не было у Георгия Петровича, а то что не представлено в его схеме системного анализа. Вопрос: Пропуская разложение на единицы? В. Дубровский: Совершенно верно. Поскольку Г. П. придавал большое значение различению единиц и элементов, я думаю, что если бы я обратил его внимание на это упущение, он бы предложил мне дорисовать эти этапы на его схеме. Вопрос: А этот системный анализ с использованием категории моносистемы? В. Дубровский: Да, это все о чём я говорю на этой лекции имеет отношение только к первому понятию системы — моноструктуре. 8. Системное понятие структурыЯ уже отметил выше, что ни у Платона, ни у древних вообще, понятий структуры и связи не было. В «Кратиле» простые единицы воссоздаются последовательностью звуков или слогов, а более крупные единицы создаются из них по правилам грамматики и риторики. Насколько мне известно, понятие связи впервые было введено Кантом в «Критике чистого разума» (1781 год). Кант полагал, что связи привносятся мышлением в представление сложного объекта с целью синтеза, то есть воссоздания единства из частей. Однако в науку понятия связи и структуры вошли через структурную химию. В 1825 году химики Вёллер и Либих открыли явление изомерии, состоящее в том, что молекулы веществ, различающихся по своим химическим свойствам, имели одинаковый атомный состав. Например, два различных вещества — эфир и этиловый спирт представлялись одной и той же химической формулой — C₂H₆O. Ряд химиков (и среди них Бутлеров, 1861) предложили теорию, согласно которой химические свойства вещества определяются строением, или структурой его молекул — как природой и количеством атомов, так и способом их соединения — конфигурацией связей. Структурные формулы в химии связаны с именем Бутлерова потому, что его нотация с изображением связей чёрточками оказалась самой с простой и удобной. Структурные формулы Эфира и Этилового спирта изображены на  Эфир и Этиловый спирт имеют одну и ту же формулу C₂H₆O, молекулы обоих веществ состоят из двух атомов углерода, шести атомов водорода и одного атома кислорода, но в силу того, что структуры их молекул различны, они имеют совершенно различные свойства. Если вы помните, обсуждая схему метода системного анализа, я возражал против введения Георгием Петровичем пятой стадии — объединения отдельных связей в определённую конфигурацию — структуру. Напомню вам свои возражения. Первое — это то, что эта стадия не имеет под собой процедурного обеспечения, то есть ни одна из трёх описанных Г. П. групп системных процедур — разложения-соединения, конфигурирования и извлечения из структурного места — погружения-извлечения, ни их сочетание не обеспечивает объединения связей в конфигурацию. Второе — если вы посмотрите на структурные формулы на Конфигурации связей достаточно, чтобы объяснить явление изомерии, когда речь идёт о молекулах с одинаковым атомным составом. Но конфигурации связей отнюдь не достаточно, чтобы исчерпывающе представить химическую молекулу некоторого вещества. Ведь одинаковые конфигурации с различными атомными составами будут представлять различные вещества. А это означает, что структурная формула, представляющая структуру вещества, помимо схемы конфигурации связей должна включать также и атомы, объединённые этой конфигурацией. Молекулярная структура вещества — это конфигурация связей вместе с объединяемыми ей атомами. Например, в органической химии часто имеют дело с одинаковыми конфигурациями, но с незначительно отличающимся атомным составом, скажем вместо атома водорода, стоит хлор, имеющий ту же валентность. Или при одной и той же конфигурации и одинаковом атомном составе, атомы разных веществ распределены в одинаковых конфигурациях Другими словами, структура — это определённый набор элементов, распределённых определённым образом среди мест определённой конфигурации связей. Ни элементы, ни связи не обладают в системном мышлении самостоятельным онтологическим статусом. Таким статусом обладает только структура, а элементы и связи — лишь моменты понятия структуры. Понятие структуры снимает понятия элемента и связи — вне структуры нет ни элементов ни связей. Структура есть системная форма объединения частей в целое. Вспомним Аристотелев пример формы пальца. Палец не обладает формой — он лишь часть тела, обладающего формой. Отделённый от тела палец, как материальный кусок тела — обладает Даже бинарные структуры, то есть структуры, состоящие из двух элементов, такие как, например, рефлекс, не являются исключениями — связь То, что Георгий Петрович мыслил связь как самостоятельное понятие, на мой взгляд, объясняется историей ММК. Это понятие может быть прослежено до времени логического анализа понятий связи и отношения, проделанном Зиновьевым в ранние годы ММК. По самой задаче, он должен был рассматривать связь как отдельное понятие, которое он противопоставлял отношению. Таким образом пятая стадия, упомянутая Георгием Петровичем, в методе системного анализа не только операционально не обеспечена, на Вопрос: Речь идёт о функциональной структуре, да? В. Дубровский: Нет. Функциональная структура относится ко второму понятию системы. Реплика: Ну, забегая вперёд. В. Дубровский: Ну, если уж забегая вперёд, то речь идёт о любой из четырёх типов структур, включая функциональную. Например, если вы имеете дело с процессуальной структурой акта деятельности, то ваша структура есть четырёх-уровневая и Здесь следует сделать два важных замечания. Первое — это то, что естественники рассматривали связи как обозначение неких реалий. 9. Замечание о структурных единицах сложных объектовПлатон полагает, что всякое совершенное, простое слово, правильно выражающее предмет, состоит из звуков правильно подражающих качествам этого предмета. Такое слово является идеальным. Платон говорит не о конкретных словах, После введения понятия структуры, мы уже требуем построения не просто идеальной элементарной единицы, то есть единицы с указанием её возможного элементарного состава, а именно принципиальной структурной единицы, которая является архетипическим структурным представлением идеального объекта. Например, структурной единицей химии является молекула как соединение атомов, представленное структурной схемой. Другими популярными примерами таких структурных единиц могут служить состояние перехода Аристотеля, как единица движения, рефлекс как единица взаимодействия организма и среды, автомат (машина с входами, выходами, внутренними состояниями и передаточной функцией), как единица преобразования информации, и схема обратной связи, как единица автоматического контроля. В исследовании или проектировании структурные единицы используются в функции онтологических картин. Поэтому создание структурной единицы, имеет принципиальное значение для научной дисциплины. Примером может служить силлогизм Аристотеля, о котором он сказал, что «если бы мы ничего кроме этого не сделали, то этого уже было бы достаточно». В науке переход от одной структурной единицы к другой означает смену парадигмы. Приведу пример из недавней истории информационно-управляющих систем. Первым поколением систем были так называемые трансакционные системы (Transaction Management Information Systems), состоящие из входов, выходов, базы данных, и из блоков преобразования данных и контроля, объединённых обратной связью. Разработка такой системы занимала Затем появились так называемые генераторы — системы заранее заготовленных пакетов программ, которые требовали только подгонки (tailoring) к конкретным рабочим требованиям. Это привело к смене парадигмы — переходу к разработке систем поддержки решений (Decision Support Systems), которые теперь состояли из трёх типов подсистем-генераторов — управления интерфейсом (например, Windows), управления базами данных (например, Access) и управления модельной базой (например, Excel). Длительная разработка системы (System Analysis and Design) превратилась в быстрое итеративное проектирование (Iterative Design) или прототипирование (Prototyping), суть которого состояла в быстром (иногда минут за 20) построении небольших фрагментов систем с немедленной передачей их пользователям. Единство системы обеспечивалось за счёт стандартизации и передаточных систем, а доводка за счёт частых модификаций, подчас осуществляемых в присутствии пользователей и совместно с ними. Эти постоянные модификации осуществлялись, пока система не устаревала морально (и практика и генераторы ведь тоже менялись) и заменялась новой. Затем появились и другие парадигмы — экспертные системы (те же системы поддержки решений, но с блоком управления знаниями, вместо управления моделями), системы поддержки высшего управленческого персонала (Executive Support Systems) — те же системы поддержки решений, но с блоком управления коммуникацией, вместо управления моделями. А затем наступила эра Интернета и организации перешли к новой парадигме — Интранета (Intranet), или внутриорганизационного Интернета, системы которого разрабатываются с помощью интегральных генераторов, типа Структурные единицы используются во всех областях человеческого мышления и их создание чрезвычайно сложно. Их создателей часто называют гениями. Например, гениальный сказочник Андерсен создал новую сказочную схему в «Гадком утенке». А гениальный Эзоп схему «Лиса и виноград» и другие. Новая идея басни или сказки под стать новой структурной единице в науке или проектной идее. Поэтому, когда мы говорим о системном анализе в этом смысле, мы не говорим об анализе единичного сложного объекта, мы говорим о создании идеального объекта. Второй смысл системного анализа — это как раз анализ сложного объекта в конкретной эмпирической ситуации. В таком анализе мы применяем уже имеющиеся структурные единицы, из которых и строим системные модели эмпирических объектов. Истинность таких моделей в науке проверяется с помощью эксперимента — эмпирической ситуации, организованной так, чтобы, с точностью до измерений, она вела себя как идеальный объект. В проектировании модели конкретных объектов — проекты, основываются на идеальных проектах — абстрактных прототипах (таких как схемы обратной связи, системы поддержки решений, и тому подобные). Их истинность устанавливается путём реализации проектов. Построение системных моделей, а также необходимость переосмысления двух последних этапов системного анализа в связи с введением понятия структуры, требует рассмотрения принципов и способов синтеза, или конструирования структур сложных объектов из структурных единиц. 10. Способы синтеза структурных единиц10.1. Понятие параллельных структурДля рассмотрения конструирования структур сложных объектов из структурных единиц нам следует ввести понятие параллельных (в лекциях они назывались ортогональными) структур (  Если один и тот же объект служит наполнением элементов разных структур (то есть структур, не имеющих общих связей), то такие структуры мы будем называть параллельными. Например, Марья Ивановна — президент большой корпорации. Она же мать-одиночка. Её связь с дочкой в структуре её семьи не имеет никакого отношения к структуре управляемой ей корпорации. Но сам этот факт важен, потому, что если дочь заболела, а Марья Ивановна взяла день за свой счёт, то можно сказать, что параллельные структуры корпорации и семьи влияют друг на друга через Марью Ивановну являющуюся общим наполнением элементов этих структур. Другой пример, начальник цеха является членом цеховой футбольной команды, капитаном которой является рабочий этого цеха. Начинается взаимодействие этих двух структур, но общих связей нет, только общие предметы-наполнения их элементов — рабочий цеха, который также и капитан команды, и начальник цеха, который одновременно и член команды. Вопрос: Я правильно понимаю, что здесь O2, например, может и не быть, и это всё равно будут параллельные структуры? В. Дубровский: Да. Если мы, например, уберём одно из общих наполнений, то поскольку другое останется, эти структуры всё равно будут параллельны. Более того, если бы все три наполнения были общими, но общих связей не было бы, то, по определению, они являлись бы параллельными. Существует множество разных способов синтеза, или соединения, структур и все они основаны на понятии параллельных структур. 10.2. Отождествление наполнений элементов структурных единицПервым способом синтеза структурных единиц является объединение их за счёт отождествления наполнений элементов двух единиц. Рассмотрим это на примере аристотелевой структурной единицы движения — единицы перехода. Единица перехода включала структуру, состоящую из начального и конечного состояния и связи перехода между ними. Наполнением мест этой структуры являлись состояния движущегося предмета, характеризуемые двумя параметрами — длиной пройденного пути и моментом времени — s0, t0 и s1 t1, соответственно. Состояния объединялись связью перехода из начального состояния в конечное. Целостность единицы движения или то, что Аристотель называл «состоянием движения» характеризовалась приращением длины пути и временной длительностью перехода, определяемой разницей моментов времени начального и конечного состояний — Δs = s1 — s0;Δt = t1 — t0. Соединение единиц движения осуществляется в три шага. На первом шаге мы отождествляем наполнение конечного состояния одной единицы с наполнением начального состояния второй единицы. Делаем мы это на основании совпадения параметров пройденного пути и момента времени (  На втором шаге мы сплющиваем эти параллельные структуры за счёт введения новой связи перехода — перехода от исходного состояния первой единицы в конечное состояние второй единицы (  На третьем шаге мы вкладываем сплющенную структуру в объемлющую целостность, выводя её характеристики приращения пути и временной длительности из характеристик составляющие единиц: Δs2 = Δs0 + Δs1; Δt2 = Δt0 + Δt1. Реплика: Мы что две параллельных структуры сплюснули за счёт того, что вводим новые связи? А эти связи мы откуда берём? В. Дубровский: Мы их вводим с целью сплющивания. Помните, я цитировал Канта, где он говорит, что связи вводятся рассудком. Реплика: То есть… моделируем, в отдельные блоки собираем. В. Дубровский: Мы ничего не моделируем, мы ради сплющивания связываем первое состояние с третьим в силу транзитивности перехода. Реплика: Эти связи берутся от вот этих двух параллельных структур? В. Дубровский: Нет. В параллельных структурах третьей связи не было. Это мы вводим её. Вопрос: А как мы её определяем? В. Дубровский: Смотрите, с помощью отождествления наполнений элементов разных единиц перехода, мы получили две параллельных структуры. Теперь нам надо их интегрировать в новую объемлющую единицу того же качества — единицу перехода (ведь единицы, по определению, обладают качеством целого). Были две единички перехода — надо их объединить в один большой переход, то есть два состояния исходное и конечное, связанные связью перехода. Вот эту связь мы и вводим, но теперь уже соединяя исходное состояние первой единицы с конечным состоянием второй. Единицы перестали быть параллельными, так как эта новая связь превратила их в одну сплющенную структуру. Затем погружаем эту сплющенную структуру в объемлющую единицу, выводя её параметры из соотношений параметров исходных единиц. Вопрос: Можно это рассмотреть на материале Марьи Ивановны? В. Дубровский: Думаю, что нет. На уровне Марьи Ивановны мы рассмотрим второй способ объединения единиц. Обобщённо объединение двух единиц можно представить следующей трёх-шаговой процедурой: (1) отождествление наполнений элементов двух разных единиц, что делает их параллельными; (2) сплющивание этих единицы за счёт введения связи (ей) между остальными элементами этих единиц 10.3. Объединение двух структурных единиц с помощью третьейВторой способ объединения структурных единиц состоит в следующем. На первом шаге две исходные единицы S1 и S2 соединяются с помощью третьей единицы S3, параллельной обеим исходным единицам (  Надеюсь это станет яснее на примере расширенного семейства. Представим себе две родни (мишпухи). Он из одной, она из другой. Познакомились, подружились, вступили в законный брак. Появилась новая единица — семья. Но он ещё и сын, а она ещё и дочь. У них есть тётки, дядья, дедушки, бабушки и прочие родственники. Две родни и новая семья — три параллельных структуры. Постепенно, а может и сразу, установились новые связи; теща — зять, свекровь — сноха, тести, свекры, деверь и шурин, племянники и племянницы и так далее. Параллельные структуры сплющились. Совместные Новый год и дни рождения — образовалась расширенная родня «Буши — Обамы». Реплика: Можно сказать, что параллельные структуры были, как только брак произошёл, и ещё не установились отношения между членами семейств. В. Дубровский: В самом начале были две разные структуры. Реплика: А потом добавились параллельные, а какие параллельные — непонятно. В. Дубровский: Каждая из исходных единиц параллельна новой третьей, поскольку у каждой из исходных есть элемент, имеющий с новой общее наполнение, а сплющивающие связи нами ещё не введены. А когда новые связи введены, происходит сплющивание. А после совместных семейственных мероприятий может образоваться и общая родня. В некоторых культурах это даже оформляется в очень строго выполняемых взаимных обязательствах (вспомним, «Послушай, Зин, не трогай шурина, какой ни есть, но он — родня…») 10.4. Объединение структурных единиц за счёт перехода наполнения из одной единицы в другуюТретьим способом объединения структурных единиц является установление структуры передачи, когда наполнение элемента одной единицы передаётся в другую, в качестве наполнения элемента последней. Эта передача устанавливает параллелизм двух структур только в случае если постоянно повторяется. Примером может служить кооперативная связь обеспечения между двумя актами деятельности, когда продукт одного акта становится наполнением элемента другого акта. Например, одна социально-производственная единица (СПС) регулярно поставляет исходный материал другой СПС. Другими словами, такая передача является постоянно возобновляющимся отождествлением наполнений элементов двух разных единиц. Перехода Иванова с одной работы на другую структуры передачи не порождает. Второй шаг — сплющивание, как обычно, осуществляется с помощью введения дополнительных связей, в данном случае обеспечивающих постоянство передачи. Примером могут служить договорные обязательства между двумя СПС в рамках некоторой рыночной системы или формализованный протокол поставок между подразделениями одной организации. На третьем шаге эта кооперативная связка и должна быть погружена в соответствующую объемлющую единицу. 10.5. Погружение структурной единицы в качестве наполнения элемента объемлющей единицыИ последний способ соединения структурных единиц, который мы рассмотрим, и который является основным при синтезе иерархических систем это погружение структуры одной единицы в качестве наполнения элемента другой единицы. Другая интерпретация этого способа — развёртывание наполнения элемента структурной единицы в производную структурную единицу в реальном времени. Последнее может быть проиллюстрировано классическим примером из физики — принципом Гюйгенса, согласно которому каждая точка волнового фронта является источником вторичной элементарной сферической волны. На первом шаге у нас имеется исходная единица, состоящая из центральной точки — источника волны и волнового фронта, распространившегося к моменту времени t. Связь между ними — связь порождения источником волны. Согласно принципу Гюйгенса, каждая точка волнового фронта становится источникам вторичной волны, которая по прошествию времени Δt приобретёт форму сферы с радиусом равному скорости распространения данного вида волны в данной среде умноженной на Δt. Эта производная единица параллельна исходной, поскольку её исходная точка совпадает с точкой волнового фронта исходной волновой единицы. Эту операцию мы обязаны воспроизвести (теоретически, конечно) по отношению к каждой точке исходной единицы, произведя континуум производных волновых единиц, параллельных исходной единице (  На втором шаге мы обычно осуществляли сплющивание параллельных единиц, вводя дополнительные связи между элементами параллельных единиц. В данном случае интеграция достигается с помощью связей интерференции, благодаря которым, волновые колебания вторичных единиц взаимно погашаются во всех точках, кроме точек, лежащих на радиусах распространения волны. Результирующий волновой фронт восстанавливается на третьем шаге за счёт построения огибающей сферы — или сферы, касательной к каждой производной сфере. Она и является новым волновым фронтом. Занимаясь анализом структуры простого манипуляционного действия, типа переключения тумблера оператором, я сформулировал следующий закон, напоминающий условный принцип Гюйгенса: Если Например, чтобы борец осуществил бросок противника, он должен (на оперативном уровне) (1) сблизится с противником — стадия «подхода», (2) захватить, скажем, шею и руку противника — стадия «установления контроля», (3) осуществить бросок, предположим, на лопатки — стадия «активации», (4) после свистка судьи, отпустить руку противника — стадия «снятия контроля» На этом я закончил перечисление наиболее широко применяемых способов композиции структурных единиц. Процедуры композиции структурных единиц позволяют нам пересмотреть два последних этапа системного анализа: пошаговое конструирование структуры сложного объекта из структурных единиц и последующее погружение этой структуры в Единство. 11. Четвёртый этап — Пошаговое конструирование структуры из единицЕсли помните, первый этап системного анализа по Платону состоял в представлении сложного объекта как Единства, задаваемого своими функциональными характеристиками. Второй этап системного анализа состоял в пошаговом разложении Единства и его функций на Единицы, вплоть до уровня простых единиц и их функций. В результате мы получили не только простые единицы, но и иерархическую организацию Единства в терминах отношений Единиц. Третий этап состоял в разложении простых единиц на элементы, построения каталога элементов и их действий и конструирование архетипической структурной единицы из этих элементов. Вслед за Платоном, мы можем рассматривать процедуру четвёртого этапа системного анализа как обратную по отношению к процедуре второго этапа. Однако в отличие от Платона, имея понятие структуры, мы можем уточнить этот этап, как пошаговую реконструкцию структуры сложного объекта из структурных единиц. Причём эта реконструкция должна соответствовать иерархической организации, полученной в результате второго этапа и следовать в противоположном направлении — от простых единиц к сложным. Основной трёх-шаговой процедурой такой реконструкции Другими словами, мы движемся вдоль иерархической организации Единства, но противоположном направлении, строя иерархическую структуру, соответствующую иерархической организации. Это хорошо видно на 12. Пятый этап — Погружение структуры в единствоПогружение Структуры, полученной в результате четвёртого этапа, в Единство за счёт выведения характеристик Единства из структурных соотношений характеристик Элементов, как и схеме Георгия Петровича, составляет последний этап системного анализа.  Следует отметить, что не все системы являются иерархическими. Некоторые Единства не могут быть разложены на единицы и поэтому могут раскладываться только на элементы. Таким случаям и соответствует четырёх-стадийная схема системного анализа Георгия Петровича. Как мы видели, иерархическая система обладает, с одной стороны, иерархической организацией, Вопрос: У нас простой вопрос: чем отношение отличается от связи? В. Дубровский: Это очень хороший и непростой вопрос. Обсуждая это различие, Георгий Петрович обычно ссылался на работу Вопрос: То есть исключительно функциональное различение в понимании? Реплика: Между отношением и связью. В. Дубровский: Нет, ни в коем случае. Реплика: А как тогда, ещё раз? В. Дубровский: Сложность вопроса состоит в том, что здесь имеется множество омонимов, то есть у терминов «связь» и «отношение» имеется множество значений. Мы обсуждали два из них. Первое, рассматриваемое Г. П. — если элементы связаны, то изменение одного ведёт к изменению других, а если элементы только соотнесены, то изменение одного не изменяет других. Второе значение этих понятий вытекает из описанных Георгием Петровичем трёх групп системных процедур. Если помните, первой группе процедур разложения — соединения соответствовала категория связи, наряду с единством и элементом. Второй группе процедур конфигурирования соответствовала категория отношения, наряду с характеристикой. Наконец, третьей группе погружения — извлечения соответствовала категория структурного места, определяемого сходящимися к элементу связями, наряду с свойствами — функциями — характеристиками наполнения, соответствующими связям места. Третье значение этих терминов это те, которые я здесь обсуждал. А именно, если отношение является моментом понятия организации, то связь является моментом понятия структуры. Конечно есть и другие значения. Реплика: Вы извините, время вышло. В. Дубровский: Последнее короткое замечание. Вы можете самостоятельно убедиться, что введённое деятельностное понятие системы парадоксами эмерджентности, среды, делимости, и представления не страдает. На сегодня мы закончили. Спасибо. 13 октября 2008 года. | |