Н. Верховский: Коллеги, здравствуйте. Хочу представить вам Виталия Яковлевича Дубровского. Некоторые его знают. Цикл лекций, который будет читать Виталий Яковлевич, идёт параллельно с циклом лекций, который читает Пётр Георгиевич Щедровицкий «Введение в синтаксис и семантику графического языка В. Дубровский: Спасибо. Я работал в кружке с конца 1964 года и до подачи на отъезд в Соединённые Штаты Америки в декабре 1978 года. Мне повезло быть аспирантом Георгия Петровича в Институте технической эстетики. Диссертацию защищал под 1. ВведениеИрина Степкина просила, чтобы этот курс был рассчитан для не методологов. Поэтому я постараюсь, чтобы изложение было систематическим и простым. Параллельно, я читаю близкий по содержанию курс в московском психолого-педагогическом университете. Я постараюсь сделать систематическое введение, что отличается от принятого в кружке исторического введения. Если вы застали тот период, то помните, что Георгий Петрович каждый учебный год начинал с доклада по истории кружка. Однажды я его спросил: «Вы случайно не в министерстве правды работаете?» Потому что каждый год история была совершенно другой. Он ответил: «Но они же примитивы. Они пытались настоящее оправдывать, Посмотрите, пожалуйста, План занятий, Тема 1. Это конспект. Он будет изменён после лекции. Поэтому не старайтесь конспектировать и рисовать схемы, вы всё здесь сможете найти, если у вас есть выход на Интернет. Здесь также будут линки к тем статьям, которые я рекомендую читать. Я надеюсь, что за эти шесть лекций, я смогу изложить темы первого раздела — (1) введение в системо-деятельностный подход, (2) Аристотелев метод конструирования онтологических картин, ( Если я буду двигаться достаточно быстро, то два часа я проговорю, и, может, мы посеминарим. После небольших кусков у вас будет возможность задавать вопросы или формулировать возражения. На вопросы я постараюсь ответить. Что же касается возражений, то, во избежание дискуссии, я просто попрошу слушателей записать возражение и иметь его в виду. Так что те, кто будет возражать, не обижайтесь. Мы сможем обсудить эти возражения потом. 2. Понятие деятельностного подходаЯ начну с понятия «деятельностного подхода». Согласно Георгию Петровичу, деятельностный подход родился как реакция на социокультурную ситуацию, которая сложилась к середине XX века. А именно, с одной стороны, требовалась всеобщая организация мышления и деятельности, По мнению Г. П., философия не могла справиться с проблемой интеграции потому, что ей недоставало научного метода. Но и наука не была способна справиться с этой проблемой в силу своей предметной ограниченности. Снимая философию и науку, методология является особым типом философствования, который использует научный метод вне ограничивающих рамок научно-теоретических предметов. Такое снятие оказывается возможным благодаря смене общей установки с познавательной на практическую. Иными словами, деятельностный подход имеет практическую целенаправленность, по типу мышления является философией, а по методу наукой. Практическая целенаправленность может быть сведена к трём основным принципам:

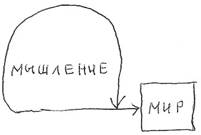

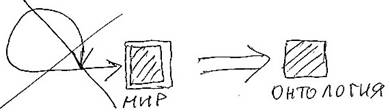

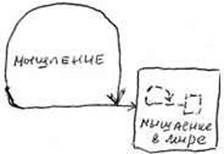

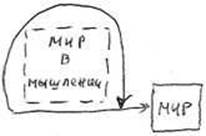

Вопросы? Если Вопрос: Можно к предыдущему вопрос. Был тезис, что методология, по сути, философия. Означает ли это, что она и есть философия? В. Дубровский: Да, это новый тип философии. Философского мышления. Я сейчас буду это обсуждать. Вы, может быть, обратили внимание в последних статьях Георгия Петровича, он говорит: «Я всегда занимался философией». Или характеризовал методологический кружок как кружок, готовящий философов. Вопрос: В движении можно было часто услышать мнение, что методология является тем, что превзошло философию. В. Дубровский: Она сняла философию. Вопрос: Ну, если в Гегелевском смысле сняла, то не должно быть по сути тем же самым. В. Дубровский: Она не то же самое. Именно, поэтому мы скажем, что методология есть не философия, а подход, как особый тип философского мышления. Пожалуйста. Вопрос: … В. Дубровский: Да, конечно, все это характеристики методологии — является философией по типу мышления; наукой по методу и практикой по целенаправленности. 2.1. Методология как особый тип философствованияЧтобы уяснить суть философии как типа мышления обратимся к Василию Ивановичу Чапаеву. Однажды Петька спросил у Василия Ивановича: В чём разница между идеологией, логикой и философией? — Видишь, Петька, вон идут чистый и грязный. Кто из них пойдёт в баню? — Ну, грязный. — Нет, Петька. У грязного идеология быть грязным, — А логика? — Видишь они уже поближе — чистый и грязный. Кто из них пойдёт в баню? — Ну, чистый. — Зачем же чистому идти в баню — он и так чистый. Грязный пойдёт в баню. — А философия? — Вот они уже подошли — чистый и грязный. Кто из них пойдёт в баню? — Ну, грязный… нет чистый… нет грязный… не знаю что и думать, Василий Иванович. — Вот это и есть философия. Обратите внимание на то, что Петька, столкнувшись с трудностью в решении, кто пойдёт в баню, переходит от чистого и грязного к самому мышлению — «не знаю что и думать». Именно мышление не о чистом и грязном,  Рефлексивная загогулина мышления выражает идею, впервые высказанную Аристотелем, в его описании бога, как самомыслящего мышления. В Оксфордской философской энциклопедии есть большая статья о том, что такое философия. И она начинается с того, что определение философии как мышления о мышлении характеризуется как «очень краткое, но весьма хорошее». Н. Верховский: А мир? Вроде как, нет другого мира, нежели мира мышления и деятельности? В. Дубровский: Спасибо за замечание. В этой схеме «мир» есть функциональное место, наполнением которого должна быть онтологическая картина. В зависимости от нашего подхода, мы можем положить в мир природу, мы можем положить туда деятельность, субъекта или Бога. Обратите внимание, Аристотель это хорошо понимал. Он не говорил, что «мир (бытие) есть сущность», поскольку сказав так, он употреблял бы «сущность» как предельную категорию, то есть как характеристику-предикат. Мы не можем изучать предикат, даже предельный. Мы можем изучать субстрат, которому приписываются характеристики, то есть сущность. Понимая это, Аристотель говорил так: «Первая философия решает вопрос о том, что такое бытие, или иными словами, что такое сущность. Поэтому неверно говорить, что в методологии «мир есть деятельность». Говоря так, вы тем самым превращаете деятельность в предельную категорию. Когда Если Ваше возражение состоит в том что методология — не философия, я отвечаю — «По сути, философия», то есть мышление о мышлении о мире — рефлексивное мышление о мышлении о мире (деятельности). Вот что пишет Георгий Петрович: В своём становлении или в онтогенезе, методология, как и всякая философия проходит несколько стадий рефлексивного развёртывания. 2.2. Стадии становления методологического мышленияСтадия первая, это разработка онтологии которую мы кладём в мир, при этом, понимая, что онтология есть не что иное, как наша конструкция. Тем не менее, на этой стадии, мы полагаем её как независимую от мышления реальность. Мы рассматриваем, исключительно, только мир.  Вторая стадия есть рефлексивное погружение мышления в мир и интерпретация его в терминах соответствующей онтологии. Философы знают, что живут и мыслят в мире. Если я натуралист, я погружаю мышление в В. Олейник: Скажите, В. Дубровский: Смотрите, я сначала утверждал, что мир — это функциональное место в схеме мышления о мышлении о мире, которое должно быть заполнено онтологической картиной. А потом я утверждал, что на самом деле, мы строим онтологическую картину, не рассматривая её как наполнение места в схеме, а независимо, как реальность. Ведь место мира есть только в схеме мышления о мышлении о мире. Если мышление убрать, то и место исчезнет. Останется только онтология, которая теперь уже не наполнение (места ведь нет), а сама реальность, независимая от мышления. При этом, чтобы пояснить, я скажу, что мы, тем самым, согласно закону рекапитуляции в онтогенезе, воспроизводим филогенез философского мышления в снятой форме — на первой стадии воспроизводим наивный реализм, или натурализм, древних. Например, когда Фалес говорит: всё есть вода, — он рассматривает воду не как объект мышления, а как саму реальность. Для такого утверждения у него есть много глубоких оснований. Скажем, вода принимает любую форму, она подвижна-текуча, она — основа жизни, боги клялись водой и так далее. Гераклит и Парменид впервые заявили, что истинный мир — это то, что мыслится. Именно на этом основании Парменид заявил, что движения нет, потому что движение не может мыслиться без противоречия, как это в парадоксах Зенона. Но даже на этом этапе мир ещё не функциональное место. Итак, вторая стадия становления методологической рефлексии — это рефлексивное погружение мышления в мир. В методологии — в мир деятельности. Как пишет Георгий Петрович:  Третья стадия в становлении методологической рефлексии — это рефлексивное погружение мира в мышление. Вот теперь, мы, вслед за Г. П., говорим:  Как видите, на этой стадии рефлексивного становления рассмотренное выше противоречие снимается. Мир дан нам только через знания о нём, и онтология есть лишь наше представление, а не реальный мир. Н. Верховский: А собственно, сам такой ход, он исторически развёртывается? Никак иначе не ложится? То есть если начал возгоняться рефлексивно, то будь добр, положи… В. Дубровский: Нет, почему же. Есть незаконченные системы. Последним шагом рефлексивного становления является рефлексивное замыкание. Примером может служить Гегелевское замыкание — мир, обозначенный на схеме пунктирной линией, не реален, он является лишь продуктом и предметом познания. Георгий Петрович очень любил ссылаться на утверждение Гегеля, что то, что мир существует как объект, реально, это хорошо известно, но когда мы отвечаем на вопрос каков он, он становится предметом познания, то есть данным только через знание. И вот это изображено здесь. Непрерывной линией изображено само мышление — Дух — он реален. А вот природа — это лишь «инобытие» мышления — предмет познания.  Следующая схема изображает методологическое замыкание. Оно осуществляется за счёт различных взаимных отождествлений мышления, мира, мышления в мире, и мира в мышлении. Вот что пишет о рефлексивном замыкании методологического мышления Г. П.:  Я хотел бы сделать несколько замечаний в связи со схемой становления методологической рефлексии или, что то же самое, схемой рефлексивного развёртывания методологии. Первое — это то, что хотя хронологически методологические разработки не укладывались в чёткую последовательность рефлексивных стадий, псевдогенетическая реконструкция развёртывания методологии на основе этой схемы становления целесообразна как для систематического выведения, так и дидактически. В этих лекциях я буду использовать эту схему, как основную схему для изложения системо-деятельностного похода. Другими словами, я буду вводить основные понятия и принципы Второе — это то, что эта схема становления ясно выражает один из наиболее важных принципов методологии, согласно которому методологическое мышление, рефлексивно сфокусировано на самом себе — на средствах, методах, способах организации самого мышления. В рамках этой рефлексии онтология — это понятийная конструкция, которая временно служит наполнением функционального места — «мира», пока она соответствуют стоящим перед методологией проблемам и задачам. Третье. Вы помните характерное для философии Петькино «не знаю, что и думать». Вам наверное также известна шутка, что Реплика: В наших министерствах именно так и думают и делают. Д. Бахтурин: А скажите, вы на предыдущем такте упоминали про примат реализуемости. А как же это сочетается с, только что объявленным, программным подходом, где программа более ценна, чем реализация? Или я не так понял? В. Дубровский: Нет, вы поняли все так. На самом деле, интенция на реализацию есть. Ведь реализуемость — есть критерий истинности проектов и программ. Георгий Петрович очень точен в выражении. Здесь нет противоречия, поскольку он говорит: Д. Бахтурин: И ещё, я не до конца уловил ваш тезис о том, что вы бы сейчас не остались в кружке. Потом перешли на Каббалу, я вот эту связь не уловил. Тогда прокомментируйте такую гипотезу, гипотезу о том, что на том этапе, когда вы были в кружке, эта схема создавалась. А сейчас ценностью является просто освоение уже созданного. В. Дубровский: Нет, дело все в процессе. Я поясню, что имел в виду на следующем примере. Я активно участвовал в обществе, занимающемся общей теорией систем, и руководил там много лет секцией теории дуальности. Вы приезжаете на конференцию этого общества, и видите там всё что угодно, включая ведьм и другую чертовщину. Когда вы слушаете некоторые доклады, то удивляетесь примитивности обсуждаемых понятий и схем. Тем не менее, многие докладчики, консультируя, делают большие деньги, пользуясь этими схемами. В чём дело? А дело в том, что они используют эти схемы эвристически. Они являются экспертами высокого класса в своей области. И вот эти примитивные схемы просто помогают им организовать своё мышление, как дополнительные костыли. И если вы эксперт в своей области и хотите успешно работать в ней, то вы можете обойтись без изощрённых методологических средств. Когда я говорил, что ушёл бы из кружка, я имел ввиду что наверное не внял бы обещаниям рая после четырёх-пяти лет тяжёлой работы, если я уже могу работать в своей области. Но если бы я знал, то, что я знаю сейчас, то я конечно не ушёл бы из кружка. Потому что занятие методологией — это ещё и интеллектуальное удовольствие. Не говоря о том, что это была особая социальная группа, с взаимоотношениями, которых невозможно было найти в другом месте. Да и сама семинарская «грызня» выводила участников семинара на иной — более высокий мыслительный режим. 2.3. Научный метод в методологииИтак, методология снимая философию, остаётся по сути философским типом мышления. Снимая же научное мышление, методология, Д. Бахтурин: Может быть, это не совсем сюда, достаточно известна схема знания — «отнесение — замещение». Это В. Дубровский: Дело в том, что схема, о которой вы говорите, была разработана как схема атрибутивного знания ещё в досистемный период развития кружка. Надо было представить деятельность как процесс. Идея была, можно сказать, «химическая». Возьмём в качестве эмпирического материала научный текст, предположительно содержащий знания. Выделим в нём такие мельчайший куски, которые всё ещё можно назвать знаниями, то есть молекулы знания, или мышления, каждая из которых производит знание. Затем рассмотрим их атомарный состав. Георгий Петрович обнаружил, что такая молекула состоит из двух атомов — сопоставления с эталоном и отнесения к знаковой форме. Идея была в том, что теперь исследование процесса мышления может осуществляться путём выделения таких единиц, их классификации и конструирования из них моделей мыслительных процессов. Такое представление необходимо, но недостаточно, так как описывает процесс мышления только на оперативно — процедурном уровне. Метод лежит уже на другом уровне и именно ему соответствует идеальный объект. 2.4. Понятие деятельностного подходаИтак, что такое деятельностный подход? Подход есть рефлексивно замкнутое практически направленное мышление, оснащённое универсализированным научным методом, то есть изъятым из рамок научно-теоретических предметов. Рефлексивно замкнутость означает, что методологическое мышление направленно не на объект, а прежде всего на себя, свои проблемы, задачи, средства, способы и организацию. В рамках подхода онтологическая картина есть лишь функция, которую временно выполняет специально сконструированное схематическое представление объекта. Практическая направленность подхода означает, что главным отношением саморефлексии методологического мышления является не познание, а прожектирование — проектирование, программирование, управление и организация. Универсальность научного метода означает, что его применение основано не на ситуациях научно-предметного исследования, а на всеобщих принципах. В лекциях «Знак в деятельности» Георгий Петрович сформулирует 13 таких принципов. Одной из наиболее важных характеристик подхода, является акцент на проекты и программы — их построение программы важнее получения результатов. Важно, что деятельностный подход противопоставляется не онтологии натурализма, а именно натуралистическому подходу — натуралистическим способам и средствам мышления, способам организации мышления и представления объекта. Д. Бахтурин: Вы ввели три компонента подхода: рефлексивное замыкание, методологическое мышление и научный метод… В. Дубровский: Нет, — и практическая установка. Д. Бахтурин: Практическая установка, оснащённая научным методом? Рефлексивно замкнутое методологическое мышление, оснащённое научным методом. В. Дубровский: Раньше я упоминал, что основанием для снятия философии и науки в рамках методологического подхода, является его практическая целенаправленность. Д. Бахтурин: Я хотел уточнить тогда, а различаются ли подходы? Ну, например, есть такой подход, а есть другой подход. Они различаются по тому, что кладётся в ядро научного предмета? Или как? Вы разделяете системо-деятельностный, деятельностный и натуралистический подход. В. Дубровский: Пока я не различаю деятельностный и системо-деятельностный подходы. Об этом различении позднее. Деятельностный подход чаще всего, противопоставлялся натуралистическому. Натуралистический поход предметно ориентирован. Он, рассматривает свою онтологию морфологически, свои объекты как данность, как объекты природы, которые могут только познаваться. При этом от получения знаний об объекте сам объект не меняется. Напротив деятельностный подход ориентирован на саму деятельность, к которой у него прожективное отношение, то есть направленное на совершенствование предстоящей деятельности. Иными словами, знания о прошлой деятельности используются для улучшения предстоящей деятельности, то есть знания о деятельности должны менять деятельность. Представьте себе, что мы с Вами описываем одну и ту же конкретную деятельность, скажем, принятие решения людьми. При этом моё описание, в точности соответствует тому, как люди действительно принимали решения (например, я описал все ошибки и несовершенства способа решения). А Вы описали некий идеализированный способ принятия решения, не содержащий ошибок и несовершенств, то есть не соответствующий действительности. Какое описание истинно?» С натуралистической точки зрения моё описание истинно, а ваше ложно, поскольку моё соответствует тому, что происходило на самом деле, а ваше нет. С деятельностной точки зрения, наоборот, ваше описание истинно, поскольку, при соответствующих социальных условиях оно станет предписанием и будущая деятельность должна будет соответствовать именно вашему описанию. Д. Бахтурин: Ещё раз, чтобы окончательно утвердиться. Рефлексивное замыкание, это характеристика любого подхода или только деятельностного? В. Дубровский: Это характеристика любой законченной философской системы. То есть любого полностью оформившегося подхода. Ведь можно представить себе рефлексивное замыкание и натуралистического подхода — познание самого процесса познания. Но такая фокусировка, очевидно была бы чисто познавательной, а не прожективно-практической. Д. Бахтурин: А методологическая компонента, наличие методологического мышления, это характеристика любого подхода? Или только деятельностного? В. Дубровский: Методологическая позиция, не обязательно в этой форме, а вообще, должна быть в любом подходе. Д. Бахтурин: И тогда последний вопрос. И наличие научного предмета, так же характеристика любого подхода? В. Дубровский: 3. Деятельностный подход и другие подходы3.1. Понятие перекрёстного противопоставленияГеоргий Петрович противопоставлял деятельностный подход, прежде всего, натуралистическому подходу потому, что натуралистический подход был ближе всего к деятельностному — оба подхода рассматривают мышление и мир в объективном ключе. Но было и два других субъективных стиля мышления, которым Георгий Петрович противопоставлял деятельностный подход — феноменология и теология. Теперь скажите, как я могу противопоставить одно сразу трём? Ответ мы можем найти у Аристотеля, который пользовался тем, что я бы назвал «перекрёстным противопоставлением». Простое противопоставление по Аристотелю должно быть противопоставлением двух полярных видов над основанием общего им рода. С помощью такого противопоставления вы определяете сразу три понятия — род и два полярных вида. Интересно, что Георгий Петрович строго соблюдал этот принцип. Перекрёстное противопоставление не может быть сведено к простому сочетанию двух противопоставлений. Примером сочетания противопоставлений может служить сочетание «единого — многого» и «качества — количества». В результате получим категориальную таблицу (термины Аристотеля).

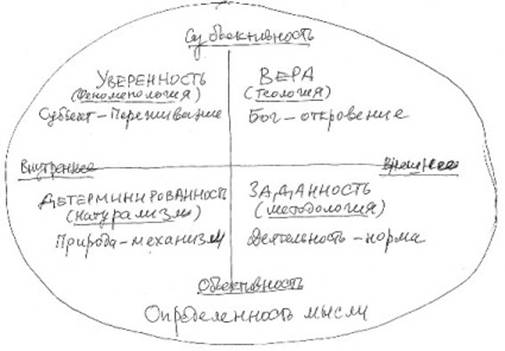

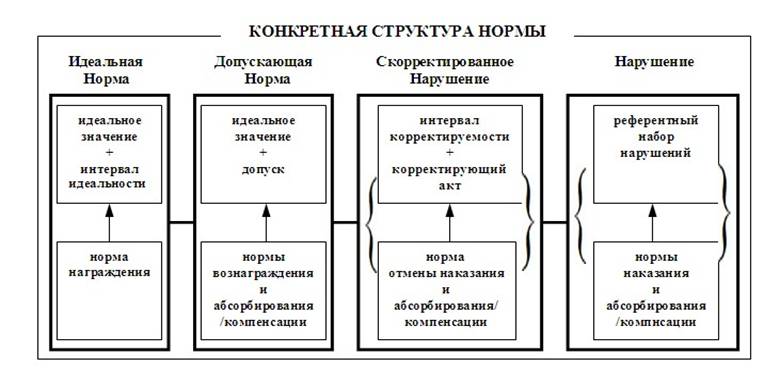

«Единица», «Множество», «Сочетания» противопоставлений произвольны — в них нет никакой необходимости. Ведь мы можем противопоставить Единое и Многое только над основанием Качества и получить Одинаковое и Инаковое без всякого отнесения к Количеству. Это указывает также на другую черту сочетания противопоставлений — отсутствие общего основания для сочетаемых противопоставлений — одно противопоставление над основанием Качества, другое над основанием Количества. Аристотель говорит, что единое — многое можно присобачить к любой категории. Должен признаться, я не вижу смысла в употреблении категориальных сочетаний. Другим известным всем вам типом сочетания противопоставлений, отличных от перекрёстного противопоставления является типологическая таблица. Мне представляется, что типологическая таблица является способом организации эмпирического материала — абстрактного представления эмпирического. На мой взгляд, неправильно трактовать типологическую таблицу как теоретическую схему. В отличие от сочетания противопоставлений и типологической таблицы, перекрёстное противопоставление применяется только в случаях, когда противопоставления «неотделимы» друг от друга, являются «биполярными» видами и имеют общее основание. Вы можете употреблять единое — многое без количества — качества, и количество — качество без единого — много. Но вы не можете, по Аристотелю противопоставить «горячее — холодное» отдельно от противопоставления «сухое — влажное», поскольку и горячее и холодное существуют либо как сухое, либо как влажное. В своей замечательной работе по физической химии «О возникновении и уничтожении» Аристотель вводит понятие четырёх «греческих» элементов — огня, воздуха, воды и земли. Он говорит, что земля, вода, воздух и огонь эмпирически никогда не встречаются в чистом виде, всегда только в смесях. Например, мы воспринимаем нечто как воду, если в нём, как смеси, подавляющее количество вещества есть вода. Четыре элемента получаются в результате перекрёстного противопоставления «горячее — холодное» и «сухого — влажного» над общим основанием абстрактной («умозрительной») материи. Это основание — абстрактная материя определяется Аристотелем, как то, что остаётся неизменным при всех превращениях элементов друг в друга.  Принимая позицию историка философии, я воспользуюсь Аристотелевым перекрёстным противопоставлением, чтобы ввести четыре типа мышления или четыре подхода — Феноменологию, Теологию, Натурализм и Методологию. В рамках этого перекрёстного противопоставления Методология противостоит трём другим подходам. 3.2. Основные мыслительные подходы Конструируя это противопоставление, я руководствовался следующими соображениями. Известно, что самым первым в философии противопоставлялись знание и мнение, или субъективное и объективное. «Субъективность — Объективность» — первое измерение нашего перекрёстного противопоставления. Второе противопоставление природы, как внутреннего принципа изменения, и деятельности (tehne), как внешнего принципа изменения, было введено Аристотелем. Поскольку философские подходы имеют дело с мышлением о мышлении, то речь, конечно, идёт о принципах мышления об изменении. «Внутреннее — Внешнее» — второе измерение перекрёстного противопоставления. Почему здесь необходимо перекрёстное противопоставление? Да потому что ни субъективность ни объективность не встречаются сами по себе. Субъективность встречается либо как феноменология (и другие формы субъективизма), либо как теология. Объективность также встречается либо как натурализм, либо как методология. Противопоставляя их и определяя их общий род — основание, мы должны помнить, что речь идёт о различных типах мышлении. Таким общим и, я бы сказал, всеобщим основанием может служить само мышление, а биполярными видами являются перекрёстно противоположные типы определённости мышления. Под определённостью я имею ввиду такие качества как, ясность, понятность, непротиворечивость, наглядность. Все хорошие качества мышления, которые вам нравятся, являются характеристиками определённости. И мы говорим, что хорошо, когда мысль определена. В квадранте феноменологии всё характеризуется категорией переживания. Мышление переживается как думанье. А сама определённость мышления есть ни что иное, как переживание определённости — уверенность. Вопрос: … В. Дубровский: То, о чём вы говорите, интересно, но не имеет отношения к делу. Более того, это похоже на типологическую таблицу, или в лучшем случае на два противопоставления, наложенных одно на другое, получается крест. А здесь, что важно, не существует субъективности, которая не была бы либо внешней, либо внутренней. Вот в чём пафос Аристотелева перекрёстного противопоставления. И то, что всё противопоставляется над одним родовым основанием. Когда мы противопоставляли единое — многое, когда противопоставляли количество — качество, то не было никакого единого основания. А здесь оно есть — мышление. Д. Бахтурин: Поясните пожалуйста разницу вот этих двух осей. Ведь, субъективное достаточно легко проинтерпретировать как внутреннее, а объективное, как внешнее. В. Дубровский: Смотрите, когда мы смотрим на субъективное-внутреннее, то у нас есть идея субъекта переживания. У нас тотальность переживания — субъективный опыт. Мышление переживается как думанье. А самое главное, определённость, есть ни что иное, как переживание определённости — уверенность. И вот это является основными характеристиками субъективности. Когда мы говорим внутреннее или внешнее, то, знаете, как это говорят: «А сознание — оно внутри вас или вне вас?» Георгий Петрович Ещё хочу одну вещь заметить. Кант говорил об амфиболии чувственных и рассудочных понятий. Амфиболия — смешение, склеивание. Но очень часто мы видим амфиболии рассудочных и разумных понятий. Здесь надо быть очень осторожным, особенно со связкой «внутреннего — внешнего» Богдан: Уверенность, это есть сложение внутреннего и субъективности или нет? В. Дубровский: Не сложение, мы не можем так сказать. Вы используете сложение в физическом смысле. Вы можете пользоваться этим как метафорой, вектора вы тоже не можете нарисовать. Это не то пространство. Это не физическое пространство, не физическая реалия. Это совсем другое. Вопрос: А вы не хотите ввести запрет на натурализацию этой схемы? И таким образом, снимутся эти вопросы. В. Дубровский: Зачем же снимать вопросы? Н. Верховский: А куда двигают нас натуралистические вопросы? В. Дубровский: Богдан задаёт вопрос искренне. Они не релевантны нарисованной схеме. Для меня — инженера-психолога это означает недостаточность моего объяснения. Ведь пользователь, в данном случае, слушатель всегда прав. Рассмотрим теперь правый — верхний квадрант «субъективное — внешнее» теологии. Я хочу объяснить, почему внешнее. Смотрите, соответствующей идеей является Бог. Источником определённости является переживание откровения. Или принятие свидетельства об откровении, которое переживал религиозный авторитет — святой Августин, апостол Павел и так далее. Откровение приходит из потустороннего мира, то есть извне, и если субъект переживает откровение, то его уверенность абсолютна. Мы называем её верой. Вера есть абсолютная уверенность или абсолютная субъективная определённость. Такая определённость — вера — характеризует теологию. Р. Лызень: Любая вера? Вы относите к этому веру любых конфессий? В. Дубровский: Короткий ответ — да. Но на самом деле вопрос не такой простой. Например, я был знаком с одной жрицей некоего культа. Есть ли там у них откровения? Я не знаю. Но иудаизм, христианство и ислам безусловно построены на откровении. Теперь, чем отличается объективность от субъективности? Определённость объективности отличается обоснованностью через другое. Обратите внимание, в субъективности, «основанием» определённости было само переживание определённости либо «внутреннего» думанья, либо «внешнего» откровения. Никакого иного основания не требовалось. Если вы переживаете абсолютную определённость откровения Божия, то эта определённость не нуждается ни в каком другом источнике или основании. Переживания достаточно. А вот в природе и деятельности, требуется основание определённости в другом. Натурализм имеет дело с идеей природы. Основание определённости явления природы есть нечто отличное от самого явления — его внутренний механизм. Это понятие появилось не сразу. Аристотель определил природу как внутренний принцип, начало или источник движения или изменения. Ф. Бэкон в «Новом органоне» писал, что закона природы ещё не достаточно, чтобы объяснить явление. Требуется ещё описание «скрытого схематизма» тел. Позднее, когда появилась физика Ньютона, то заговорили уже о механизме взаимодействия. Согласно Ф. Энгельсу, в натурализме удовлетворительное объяснение достигается за счёт редукции явления к взаимодействию логических атомов. Логические атомы — это сущности, которые мы полагаем как далее неделимые. Если мы изучаем поведение, мы говорим о взаимодействии организма и среды. Вводим единицу этого взаимодействия — рефлекс, являющийся «взаимодействием» атомов — стимула и реакции, и который является объяснительным механизмом поведения. В квадранте методологии мы имеем дело с идеей деятельности. Деятельность детерминирована, а точнее, определена, а ещё точнее, задана номами извне. Иными словами, основанием определённости деятельности является транслируемая, внешняя по отношению к исполнению деятельности, норма. Деятельность объективна потому, что основание её определённости лежит в другом — в норме. 4. Об идее всеобщей философииКогда мы говорим о всеобщей философии, мы говорим об соорганизации различных подходов — мышлений о мышлении о мире, которая имеет две основных составляющих — мышление и мир. Если мы центрируемся на мире, мы ставим вопрос о возможности всеобщей онтологии. Когда мы говорим о всеобщей онтологии, мы должны понимать одну вещь: каждый из четырёх основных (а есть и производные) подходов имеет свою всеобщую онтологию. Они универсальны и одинаково рефлексивно мощны — каждый из них может построить всеобщую картину мира и рефлексивно «поглотить», или реконструировать в терминах своих онтологем онтологемы других подходов. К всем им надо относиться с уважением. Все эти подходы исторически равноправны. Но в каждый исторический период, в каждой конкретной социокультурной ситуации, они не равноправны. Например, мы, начиная с середины XX века, бьём себя в грудь и говорим: «Мы!» Но между прочим, надо ещё бороться за первенство с феноменологией, потому что феноменология марширует очень мощно на Западе, где образует основное противопоставлением натурализму. Не теория деятельности. Не методология. О ней практически никто не знает. Георгий Петрович Щедровицкий часто говорит о принципе культуросообразности. Вот я, — говорит он, — нарисовал схему, и спрашиваю, сворачивает ли она в себе человеческую культуру или нет? Схватывает ли она всё содержание понятий, которые были в истории?» Если нет, то она не может претендовать на всеобщность. Принцип культуросообразности я бы объяснил как обобщённый принцип соответствия в физике. Есть принцип соответствия в физике, сформулированный Нильсом Бором для квантовой механики. Но в физике его употребляют в более широком смысле, что каждая новая теория должна ассимилировать старые теории, как свои предельные случаи. Например, теория относительности содержит Ньютоновскую механику, как механику предельно малых, по отношению к скорости света, скоростей. Поэтому, когда мы говорим о рефлексивной мощности каждого из мыслительных подходов, мы имеем в виду, что каждый из них способен реконструировать в своих онтологемах, онтологемы других подходов, как предельные случаи последних. Мы, например, обязаны реконструировать объекты природы и переживания субъекта как предельные случаи деятельностных онтологем. Иначе, мы не можем претендовать на всеобщую деятельностную картину мира. Итак, ясно, что каждый из этих подходов имеет или может иметь свою всеобщую онтологию. И каждый из них одинаково рефлексивно мощен, и может рефлексивно ассимилировать онтологемы всех других подходов, реконструируя их в своих онтологемах. Но, насколько я понимаю, вопрос о всеобщей онтологии имел несколько иной смысл — а что если эти «всеобщие» онтологии различных подходов лишь разные представления одного и того же мира, то можно ли построить действительно всеобщую онтологию — объект-конфигуратор онтологий различных подходов. Я уверен, что такой конфигуратор построен быть не может. И ничего в этом нет странного. Прежде всего, ведь каждый подход имеет свой собственный мир, как место в своей собственной схеме мышления о мышлении о мире, а мышления относятся к принципиально разным типам. Следовательно, и онтологии, как наполнения «мировых» мест разных типов должны быть различными. Надеюсь, что к этому вопросу мы ещё вернёмся при обсуждении системного подхода. Поскольку подходы сфокусированы скорее на самом мышлении, нежели на мире, то более вероятный конфигуратор подходов — это конфигуратор — план. Наиболее известным конфигуратором — планом является принцип дополнительности Нильса Бора. Свет это волна или частица? Оказывается объектно-конфигуративное утверждение, согласно которому свет это и частица и волна, было бы ошибочным. Для конфигурирования волновой и корпускулярной сторон света Бор предложил конфигуратор — план. С одной стороны, мы можем пропускать свет через дифракционную решётку и явления дифракции описываемые в терминах волны. С другой стороны, можем бомбардировать светом кристаллическую решётку, выбивая из неё электроны, и описывать свет в корпускулярных терминах. Можем ли мы построить общефилософский конфигуратор-план? Мне кажется, что да. Представьте себе, если у нас есть норма в деятельностном подходе, Вопрос: … В. Дубровский: У Фомы Аквинского, была концепция двойственности истины. С одной стороны, он был учёным-философом — приверженцем Аристотеля. Он обсуждал вопрос, Бог как истина. Он пришёл к выводу, что в объективной философии мы не можем непосредственно схватить идею Бога. Как сказал бы Кант, онтологическое доказательство существования Бога невозможно. Но мы можем это сделать косвенно через его творения. (Например, Свидетели Иеговы издали маленькую брошюрку, где перечисляются факты, которые, по их мнению, свидетельствуют о том, что мир сотворил Бог. Если бы мы были от солнца дальше на Д. Бахтурин: Вы же вводили эту схему, как формирование типологии. Тогда относились к тому, что типология это эмпирически абстрактное… В. Дубровский: Прямо наоборот. Я говорил, что строю перекрёстное противопоставление, которое не следует путать ни с сочетанием категориальных противопоставлений ни с типологией. Это не типология, это различные полярные виды определённости, над общим родом определённости мышления. Типология никогда не задаётся вопросом об общем основании. Вопрос: Если бы было можно построить конфигуратор, то что бы он мог нам дать? Понимание чего? В. Дубровский: Мы бы осуществили полную интеграцию мышления. У нас было бы, как говорит пророк Исайя, мир един и Бог един. Все бы понимали друг друга и могли бы работать сообща. Вопрос: Скажите, из этой схемы понятно, что языком развития мышления, будет язык противопоставления, как толчок мышления. В. Дубровский: Я не думаю что это так. Противопоставление это один из способов исходного введения понятий. Вопрос: Вот смотрите, уверенность, она не противостоит вере. Но вера противостоит природному механизму. В. Дубровский: Уверенность противостоит вере, как переживание определённости «внутреннего» думанья переживанию определённости «внешнего» откровения в «плоскости» субъективности. И она же противостоит объективной детерминированности в «плоскости» внутреннего. В квадранте феноменологии, как переживание вера есть предельная = абсолютная уверенность. Вопрос: Но, если у меня много вер. У меня может быть много уверенностей, правильно? В. Дубровский: Я думаю, что у вас либо есть вера, либо нет. Человек не может иметь более одной веры. Вопрос: О соотношении субъективности и объективности. Если у меня много субъективности, значит у меня мало объективности? В. Дубровский: Если вы думаете и твёрдо уверенны в своём мнении, то вы находитесь в сфере субъективности. Но если вы при этом ещё привлекаете внутренние механизмы или нормы для обоснования своего утверждения, то вы переходите в сферу объективности. Вы можете переходить из одной позиции в другую, но аргументируете вы, находясь каждый раз в одной позиции — либо объективности, либо субъективности. Я хочу отметить, что это лишь четыре основные типы мышления. Есть ещё и промежуточные или производные типы. Это станет ясно, после рассмотрения Аристотелева метода онтологического конструирования. Д. Бахтурин: Что не даёт вам право саму эту схему протрактовать как конфигуратор? В. Дубровский: Абстрактность этой схемы, Н. Верховский: Я, опираясь на эту схему, понимаю, что эта схема загнала вас в тезис, что нормы не преодолеваемы. В. Дубровский: Ни в коем случае. Этот тезис имеет совершенно иные основания, которые подробно рассмотрены в специальной статье, опубликованной в журнале «Кентавр», Н. Верховский: Сейчас я поясню, потому что вы шагом раньше говорите, ссылаясь на Георгия Петровича Щедровицкого, о том, что надо пойти туда, не знаю куда, найти то, не знаю что. То есть, указывая, и Георгий Петрович в ранних трудах своих, посвящённых воспроизводству деятельности и трансляции культуры, указывал на эту ситуацию, что методология работает в той ситуации, где не работают нормы. И в этом смысле призваны менять нормы. В. Дубровский: Если Георгий Петрович сейчас бы это утверждал, я бы начал с ним спорить. Но Н. Верховский: Вы же работаете, в каком жанре? Вы же ссылаетесь на авторитет. В этом смысле, мне тоже надо сослаться на авторитет, чтобы сказать вам о том, в какой точке вы не правы. Может, мы разные исторические периоды с вами обсуждаем. Вы же мне ответили в жанре, как это: «Ленин этого не говорил. — Вам не говорил, а мне говорил». В. Дубровский: Видите, Вопрос: Вот, у вас положено четыре онтологии, и вы говорите, что они одинаково мощные и каждая объясняет друг друга. В. Дубровский: Не онтологии, а подходы. Кроме того промежуточные подходы тоже равномощные. Вопрос: При этом Георгий Петрович неоднократно говорил, что методология может все. И в этом смысле, он противопоставлял её другим онтологиям и говорил, что она решает те задачи, которые другие не решают. Как это тогда увязывается с тезисом, что они одинаково мощные? Если брать в качестве критерия способность решать проблемы? В. Дубровский: Я сказал так: «Они исторически равноправные и рефлексивно равномощные», — а сейчас ещё и добавил бы, «и необходимые». Но в конкретной социокультурной ситуации, они не равноправны, хотя и равномощны. И когда Георгий Петрович говорит, что наука морально устарела, он хорошо понимает, что ещё много сотен лет будут проводиться исследования, эксперименты, и будут производиться результаты, но она не способна решать наиболее важные проблемы современного мышления. Вот его тезис. Вопрос: А вот те промежуточные, которые поближе к методологии, вы можете назвать? В. Дубровский: Например, в феноменологии это социология знания в терминологии Бергмана и Лукмана. В. Данилова: Это называется «Конструирование социальной реальности». В. Дубровский: Да. И что интересно, что вот в эти годы, Характерным примером краха попыток решения этих проблем является общая теория систем. Она была предложена биологом Людвигом фон Берталанфи, который ставил две задачи. В. Данилова: Возвращаясь к вопросу Верховского, а процесс изменения системы норм, на ваш взгляд, принадлежит деятельности? В. Дубровский: Абсолютно. В. Данилова: А подоплёка понятна? Каким образом процесс изменения норм может полностью подчиняться нормам? В. Дубровский: Читайте мою вторую статью в Кентавре. Н. Верховский: Постарайтесь без авторитетов. В. Дубровский: Не в этом дело. Я собираюсь этот вопрос подробно обсуждать в дальнейшем. Если вы возьмёте список тем этого курса, то там будет тема «Абсолютно социализированная концепция человека». Почему так названо? Название хотя и дурацкое, но является реакцией на дискуссию, захватившую все социальные науки. В 1961 году социолог Wrong, в ответ на статью другого социолога по фамилии Turk, пытался показать, что последний слишком много значения придаёт нормам, тем самым создавая «сверхсоциализированную» концепцию человека. И против этого, он выставил свою «недосоциализированную» концепцию человека. Эта дискуссия распространилась за пределы социологии — в социальную психологию, экономику и практически во все социальные науки. Там обсуждается, где разумная граница в придании нормам статуса детерминантов деятельности. В ответ В. Данилова: Виталий Яковлевич, но у В. Дубровский: Хорошо, забегая вперёд, вот конкретная структура всякой нормы:  Её составляющие — идеальная норма, допускающая норма, скорректированное нарушение и нарушение. Чем допускающая норма характерна? Она имеет допуски. Как в инженерии. Если вы превысили допуск, то у вас есть ещё интервал корректируемости, в рамках которого достаточно осуществить соответствующее (нормированное) компенсаторное действие. Американцы говорят, что если вы всегда пунктуальны, то это будет отмечено. Наградой будет то, что все будут стараться приходить вовремя на встречу с вами. Если вы опоздали в пределах допуска, скажем, на три минуты, это вполне допустимо. У вас не будет награды, но к вам будут относиться нормально. И пока вы не придёте, они обсуждения не начнут. Если вы опоздали на пять минут, вы говорите: «Простите, я опоздал». Если вы опоздали на десять минут, вы говорите: «Очень прошу простить меня за опоздание». Если на пятнадцать минут, вы говорите: «Ради Бога простите, что опоздал», — и вы объясняете причину. И каждый раз вы надеетесь предотвратить негативную санкцию. Если вы не извинились, вы как нарушитель нарветесь на наказание, например, публичное замечание. Ну а если вы опоздали на свидание на 20 минут, вы уже наказаны — она ушла и вам ещё предстоит объяснение. При этом, смотрите, Теперь представьте себе, что вы вводите незначительные инновации, отклоняющиеся от существующих норм в пределах допуска. Такие инновации могут легко абсорбироваться и компенсироваться за счёт усилий кооперантов или пользователей. Скажем, вы предлагаете использовать новый браузер — FireFox, вместо Internet Explorer. В этом случае нет необходимости писать руководства или обучать пользователя. Они легко абсорбируют незначительные различия этих браузеров. Но если ваши инновации уже значительно отклоняются от существующих стандартов, то вы обязаны разработать дополнительные средства и мероприятия для освоения ваших инноваций другими людьми. Ели же ваши инновации настолько революционны, что подподают под категорию отклонений, называемых нарушениями, то такие инновации, как правило, не проходят. Потом будут говорить, что они были преждевременны и так далее. Как видите любые инновации, как и всякая деятельность, задаются и контролируются нормами. Вопрос: А преступление тоже нормативно? В. Дубровский: Абсолютно. Когда Георгий Петрович сказал, что отклонение это тоже норма, я сначала этого не мог понять. Но потом, когда я стал заниматься ошибками, я понял, что когда мне говорят: «Ошибка человека», — это остаётся пустым звуком, пока не специфицирован тип ошибки. Возьмите социологию, в ней одно время была популярна «теория ярлыков», созданная левыми социологами. Они утверждали, что на самом деле наказываются не нарушения норм, а власть имущие наклеивают на неимущих ярлыки и говорят: «Псих, вор, преступник», — и сажают в тюрьму, что только усиливает преступления и так далее. Но «теория ярлыков» указывала на очень важную вещь. Нарушение не является нарушением, пока вы его не квалифицировали. Вы говорите преступление. Что за преступление? Вы говорите: «Вы совершили кражу со взломом». Следовательно, вы квалифицируете отклонение соотнося его со стандартами отклонения, в соответствии с нормами соотнесения, сформулированными в уголовном кодексе. Поэтому, что бы ни делали, вы всё равно будете в пределах этих четырёх типов норм или стандартов, начиная с идеальной нормы и заканчивая нормами, или стандартами, отклонений. Д. Бахтурин: Если можно, я бы возразил следующим образом. Скорее, вы говорите о том, что называется «распространение инноваций». И в этой логике, совершенно точно, для того, чтобы новая инновация стала нормой, она должна пройти определённый процесс. Но вопрос о механизме порождения самих этих инноваций, сам генезис, на этой схеме ведь не показан. Вы показываете только потом, когда она уже становится массовым явлением. Я не понимаю эту схему как генезис. В. Дубровский: Когда Сталин стал грабить банки, то социал-демократическая общественность была возмущена, поскольку он совершал преступление. Что сделал Ленин? Он ввёл корректирующий, пропагандистский акт. Он сказал: «Это не есть Грабёж банка, а это есть экспроприация в пользу партии, а, следовательно, народа». И тем самым он совершил корректирующий акт. В воспоминаниях о времени начала советской власти один солдат пишет: «Я пришёл в совет депутатов и сказал, что мне нужна работа, — а мне говорят, — вот тебе ордер на обыск». Теперь Грабёж стал допускающей нормой. А когда речь пошла о продразвёрстке, то чем больше грабили, тем больше награждали. Грабёж стал идеальной нормой. Вот как Грабёж эволюционировал, переходя из одного в другое, и потихонечку из нарушения превращался в идеальную норму. Это генезис. Д. Бахтурин: Воплощался в массовой деятельности и становился нормой деятельности. Это про генезис самого первичного акта ничего не говорит. Я поэтому и считаю, что ваша схема с точностью указывает на один из трендов воплощения новых норм. Там есть целая статья, нормируются изменения норм, они пересматриваются. Но продразвёрстка, как гениальная идея, она же не следует из ниоткуда? В. Дубровский: Есть замечательная статья Троцкого о продразвёрстке. В ней он пишет: «Поскольку мы разрушили все социальные институты торговли, у нас нет другого выхода, как обеспечить распределение продуктов с помощью продразвёрстки». Это, абсолютно, сознательная, чёткая реакция. Но, что касается деятельности по созданию новых норм, то уже Платон в «Кратиле» обсуждает вопрос, как создаются новые нормы, в данном случае имена. Создание новых норм есть деятельность. Нужно быть мастером создания новых норм, то есть владеть способом их создания, уметь следовать правилам и нормам создания имён. Он называет мастера имён также «законодателем» имён. То есть мало того, что вы должны быть экспертом своего дела и хорошо делать работу — строить норму. Вы должны ещё обладать авторитетом или легитимной властью. Тогда вы можете, как говорил Георгий Петрович, вменять норму. А культуролог должен интегрировать эти вменённые нормы в культуру, в целях трансляции. Вот эти три момента. Или я не о том говорю? Д. Бахтурин: Нет, нет. Очень интересно, просто ещё в том же диалоге упоминался диалектик, как некоторый специализирующийся на создании имён. В. Дубровский: Совершенно верно. Который контролирует. Мастер даёт имена, а диалектик, который знает действительность, надзирает за ним, осуществляет «контроль качества». Он также считает диалектика заказчиком новых имён. Он приводит пример кормчего и плотника. Кормчий знает форму весла, а плотник материал и способы производства. Поэтому кормчий контролирует действия кораблестроителя. 1 октября 2008 года. | ||||||||||

Оглавление | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||