Работа французского социолога Пьера Бурдьё (Pierre Bourdieu; | ||||||||||||||||||||||||||

Аристофан. Лисистрата (перевод А. Пиотровского).

Вирджиния Вулф. Орландо. | ||||||||||||||||||||||||||

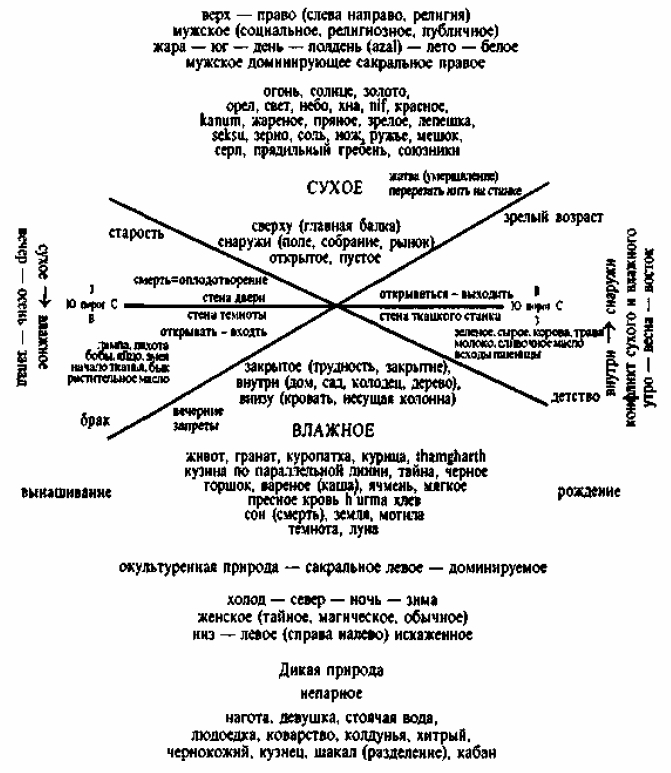

Заведомая подозрительность, с которой феминистская критика относится к мужским рассуждениям о различии полов, вполне оправдана. Не только потому, что аналитик, запутавшийся в том, что, по его мнению, он понимает, способен выдавать свои собственные предпосылки и предрассудки (в силу невольного желания оправдать) за разоблачение предпосылок и предрассудков анализируемых им агентов. Эта подозрительность оправдана ещё и потому, что, имея дело с социальным институтом, на протяжении тысячелетий встроенным в объективность социальных структур Не надо быть адептом «симптоматического чтения», чтобы увидеть за словом «заметное» (saillant) слово «спаривание» (saillie) — властный и животный сексуальный акт, а за словом «схватить» (attraper) — наивную мужскую гордость перед жестом женского подчинения, гордость от присвоения себе вожделенного, а не просто желаемого атрибута. (Saillie — во французском языке используются слова saillant (выступающий, заметный) и saillie (спаривание), имеющие общий корень. Происходят от лат. salire — покрывать самку, прыгать. — Очевидно, что нужно идти много дальше в таком антропологическом прочтении психоаналитических текстов, их подтекста, допущений и оговорок. В качестве иллюстрации я отсылаю к двум отрывкам известного текста 3. Фрейда, где достаточно простого сопоставления, чтобы увидеть, как в ходе рассуждения биологическое различие становится недостатком, и даже этической неполноценностью: «Она [маленькая девочка] замечает большой хорошо выделяющийся пенис своего брата или приятеля по игре, сразу же признаёт его как превосходящую копию своего собственного спрятанного органа, Это пространство дискурса и ритуальных действий, полностью ориентированных на воспроизводство социального и мирового порядка, основанного на чрезвычайно последовательном утверждении примата мужественности, предлагает исследователю систематизированный и необработанный пример «фаллонарциссической» космологии, сохраняющей власть и над нашим бессознательным. Именно посредством социализированного тела (то есть габитуса) и ритуальных практик (частично вырванных из временного контекста с помощью стереотипизации и бесконечного повторения), прошлое продолжает воспроизводиться, пока существует коллективная мифология, относительно независимая от непостоянства индивидуальной памяти [8]. Это значит, что принцип деления, управляющий этим видением мира, проявляется со всей очевидностью В действительности упорядоченная свобода, предоставляемая большими ритуальными церемониями для манифестации легитимирующей мифологии, имеет мало общего с теми узкими и контролируемыми просветами, которые наши общества оставляют в виде поэтической вольности или приватного психоаналитического сеанса. Можно убедиться в культурном единстве средиземноморских обществ (как в настоящем, так В исследовательских целях предпочтительнее обращаться к системе, которая всё ещё функционирует, то есть непосредственно наблюдаема как таковая, когда с ней взаимодействуешь, и которая позволяет методично изучить весь универсум отношений, чем, как я это уже показал ранее [12], обращаться к литературным источникам, созданным в разное время. Эти источники способны искусственно для целей анализа синхронизировать последовательные и различные этапы развития системы и, особенно, приписывать одинаковый эпистемологический статус текстам, которые подвергли более или менее глубокой переработке старые мифоритуальные представления. Действительно, интерпретатор, пытающийся действовать в качестве этнографа, рискует принять за информаторов тех, кто, как и он сам, действует в качестве этнографа и чьи заметки и признания, даже, казалось бы, самые древние, такие как тексты Гомера и Гесиода, предполагают искажения, пропуски или толкования. Главное достоинство работы Пажа дю Буа в том, что он описывает эволюцию мифоритуальных сюжетов, которая получает свой смысл, когда мы её соотносим с развитием художественного текста, идущего в том же направлении. С этой точки зрения мы лучше понимаем, что женщина, о которой сначала думали, используя известные аналогии между женским телом и обрабатываемой с помощью «мужского плуга» землёй, или между женским животом и печью, в итоге стала восприниматься через совершенно книжную аналогию между женским телом и грифельной доской. Вообще, использование документов, которые интегрировали в научное рассуждение мифологизированный опыт тела [13], сопряжено со многими трудностями, поскольку они сильно подвержены «эффекту Монтескьё». Так, совершенно бесполезно пытаться определить, что в этих текстах позаимствовано у авторитетных авторов (например, у Аристотеля, который в основных пунктах сам воспроизводит старую мужскую мифологию), а что является интерпретацией бессознательных структур, по возможности одобренных чужим знанием. Символическое насилие: контроль через телоМужское господство гарантировано настолько надёжно, что у него нет необходимости искать оправдания. Ему достаточно быть и казаться на практике Деление полов, кажется, соответствует самому «порядку вещей» (как иногда говорят о том, что нормально, естественно, неизбежно), потому что оно присутствует как в социальном мире, в объективированном состоянии, так Нететические «тезисы» доксы никогда не ставятся под вопрос. Оказываясь «выбором», который не замечают, эти тезисы рассматриваются как нечто само собой разумеющееся и полагаются вне той системы отношений, где они могут подвергнуться критике: фактическая универсальность мужского господства [16] на практике исключает эффект «денатурализации», или, если хотите, релятивизации, который, как показывает история, происходит почти всегда при столкновении с различными образами жизни, способными показать, что «выбор», натурализованный традицией, является произвольным, исторически установленным (ex Institute), что он основан на привычке или законе (nomos, потф), но не на природе (phusis, phusei). Мужчина (vir) — это особое существо, которое живёт как существо универсальное (homo) и фактически и юридически обладает монополией на понятие человека вообще, то есть на универсальность; он социально уполномочен чувствовать себя носителем всех форм человеческого существования [17]. Чтобы это проверить, достаточно проанализировать, что в Кабилии ( Мифоритуальная система вписана в деления социального мира или, точнее, в социальные отношения доминирования и эксплуатации, установленные между полами, а также в систему представлений, существующую в виде принципов видения (vision) и деления ( Что касается мужчин, то, занимая полюс внешнего, официального, публичного, правого, сухого, высокого, прерывистого, они присваивают себе все действия, одновременно быстрые, рискованные и зрелищные. Такие действия, как резать скотину, пахать или жать, не говоря уже об убийстве или войне, которые вносят разрывы в обычное течение жизни и заставляют пользоваться инструментами, сделанными с помощью огня. Деление вещей и практик в соответствии с оппозицией мужского и женского, которое в изолированном состоянии воспринимается как произвольное, получает свою объективную и субъективную необходимость, поскольку встроено в систему гомологичных оппозиций: высокий/низкий, сверху/снизу, впереди/сзади, правый/левый, прямой/согнутый (и коварный), сухой/влажный, твёрдый/мягкий, острый/пресный, светлый/тёмный и так далее, которые, будучи схожи в своём различии, достаточно согласованы, чтобы поддерживать друг друга