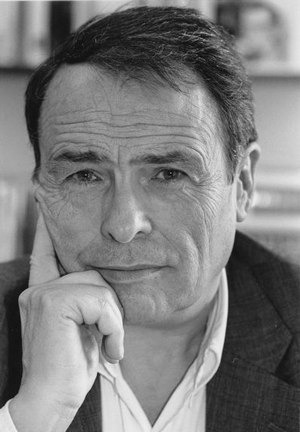

Запись выступления французского социолога Пьера Бурдьё (Pierre Bourdieu; | |

Сегодня я предлагаю вам некоторые размышления, которыми хотелось бы заменить ритуальные приветствия французско-немецкой дружбы с обязательными экивоками на идентичность и самобытность. Думаю, что в дружбе, как и всюду, здравомыслие не отрицает привязанности, скорее даже наоборот. Мне хотелось бы поразмышлять о социальных условиях международной циркуляции идей или, пользуясь экономической терминологией, которая всегда даёт эффект разрыва, о том, что можно назвать интеллектуальным импортом-экспортом. Попытаюсь описать если не законы — я ещё недостаточно поработал, чтобы говорить таким претенциозным образом, — то тенденции такого рода международных обменов, которые мы привычно описываем на языке скорее мистики, чем разума. Короче говоря, я попытаюсь сегодня представить программу исследования международных отношений в области культуры. Прежде всего можно было бы обратиться к истории отношений Франции и Германии после Второй мировой войны, а точнее, к той работе, которая была проделана, в особенности на уровне поля политики, чтобы содействовать развитию общения и понимания между двумя странами. Здесь потребовался бы бескомпромиссный исторический анализ символической работы, необходимый для очищения — по крайней мере в отношении определённой части населения — от фантазмов прошлого. Помимо официальной работы официальных инстанций в её символическом и практическом плане, следует проанализировать различного рода действия, которые могли способствовать изменению отношений между французами и немцами в аспекте их социального разнообразия. Например, можно в рамках изучения интеллектуального поля описать этапы работы по коллективной конверсии, где со стороны французских интеллектуалов будет наблюдаться вначале примирение, а затем очарование «немецким чудом», заканчивая сегодняшней фазой амбивалентного восхищения, выражающейся в некоторого рода волюнтаристской европеизации, с помощью которой многие «рабочие одиннадцатого часа» пытаются найти замену их почившему в бозе национализму. (Здесь П. Бурдьё обращается к евангельской параболе (Св. Матфей), выражающей милость божью к тем, кто поздно обратился в истинную веру. — Что же мы можем сегодня сделать, если Международные обмены подчиняются определённому числу структурных факторов, порождающих недоразумения. Первый фактор: тексты циркулируют вне своего контекста. Это положение сформулировал мимоходом Маркс в «Манифесте Коммунистической партии», где не принято искать теорию рецепции… Маркс заметил, что немецкие мыслители всегда очень плохо понимаются французскими мыслителями, поскольку они воспринимают эти тексты, которые были носителями определённой политической конъюнктуры, как «чистые» тексты, и трансформируют политического агента, находящегося в основании этих текстов, в трансцендентального субъекта. Таким образом, многие недоразумения при международном общении происходят из того, что тексты не носят вместе с собой своего контекста. Рискуя удивить и шокировать, скажу, что только логика структурного недоразумения позволяет понять такой удивительный факт, когда социалист, Президент Республики, приезжает вручать французский орден Эрнсту Юнгеру. Или другой пример: в пятидесятые годы Хайдеггер был признан некоторыми кругами французских марксистов. Я мог бы привести и более актуальные примеры, но поскольку сам являюсь заинтересованным лицом, то не буду этого делать, чтобы вы не подумали, что я неправомерно пользуюсь символической властью, которая мне сегодня выпала, чтобы свести счёты с отсутствующими здесь соперниками. Факт, что тексты циркулируют вне своего контекста, что они не переносятся вместе с полем производства — воспользуюсь моим лексиконом, — продуктом которого они являются, усугубляется тем, что воспринимающая сторона, состоящая в свою очередь в другом поле производства, даёт им иную интерпретацию, зависящую от структуры воспринимающего поля. Этот факт порождает удивительные недоразумения. Из такого описания, которое мне кажется объективным, можно сделать как оптимистические, так и пессимистические выводы. Например, если некто обладает определённым авторитетом в своей стране, то не обязательно будет пользоваться им в другой: прочтение в чужой стране может порой иметь большую свободу, чем в собственной, где национальное прочтение подчиняется эффектам символического давления, господства или даже принуждения. Это подталкивает к мысли, что оценка в чужой стране сродни оценке в будущем. Если в целом будущее судит лучше, то скорее всего потому, что современники являются конкурентами, в их тайных интересах не понимать и даже не давать понимать другим. Зарубежье, как будущее, отстоит на некоторой дистанции, пользуется определённой автономией по отношению к социальным требованиям поля. На самом деле, эффект этот в большей степени мнимый, чем действительный, и очень часто те, кто имеет власть над институтами («величества учреждений», как их называл Паскаль), с успехом пересекают границы, поскольку «интернационал мандаринов» функционирует очень хорошо. Таким образом, смысл и функция иностранного произведения определяются, по меньшей мере, настолько же полем рецепции, насколько и полем происхождения. Пройдусь быстро по всем перечисленным пунктам. Вхождение в поле рецепции является особым предметом исследования, столь же фундаментальным, сколь и актуальным, как по причинам научного порядка, так и по практическим причинам, если мы хотим интенсифицировать и усовершенствовать коммуникацию между европейскими народами. Я надеюсь организовать коллоквиум, целью которого будет анализ процесса отбора: кто выступает отборщиком, то есть кто выступает так называемым «сторожем» (gate-keepers), пользуясь терминологией американских социологов знания? Кто выступает «первооткрывателем» Помимо избирательного сродства между «творцами», к которому я, как вы, должно быть, чувствуете, имею определённую снисходительность, существуют «клубы взаимного обожания», значительно менее легитимные, на мой взгляд. Они наделены властью светского типа при определении культурного или, если угодно, духовного порядка, что полностью соответствует определению tyrannie по Паскалю. Тут можно привести в качестве примера Интернационал истэблишмента, то есть обмены, устанавливаемые между лицами, занимающими самые высокие академические посты. Значительная доля переводов может быть понята, только если восстановить сложную сеть международных обменов между обладателями доминирующих академических позиций, обмен приглашениями, почётными степенями, honoris causa и другие. Следовательно, нужно спросить себя, в чём состоит логика выборов, приводящая к тому, что С иностранными авторами часто бывает так, что важно не то, что они сказали, а то, что можно сказать через них. Вот почему некоторые особо гибкие авторы циркулируют очень хорошо. Великие пророчества многозначимы. Это одна из их добродетелей, а потому они пересекают времена и пространства, эпохи и поколения. Следовательно, мыслители, обладающие хорошей растяжимостью, — это благодарная почва для аннексических интерпретаций и стратегического использования. После отбора есть процедура создания марки, которая в некотором роде завершает работу. Вам не просто дают Зиммеля, вам его дают с предисловием В конце всего этого импортированный текст получает новую марку. Он отмечается определённой обложкой: вы представляете себе обложки книг разных издательств и даже разных серий каждого издательства, и вы знаете, что каждая из них значит, через соотнесение с пространством немецких издателей, которое есть у вас в голове. Если вы замените обложку, например, «Suhrkamp» на обложку «Seuil», то смысл марки, предписанной произведению, полностью меняется. Если существует структурная гомология, то трансферт может пройти достаточно хорошо, но часто случаются провалы; есть люди, которые падают мимо «подстеленной соломки». Либо случайно, либо по незнанию, но часто ещё и потому, что становятся объектами аннексии и апроприации. В данном случае простой эффект обложки — это уже символическое давление. Приведу один очень хороший пример: Хомски был опубликован в «Seuil», в философской серии. Для меня «Seuil» значит «левые католики» В действительности, структурные эффекты, которые, потворствуя невежеству, делают возможными все эти трансформации и деформации, связанные со стратегиями использования текстов и авторов, могут осуществляться и без специального намерения манипулировать. Различия между историческими традициями столь велики — как в собственно интеллектуальном поле, так Вот почему дискуссии, возникающие в настоящее время (что уже является определённым прогрессом по сравнению с предыдущим периодом, когда европейские учёные общались с американскими только через третьи лица), остаются так часто искусственными и нереальными. Эффекты аллодоксии, порождённые структурными разрывами между контекстами, служат неиссякаемыми источниками недобросовестной полемики и взаимных обвинений в фарисействе, где преуспевают посредственные и безответственные эссеисты, как, например, творцы мифа о «мысли 1968 года» или обличители доблестей «цинизма». (Здесь автор намекает на авторов книги «Pensee 68» Люка Фери и Алена Рено. — Realpolitik разума, которую я не устаю защищать, должна, следовательно, озаботиться разработкой проекта по созданию социальных условий рационального диалога. Иначе говоря, стремиться развивать осознание и понимание законов функционирования разных национальных полей, поскольку искажения текстов тем вероятнее, чем меньше знание контекста создания текста. Проект этот может показаться банальным, если не обратиться к деталям его реализации. На самом деле нужно научное изучение национальных полей производства и национальных категорий мышления, в которых знание формируется и широко распространяется, в частности, благодаря преподавателям иностранных языков и культур. Чтобы представить себе сложность такого предприятия, достаточно указать на первое препятствие, с которым оно непременно столкнётся, а именно спонтанную социологию различий между национальными традициями, которую «специалисты» в международных обменах, германисты и романисты, например, производят и воспроизводят на базе приблизительного и плохо осмысленного знакомства. К тому же часто в её основе лежит забавная снисходительность, очень близкая мягкому расизму того, кто «хорошо их знает», кто «не собирается их обижать» и кто, «считая их ужасными, всё равно хорошо к ним относится» (отношение, часто встречающееся у специалистов по чужестранным цивилизациям: «японистов» или «ориенталистов»). Свободу от национальных категорий мышления, посредством которых мы мыслим различия между результатами применения этих категорий, можно обрести лишь через усилие по осмыслению и экспликации этих категорий. Следовательно, социология и социальная история, рефлективные и критические (в кантовском смысле), должны бы задаться целью пролить свет на структуры национального культурного бессознательного, чтобы лучше разобраться в них с помощью научного социоанализа. Они могли бы раскрыть — посредством исторического анамнеза обеих национальных историй, Нет более актуальной задачи, чем исследование сравнительной истории различных дисциплин, подобное тому, что предприняли Исаак Кива (Isaac Chiva) и Утц Егл (Utz Jeggle) в этнологии. Действительно, только сравнительная социальная история социальных наук может освободить от исторически унаследованных способов мышления, давая при этом средства убедиться в сознательном владении усвоенными в процессе обучения формами классификации, неосознанными категориями мышления и обязательной проблематикой. На примере антропологии можно ясно видеть, что сравнение часто показывает произвольность или связь с Система образования есть одно из мест, где в дифференцированных обществах производятся и воспроизводятся системы мышления — эквивалент, внешне более утончённый, «примитивных форм классификации», инвентаризацию которых в отношении дописьменных обществ, не имеющих института образования, проводили Дюркгейм и Мосс, следуя при этом кантовской логике. Структурным оппозициям «сухое-влажное», «восток-запад», «варёное-сырое», которые вошли в таблицу категорий архаического понимания, поставлены в соответствие такие оппозиции, как «объяснять-понимать», «количество-качество», которые коллективная история системы образования и индивидуальная история образовательной траектории вложили в просвещённое понимание каждого, прошедшего через систему образования. Такие системы оппозиций включают инварианты (как те, которые я только что приводил и которые через преподавание философии, где господствует немецкая традиция, проникли во французское образование), а также национальные вариации. Точнее говоря, доминирующие традиции у каждой нации могут придавать противоположное значение концам одних и тех же оппозиций. Например, вторичные оппозиции, группировавшиеся вокруг центральной, столь значимой для академической мысли Германии, по крайней мере, вплоть до Второй мировой войны — оппозиции между Kultur и Zivilisation, служили различению германской традиции, благородной и аутентичной, и французской традиции, поддельной и поверхностной. Здесь налицо противопоставление глубокого или серьёзного блестящему или поверхностному, мысли или чувства стилю или духу, философии или филологии литературе и тому подобное. Доминирующая французская традиция (примирившая подготовительные курсы в Grandes Ecoles лицея Генриха IV — центра французской образовательной системы, с «Nouvelle Revue Franyaise», Алена и Валери) применила к себе эту оппозицию, поменяв знаки на противоположные: глубина стала тяжеловесностью, серьёзность — школьным педантизмом, поверхностность — французской ясностью. Нужно держать все это в уме — я хочу сказать в сознании, а не в бессознательном, — чтобы понять, что Хайдеггер — это Ален со скидкой на систему, и наоборот. Тогда как первый воспринимался и использовался во Франции как совершенная антитеза второму. В самом деле, благодаря уловкам исторического разума, которые так затрудняют доступ к интеллектуальной свободе, мифическая оппозиция двух традиций, французской и немецкой, заставила считаться с собой как тех, кто восставал против неё в каждой из двух стран, так и тех, кто наивно принимал её на свой счёт; тех, кто надеялся найти свободу от навязываемых форм мышления, попросту меняя знаки в доминирующей оппозиции, принимаемой как таковая довольными националистами. В Германии на протяжении всего XIX века и ещё сегодня (чем иначе объяснить определённый успех некоторых течений постмодерна?) многие молодые интеллектуалы прогрессисты искали во французской мысли антидот всему тому, что они ненавидели в немецкой мысли. В то время как молодые французы прогрессисты делали то же самое, но в обратном направлении. Это оставляло и тем и другим немного шансов встретиться в пути… (Ален (Alaine), настоящее имя Эмиль-Огюст Шартье ( В самом деле, бессмысленно отрицать существование глубинного интеллектуального национализма, базирующегося на истинных национальных интеллектуальных интересах, однако международная борьба за господство в сфере культуры и за признание принципа доминирующего господства (то есть за навязывание частного определения легитимного осуществления культурной деятельности, основанной, например, на примате культуры, глубины, философии и тому подобным, а не на цивилизации, ясности, литературе и тому подобныму) находит своё наиболее прочное основание в борьбе, происходящей в границах каждого национального поля, во внутренней борьбе, в которую вступают национальное определение и иностранное определение, становясь не только оружием, но и целями этой борьбы. Понятно, что в таких условиях чехарда и путаница становятся почти правилом. Нужно обладать большой интеллектуальной независимостью и теоретической здравостью, чтобы увидеть, что Дюркгейм, восставший против доминирующего интеллектуального режима, с которым прекрасно ладил Бергсон, находится «в одном лагере» с Кассирером (последний открыто связывал в примечании к «The Myth of the State» свои «символические формы» с «примитивными формами классификации» Дюркгейма), в противовес которому Хайдеггер развил разновидность бергсоновской Lebensphilosophie… Можно продолжать умножать примеры таких эффектов перекрещивания, которые — способствуя альянсам или отказам от них, одинаково основанным на недопонимании, — препятствуют или сводят к минимуму накопление исторических достижений разных традиций и интернационализации (или «денационализации») категорий мышления, которая является первейшим условием истинного интеллектуального универсализма. | |

Оглавление | |

|---|---|

| |