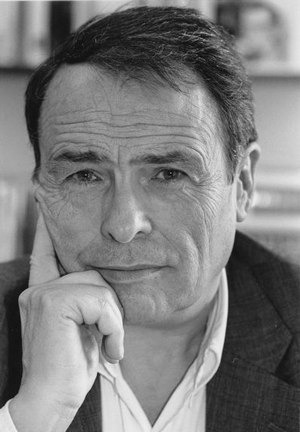

Стенограмма доклада французского социолога Пьера Бурдьё (Pierre Bourdieu; | |

Чтобы несколько прояснить дискуссию по поводу «народа» или «народного» достаточно подумать, что «народ» или «народное» (народное искусство, народная религия, народная медицина и так далее) служит, прежде всего, ставкой в борьбе между интеллектуалами. Факт быть или чувствовать себя вправе говорить о «народе» или для «народа» может составлять сам по себе силу в борьбе внутри различных полей: политического, религиозного, искусства и так далее, — силу тем более значительную, чем слабее относительная автономия рассматриваемого поля. Эта сила максимальна в поле политики, где можно играть на всех двусмысленностях слова «народ» («народные классы», пролетариат, нация, Volk), и минимальна в поле литературы или искусства, добившихся высокой степени автономии, когда произведение, пользующееся успехом у народа, вызывает некоторое обесценивание и даже дисквалификацию его создателя (например, известны усилия, которые должен был предпринять Золя, чтобы реабилитировать «народное» и перевернуть господствовавший в поле образ). Поле религии помещается между этими двумя полюсами, но не лишено полностью противоречия между внутренними требованиями, направленными на поиск редкого, отличительного, разделительного — например, религии очищенной и одухотворённой, и внешними требованиями, часто описываемыми как «коммерческие», подталкивающими предлагать непосвящённой пастве, наиболее обделённой в культурном смысле, ритуализованную религию, с сильной магической коннотацией (как, например, большие «народные» паломничества в Лурд, Лизье и тому подобное). Второе положение: выработка позиции в отношении «народа» или «народного» зависит по форме и содержанию от специфических интересов, связанных, прежде всего, с принадлежностью к полю культурного производства, и следует из занимаемой позиции в этом поле. Оставляя в стороне всё, что их противопоставляет, специалисты приходят к согласию, по меньшей мере, затем, чтобы завоевать монополию легитимной компетенции, которая их собственно определяет, а также, чтобы напомнить о границе, отделяющей профессионалов от профанов. Профессионал склонен «ненавидеть» «вульгарных профанов», отрицающих его как профессионала тем, что обходятся без его услуг. Он скор на разоблачение любых форм «стихийности» (политической, религиозной, Философской, художественной), способной лишить его монополии легитимного производства благ или услуг. Держатели легитимной компетенции готовы мобилизоваться для борьбы со всем, что может способствовать народному «самопотреблению» (магия, «народная медицина», самолечение и так далее). Так, лица духовного звания всегда предрасположены осуждать как магию и ритуальные суеверия и подвергать «очищению» те религиозные обычаи, которые, по мнению религиозных виртуозов, не демонстрируют «бескорыстия» или, как порой говорят, — «дистанцированности», ассоциирующейся с создаваемым ими представлением о допустимой практике. Если негативный смысл «народного», то есть «вульгарного» определяется, прежде всего, совокупностью культурных благ или услуг, представляющих собой препятствия для навязывания легитимности, с помощью которой профессионалы стремятся создать (или завоевать) рынок, создавая потребности в их собственных продуктах, то позитивный смысл «народного» (например, «наивная» живопись или музыка «folk») является результатом перемены знака. Последняя производится некоторыми духовными лицами, особенно доминируемыми в поле специалистов (и вышедшими из доминируемых областей социального пространства), в заботе о своём восстановлении в правах, неразрывно связанной с заботой о своём облагораживании. Например, в Различные представления о народе предстают, таким образом, как трансформированные (в зависимости от цензуры и норм, принимающих вид, свойственный каждому полю) выражения основополагающего отношения к народу, которое зависит от позиции, занимаемой в поле специалистов, и — шире — в социальном поле, также как от траектории, приведшей к этой позиции. Писатели, выходцы из доминируемых областей социального пространства, могут играть на своей предполагаемой близости к народу, но их шансы на успех будут тем слабее, чем сильнее автономия рассматриваемого поля: например, Мишле, который старался конвертировать своё родовое пятно в эмблему, с гордостью требуя вознаграждения за происхождение и пользуясь «своим» «народом» и своим «чувством народа», чтобы заставить признать себя в интеллектуальном поле. Как признанный интеллектуал (в отличие, к примеру, от популистов или большинства «романистов-регионалов», отсылаемых к своему региону или к своей стране «по ошибке»), он может гордо выпячивать своё бедняцкое происхождение, зная, что этим только увеличивает выгоды, извлекаемые из своих заслуг и редкости своего случая (что обязывает его оправдываться перед своими тетками, которым не нравится такое обесценивание их семьи). И, значит, его прославление народа выражает не столько «народ», сколько опыт двойного разрыва: с «народом» (он испытывает его очень рано, как показал это Виаланекс) Очевидно, что самым рентабельным является использование «народа» и «народного» в политическом поле. История борьбы в рядах прогрессистских партий или рабочих профсоюзов свидетельствует о символической действенности увриеризма. Эта стратегия позволяет тем, кто может претендовать на некую близость с доминируемыми, выступать в роли обладателей определённого рода преимущественного права (préemption) на «покупку» «народа» и, тем самым, настаивать на своей исключительной миссии, но Как и во многих других случаях, здесь отношение к происхождению переживается слишком глубоко и драматично, чтобы можно было считать такую стратегию результатом циничного расчёта. В самом деле, основа различных способов самоопределения в отношении «народа», идёт ли речь о популистском увриеризме или о народном настрое «революционера-консерватора» и всех «народных правых», заключается ещё (и всегда) в логике борьбы внутри поля специалистов, то есть в данном случае, в той особой форме антиинтеллектуализма, который внушает порой интеллектуалам в первом поколении неприязнь к артистическому стилю жизни (Прудон, Парето и многие другие разоблачают «порнократию») Понятно, что предварительный анализ объективного отношения к предмету навязывается исследователю в особо императивной форме, если тот хочет уйти от альтернативы «этноцентризм класса — популизм», которая существует Мне возразят, что можно выйти из этой игры в зеркала с помощью прямого опроса и попросить сам «народ» рассудить каким-либо способом борьбу интеллектуалов по его поводу. Но является ли действительно «народным» всё то, что люди обычно обозначают как «народ?» А всё то, что произнесено «настоящим» «народом», является ли «настоящей» «народной» правдой? Рискуя дать фарисеям «народного дела», осуждающим иконоборческое покушение на картинки народной жизни, ещё одну возможность подтвердить их доброжелательность, я скажу, что нет ничего более неверного. Это ясно видно, когда крестьяне, в которых «революционно-консервативная» традиция всегда хотела видеть воплощение аутентичного, честнейшим образом лепят затасканные речевые штампы в редакции начальной школы или Вульгаты «деревенщиков», палео- или неоэкологистов. Штампы были переданы и внушены крестьянам трудом многих поколений культурных посредников: учителей, кюре, воспитателей и так далее, восходят, если рассматривать их генеалогию, к той очень специфической категории авторов, которые неотвязно следуют из года в год по учебникам начальной школы, к «романистам-деревенщикам» и второстепенным поэтам, часто обращающимся к прославлению «народа» и «народных» доблестей в силу своей неспособности (часто объясняющейся их «народным» или мелкобуржуазным происхождением) добиться успеха в ведущих жанрах. То же самое Одним словом, «народная культура» — это пузырёк чернил… Даже категории, используемые для её осмысления, вопросы к ней, неадекватны. Чем говорить о «народной культуре» в целом, я бы, скорее, взял пример того, что называют «народным языком». Те, кто восстают против эффектов доминирования, осуществляемого через использование легитимного языка, приходят часто к определённого рода инверсии отношения символической силы и думают, что хорошо делают, когда признают как таковой доминируемый язык, например, его наиболее автономную форму — жаргон. Это превращение «за» в «против», которое наблюдается также в области культуры, когда говорят о «народной культуре», является ещё одним эффектом доминирования. Парадоксально на самом деле определять доминируемый язык по отношению к доминирующему, который сам определяется только через отсылку к доминируемому языку. Действительно, не существует другого определения легитимного языка, кроме того, что он является отказом от языка доминируемого, с которым устанавливает такие же отношения, как отношения культуры к природе (неслучайно говорят о «сыром» или «зелёном» языке). Так называемый «народный язык» есть наречия, которые, с точки зрения доминирующего языка, кажутся природными, дикими, варварскими, вульгарными. И те, кто, беспокоясь о восстановлении в правах, говорит о народном языке или народной культуре, являются жертвами логики, направленной на то, чтобы стигматизированные группы принимали свои стигматы за знаки своей идентичности. Жаргон, как изысканная, на взгляд ряда доминирующих, форма «вульгарного» языка есть продукт поиска отличия, но поиска доминируемого и обречённого в силу этого производить парадоксальные эффекты, которые невозможно понять, если их замкнуть на альтернативе сопротивление-подчинение, доминирующей в обычной рефлексии над «народным языком». Когда доминируемый поиск отличия направляет доминируемых укреплять то, что их отличает, то есть того самого | |

Примечания | |

|---|---|

| |