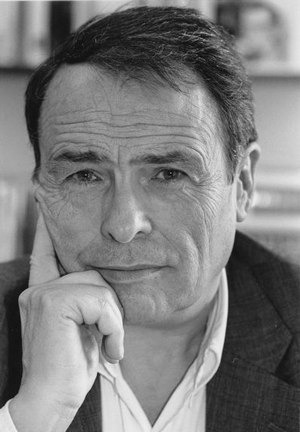

Стенограмма выступления французского социолога Пьера Бурдьё (Pierre Bourdieu; | |

Когда я начинал работу в этнологии, то хотел выступить против того, что называл «юридизмом» 1, то есть против тенденции этнологов описывать социальный мир в терминах правила и действовать так. словно социальные практики получили объяснение, как только было сформулировано эксплицитное правило, по которому эти практики должны производиться. Так, я был очень рад, обнаружив однажды текст Вебера, где говорилось примерно следующее: «Социальные агенты подчиняются правилам, когда выгода подчиняться им одерживает верх над выгодой их нарушать». Эта добрая и здравая материалистическая Формула интересна, поскольку напоминает, что правило само по себе не является автоматически эффективным, и обязывает задаться вопросом: при каком условии правило может действовать? Понятия, которые я мало-помалу наработал, как, например, понятие габитуса, родились из стремления напомнить, что рядом с категоричной и эксплицитной нормой или рациональным расчётом есть другие порождающие принципы практики. Особенно в обществах, где имеется очень мало кодифицированных вещей, так что для объяснения действий людей нужно предположить, что они подчиняются своего рода «чувству игры» (как говорят в спорте). Для понимания их практики нужно реконструировать капитал информационных схем, который даёт им возможность порождать осмысленные и упорядоченные идеи и практики без намеренного стремления и без сознательного подчинения правилам эксплицитно сформулированным как таковые. Конечно, не встречаем ли мы повсюду нормы, правила, и даже императивы и доправовые формулы («prédroits», как говорил Жерне)? Это могут быть: поговорки, эксплицитные принципы в отношении распорядка дня, распоряжения по коммуне начинать уборку урожая, кодифицированные предпочтения в сфере брака, обычаи. Но статистика, очень полезная в таком случае, показывает, что практика придерживается нормы лишь в порядке исключения: например, браки с параллельной двоюродной сестрой, которые единственно признаются за образец в арабских и берберских традициях, фактически очень редки, и значительная их часть вызвана иными причинами. Соответствие практики правилу приносит дополнительную символическую выгоду, которая имеется в том, чтобы жить по правилам или, как говорится, держаться в рамках правил, уважать правила и ценности группы. Исходя из такого рода недоверия к «юридизму» и из того, что этнологи очень часто на него ориентированы, поскольку значительно легче собирать кодифицированные аспекты практики, я пришёл к тому, чтобы показать на примере Кабилии, что самое кодифицированное, то есть общепринятое право является всего лишь записью последовательно произведённых приговоров по поводу частных нарушений, исходя из принципов габитуса. Я думаю, на самом деле, что можно воспроизвести все конкретные акты юриспруденции, которые записаны в обычаях, исходя из небольшого числа простых принципов, то есть, из основополагающих оппозиций, которые организуют все видение мира: ночь/день, внутри/снаружи и так далее, — преступление, совершенное ночью более тяжкое, чем совершенное днём, а совершенное в доме — тяжелее, чем на улице, и тому подобное. Единожды поняв эти принципы, можно предсказывать, что тот, кто совершил Габитус, как система предрасположенностей к практике, является объективным фундаментом упорядоченного поведения, а, следовательно, упорядоченности поведения. И возможность прогнозировать практики (здесь: санкции связаны с определённым нарушением) обеспечивается тем, что под действием габитуса агенты, которые им обладают, ведут себя определённым образом в определённых обстоятельствах. Соответственно, эта тенденция действовать упорядоченным образом, которая может служить базой для прогнозирования (научный эквивалент практической антиципации обыденного опыта), когда её принцип эксплицитно установлен, исходит не из правила или эксплицитного закона. Именно это приводит к тому, что поведение, порождённое габитусом, не имеет красивой упорядоченности поведения, выведенного из законотворческого принципа: габитус выступает в паре с расплывчатостью и неопределённостью. Будучи порождающей спонтанностью, которая утверждается в импровизированной конфронтации с непрерывно обновляющимися ситуациями, габитус подчиняется практической логике — логике неопределённости, « Такая часть недетерминированности, открытости, неопределённости есть то, что делает невозможным полностью положиться на габитус в критических, опасных ситуациях. Можно считать общим законом: чем более опасна ситуация, тем более стремятся кодифицировать практику. Степень кодификации варьирует вместе со степенью риска. Это хорошо видно на примере брака. Как только начинают рассматривать браки, а не брак, становится ясно, что имеются значительные вариации, в частности, в отношении кодификации: чем более отдалённые — и, следовательно, престижные — группы объединяет брачный союз, тем больше будет символическая прибыль, но ещё и риск. Именно в таком случае очень высока степень формализации практики, именно здесь будет больше всего формул самой утончённой вежливости, наиболее разработанных обрядов. Чем более ситуация будет — в потенциальном состоянии — грозить насилием, тем более нужно соблюдать формальности, тем больше поведение, полагающееся на свободную импровизацию габитуса, будет уступать место поведению строго регламентированному посредством методично установленного и даже кодифицированного ритуала. Достаточно подумать о языке дипломатии или о протокольных правилах, которые фиксируют старшинство и приличия в официальных ситуациях. То же самое Кодифицировать — это одновременно придавать форму и соблюдать формальности. Существует собственное свойство формы. И культурное освоение есть всегда освоение форм. Это одна из причин, по которой этнология очень трудна — такое культурное освоение не совершается в один день. Все эти игры с приданием форм, как можно видеть на примере эвфемизмов, являются в той же мере и играми с правилами, а через это — двойными играми, делом виртуозов. Чтобы держаться в рамках правил, нужно чувствовать кончиками пальцев правила, противников, игру. Если бы нужно было предложить транскультурное определение совершенства, я сказал бы, что это умение играть по правилам игры до предела, вплоть до нарушения, полностью оставаясь в границах правил. Иными словами, анализ практического чувства заходит значительно дальше бесписьменных обществ. В большинстве наших обыденных поступков нами управляют практические схемы, то есть «принципы, предписывающие порядок действия» («principium importans ordinem ad actum», как говорили схоласты), информационные схемы. Это принципы классификации, принципы иерархизации, принципы деления, которые одновременно и принципы видения, короче — всё то, что позволяет каждому из нас различать вещи, которые другие путают, оперировать diacrisis 2, разделяющими суждениями. Восприятие глубоко диакритично; оно различает форму и содержание, важное и неважное, главное и второстепенное, актуальное и неактуальное. Эти принципы суждения, анализа, восприятия, понимания почти всегда имплицитны и, вместе с тем, классификации, которые они совершают, являются последовательными, но лишь до определённой степени. Это наблюдается, как я показал, на примере ритуальных практик — если зайти слишком далеко в логическом контроле, то можно увидеть, что на каждом шагу возникают противоречия. То же самое происходит, если респондентов попросить классифицировать политических деятелей, партии или профессии. Классификационные схемы, как бы корпоративные диспозиции, действующие на практике, могут в некоторых случаях переходить в объективированное состояние. Каков эффект объективации? Ставить перед собой вопрос об объективации значит ставить вопрос о самой работе этнолога, которая, по образцу первых законодателей, кодифицирует посредством одной лишь регистрации предметы, существовавшие ранее только в инкорпорированном состоянии, в форме диспозиций, схем классификации, продукты которых являются упорядоченными, но их упорядочение частично. Следует остерегаться искать в продукции габитуса логики больше, чем там её есть — логика практики в том, чтобы быть логичным до того момента, когда быть логичным становится непрактичным. Во французской армии учили и, может быть, ещё учат, как нужно держать шаг; но ясно, что если для ходьбы нужно было бы придерживаться теории шага, то ходить разучились бы. Кодификация может противоречить практическому применению кода. Любая работа по кодификации, следовательно, должна сопровождаться теорией эффекта кодификации под угрозой бессознательного замещения предмета логики (код) на логику предмета (практические схемы и порождённую ими частичную логику практики). Объективация, которую совершает кодификация, вводит возможность логического контроля логичности, возможность формализации. Она делает возможным установление эксплицитной нормативности, как в грамматике или праве. Когда говорят, что язык — это код, забывают уточнить в каком смысле. Язык — это не код, собственно говоря; он становится им лишь с помощью грамматики, которая является квазиюридической кодификацией информационных схем. Говорить о коде в отношении языка, значит допускать образцовую fallacy 3, заключающуюся в том, чтобы вкладывать в сознание изучаемых людей то, что нужно иметь в сознании для понимания того, что они делают. Под предлогом, что для понимания иностранного языка нужно иметь грамматику, действуют так, будто бы те, кто говорит на языке, подчиняются грамматике. Кодификация — это изменение природы, изменение онтологического статуса, которое совершается, когда от освоенных на практике лингвистических схем переходят к коду, грамматике с помощью работы по кодификации, которая является юридической работой. Нужно анализировать эту работу, чтобы знать одновременно, что в действительности происходит, когда юристы пишут кодекс, а что совершается автоматически, без участия знания, когда создаётся наука практики. Кодификация выступает заодно с дисциплиной Некоторые важные эффекты кодификации связаны с объективацией, которая в них заключена, и вписаны в использование письменности. Хавелок в работе о Платоне анализирует понятие «мимесис», которое можно перевести как имитацию, в обыденном смысле этого слова, но которое указывает прежде всего на действие мимирования. Поэты являются мимами — они не знают того, о чём сами говорят, поскольку неотделимы от того, что говорят. Они говорят, как танцуют (впрочем, они танцуют и мимируют, распевая свои поэмы) и, если верно, что они могут выдумывать, импровизировать (габитус есть основа выдумывания, но в определённых границах), то не обладают основой своего вымысла. Поэт, по Платону, есть абсолютная антитеза философу. Он говорит о добре, он говорит о красоте, он говорит, к примеру, в архаических обществах, нужно ли заключать мир или воевать, нужно ли убивать или нет изменившую женщину — короче, главные вещи, и он не знает, что он говорит. У него нет основы собственного производства. В этом приговоре поэту фактически содержится имплицитная теория практики. Мим не знает того, что он делает, потому что срастается с тем, что делает. Он не может объективировать, объективироваться, в частности потому, что ему недостаёт записи и всего того, что делает возможным запись, и прежде всего — свободы возвращаться к тому, что сказано, логического контроля, позволяемого возвращением назад, конфронтацией последовательных моментов речи. Логика всегда воевала против хронологии, против последовательности — столь же долго, сколько я нахожусь в линейном времени, я могу довольствоваться быть логичным в целом (это то, что делает жизнеспособными практические логики). Логика предполагает конфронтацию последовательных моментов, вещей, которые были сказаны или сделаны в различные, разделённые моменты. Так же, как Сократ, тот, который ни о чём не забывает и ставит своих собеседников в противоречие с самими собой («Но не говорил ли ты только что?»), сталкивая последовательные моменты их речи, письмо, которое синхронизирует («письмена остаются»), позволяет охватить одним взглядом, ипо intuitu, то есть в то же мгновение, последовательные моменты практики, которые были защищены от логики хронологическим развитием. Объективировать — это ещё и производить на белый свет, делать видимым, публичным, известным всем, обнародованным. Автор в истинном смысле есть некто, кто делает публичными вещи, которые всё смутно ощущают; некто обладающий особой способностью обнародовать подразумеваемое (имплицитное), молчаливое и осуществляющий настоящую созидательную работу. Определённая доля действий становятся официальными, как только они становятся публичными, обнародованными (публикация объявлений о свадьбе). Опубликование есть акт официализации par excellence. Официальное — это то, что может и должно стать публичным, афишированным, заявленным перед всеми, перед всем «миром» в противоположность официозному, считай, секретному и постыдному. С официальной публикацией всё одновременно берутся в свидетели и призываются контролировать, ратифицировать, освящать, и они ратифицируют, освящают самим своим молчанием (это антропологический фундамент дюркгеймовского различения между религией, непременно коллективной и публичной, и магией, которая объективно и субъективно обрекает себя фактом скрытности). Эффект официализации идентифицируется с эффектом официального утверждения. Утверждать официально — этимологически значит убеждаться в том, что говорят одно и то же, когда говорят те же самые слова; значит превращать практическую схему в лингвистический код по юридическому типу. Иметь имя или занятие, утверждённое официально, признанное — значит существовать официально (коммерция в индоевропейских обществах не является настоящим занятием, поскольку это занятие без названия, безымянное, negotium, досуг). Обнародование есть операция придания официального характера, и, следовательно, легализации, поскольку она предполагает предание огласке, разоблачение перед всеми и официальное утверждение, всеобщий консенсус на раскрытый таким образом предмет. Последняя черта, ассоциирующаяся с кодификацией — эффект формализации. Кодировать значит покончить с размытостью, неясностью, с плохо очерченными границами и приблизительными делениями, производя чёткие классы, оперируя отчётливыми делениями, устанавливая очерченные границы, даже если будут отсеиваться люди типа «ни рыба, ни мясо». Трудности кодирования, составляющие ежедневный хлеб социолога, обязывают задуматься над такими неклассифицирующимися (представителями) наших обществ (например, студентами, которые подрабатывают, чтобы платить за учёбу), над этими незаконнорождёнными — с точки зрения доминирующих принципов деления — существами. И можно открыть, таким образом, а contrario, Кодификация делает вещи простыми, ясными, коммуникабельными; она делает возможными контролируемый консенсус над значением, гомологичность — так обеспечивается придание словам единого смысла. Это определение лингвистического кода по Соссюру: то, что позволяет передатчику и приёмнику связывать один и тот же звук с одним и тем же значением, а одно и то же значение — с одним и тем же звуком. Но, если вы перенесёте формулу на профессии, вы тотчас же увидите, что это не так легко — согласятся ли все члены одного общества на то, чтобы придать одинаковый смысл одинаковым названиям профессий (преподаватели, например) и чтобы дать одинаковое название (и всё, что из него следует: зарплата, преимущества, престиж и так далее) одинаковым профессиональным практикам? Часть социальных битв держится на факте, что в точности ничто не гомологично, а если гомологичность имеется, то она не кладёт конец дискуссиям, сделкам и даже оспариванию (несмотря на то, что инстанции, производящие юридически гарантированные социальные классификации, например, статистические институты и государственная бюрократия, принимают обличье научного нейтралитета). В действительности, если правила дорожного движения (как лингвистический код) и заставляют признать себя без особой дискуссии, то потому, что, за некоторыми исключениями, они находят решение между возможностями относительно произвольными (даже если однажды установленные в объективности Соответственно, формализация, понимаемая как в смысле логическом или математическом, так Таким же образом юристы, чтобы преодолеть правосудие, основанное на чувстве справедливости, которое Вебер, несомненно, с несколько этноцентричным упрощением, называет Kadisjustiz, правосудие кади 5, должны устанавливать законы формальные, общие, основанные на общих и эксплицитных принципах и изложенные так, чтобы давать верные ответы во всех случаях и для всех (для любого «X»). «Формальное право, — пишет Вебер, — учитывает исключительно однозначные общие характеристики рассматриваемого случая». Именно эту конституирующую абстракцию права игнорирует практическая осмотрительность чувства справедливости, которое идёт непосредственно от частного случая к частному случаю, от частного нарушения к частной санкции, минуя опосредование через концепты или общее право. Одной из добродетелей формализации (которая есть также и порок…) является то, что она даёт возможность, как любая рационализация, для экономии изобретательности, импровизации, творчества, Формальное право обеспечивает калькулируемость и прогнозируемость (ценой абстракций и упрощений, в результате которых суждение, формально более приложимое к формальным правилам права, может оказаться в полном противоречии с оценками, идущими от чувства справедливости: summum jus summa injuria). Формальное право обеспечивает прежде всего безупречную замещаемость агентов, отвечающих, как говорится, за «вершение правосудия», то есть за применение кодифицированных правил в соответствии с кодифицированными правилами. Любой может вершить правосудие. Больше нет необходимости в Соломоне. С обыденным правом всё идёт хорошо, если есть Соломон. В противном случае опасность произвола очень велика. Известно, что нацисты исповедовали номотетическую харизматическую теорию, доверяя Фюреру, поставленному выше закона, задачу изобретать право в любой момент. Против этого институированного произвола законы, даже крайне несправедливые, такие как расистские законы 35 года о евреях (которые были уже преследуемы, ограблены и так далее), могут приниматься жертвами благожелательно, поскольку, перед лицом абсолютного произвола, даже крайне несправедливый закон определяет границы чистого произвола и обеспечивает минимальную прогнозируемость. Но форма, формализация, формализм действуют не только своей специфической чисто технической силой разъяснения и рационализации. Существует собственно символическая эффективность формы. Символическое насилие, образцовой реализацией которого, без сомнения, является право, есть насилие, осуществляемое — если можно так выразиться — в формах, в оформлении. Придать формы — значит дать действию или речи форму, признаваемую как подходящая, легитимная, одобряемая, то есть такую форму, когда можно производить публично, перед лицом всех, волю и практику, которые, будучи поставленными в другом виде, были бы неприемлемыми (это функция эвфемизма). Сила формы, эта vis formae, о которой говорили древние, является такой чисто символической силой, которая позволяет силе полностью осуществиться, принимая такой вид, в котором её невозможно узнать как силу, и заставляя признать себя, одобрить, принять, благодаря явлению в обличьях универсальности — разума или морали. Я могу теперь вернуться к проблеме, которую поставил вначале. Нужно ли выбирать между «юридизмом» тех, кто верит, что правило действует, и материализмом Вебера, напоминающего, что правило действует лишь тогда, когда ему выгодно подчиняться, и — в более общем виде — между нормативным и дискриптивным определениями правила? В самом деле, правило действует vis formae, силой формы. Верно, что, когда социальные условия его действенности не связаны воедино, оно само по себе ничего не может. Во всяком случае, в качестве правила с притязанием на всеобщее оно добавляет свою собственную силу, ту, которая содержится в эффекте рациональности или рационализации. Слово «рационализация» всегда предстаёт в двойном смысле Вебера и Фрейда — vis formae есть всегда одновременно сила логическая и социальная. Она воссоединяет силу универсального, логического, формального, формально-логического и силу официального. Официальное обнародование, извещение на языке формальном, официальном, согласованном с требуемыми формами, которые отвечают официальным обстоятельствам, имеют сами по себе эффект освящения и узаконивания. Некоторые практики, которые так долго переживались как драма, что уже не было слов, чтобы о них говорить или думать, тех официальных слов, сказанных людьми уполномоченными, врачами, психологами, которые дают возможность заявить о них себе самим и другим людям, подвергаются настоящей онтологической трансмутации, как только, став узнанными и признанными публично, названными и разрешёнными, эти практики оказываются легитимными и даже легализированными и, следовательно, могут заявить о себе, афишировать себя. Это, например, касается понятия «ювенильное сожительство», которое по его пошлости бюрократического эвфемизма, сыграло определяющую роль, особенно в сельской местности, в работе символического сопровождения скрытой трансформации практик. Итак, я вижу, что сегодня встречаются два противоположно направленных подхода, которые я последовательно осуществил в научной работе. Стремление порвать с «юридизмом» и обосновать адекватную теорию практики вело меня от норм к схемам и от сознательных намерений или эксплицитных планов расчётливого сознания к сумрачной интуиции практического чувства. Но такая теория практики таила принципы теоретической постановки вопроса о социальных условиях возможного (в частности, schole) и собственные эффекты «юридизма», которые нужно было побороть, чтобы её построить. Юридическая иллюзия навязывается не только исследователю. Она действует в самой реальности. Адекватная наука практики должна её учитывать и, как я попытался это здесь сделать, анализировать механизмы, которые лежат в её основании (кодификация, канонизация и тому подобное). Это равносильно тому, если идти до конца в своей затее, чтобы поставить, учитывая её всеобщность, проблему социальных условий, необходимых для самой деятельности по кодификации и теоретизации, и социальных результатов такой теоретической деятельности, частной формой которой является работа самого исследователя в социальных науках. | |

Примечания | |

|---|---|

| |