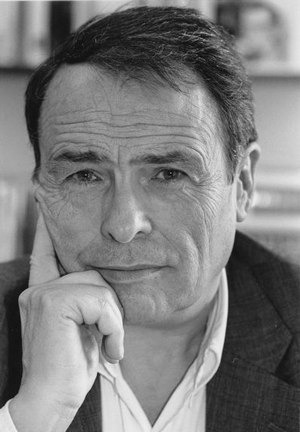

Интервью французского социолога Пьера Бурдьё (Pierre Bourdieu; | |

Вопрос: Возьмём частную область социального пространства, которую Вы разбираете в статье «Поле литературы», опубликованной на немецком языке. «Знаменательно, — пишете Вы, — что те, кто занимаются научным исследованием произведений литературы и искусства, всегда пренебрегают необходимостью учитывать социальное пространство, в котором располагаются создатели этих трудов, и их значимость». Анализ, фиксирующий это пространство только как «окружение», «контекст», «социальный фон», кажется Вам недостаточным. Что же такое тогда «поле литературы», и каковы его конструктивные основы? Пьер Бурдьё: Понятие поля культурного производства (в котором выделяются поле изобразительного искусства, поле литературы, поле науки и тому подобные) позволяет порвать с неясными ссылками на социальный мир (выражающимися в таких словах как «контекст», «окружение», «социальный фон», social background), которыми обычно довольствуется социальная история искусства и литературы. Поле культурного производства — это совершенно особый социальный мир, воскрешающий в памяти устаревшее понятие «царство литературы». Но не стоит останавливаться на нём, поскольку это лишь удобный образ. И если мы можем обнаружить разного рода функциональные и структурные гомологии между социальным полем в целом, политическим полем и полем литературы, в котором, как С определённой точки зрения, поле литературы (или поле науки) такое же поле, как и другие (вопреки всяким формам агиографии или, попросту, вопреки тенденции считать, что социальные универсумы, в которых производятся эти исключительные реальности: искусство, литература, наука могут быть только различными, причём во всех отношениях). В нём есть вопрос о власти: публиковать или отказать в публикации; о капитале: капитал признанного автора может быть перенесён частично насчёт молодого, неизвестного ещё автора благодаря хвалебной рецензии или предисловию к книге; в нём; в нём, как и везде, наблюдается отношение силы, стратегии интересы и так далее. Но нет ни одной характеристики, обозначающей эти концепты, которая не принимала бы в поле литературы специфическую форму, совершенно неприводимую к другим. Например, если верно то, что поле литературы, как и все другие поля, есть место отношения силы (и борьбы, направленной на их трансформацию или сохранение), то, тем не менее, эти соотношения силы, которые навязываются всем агентам, входящим в поле, и давят особо грубо на новичков, принимают специальную форму: на деле в их основании лежит очень своеобразный вид капитала, являющийся одновременно и инструментом, и ставкой конкурентной борьбы в поле, а именно — символический капитал как капитал признания или посвящения, институционализированного или нет, который различные агенты или институции могут аккумулировать в течение предшествующей борьбы, ценой труда и специфических стратегий. Следует также уточнить природу этого признания, которое не измеряется ни коммерческим успехом — оно, скорее, противоположно ему, ни простым социальным посвящением: принадлежностью к академиям, получением премий и тому подобного, ни даже простой известностью, которая, если приобретена нечестным путём, может дискредитировать. Сказанного достаточно, чтобы дать почувствовать нечто очень своеобразное. Короче говоря, с понятием поля мы получаем средство ощутить частное в общем, общее в частном. В самой идеографической монографии (о поле французской литературы во времена Флобера, о революции, совершенной Манэ в поле живописи, о борьбе внутри литературного поля в конце XIX века — исследование, которым я занят сейчас [1]) можно найти общие положения о функционировании полей, а можно извлечь из общей теории функционирования полей очень мощные гипотезы о функционировании частного состояния частного поля (к примеру, поле производителей индивидуальных жилых домов, по которым я проводил исследование [2]). Но ментальные привычки настолько сильны, в особенности у тех, кто отрицает их существование, что понятие поля литературы (или искусства) обречено на две противоположные по смыслу редукции: в нём видят новое утверждение нередуцируемости мира искусства или литературы, образующего, таким образом, особый мир, игнорируя стратегии, интересы и борьбу с обыденным существованием, или, напротив, могут свести данное понятие к тому, против чего оно было сконструировано. При этом стратегии, интересы или борьба сводятся к таковым в поле политики или в обыденном существовании. Я хотел бы сослаться на статью Петера Бюргера [3] как на пример подобной критики, которая идёт от непонимания и разрушает сложное понятие, упрощая его, зачастую из самых добрых побуждений, до уровня здравого смысла, обыденного или научного, в борьбе с которым оно было завоевано, что позволяет этой критике получить поддержку всех, кого успокаивает возврат к очевидному. Он пишет: «Бурдьё в противоположность Адорно защищает функционализм» (наклеивание ярлыков — «научный» эквивалент оскорблений, — это тоже общая стратегия, и тем более могущественная, чем более ярлык (как в данном случае) является стигматизирующим и неопределённым, а следовательно, неопровержимым). «Он анализирует, — продолжает автор — действия субъектов в том, что у него называется полем культуры, принимая в расчёт исключительно возможности завоевать власть или престиж, и рассматривает объекты просто как стратегические средства, которые используют создатели в борьбе против власти». Петер Бюргер обвиняет в редукционизме теорию, которую сам предварительно редуцировал — он делает вид, будто это я свёл функционирование поля литературы к функционированию поля политики (добавляя «исключительно» и «просто»). Действительно, я говорю, что поле литературы, как и политическое или какое-либо другое поле, есть место борьбы (кто стал бы отрицать это? Во всяком случае не Петер Бюргер, учитывая стратегию, используемую им против меня…), но эта борьба имеет специфические ставки; что власть и престиж, преследуемые в борьбе, откосятся к совершенно особому типу (если вы хорошо меня слушали, то должны были заметить, конечно, как я уже раз двадцать употребил слово «специфический», пренебрегая элегантностью стиля). Короче, Петер Бюргер упрекает меня в игнорировании специфики борьбы в искусстве и интересов, вовлечённых в неё, — именно того, что он исключил с самого начала, посредством странного вытеснения, из понятия поля, которое было введено как раз затем, чтобы показать их. Этот вид избирательной слепоты, чьей жертвой очень часто становятся мои сочинения, кажется мне, поддерживается сопротивлением, вызываемым научным анализом социального мира. Возвращаясь к вашему вопросу (надеюсь, что эта критическая преамбула была небесполезной), скажу, что поле литературы есть поле сил Относительно вопроса о границах — нужно остерегаться позитивистского видения, которое для нужд статистики, например, определяет границы с помощью так называемого оперативного решения, произвольно разрешающего во имя науки вопрос, неразрешимый в реальности, а именно: кто интеллектуал, а кто нет, кто «истинный» интеллектуал, в чём проявляется истинная сущность интеллектуала. Действительно, одной из основных ставок в борьбе, разворачивающейся в поле литературы или искусства, является определение границ поля или легитимного участия в борьбе. Сказать о том или ином течении, той или иной группе: «это не поэзия» или «это не литература» — значит отказать в легитимном существовании, исключить из строя, отлучить. Такое символическое исключение является лишь оборотной стороной усилия внушить определение легитимной практики, например, чтобы установить, как вечную и универсальную сущность» историческое определение Такое доминирующее определение предписывается всем и, в особенности, новичкам, как более или менее непреложная пошлина за вход. Понятно, что борьба за определение жанров в поэзии в переломный момент века или в романе, начиная со Второй мировой войны Вопрос: Поле власти, как доминирующее внутри совокупности всех полей, оказывает влияние на поле литературы. Тем не менее, Вы придаёте полю литературы «относительную автономию», исторический процесс формирования которой вами анализируется. В чём конкретно заключается в нынешнее время его автономия? Пьер Бурдьё: Поля культурного производства занимают подчинённую позицию в поле власти: именно этот основополагающий факт игнорируется обычными теориями искусства и литературы. Или, переводя на более распространённый язык, я мог бы сказать, что артисты и писатели, Автономия полей культурного производства — это структурный фактор, диктующий форму внутренней борьбы в поле. Он значительно изменятся Вопрос: Интеллектуалы в Федеративной Германии определяют себя, по крайней мере, начиная с движения 1968 года, скорее, как левых, они мыслят себя через оппозицию доминирующему классу. Именно об этом свидетельствует, например, достаточно сильное влияние «критической теории» Франкфуртской школы или таких философов, как Эрнст Блох. Вы выделяете интеллектуалам, в связи с Вашим анализом символической борьбы, место внутри доминирующего класса. Театр этой символической борьбы, как Вы говорите, есть «сам доминирующий класс» и, следовательно, речь идёт о «борьбе фракций» внутри класса, часть которого образована интеллектуалами. Как Вам удалось провести такой анализ? Разве вопрос о возможностях получения доступа к власти для поля литературы или для некоторых из его частей не ставится? А может быть, это как раз ангажированная, действующая или реалистичная, претензия литературы? Пьер Бурдьё: Производители культуры обладают специфической властью, властью чисто символической заставить видеть или верить, пролить свет, сделать эксплицитным, объективированным опыт, в большей или меньшей степени спутанный, неясный, не сформулированный и даже не формулируемый, о природном и социальном мире и тем самым заставить его существовать. Они могут поставить эту власть на службу доминирующим. Они могут также в логике своей борьбы в поле власти поставить её на службу подчинённым в социальном поле, взятом и его совокупности. Известно, что «артисты», от Гюго до Маларме, от Курбе до Писсаро часто отождествляли свою борьбу доминирующих-подчинённых против «буржуазии» просто с борьбой подчинённых. Однако, и это верно также для так называемых «органических интеллектуалов» революционных движений, союзы, основывающиеся на гомологии позиций (доминирующий-подчинённый = подчинённый) всегда более ненадёжны и хрупки, чем основывающиеся на идентичности позиций и, тем самым, условий и габитусов. Как бы то ни было, но специфические интересы производителей культуры, в той мере, в какой они связаны с полями, по самой логике своего функционирования поощряющих, способствующих или предписывающих преодоление личного интереса в обыденном смысле, могут привести производителей культуры к действиям политическим или интеллектуальным, которые можно назвать универсальными. Вопрос: Какое изменение Ваша теория вносит в литературу, трактовку произведений, в традиционную науку литературы? Вы отказываетесь как от внутренней герменевтики, так и от интертекстуальности, как от сущностного анализа, так и от «философии биографии», чтобы обратиться к критическим терминам, которые используете для характеристики работы Сартра о Флобере. Когда Вы представляете на рассмотрение «произведение искусства как отображение поля в его целостности», какого рода последствия это имеет? Пьер Бурдьё: Теория поля действительно подводит к отказу как от установления непосредственной связи между индивидуальной биографией и произведением (или между «социальным классом», из которого вышел автор, и его произведением), так и от внутреннего анализа единичных произведений или даже от интертекстуального анализа, то есть установления связи в совокупности произведений. Поскольку это всё нужно делать вместе. Я утверждаю, что существует достаточно строгое соответствие, гомология между пространством произведений, рассматриваемых в их различиях, расхождениях (интертекстуальным образом), и пространством производителей и институций производства: журналы, издательства и тому подобное. Различным позициям в поле производства, которые можно определить по практикуемому жанру, рангу этого жанра, отмечаемому по месту публикации (издательство, журнал, галерея и тому подобное) и по показателям признания или, просто по «стажу», то есть количеству лет, прошедшему с момента включения в игру, но вместе с тем и по показателям более внешним, таким как социальное и географическое происхождение, которые переводятся в позиции, занимаемые внутри поля, соответствуют позиции, занятые в пространстве способов выражения, литературных или художественных форм (александрийский стих или другой размер, ритм или верлибр, сонет или баллада и так далее), тем и всякого сорта формальных признаков более тонких, которые традиционный литературный анализ уже давно отмечал. Иначе говоря, чтобы адекватно читать произведение в единичности его текстуальности, нужно читать его сознательно или неосознанно в его интертекстуальности, то есть сквозь систему отклонений, определяющих его положение в пространстве современных произведений. Однако такое диакритическое чтение неотделимо от структурного восприятия соответствующего автора, чьи диспозиции и взгляды определяются объективными отношениями, которые определяют и детерминируют его позицию в пространстве производства и детерминируют или направляют отношения конкуренции, существующие с другими авторами, и совокупность стратегий, особенно формальных, делающих его настоящим артистом или настоящим писателем — в противоположность «наивному» артисту или писателю, как в случае Руссо и Бриссе, которые, собственно говоря, не ведали что творят. Это не значит, что не наивные артисты, прототипом которых является, на мой взгляд, Дюшан, действительно ведают, что творят, поскольку это было бы равносильно тому, чтобы сделать из них циников или лжецов. Необходимо и достаточно, чтобы они были «в деле», в курсе того, что делалось и делается в поле, а также, чтобы у них имелось «чувство истории» поля, его прошлого и будущего, его последующего развития, того, что ещё нужно сделать. Всё это является формулировкой «чувства игры», исключающего цинизм и требующего, чтобы его приняли в игру, приняли посредством игры в степени, позволяющей предварять будущее. Но эта формулировка нисколько не подразумевает ни теорию игры в качестве игры (для этого достаточно было бы трансформировать illusio как инвестицию в игру, интерес к игре, в простую и настоящую иллюзию), ни даже теорию игры, то есть законы, по которым игра действует, и рациональные стратегии, необходимые для победы в ней. Коротко говоря, природа производства, осуществляемая в границах поля, существенным образом диакритична и заставляет нас читать всякое поле — как поле принятых позиций (точек зрения), так и поле самих позиций — в каждом произведении, созданном в этих условиях. Это подразумевает, что все оппозиции, которые мы имеем привычку возводить между внутренним и внешним, герменевтикой и социологией, текстом и контекстом совершенно ложны. Они предназначены закреплять сектантские отречения, неосознанные предрассудки (в частности, аристократизм lector’а который не хочет пачкать руки, изучая социологию производителей) или, просто-напросто, поиск наименьшей затраты сил. Предлагаемый же мною метод анализа может быть применён на деле только ценой огромного труда. Он требует, чтобы делалось то, что делали адепты любого из известных методов (метод внутреннего чтения, анализ биографий и тому подобное) обычно в масштабе одного отдельного автора, и что нужно делать для действительного конструирования поля произведений и поля производителей, а также системы отношений, устанавливающейся между этими двумя ансамблями связей. Вопрос: Какое место принадлежит, по Вашему мнению, субъекту, который создаёт литературу или искусство? То старое представление о писателе как «творце символического», кто «называет» или кто «видит» в том смысле, в каком видит Кассандра, хотя и старое, но не изменившееся и действующее, кажется ли оно нам важным? Какое применение писатель может найти Вашей теории? Пьер Бурдьё: Автор — это действительно творец, но совершенно в другом смысле, чем его понимают в литературной или художественной агиографии. Манэ, например, совершает действительную символическую революцию, по образу некоторых больших религиозных или политических пророков. Он глубоко трансформирует видение мира, то есть категорий его восприятия и оценивания, принципов конструирования социального миря, определения того, что важно, а что нет, что заслуживает быть представленным, а что нет. К примеру, он вводит и внедряет представление о современном мире, о мужчинах в цилиндре Критики, которые замечают и возвещают о появлении художника-авангардиста как о появлении политического революционера, не сильно ошибаются, даже если совершаемая им символическая революция обречена ограничиваться в большинстве случаев символической областью. Власть называть, в частности называть «неназываемое», то, что было ранее незамеченным: или вытесненным — огромная власть. Как говорил Сартр, слова могут разрушать. Так бывает, например, когда слова начинают жить публичной жизнью, то есть открыто, официально, когда они заставляют видеть или предвидеть вещи, существовавшие до этого в неявном, спутанном и даже вытесненном состоянии. Предъявить, вытащить на свет, произвести — это немало, | |

Примечания | |

|---|---|

| |