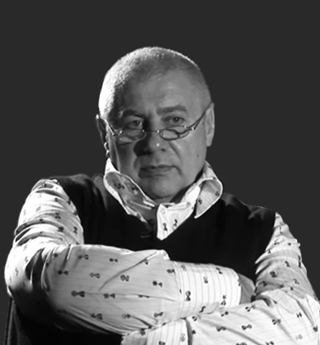

Глеб Олегович Павловский — российский политолог и политический технолог, главный редактор и издатель «Русского журнала», директор «Русского института», профессор Высшей школы экономики, соучредитель и руководитель «Фонда эффективной политики». | |

Вопрос: Что происходит с гуманитарным образованием? Глеб Павловский: Гуманитарное вынуждено конкурировать на равных основаниях с сюжетными описаниями, не вытекающими ни из какого гуманитарного знания. Иными словами, монография о да Винчи конкурирует с «кодом да Винчи» на равных. И это ещё добрый вариант, пока нет кинофильма «Код да Винчи». Умберто Эко — человек, который первым освоил «серфинг» между вот этими двумя реальностями, — в принципе снимает вопрос, какие из его книг и произведений являются научными, а какие попсовыми. Это не значит, что для него их разница не является ценностью. Но эта ценность — его личная ценность, она питает его уважение к себе, не более. Для читающего такой разницы нет. Поэтому сейчас при многообразии вариантов восстановилось то, что было преодолено в своё время явлением науки Нового времени: снова возник единый непрерывный ряд, континуум от анекдота до систематического повествования. А через роман — к научной книге, которая должна быть продана и Вопрос: А чему Глеб Павловский: Это медлительный бегемот, но постепенно и он в силу естественного для системы накопления сбоев, ошибок тоже соскальзывает к беллетризации всего, что попало под руку. Учебник может свободно включать истории и трактовки, которые на самом деле взяты из кино. Сегодня образование должно дать набор тематических ключей, паролей и обеспечить доступ к литературе в самом широком смысле. Необходимо уметь прибегать к «библиотеке сюжетов». Хорошо бы примерно представлять, о чём идёт речь, когда упоминается, к примеру, король Франциск. Но в принципе Дрюона для обеспечения минимума уже достаточно. Вопрос: Проблема уточнения границ, снятия их и отмены сейчас одна из ключевых для гуманитарного образования. А отражается ли эта новая ситуация на реальных условиях, меняет ли традиционную классификацию конкретных специальностей? Глеб Павловский: Представим себе такую ситуацию: молодой человек попадает на работу в корпорацию. Его непременно будут учить и переучивать. Но в любом случае он должен владеть навыками смены тем разговора с шефом, чтобы не быть поставлен в тупик и застигнут врасплох, но для всего этого, строго говоря, ему не нужно знание. В скрытом виде гуманитарное знание работает просто как тренинг, натаска. Поэтому отраслевая Вопрос: Тогда получается, что все традиционные институции лишние, они не нужны, потому что всё, что описано тобой сейчас, входит в некий «джентльменский набор», составляет кодекс универсального светского воспитания, которое сгодится для любой ситуации? Глеб Павловский: А чем плохо светское воспитание? Это некая данность, она поглощает людей, поглощает время, которое иным образом, скорее всего, не могло быть потрачено. Это что за анархо-нигилизм — отменять целые институты! Да институты и не позволят себя отменить. На них завязаны интересы, на них завязаны субсидии и функции, полномочия, статусы. Вон сколько с одной Академией наук сейчас плясок вокруг права академиков и впредь продолжать сдавать свои санатории и ангары телевизионщикам, чем, впрочем, они успешно занимались и раньше. Вопрос: И тем не менее для того, чтобы получить некий набор необходимых навыков успешного выживания и продвижения себя, может быть, имеет смысл все Глеб Павловский: Если объяснить, что такое Интернет человеку, жившему в дотелефонную эпоху, он не будет слишком потрясён. Он не слишком удивится, когда поймёт, что Интересно другое. Вопрос: Больше года Фонд Эффективной Политики ведёт реальные образовательные проекты, работает со студентами-гуманитариями, не являясь при этом какой-либо образовательной структурой. Можно ли говорить о Глеб Павловский: Я совсем не уверен, что речь идёт об «изготовлении гуманитариев». Можно было бы, скажем, пятнадцать-двадцать лет назад говорить о том, что по аналогии с перетеканием советских безналичных рублей в наличные через кооперативы идёт схожий процесс перетекания накопленного в советских институтах, академических гуманитарных, ведомственных структурах невостребованного знания в независимые интеллектуальные центры, которые высыпали, как прыщи у подростка. Именно тогда, в конце Нынешний процесс, я думаю, было бы трудно описать таким образом. Здесь что происходит? Тот, кто действительно считает, будто порождает Поэтому мы не «производим гуманитариев», мы и есть гуманитарии, но людьми и рынком можем быть признаны в каком угодно качестве — кроме качества гуманитариев. Например, в роли знающих, что именно стоит знать в этот момент. А само знание — это наше частное достояние. Подчёркнуто частное! Предмет доверительной коммуникации с бытием не может более стать сообщаем, этот путь нам заказан. И наши образовательные программы — это «матрёшки». Они возможны в качестве натаски с укромными закладками знания, способными в Тем не менее в наших образовательных проектах мне всегда интересно докопаться до живого существа, которое ценит факт как таковой, факт как «добрый удар». Но это, оказывается, трудно и почти нереально в силу перегруженности молодых людей задачами социализирующей интриги, освоения абсурдных в качестве знания, но признанных меток успешности. То есть им надо очень быстро и суетливо становиться успешным, может быть, нелепейшим образом, который тебе после и не понадобится и не поможет ничем, не избавит тебя в дальнейшем от того, чтобы снова и снова это подтверждать. А если не стать, то хоть показаться, обозначить себя в этой гонке. При этом некогда думать. И некогда различать факт и рекламу. И некогда ценить и боготворить факт — а ведь факты дружественны! Для меня вопрос, на кого можно сделать ставку: на передовых ли карьеристов, с тайной мыслью, что ребята с сильной карьеристской энергетикой однажды выйдут за пределы карьеризма и окажутся способными на нечто более интересное, чем карьера? Условно говоря, если создать для них сложную или опасную ситуацию. Кроме того, ещё можно случайно напасть на резервный геном таланта. Поэтому я здесь могу предложить только поделиться своими сомнениями, своими трудностями, понимая, что и мои трудности, в сущности, банальны с точки зрения мирового гуманитарного опыта. Они могут быть не банальны в Вопрос: А что такое RAND Corporation с гуманитарной точки зрения? Глеб Павловский: RAND Corporation катализировала процессы втягивания университета в повестку государственной власти, через фигуру эксперта, порождение фигуры эксперта и превращение его в базовую фигуру власти. Вообще это, конечно, было страшно интересно в советском контексте, когда нам мечталось о технологизации властного знания. Например, в Советском Союзе единственная непрерванная традиция, помимо традиции точного, не гуманитарного научного знания, был марксизм. Все прочие традиции, насколько я понимаю, были прерваны, что феноменология, что академический идеализм. То есть ни одна из них не была представлена непрерывной школой. А проблема марксизма была в его нетехнологичности. Марксизм застыл в эпохе, когда он ещё был, в сущности, неким интеллектуальным искусством, почти непередаваемым. Оттого нам остро хотелось технологии, хотелось технологизации. Сегодня проблемой является не столько техника, сколько вопрос о возможности и способности остановить технику. Это является, в сущности, первым гуманитарным вопросом — можешь или нет? Не можете остановить, значит, вы возитесь с запаянным изнутри радиоуправляемым роботом, управление которым находится неизвестно где, а функция неизвестно какова. Гуманитарное знание в той степени, в которой оно было знанием, выполняло функцию знания Вопрос: А как сегодняшняя «гуманитарная начинка», обеспечиваемая университетом, соотносится с этим стремлением быть успешным? Глеб Павловский: Традиционный университет сегодня для меня вообще некая загадка, жутковатое пространство, в котором я просто не ориентируюсь. Там Здесь нет противоречия: власть работает с гражданами, как с икрой, то есть «населением», и так называемое современное гуманитарное знание, которое, в сущности, почти всё сводится к условиям содержания «населения»: оптимальный режим, питание, обмен веществ, удаление отбросов. В общем, биовласть есть биовласть. Вопрос: Можно ли говорить о полосе затянувшегося кризиса в образовании Глеб Павловский: Это не кризис, а временное небытие на неопределимый срок. Вот, допустим, была ли греческая образованность в Риме в состоянии кризиса? Она проживала в роли некоего аксессуара, приживалки образованности, светскости, в роли раба-философа, грека, который обучал детей. И всем было хорошо. То есть я не могу сказать, что это был «кризис», это было небытие философии как философии. Что, впрочем, не помешало потом ей позднее восстать из пепла, уже в составе христианской школы. Поэтому кризис я бы не называл кризисом. Кризис — это суд в точном смысле слова. Суд ещё не настал. Суд системе современного мира настанет по | |