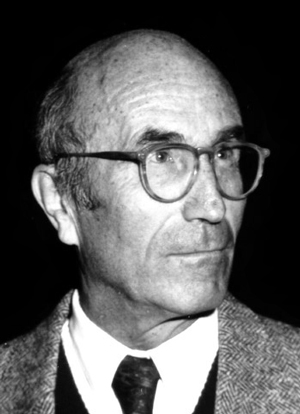

Никлас Луман (Niklas Luhmann, | |

IНаивное отношение человека к собственной истории рефлексия может пресечь различными способами. Одна такая возможность состоит в том, чтобы смотреть на прошлое как на специальную предметную область, ставя вопрос об условиях её познания. Тот, кто хочет сциентифицировать познание, не считаясь с памятью, может ставить в этой перспективе и вопрос об условиях, в которых такое познание имеет научный статус — в силу того, что результаты исторического исследования достигают порога интерсубъективной значимости. Если избрать такую «эпистемологическую» перспективу, можно считать делом решённым, что прошедшее — это то, что было, и, далее, что из всего объективно (прошлого можно выделить темы, пригодные для исследования с точки зрения интересов познания. Можно допустить идеологическую аберрацию таких интересов познания (с ударением на познании!) Возможность и право поступать именно так здесь оспариваться не будут. Но тем не менее, нельзя не признать, что при этом будут обойдены обширные проблемные области, которые ведь тоже входят в компетенцию социологической теории. Эти области затрагивают социальные условия конституирующих принципов эпохи и истории. Конституирование темпоральных модальностей и селекция того, что приобретает в них значимость, — не только вопрос познания: они имеют место уже в самом предмете. Это нужно признать, если мы согласны с тем, что предмет социологического, равно как и социально-исторического исследования составляют осмысленные, автоселективные человеческие переживания и действия, которым свойственна возможность рефлексии над собственной селективностью. В той мере, в какой социологическая теория имеет дело с проблемой смысла [2], темпоральность становится конституирующим измерением её предмета и больше не может рассматриваться только как условие познания этого предмета. Вероятно, историческое исследование сможет освободиться от «исторического сознания» своего предмета — общества, которое оно исследует, словно унаследовав древнюю, пронизывающую все эпохи Omniscientia Dei [3] (Божье всеведение — [лат.] — В социологии, конечно, стало общим местом, что в разных социальных системах имеются и разные типы сознания времени, зависящие от социальных структур этих систем [4]. Это положение разрабатывается прежде всего в отношении темпа временного потока, ограниченности временных ресурсов и широты временного горизонта для действия — стало быть, главным образом, в отношении экономических или «гражданских» аспектов времени. Но всё это в лучшем случае частные аспекты общей проблемы времени. Помимо того, в теории гражданского общества со времён Гегеля и главным образом после Маркса обсуждается историчность актуального на данный момент состояния общественного сознания и способов его рефлексии, но тут — ещё без чёткой дифференциации теоретико-познавательных постановок вопроса [5]. Наши нижеследующие рассуждения преследуют цель объединить эти разрозненные элементы с помощью максимально отвлечённых системно-теоретических постановок вопроса. Нужно будет показать, что социальные системы конституируют время, временные горизонты и определённые способы истолкования темпоральных акцентов — и как это происходит. При этом слово «конституировать» будет пониматься не в значении «создавать, устанавливать» или «творить из ничего», Мы ограничимся здесь рассмотрением временного горизонта прошлого. Рассмотрение — с таких же системно-теоретических позиций — конституирования возможного будущего нуждается в дополнительном анализе. IIИсходя из теории систем, можно прежде всего иначе, чем это было принято доселе, различать переживание и действие. Под переживанием мы понимаем доступный самонаблюдению процесс сознания, если его селективность соотносится не с системой селекции, Исходя из этих предварительных соображений, мы можем назвать актуальное переживание времени, указывающее на неактуальные временные горизонты, модализацией актуального переживания [7]. Высказывания о прошлом — это, к примеру, актуальное высказывание в модусе прошедшего. Иными словами, можно модализировать переживание так, чтобы его содержания удержали общий характер прошлого. Наряду с темпоральными модализациями существует множество других форм модализации — к примеру, эпистемологическая, относящаяся к познанию; или поссибилистическая, относящаяся к совокупности возможностей; или социальная, касающаяся соотнесений с актами селекции. В ходе классической дискуссии о модальностях, относившей модализации сперва к онтологически истолкованной логике, затем к языку, затем к условиям познания, не удалось достичь полного аналитического размежевания и балансировки этих различных видов модализации [8]. Тем самым отсутствует и достаточно абстрактное Одна из них выражает контраст между системой и средой, другая — временная ось, разделённая на две части в соответствии с различием между настоящей и будущей реализацией. За этим кроется, как недавно было показано [9], фундаментальное положение, что дифференциация системы и среды порождает темпоральность, поскольку исключает постепенное, пункт за пунктом коррелирующее сохранение контраста между ними. Теперь уже невозможно, чтобы всё происходило одновременно. Для сохранения нужно время, и это время есть. Критическое воздействие элемента системных процессов наступает лишь позднее, да и тогда ему приходится сперва нащупать осмысленное отношение к среде, иначе контраст системы и среды снова будет утрачен. Затем может последовать второй теоретический шаг. С точки зрения теории систем, всё модализации можно понять как генерализацию системных структур. Генерализация означает, что структура совместима с более чем одним состоянием среды или же системы; данное понятие предполагает контраст системы и среды [10]. В таком смысле, например, возможности — это модальные генерализации, с помощью которых можно идентифицировать либо действительное в качестве возможного иным образом, либо возможное в качестве или действительного, или недействительного. Темпоральные модализации — это генерализации другого типа [11]. Они основаны на сохранении тождества мира или системы в смене различных состояний. Все нижеследующие соображения строятся на предположении, что такие генерализирующие акты варьируют вместе с самими системными структурами, а, стало быть, и не происходят чисто произвольно, и не являются своего рода трансцендентальной иллюзией, будучи простыми «компонентами» процесса познания. Из такого предположения проистекает задача исследовать точнее, какова зависимость между временными горизонтами и структурами социальных систем. Для этого в качестве исходного пункта используем две предпосылки: понятие смысла и опять-таки контраст системы и среды. IIIСмысловое качество человеческого переживания и действия конститутивно для времени и истории постольку, поскольку на нём строится доступная опыту селективность всех целеназначений. Всё, что совершается осмысленно, совершается в горизонте других возможностей. Это происходит даже тогда, когда другие возможности отрицаются в качестве возможностей и, стало быть, событие понимается как необходимое, — ведь и отрицания «могут» (!) (и эта «мочь», в свою очередь, необходима) подвергнуться отрицанию [12]. Исторические события значимы, следовательно, не в своей чистой фактичности и даже не только в своей исторической связи, К понятию смысловой истории относится (всегда конституируемый в настоящем, проецируемый в прошлое) контраст между возможным и действительным. Поэтому «картина истории» того или иного общества варьирует не только вследствие актуально осуществляемых селекции и оформления фактов, о которых считают необходимым сообщить по соображениям познавательным или иным, Это понимание селективности исторических фактов даёт нам ключ для конструирования взаимосвязи между социальными структурами и горизонтами времени. История развёртывается как селекция горизонта возможного, а возможности предполагают в качестве условия возможности системные образования. Тут вновь становится ясно, что мы должны перевести в теорию систем одно употребительное в теории познания понятие, а именно понятие «условие возможности». Понимание того, что возможности зависят от условий возможности и, стало быть, различаются смотря по тому, какими мыслятся условия возможности, — понимание, достигнутое сначала в теории познания, можно просто перенести на системы посредством концепта модальной генерализации [14]. Чтобы отделить возможное от невозможного [15], следует предположить системные структуры, — а их следует предположить, далее, чтобы дифференцировать различные виды возможного, — к примеру, политически возможное, экономически возможное, технически возможное. «Предположение», «отделение», «дифференциация» мыслятся тут как операции будничной жизни, а не только как процессы познания (хотя Следствием этого для теории истории будет то, что всякая селективность, а потому и всякая событийность фактов основаны на системных структурах, обусловливающих тот или иной горизонт возможности, из которого события отбираются в ходе каких угодно процессов. В зависимости от степени и форм дифференциации в системах существуют различные проекции возможности, а потому и различная селективность событий в их горизонте прошлого. К примеру, понятие природы в греческой классике (а значит, у истоков древнеевропейской традиции Societas Civilis. — Гражданского общества — [лат.] — И если верно, что история систем конституируется в качестве истории селекции в зависимости от структурных условий возможности, то память — процесс весьма требовательный: ведь она не просто даёт доступ к наличному запасу знаков для фактов прошлого, но представляет собой воспроизводство селективности событий [18]. Это предполагает не только то, что история фактов известна, но Контраст системной и мировой истории напрашивается ещё и потому, что для реактуализации всякий раз нужны другие условия. История собственной системы в коммуникационных процессах социальных систем принимается в структуры ожидания с большей отчётливостью и принудительностью, нежели история прошлого или история среды. Человек, к примеру, может на суде отрицать, что совершил убийство, но гораздо труднее в той же самой системе ему будет отрицать, что раньше он отрицал, будто совершил убийство [20]. Иными словами для участников социальных систем обязательно правило, предполагающее тождество совместно пережитой системной истории и ожидание общности воспоминаний. Стало быть, системная история служит естественной (нетехнической) гарантией непрерывного продолжения селективности дальнейших переживаний и действий. В этой функции её могут заменить только технически сложные институты (скажем, право). Лишь когда и насколько действует эта предпосылка, история может одновременно служить Системная история, совместно переживаемая и вспоминаемая, — важная предпосылка взаимопонимания, и её невозможно заменить объективно фиксированной мировой историей. При различной степени разрешающей способности памяти опыт и предпосылки коммуникации становятся недоступными для сообщения. Отсюда возникают барьеры понимания между поколениями, а также IVНаш основной тезис можно просто сформулировать в первом приближении. Он гласит, что более сложные общественные системы образуют более широкие, абстрактные и дифференцированные в себе временные горизонты, нежели более простые общества. Благодаря этому они достигают более высокой, более богатой возможностями степени сложности мира, дающей им возможность большей селективности переживания и действия. Одновременно они таким образом могут лучше синхронизировать внутриобщественные системные истории, и притом даже весьма различные по характеру и не поддающиеся интеграции по содержанию (к примеру, в сфере морали), и даже системы с различной по длительности или темпу историей. Это абстрактное положение о корреляции между сложностью общества и сложностью мира будет ориентировать наши дальнейшие рассуждения. И Поэтому более сложные общества вовсе не обязательно имеют и более сложную историю, не говоря уже — историю, более сложную во всех отношениях. Скорее, как показали прежде всего исследования когнитивной и мотивационной сложности в психических системах, более сложные (имеющие более абстрактную структуру) системы приобретают способность иметь как простые, так и сложные связи со средой. Их среда не становится всё более сложной во всех отношениях, что очень быстро истощило бы и самые сложные системы, — просто абстрактность их структуры делает возможным сосуществование сложных и простых, дифференцированных и недифференцированных связей со средой, а потому позволяет уточнять по секторам степень разрешения и дифференцированность полученной картины среды, а иногда и распространять их на другие секторы [25]. Языковое употребление вводит в заблуждение. Сложность — это вовсе не «качество» системы; более сложные системы не обязаны всё переживать сложнее потому, что они «являются» сложными. Эти общие идеи не ограничены областью типов систем, в которых они были обнаружены вначале в результате краха пробных, слишком простых тезисов. Они могут послужить ещё и предупредительным сигналом для теории общества. Поэтому мы можем заранее допустить, что было бы чересчур просто рисовать себе кривую зависимости увеличения сложности общественной системы и временного горизонта в исключительно линейном виде. С другой стороны, теория общества ещё не вполне созрела для исследования, проводимого с соответствующей степенью сложности, а потому напоминать о таких ограничениях на каждом шагу было бы попросту обременительно. Мы их пока оставим в стороне и только ближе к концу, в разделах VII и VIII, рассмотрим подробнее то обстоятельство, что общества с нарастающей сложностью не просто имеют более сложную историю (в смысле, скажем, — более богатую фактами), но что они на основе своей сложности в то же время нейтрализуют, селективно освещают (VII) и умеют обходить (VIII) историю. Если в более сложных обществах история приобретает значимость, то она становится одновременно и более условной, становится одновременно памятью и забвением, в ней становятся одновременно возможными и детальный интерес, и безучастное сдвигание в окончательно забытое прошлое. VОбыкновенно ни историки, ни социологи не задаются вопросом, что такое, собственно говоря, время. Да на этот вопрос, если ставить его прямо и всерьёз, вряд ли будет получен ответ. С другой стороны, велика опасность мыслить неадекватно, оставляя его открытым — скажем, представляя себе время просто как «поток» или держась за календарь. Предыдущие рассуждения о смысле, селективности, модальных генерализациях, системе, среде, истории систем, мировой истории хотя бы делают возможными Благодаря событиям и посредством их селективности всегда конституируется и время, поскольку селекция проявляется характерным образом в качестве события, лишь выделяясь на фоне сохраняющейся структуры возможности. Уже физические системы конституируют время в той мере, в какой отличаются от среды и могут принимать более чем одно состояние в отношении её [26]. Возможность принимать более одного состояния, в свою очередь, обусловлена неполной взаимозависимостью, то есть тем, что не всякое изменение имеет результатом изменение всего. А прерывания взаимозависимости, возможные благодаря системообразованию, выступают предпосылками того, что может происходить дифференциация будущего и прошлого. В смысловых системах селективность смысловых событий проявляется в горизонте альтернативных возможностей, который, если он продолжает существовать после прекращения селективного процесса, осознается как время. Значит, сознание времени, как его ни формулируй, есть ответ на необходимость в качестве условия селективности в конфигурации «система — среда» мыслить одновременно постоянство и изменение. Такая весьма абстрактная дедукция понятия времени ещё ничего не говорит о разнообразнейших формах сознания времени, которые, как мы знаем, варьируют в общественных структурах. Большей точности можно поэтому достичь лишь путём исторической и общественной релятивизации понятия времени, то есть допуская необщезначимые предпосылки. Стало быть, какой-нибудь горизонт времени возникает с каждым опытом селективности, а значит, уже в ходе ознакомления с историей собственной системы. Такой горизонт времени может весьма определённо прикрепляться к самому событию и его непосредственным предусловиям и последствиям, то есть почти совпадать с событием, почему и не следует различать время и события. Эта ситуация наблюдается на ранних стадиях развития и психических, и социальных систем, у детей Первая потребность в измеримости времени предшествовала, вероятно, мифическому [31] и уж тем более понятийному описанию времени и была связана с дифференциацией и генерализацией религиозного мышления [32]. Некоторые видят этот исходный пункт в хорошо отлаженном взаимодействии религии и политики в древнемесопотамских городах (в отличие от Египта) [33]. Как бы то ни было, потребность во времени как особом измерении для переживания и действия возникает, лишь когда заметные общественные процессы церемониального или политического характера обретают самостоятельное значение и уже не переживаются в качестве как бы естественного хода религиозного события, а получают пока ещё только задание — собственными стараниями и примерным поведением гарантировать гармонию космической и земной сфер. И лишь тогда осознается возможность потерпеть неудачу в выполнении этой задачи, а общественные процессы переживаются в известной мере как случайные и зависящие от изменчивых факторов; лишь тогда возникает потребность в блокировании этой случайности в двойной возможности — приписывать успех или неудачу божественным силам либо собственному или чужому неправильному поведению, а значит, возникает измерение, выстраивающее — а позднее всего лишь «умещающее» — в правильную последовательность соотнесённые друг с другом селективные (а тем самым кондиционируемые) события. Одну из самых влиятельных Политически изменчивая история Израиля в соответствии с только что очерченными условиями была пережита как бедственная история, сложившаяся такой в результате стечения обстоятельств, хотя у неё были и иные возможности. При сложившихся монотеистических предпосылках она, однако, уже не могла в достаточной степени интерпретироваться как история собственного народа на фоне окружающей среды — скорее, внешнеполитическая окружающая среда по необходимости понималась как инструмент собственного Бога Или, в другой формулировке: при возрастании функциональной дифференциации системы количество, контраст и взаимозависимость системных историй возрастают в такой степени, что требуются более абстрактные формы их выражения. Теперь мировое время как координирующая генерализация должно гарантировать:

Соответствующее оформление мирового времени, и прежде всего представление о линейном ряде точек времени, покрывает эту потребность. Линейное время — относительно позднее представление, Если достигнута эта ступень развития, время уже не говорит ни о чём, кроме того, что возможно. После этого потребовалось провести в теории обозначенное выше требование — аналитически расчленить темпоральные и поссибилистические модальности и исследовать их взаимозависимости. Конституируемое поверх любых системных историй абстрактное время и есть мировое время, измерение горизонта мира. Унифицированно измеренное мировое время позволяет синхронно протекать всем когда-либо актуальным системным процессам, и это — условие возможности всемирной коммуникации [41]. Но одновременно оно — системное время всемирного общества, то есть универсальной системы всего коммуникационно возможного человеческого переживания и действия. Тождество мирового и системного времени общественной системы не упраздняет различия между системой и миром. Оно обосновывается положением, что общество — такая социальная система, которая конституирует мир как горизонт уточняемых возможностей, редуцируя неопределённо-случайную сложность [42]. Для такого случая — протяжённого, абстрактно унифицированного мирового времени весьма сложной общественной системы — Парсонс выдвигает гипотезу, согласно которой тут управление эволюцией берут на себя основные культурные факторы [43]. Но если вместе с Парсонсом отказаться от однофакторных объяснений и признать, что все уровни системной структуры нуждаются VIАбстрактное измерение времени ещё не устанавливает, какие точки времени будут играть роль прошлого, настоящего или будущего. Такое установление — не требование координации; для межсистемных отношений решающе важно, скорее, лишь то, что для всех систем унифицированно определяется, какие точки времени считать в данный момент прошлым, настоящим или будущим [44]. Но это всё же не исключает сложного взаимопереплетения условий времени. Таковое может произойти посредством структурирующей техники, которую можно назвать многократной модализацией, или рефлексивной модализацией. Имеется в виду, что модальные условия можно модализировать ещё и ещё [45]. Можно говорить о возможности действительностей Под «историзацией времени» [47] должно пониматься рефлексирование условий времени, осуществляемое путём полного проведения многократной модализации. Теперь надо принципиально разобраться в том, что существует настоящее будущее, которое следует отличать от будущих настоящих — уже только потому, что настоящее будущее содержит в себе больше возможностей, чем те, которые могут актуализироваться в будущих настоящих; а также в том, что соответственно следует различать будущие настоящие, настоящие настоящие и прошлые настоящие, и что настоящее прошлого, а именно история, есть нечто иное, чем прошлые настоящие; и наконец, в том, что в историческом исследовании прошлых настоящих следует учитывать настоящее на тот момент будущее и настоящее на тот момент прошлое, то есть применять тройную модализацию, и так далее. Историзация времени означает, следовательно, что в обоих временных горизонтах настоящего, из которого требуется исходить, появляются новые настоящие со своими временными горизонтами, а именно будущими и прошлыми, и так далее, — с итеративными возможностями, ограниченными не логикой, а только вопросами объёма и интересов исследования. В соответствии со всем этим мы видим специфику современного «исторического сознания» не в Тем самым продолжит существование ограниченная одним Гегелем тенденция к унификации и радикализации представления о времени до уровня мировой истории, темпорализирующая всё сущее. От неё нельзя ни отказаться, ни превзойти её на основе представлений об истории как движении. Нельзя мыслить движение, охватывающее собой нечто большее, чем сущее в целом. Понятие рефлексивной темпоральности словно выходит за рамки простого представления о всемирно-историческом процессе. Если относить рефлексивность к фундаментальному понятию движения, она во всяком случае может мыслиться как движение движения, то есть как ускорение или замедление. В связи с этим естественно-научные законы в новое время формулируются заново [48]. Помимо этого, историческая наука может понимать рефлексивность как темпоральность самого времени во временных горизонтах процесса. Значит, исторический процесс можно формулировать не только в его движении, но Различие между настоящим прошедшим и прошлыми настоящими, которое мы только что ввели, будет совсем не понято и искажено, если смотреть на него в свете более привычного различия субъективного и объективного понимания истории [50]. Редукция к чисто темпоральным (а не метафизическим или теоретико-познавательным) понятиям больше подобает для пояснения того, чем занимается современное историческое исследование. Научное исследование истории имеет дело с прошлыми настоящими, а не с актуальным настоящим прошедшего [51]. Оно пытается пролить свет на прошлое как тогдашнее настоящее и тем самым делает общество, так сказать, независимым от его собственной памяти и, стало быть, дистанцирует систему от её истории. Для неё настоящее — совсем иное, чем для её предмета, она прекращает всякие попытки перевести его в своё настоящее [52] и потому в соответствии со своими исследовательскими интересами может относиться к нему селективно. Эта селективность подвержена риску, но не является принципиальным возражением против научной объективности, скорее, она — как раз предпосылка объективности исследования. Даже историзм понимается недостаточно, если видеть в нём интенсивную ступень исторического исследования [53]. Тут дело, скорее, в том, чтобы распознать эту причудливо специфицированную временную перспективу в качестве «не подразумеваемой по умолчанию», даже необычной версии и исследовать её функции и общественные условия её возможности. Если копнуть глубже, историзм окажется тем, что даёт возможность различать настоящее прошедшее и прошедшие настоящие и, стало быть, он коренится в рефлексировании самого времени. Уже Мартин Хайдеггер в своей фрайбургской промоционной лекции [54] задавался вопросом об особенностях понятия времени в исторической науке и искал ответ в установлении различия между квантитативным, измеряющим движение, естественно-научным понятием времени и историческим, ориентированным на квалитативную разнородность времён. Последний пункт неясен, а первый неверен, поскольку квантитативная временная координация — это и феномен исторических наук о духе. Наше понятие историзации времени призвано вывести за пределы этой дискуссии. В полностью историзированном времени временные модусы не могут пониматься ни как раз и навсегда зафиксированные качества временной оси, ни как отчасти свободные, а отчасти зафиксированные, так что время конституируется в сдвиге относительно самого себя, будь то в старом смысле — что время переходит в прошлое через фиксированное настоящее, а это прошлое возвращается потом в качестве будущего, и настоящее оказывается круговращением остальных модусов времени, будь то в смысле нового времени — что настоящее как бы привязано к субъективному переживанию человека и идёт вместе с ним вперёд из прошлого в будущее. Скорее, темпоральная модализация должна быть релятивизирована в отношении времени вся целиком. Во времени движутся прошлое — настоящее — будущее все вместе, иными словами, это настоящее вместе с его временными горизонтами — прошлым и будущим. Лишь исходя из такой предпосылки — что вместе с точкой времени сдвигаются и горизонты прошлого и будущего — события могут исторически индивидуализироваться; одна только дата ещё не гарантирует их уникальности [55]. Историческое время конституируется как непрерывность и необратимость движения прошлого — настоящего — будущего как единого целого; оно конституируется как единство благодаря тому, что временные горизонты любого настоящего, то есть прошлое и будущее, пересекаются с другими (бывшими или соответственно будущими) настоящими и их временными горизонтами и этим гарантируют любому настоящему достаточную (и притом не только временную, но и вещную и социальную) непрерывность в отношении других настоящих [56]. Чтобы пояснить временную рефлексивность, поддающуюся формулировке, увы, с большими хлопотами, мы можем воспользоваться вопросом о нетождественности временных модализаций. Для временного измерения нетождественность означает неодновременность. Можно было бы сказать, что настоящее одновременно настоящему настоящего и что в этом состоит его отличительная особенность [57] и что, далее, настоящее одновременно и настоящему прошедшего, но не прошедшим настоящим, и, стало быть, тем более не одновременно прошедшим в отношении прошлых настоящих, а также и не прошедшим настоящим настоящего (для данного момента. — В понятии настоящего, стало быть, кроются правила для использования представления о синхронности, которое, в свою очередь, есть — в социальном измерении — предпосылка коммуникации. Если иметь в виду такие рефлексивные отражения одних времён в других, то появится возможность разводить во времени не только блоки исторической фактологии, но и различные системно-структурные исходные ситуации для институционализации условий возможности. В этом смысле постулат, предполагающий анализ всегда с точки зрения последнего достигнутого исторического уровня, сохраняется, хотя и релятивизируется [59]. В прошедших настоящих можно найти другие условия возможности, нежели в настоящем настоящего, и, исходя из обоих настоящих, анализировать историю с различными результатами. Для теории планирования сюда добавилась бы необходимость анализировать настоящее настоящего как прошедшее будущего настоящего, исходя из горизонтов их возможностей, чтобы управлять актуальной селекцией. С введением в анализ понятия настоящего в прошедшем, настоящем или будущем можно будет судить об исходных системно-структурных ситуациях проективных возможностей, в отношении которых определяются селекции. Историзация времени открывает доступ к различимому ряду горизонтов возможного в мировом времени [60], тем самым указывая на системно-теоретическую по замыслу теорию модальностей, способную показать, как системы порождают возможности путём генерализации структур (теория, которая на сегодняшний день ещё в значительной мере остаётся благим пожеланием). На этом уровне понимания системная теория и учитывающий рефлексивность времени историзм дополняют друг друга в общественной системе, способной на соответствующую степень темпоральной сложности. Но этим ещё отнюдь не исчерпываются неизбежные трудности, поскольку и рефлексивное время может отражаться во времени. Нам следовало бы ещё задаться вопросом и об истории (а также о будущем!) самого времени, к примеру, о точке времени, когда зародилось историзированное время, Лишь с той поры угасают пространственные метафоры, основанные на том, что время проявляется в движении. Лишь рефлексирование временного измерения понуждает к чисто темпоральному пониманию времени и на нём же и основано. Правдоподобно, хотя и труднодоказуемо предположение, что переход от преимущественно политической к преимущественно экономической эволюции общества принёс с собой изменение основной временной ориентации с горизонта прошлого на горизонт будущего, тем самым вызвав к жизни сперва футуризацию, а потом и историзацию времени. Такое доказательство не входит в нашу задачу [62]. Эта постановка вопроса интересна как довод в пользу того, что на первый взгляд простые исследовательские темы предполагают в высшей степени причудливые многократные модализации, и лишь таким образом можно связывать их с актуальными системными структурами. Стоит только попробовать продумать эти осложнения, возникающие Не станем сразу выяснять для чего нужны историзованные системные истории в обществах или иных социальных системах. Подойдём к решению этого вопроса обходным путём. Рефлексивная темпорализация обладает формальным, но неожиданным сходством с отношениями социальной рефлексивности, исследованными и известными гораздо лучше [63]. Сознание рефлексивных отношений, по крайней мере «современное» сознание, конституируется Это ценные, эволюционно поздние достижения [66]. Теперь можно поставить такой же вопрос Ввиду столь сложной структуры времени — как прошлого и как будущего нашего общества — надо При выборе таких критериев нельзя держаться только за необратимость времени VIIЧтобы продолжить анализ на несколько более конкретном уровне, вернёмся к нашей исходной проблеме — к вопросу о том, как связаны между собой временные горизонты, потребность в истории и социальные структуры. Историку, интересующемуся селективным потенциалом социальных систем, пришлось бы задаться тут вопросом: как потребность во времени и истории возникает из возрастающей селективности отношений системы и среды, в результате чего социальные системы и начинают отбор своих представлений о времени и своей истории, чтобы разворачивать или ограничивать свой селективный потенциал? Это можно показать на некоторых примерах.

VIIIИ всё-таки сделаем ещё одну попытку. Вопрос о том для чего нужна история, можно ведь поставить Чтобы уточнить такую постановку вопроса, нам надо задать системную структуру. Мы не интересуемся естественным процессом облегчительного забывания, а предполагаем наличие общественной системы, в некоторой степени подавляющей этот процесс и направляющей актуальное внимание на мировую и системную историю событий, оставшихся вне рамок личного опыта, но создающих возможный контекст, в котором могут получить смысл все переживания и действия. В таком, как бы избыточно документированном, обществе имеются институты и механизмы, создающие для актуальных селекций относительную свободу от исторического контекста. Историю уже не используют непосредственно как смыслосозидающую системную структуру, как это неизбежно происходило в простых системах, а дистанцируются от неё, синтезируя и редуцируя излишнюю сложность. Эдмунд Гуссерль, руководствуясь противоположным интересом — реконструкцией общей истории априорно смыслосозидающей деятельности сознания, обозначил такую идеализирующую абстракцию субъективности и историчности термином «технизация» [86]. Тем самым отношение техники и истории стало проблемой на новый лад — и совсем иначе, чем если бы оно было сформулировано посредством понятия техники, подразумевающего фабрикацию или производство, или с помощью различения наук о природе и гуманитарных наук. Техника не только устраняет бремя ручного труда — она, в гораздо более широком смысле ради расширения горизонта возможностей и роста селективности, избавляет от одновременной реализации субъективности и историчности смысла. То, что Гуссерль усматривает в европейском кризисе в качестве утраты смысла, имеет и свою изнанку — это условие прогресса. Эту изнанку можно пояснить, указав на то, что выражения, конкретно вводящие субъектов и их положение во времени, вынуждены, в видах прозрачности, обходиться простыми системами непосредственной интеракции и знанием ситуации [87]. Если это условие не работает, то такие выражения, как «Я», «Ты», «мы» должны заменяться именами, которыми могут пользоваться все, а «вчера», «сегодня», «уже давно» — датами. Описанный выше эволюционный процесс дифференциации систем, разводящий системные истории и мировую историю, образует тем самым в то же время системы символов, которые могут применяться с относительной свободой от контекста, Как происходит техническое упразднение, нейтрализация и объективация истории, лучше всего можно понять на примерах. Для начала обратимся к организационным структурам, строящимся на принципе идентификации мест. Места — это абстрактные исторические точки, предназначенные для идентификации ролей, в которых могут сменяться лица, задания и организационные распоряжения [88]. Идентификация в качестве места делает технически осуществимым любое изменение функции, поскольку на местах можно сменять лица, задания и организационные распоряжения (только не всё сразу). Диапазон осмысленных изменений, к примеру, выбор нового служащего на В этом и заключается возможное с организационно-технической стороны. На деле такая нейтрализация истории удаётся лишь отчасти. Предшественник особенно заметно влияет на преемников, когда речь идёт о сильно персонализированных ролях, скажем, о профессурах (в прежнем смысле) или о ключевых позициях в какой-нибудь сфере. Например, Хорста Байера, несмотря на его протесты, назвали «преемником Адорно» [89]. Даже шанс выделиться на фоне предшественников в роли преемника определяется одновременно сменой мест и исторической обусловленностью; эта смена в Эти взаимозависимые аспекты технической нейтрализации истории можно проследить на других примерах. Вне исторического контекста можно использовать не только места, но и деньги — а именно, независимо от контекста, в котором они заработаны [92]. Между тем при более внимательном рассмотрении выясняется, что это относится лишь к ликвидным суммам денег. А если под деньгами в более широком смысле понимать совокупность товаров и платежей в их монетарном выражении, то есть подпадающих под код денег, то окажется, что деньги по преимуществу Наш третий пример — позитивный смысл легитимности. Это значит, что право имеет силу благодаря решению, причём не потому, что в Как бы то ни было, эти неиспользованные возможности работают в качестве индикаторов корректности, лишь если они действительно возможны. А это имеет место, лишь если разработаны организационные, политические и концептуальные меры предосторожности для текущего тестирования права, то есть если такие меры укоренены в системной структуре. Но от этого мы ещё очень далеки. Итак, второй уровень возможного и невозможного, на котором регистрируются организационные, политические и информационно-технические условия возможного изменения права, а возможное в правовом отношении становится невозможным, существует Помимо этого, она может более или менее удачно нейтрализовывать актуальные (к примеру, политические) селекционные интересы [95]. В несколько ином смысле можно понимать в качестве технической нейтрализации истории и системную теорию — она будет устанавливать множество уровней отношения к истории с особыми возможностями негации и спецификации по меньшей мере на одном из них [96]. Среди прочего это предполагает аналитический контроль над отношениями темпоральной рефлексивности. Само собой понятно, что это не отрицает каузальной действенности фактов прошлого — ни на уровне вещном (система), ни на уровне теории. Нейтрализация означает всего лишь установление такого косвенного, амбивалентного отношения к истории, в рамках которого селективность временных событий может получать различное значение. Системная теория, будучи структурой исследовательской системы, делает возможными в качестве структур систем, которые она тематизирует, другие проекты возможностей; формулируя заострённо, можно сказать, что возможность познания опирается как раз на невозможное в рамках познанных систем, а именно на их структурные «constraints» (Ограничения — англ.). Соответственно этому системная теория системной теории должна была бы тематизировать невозможное в программе системной теории, причём не надо забывать, что возможность и невозможность в системной теории — вовсе не логическиаподиктические понятия: их всегда следует понимать как соотносящиеся со структурными условиями возможности. Для сегодняшней системной теории системно-теоретической темой будет прежде всего невозможность исследования объектов высокой и структурированной сложности. Это («системная теория сегодняшней системной теории») одновременно указывает на то, что и на такой ступени рефлексивности системная теория темпорализирует свой предмет, чтобы не терять возможности понимания свои модальных генерализаций в отношении других возможностей. Синхронное использование различных рефлексивно связанных уровней высказывания, в которые можно ввести и различные ступени саморефлексии социальных систем, делает возможным одновременную актуализацию различных типов отношения к истории. Можно писать системную историю политически конституированных обществ в качестве политической истории и при этом проводить системно-теоретический анализ того, почему в общественных системах с преобладанием политических функций история свершается в качестве политической. И если такие виды анализа можно производить одновременно, то это означает, что их возможность есть аспект присутствия прошлого в настоящем в обществах, обладающих соответствующей аналитической способностью. Совсем иной вопрос — на что были похожи прошлые настоящие. IXИсследование, направленное только на историю как прошедшее, останется неполным. История как темпоральная модализация систем — сама по себе ещё не объект исследования. Она есть временной горизонт, всегда подразумевающий и другой горизонт — будущее. Поэтому никакое историческое исследование не может игнорировать будущее. Неполнота понимания истории как прошлого будет осознана отчётливее, если обратить внимание на 1) темпоральную рефлексивность и 2) техническую нейтрализацию временных горизонтов. В то же время это усложняет и дифференцирует возможности анализа. Для профессионального исторического исследования следует из всего прошедшего в настоящем отобрать моменты настоящего в прошлом. Тем самым противоположный горизонт — будущее — задействуется в нескольких смыслах: как будущее нашего настоящего, которое только и обеспечивает исследовательской технике объективацию истории, как настоящее в будущем исследованного настоящего в прошедшем и как будущее в настоящем исследованного настоящего в прошедшем. Следовательно, историк не может просто исходить из того, что « Такую взаимозависимость двух временных горизонтов — будущего и прошлого — можно показать и для общественных систем нашего настоящего и его временных перспектив. Тогда надо будет задаться вопросом: как нужно модализировать социальную систему в отношении её настоящего будущего и настоящего прошедшего, чтобы время стало рефлексивным, а временные горизонты были нейтрализованы. Вкратце изложив основные моменты происхождения типа осознания времени, свойственного новому времени, мы уже предвосхитили ответ: речь должна идти об общественной системе, в которой доминирует горизонт будущего, об общественной системе для которой селективность будущего важнее селективности прошлого. Это положение нуждается в уточнении. Совершившиеся изменения не находятся ни в плоскости причинных связей, ни в плоскости оценок. Напротив, речь идёт об изменении временного горизонта, исходно управляющего селективностью настоящего. Это уже не прошлая, а будущая селективность, на которую и следует главным образом ориентировать выбор образа действий в настоящем. Настоящее понимает себя как прошедшее в отношении вероятностно-случайных будущих настоящих и предварительно выбирает себя в рамках будущей случайности. Линии устойчивости, усиливающие селективные цепи, тянутся теперь не из прошедшего в настоящее, а из будущего в настоящее. Поэтому будущее как горизонт селективности становится тематическим. Поэтому же в новое время прерывается традиция модальной теории, рассматривавшая сведение логически возможного к реальному миру — одному из других возможных — в качестве прошлого процесса, а именно, как творения, а не как эволюции [97]. И лишь в этой связи изменяются рабочие интерпретации каузальных зависимостей, целей и оценок. Цели, к примеру, понимаются уже не как кульминация Системно-структурные условия такой перемены следует искать в изменениях, ведущих к производству избытка возможного, который может быть локализован лишь в будущем. Таковы прежде всего: чётко выраженная функциональная системная дифференциация, высокая степень автономности подсистем, абстрактность функциональных перспектив и коммуникационных кодов с рядом инконгруэнтных, завышенных проекций возможности в подсистемах. Общества с такими структурными признаками открывают для своего будущего более чем одно возможное настоящее в каждой точке времени, чтобы достичь совместимости проекций подсистем хотя бы в возможном будущем. Право и истину, политику и экономику, научное исследование и образование, эмансипацию личности и организацию можно сделать совместимыми, только спроецировав перспективы из развития в вероятностно-случайное будущее, приводящее в действие взаимные притязания, ожидания и селективные стратегии в настоящем. У возможного будущего больше шансов быть сложным; оно совместимо с большим многообразием состояний общества. И как раз в этом заключается резон сменить ориентацию временных горизонтов. Лишь в будущем ориентация на временное измерение сможет достичь степени сложности, соответствующей структурной сложности современной общественной системы. Если согласиться с тем, что на этой основе и само время должно стать более сложным, то есть самостоятельным, объективируемым и рефлексивным, то историзм нашего общества, относящийся к эпохе нового времени, можно назвать отражением его будущего. Мысль эта не нова [98]. Но сегодня мы можем сформулировать её так, что она уже не будет привязана к линейно-телеологическому пониманию будущего. И лишь тогда окажется, что обладать историей стоит, поскольку она определяет условия возможности, но не имеет цели. | |

Примечания | |

|---|---|

| |