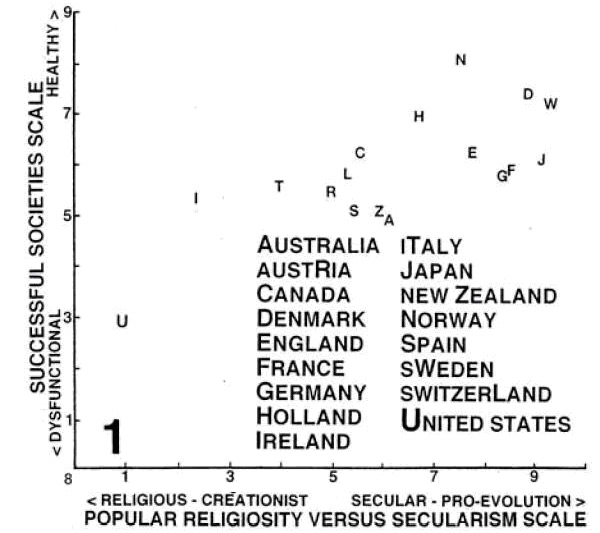

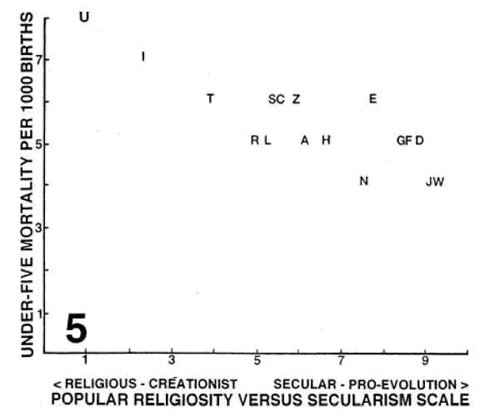

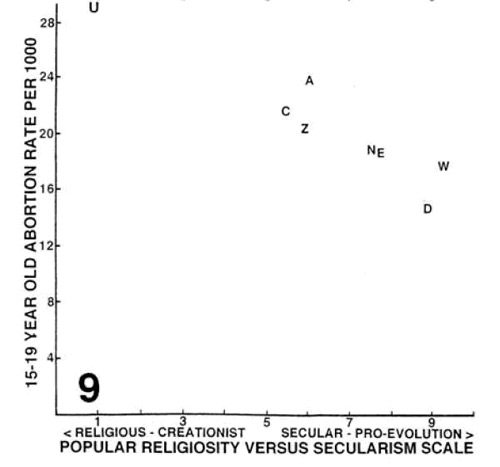

Комплексный анализ множества социально-экономических показателей в 17 процветающих странах «первого мира» не подтвердил гипотезу о том, что высокий уровень религиозности населения способствует благополучию общества. Напротив, по совокупности всех доступных показателей наиболее религиозные общества оказались наименее благополучными. Среди социологов нет единого мнения о том, какую роль — положительную или отрицательную — играет религия в современных высокоразвитых обществах (см. публикацию) Одни авторы утверждают, что массовая вера в Бога (или богов), поощряющих высокоморальное поведение и наказывающих за грехи, способствует общественному благополучию (снижению преступности, коррупции, экономическому процветанию и так далее). Другие исследователи доказывают, что разумная политика светских правительств гораздо важнее для процветания общества, чем массовая религиозность населения. Некоторые факты указывают и на возможное негативное влияние религиозности. Серьёзных научных исследований по данному вопросу проведено очень мало, причём ни в одном из них не были учтены одновременно все значимые (и доступные для анализа) социально-экономические показатели. Отчасти это связано с тем, что изучение подобных вопросов часто наталкивается на разнообразные препятствия морально-этического и политического характера. Этот пробел попытался восполнить Грегори Пол (Gregory Paul) — независимый американский исследователь с весьма широким кругом интересов, простирающихся от палеонтологии до социологии и религиоведения. В своей новой статье, опубликованной в научном журнале Evolutionary Psychology (The Chronic Dependence of Popular Religiosity upon Dysfunctional Psychosociological Conditions — файл PDF), Пол приводит результаты комплексного кросс-национального анализа, целью которого была проверка двух альтернативных гипотез о влиянии массовой религиозности на общественное благополучие. Первая из этих гипотез («The Moral-creator Socioeconomic Hypothesis») постулирует сильное положительное влияние массовой веры в Бога (богов), неравнодушных к вопросам морали, на социально-экономическое благополучие общества. Вторая гипотеза («The Secular-democratic Socioeconomic Hypothesis») предполагает, что религиозность в современных развитых обществах является, наоборот, негативным фактором, тормозящим рост социального благополучия. Теоретически возможен и третий вариант: религиозность вообще не оказывает влияния на ключевые социально-экономические показатели, или её влияние полностью «перекрыто» и замаскировано другими, более важными факторами. Первая гипотеза предсказывает наличие положительной корреляции между религиозностью общества и общественным благополучием, вторая предсказывает отрицательную корреляцию, третья — отсутствие значимой корреляции. В действительности всё несколько сложнее, и пространство логических возможностей вовсе не исчерпывается перечисленными гипотезами. Например, уровень религиозности может быть не причиной, а следствием того или иного уровня общественного благополучия, которое, в свою очередь, зависит от Именно это и попытался сделать Грегори Пол (подробное описание методики исследования приведено в статье). В анализ были включены только данные по благополучным, процветающим демократическим государствам «первого мира» с населением около 4 млн человек или более. Всего было учтено 17 стран, данные по которым в международных базах и опубликованных сводках являются наиболее полными, достоверными и взаимно сравнимыми: Соединённые Штаты Америки, Ирландия, Италия, Австрия, Швейцария, Испания, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Нидерланды, Норвегия, Англия, Германия, Франция, Дания, Япония, Швеция. Список приведён в порядке убывания комплексного показателя религиозности населения (см. ниже) — от самых религиозных стран к наиболее светским. Пол не включил в анализ страны второго и третьего мира, потому что это привело бы к трудноразрешимым методологическим проблемам. Например, среди этих стран наименьший уровень религиозности характерен для ряда пост-коммунистических государств, но при этом совершенно очевидно, что низкий уровень религиозности связан не столько с тем или иным уровнем общественного благополучия, сколько с последствиями длительного насаждения коммунистической идеологии. Кроме того, в странах, включённых в анализ, люди могут более или менее свободно выбирать мировоззрение, тогда как в некоторых странах третьего мира за публичный отказ от общепринятой религии может последовать не только общественное осуждение, но и различные меры наказания вплоть до физического насилия. Для оценки уровня религиозности населения использовалось около дюжины показателей, в том числе: доля людей, безоговорочно верящих в Бога-творца (или богов-творцов); «библейских литералистов» — людей, настаивающих на буквальном понимании Библии; регулярных участников коллективных богослужений; регулярно молящихся; верящих в загробную жизнь, рай и ад; доля атеистов и агностиков; доля людей, признающих происхождение человека путём эволюции от низших животных и так далее. Всевозможные «суеверия» и антинаучные представления (например, вера в привидения или астрологию) в данном исследовании не считались показателями религиозности. По мнению автора, такие взгляды имеют гораздо меньшее социально-политическое значение, чем приверженность «настоящим» религиям. Все эти показатели анализировались как по отдельности, так и вместе: автор составил из них комплексный «Индекс религиозности населения» (Popular Religiosity Versus Secularism Scale, PRVSS), который, в свою очередь, сопоставлялся с индивидуальными и комплексными показателями общественного благополучия. Для оценки уровня благополучия общества Грегори Пол отобрал 25 наиболее достоверных социально-экономических показателей, в том числе: число убийств и самоубийств (отдельно рассматривались самоубийства среди молодёжи), детская смертность, продолжительность жизни (Life Expectancy), частота заболеваний гонореей и сифилисом (отдельно — среди подростков), число абортов среди несовершеннолетних, число родов в возрасте В статье скрупулёзно разбираются соотношения между всеми этими показателями в 17 исследуемых странах. Основным результатом является обнаруженная Грегори Полом сильная и статистически достоверная положительная корреляция между благополучием общества и уровнем его «светскости». Эта корреляция хорошо видна как при сопоставлении комплексных показателей PRVSS и SSS, так и при анализе индивидуальных показателей религиозности и социально-экономического благополучия. Иными словами, оказалось, что чем выше религиозность населения, тем ниже уровень общественного благополучия, и наоборот ( Рис. 1. Уровень религиозности населения и благополучие общества Рис. 1. График показывает, что в высокоразвитых процветающих странах «первого мира» уровень общественного благополучия (SSS, по вертикальной оси) положительно коррелирует с уровнем «светскости» (нерелигиозности) общества (PRVSS, по горизонтальной оси). Рис. из статьи в Evolutionary Psychology. Большинство индивидуальных показателей общественного благополучия согласуются с обобщённым графиком на Уровень самоубийств, по данным Пола, практически не зависит от религиозности населения (результаты по самоубийствам среди молодёжи чуть-чуть в пользу светских стран, по самоубийствам среди людей всех возрастов — в пользу религиозных). Слухи об аномально высоком уровне самоубийств в малорелигиозных Скандинавски странах — не более чем слухи и не подтверждаются статистическими данными. Сильная положительная корреляция обнаружилась между религиозностью населения и детской смертностью: чем религиознее страна, тем выше детская смертность ( Рис. 2. Уровень религиозности населения и благополучие общества Рис. 2. График показывает, что детская смертность (вертикальная шкала) снижается по мере отхода общества от религии (горизонтальная шкала такая же, как на Заболеваемость гонореей и сифилисом в религиозных странах в среднем выше, чем в светских (с учётом США; если не учитывать эту страну, результаты по сифилису становятся менее однозначными). Число абортов среди несовершеннолетних достоверно ниже в светских странах, чем в религиозных ( Рис. 3. Уровень религиозности населения и благополучие общества Рис. 3. График показывает, что число абортов среди несовершеннолетних достоверно ниже в светских странах, чем в религиозных. Рис. из статьи в Evolutionary Psychology. По производству ВВП религиозные страны находятся чуть впереди, однако по уровню имущественного равенства нерелигиозные страны их резко опережают — то есть, чем выше уровень религиозности, тем выше индекс Джини, отражающий неравномерность распределения материальных благ среди населения. В соответствии с этим и процент бедных людей в религиозных странах существенно выше. Читатели, желающие получить информацию по всем прочим показателям, могут обратиться к полному тексту статьи. Итоговый баланс — однозначно в пользу нерелигиозных стран. По результатам проведённого исследования Грегори Пол делает вывод, что гипотезу о сильном положительном влиянии массовой религиозности на социально-экономическое благополучие общества можно уверенно отвергнуть. Обсуждая природу выявленных корреляций, автор опирается не только на свои результаты, но Следует отметить, что автор провёл свой анализ на основе данных по современному состоянию дел в 17 изученных странах. Если вывод об отрицательной корреляции между религиозностью и общественным благополучием верен, то это должно быть видно Секуляризация общества в развитых странах, По мнению Грегори Пола, полученные им результаты противоречат широко распространённой точке зрения, согласно которой склонность к релиозным верованиям и креационизму является одним из глубинных, основополагающих свойств человеческой психики. Но если бы это было так, рассуждает автор, едва ли мы наблюдали бы столь большие различия между государствами по уровню массовой религиозности. Ведь по таким действительно основополагающим психическим и поведенческим признакам, как, например, речь или стремление к обладанию материальными благами, вариабельность крайне мала или вовсе отсутствует. Полученные результаты, по мнению автора, скорее свидетельствуют о том, что религиозность — относительно «поверхностный», гибкий, переменчивый психологический механизм, помогающий справляться со стрессом и тревожностью в малоэффективном обществе с низким уровнем социально-экономической стабильности и защищённости. Массовый отход от веры в Бога-творца, в свою очередь, является естественной реакцией людей на улучшение жизненных условий. Источники

| |

Высокий уровень религиозности населения не способствует процветанию общества

03.09.2009Публикации по теме |

|---|