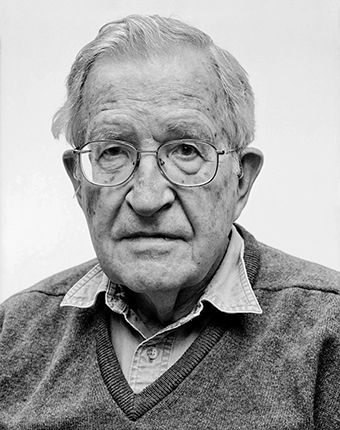

Аврам Ноам Хомски (Avram Noam Chomsky) — американский лингвист, политический публицист и теоретик. Один из крупнейших мыслителей и лингвистов современности, общественный деятель, аналитик, известный критик американской политики, лектор и писатель, автор многих книг, статей, научных работ по лингвистике, философии, истории науки, проблемам современности, международным проблемам и правам человека. Настоящая статья впервые опубликована в 1996 году. | |

Я хотел бы рассмотреть две темы, упомянутые в заглавии: неолиберализм и глобальный порядок. Эти проблемы имеют большое значение для людей, но люди понимают их не слишком хорошо. Ради здравой их трактовки нам следует начать с отделения доктрины от реальности. Зачастую мы обнаруживаем между ними значительный зазор. Термин «неолиберализм» отсылает к системе принципов, одновременно и новой, и основанной на классических либеральных идеях: Адам Смит почитается как покровительствующий ей святой. Эта доктринальная система также известна как «Вашингтонский консенсус», что уже намекает на идею мирового порядка. Более пристальный анализ показывает, что идея мирового порядка соответствует классическому либерализму, чего нельзя сказать об остальных элементах неолиберальной доктрины. Подобные доктрины не новы, а основные их положения далеки от тех, что воодушевляли либеральную традицию, начиная с Просвещения. Вашингтонский консенсусНеолиберальный Вашингтонский консенсус представляет собой основанную на определённых рыночных принципах политику, проводимую правительством США Независимо от правильности этой оценки, цель данного определения заключается в том, чтобы напомнить нам о том, что правящие институты действуют не самостоятельно, а отражают распределение власти в обществе в более крупном масштабе. Это было общим местом, по меньшей мере, начиная с Адама Смита, указывавшего, что «главными архитекторами» политики в Англии являются «купцы и мануфактурщики», использующие государственную власть ради обслуживания собственных интересов, какое бы «прискорбное» воздействие это ни производило на остальных, в том числе и на народ Англии. Смита интересовало «богатство народов», но он считал, что «национальный интерес» — это в значительной степени иллюзия: в рамках нации наблюдается острый конфликт между интересами, и для понимания политики и её последствий нам следует спрашивать, где находится власть и как она реализуется. Впоследствии подобный анализ стали называть классовым анализом. «Главными архитекторами» неолиберального «Вашингтонского консенсуса» являются хозяева частной экономики, преимущественно гигантские корпорации, контролирующие значительную часть международного хозяйства и обладающие средствами, позволяющими им как определять политику, так и формировать мысли и мнения людей. В этой системе США по вполне очевидным причинам играют особую роль. По словам историка дипломатии Джеральда Хейнса, к тому же старшего историка ЦРУ, «после Второй мировой войны Соединённые Штаты ради собственной выгоды взяли на себя ответственность за благополучие мировой капиталистической системы». Хейнс имеет в виду то, что он называет «американизацией Бразилии», но лишь как частный случай. И слова его достаточно верны. Экономика США стала ведущей в мире задолго до Второй мировой войны, Документы, составленные в высших эшелонах американской администрации, в качестве первостепенной угрозы этим интересам рассматривают, особенно в Латинской Америке, «радикальные» и «националистические режимы», которые якобы несут ответственность за навязывание народу политики, направленной на «немедленное повышение низкого жизненного уровня масс» и на поощрение экономического развития, нацеленного на удовлетворение внутренних потребностей страны. Эти тенденции вступают в конфликт с потребностью в «политическом и экономическом климате, благоприятствующем частным инвестициям», гарантирующем вывоз прибылей и «защиту нашего сырья» — нашего, даже если его добывают в других странах. По этим причинам влиятельный разработчик планов Джордж Кеннан посоветовал нам «прекратить разговоры о смутных и нереальных целях, вроде прав человека, повышения жизненного уровня и демократизации», и «действовать с помощью непосредственных силовых концепций, не стесняя себя идеалистическими лозунгами» об «альтруизме и облагодетельствовании мира», — хотя такие лозунги хороши и даже обязательны в публичных речах. Я цитирую секретный отчёт, который в принципе теперь доступен, но почти неизвестен ни широкой публике, ни интеллектуальному сообществу. «Радикальный национализм» нетерпим сам по себе, но он также представляет «угрозу стабильности» в более широком смысле — другая фраза со специфическим значением. Когда Вашингтон готовился к свержению первого демократического правительства Гватемалы в 1954 году, Государственный департамент официально предупреждал, что Гватемала «превратилась в растущую угрозу для стабильности Гондураса и Сальвадора. Её аграрная реформа является мощным пропагандистским оружием, её обширная социальная программа помощи рабочим и крестьянам в победоносной борьбе против доминирующих классов и крупных иностранных предприятий чрезвычайно привлекательна для населения центрально-американских соседей, у которых преобладают те же условия». «Стабильность» означает безопасность для «доминирующих классов и крупных иностранных предприятий», чьё благополучие надо сохранить. Такие угрозы «благополучию мировой капиталистической системы» оправдывают террор и подрывную деятельность ради восстановления «стабильности». Одной из первейших задач ЦРУ было участие в широкомасштабных усилиях по подрыву демократии в Италии в 1948 году, где опасались «неправильного» исхода выборов, и если бы подрывная деятельность провалилась, планировалась прямая военная интервенция. Это описывалось как усилия «по стабилизации Италии». Ради достижения «стабильности» можно даже «заниматься дестабилизацией». Так, редактор полуофициального журнала «Форин афферз» поясняет, что Вашингтону пришлось «дестабилизировать свободно избранное марксистское правительство в Чили», поскольку «мы были полны решимости искать стабильности». Имея подходящее образование, можно справиться с явным противоречием. Националистические режимы, которые угрожают «стабильности», зачастую называли «гнилыми яблоками», которые могут «испортить весь урожай», или же «вирусами», которые могут заразить другие государства. Италия в 1948 году — лишь один пример. Двадцать пять лет спустя Генри Киссинджер описывал Чили как «вирус», способный распространить неправильные послания о возможностях социальных изменений, заражая других вплоть до самой Италии, всё ещё «нестабильной», даже несмотря на осуществление многолетних крупных программ ЦРУ, направленных на подрыв итальянской демократии. Вирусы надо уничтожать, защищая другие государства от инфекции: самым действенным средством решения обеих задач зачастую служит насилие, оставляющее за собой отвратительный след массовых убийств, террора, пыток и разорения. В секретном послевоенном планировании каждой части света отводилась особая роль. Так, «основной функцией» В Латинской Америке Вашингтон ожидал, что окажется способным провести в жизнь доктрину Монро, но опять-таки в специфическом смысле. Президент Уилсон, известный своим идеализмом и высокими моральными принципами, втайне согласился с тем, что «в своём отстаивании доктрины Монро США учитывают собственные интересы». Интересы же Латинской Америки попросту «несущественны», это не наша забота. Он признавал, что «может показаться, будто это основано на одном лишь эгоизме», но считал, что у этой доктрины «нет более высоких или благородных мотивов». Соединённые Штаты Америки стремились вытеснить своих традиционных соперников, Англию и Францию, и создать под собственным контролем региональный альянс, которому предстояло выделиться из мировой системы, где подобные соглашения не допускались. «Функции», отведённые Латинской Америке, стали явными на конференции стран Западного полушария в феврале 1945 года, где Вашингтон выдвинул «Экономическую Хартию обеих Америк», которая должна была искоренить экономический национализм «во всех его формах». Вашингтонские разработчики планов понимали, что навязать этот принцип будет нелегко. Документы Государственного департамента предупреждали, что латино-американцы предпочитают «политику, направленную на более широкое распределение богатств и подъём уровня жизни масс», и «убеждены, что от развития ресурсов страны больше всего выиграют жители самой страны». Эти идеи были неприемлемы для американцев: от ресурсов этих стран «больше всего должны выигрывать» инвесторы из США, тогда как Латинской Америке надлежит исполнять свои служебные функции без неразумных забот о всеобщем благосостоянии или «чрезмерном индустриальном развитии», которое может посягнуть на интересы США. В последующие годы позиция Соединённых Штатов восторжествовала, хотя и не без проблем. Она была удержана с помощью средств, которые мне нет необходимости перечислять. По мере того, как Европа и Япония восстанавливались после военного опустошения, мировой порядок сдвигался к трехполюсной модели. США сохранили доминирующую роль, хотя и столкнулись с новыми вызовами, в том числе — с европейской и восточноазиатской конкуренцией в Южной Америке. Наиболее важные изменения произошли двадцать пять лет назад, когда администрация Никсона демонтировала послевоенную глобальную экономическую систему, в рамках которой Соединённые Штаты Америки, по сути, были Всемирным банкиром; с такой ролью они больше не справлялись. Этот односторонний акт, осуществлённый, разумеется, при содействии других держав, привёл к гигантскому увеличению неуправляемых потоков капитала. Ещё больше впечатляет сдвиг в составе потоков капитала. В 1971 году 90% международных финансовых сделок относились к реальной экономике — к торговле или долгосрочным инвестициям, а 10% были спекулятивными. К 1990 году процентное соотношение изменилось на противоположное, Больше 20 лет назад видные экономисты предупреждали, что этот процесс может привести к медленно растущей экономике с низкой зарплатой, и предлагали весьма простые меры, которые могли бы предотвратить такие последствия. Но «главные архитекторы» Вашингтонского консенсуса предпочли предсказуемые результаты, включая очень высокие прибыли. Эти результаты были усугублены краткосрочным резким подъёмом цен на нефть и революцией в области телекоммуникаций, причём и то и другое было связано с гигантским государственным сектором экономики США, к которому я ещё вернусь. Так называемые «коммунистические» страны располагались за пределами этой глобальной системы. К Также знакомы последствия широкомасштабного насилия, предпринимаемого ради обеспечения «благополучия мировой капиталистической системы». На недавней конференции иезуитов в Таковы некоторые из очертаний глобального порядка, в рамках которого сформировался Вашингтонский консенсус. Неолиберализм как нововведениеА теперь более пристально посмотрим на неолиберализм как нововведение. Подходящей отправной точкой служит недавняя публикация Королевского института иностранных дел в Лондоне, с обзорными статьями по наиболее важным вопросам и направлениям политики. Автор, Пол Крагмен, является видной фигурой в данной сфере. Он выдвигает пять основных мыслей, имеющих непосредственное отношение к нашему вопросу. Во-первых, знания об экономическом развитии весьма ограничены. Для США, например, две трети роста дохода на душу населения остаются необъяснёнными. Аналогичным образом, как указывает Крагмен, успешное развитие азиатских стран следовало путями, которые, разумеется, не соответствуют тому, что «современная ортодоксия считает ключами к экономическому росту». Он рекомендует «смирение» при формировании политики и осторожность относительно «огульных обобщений». Его вторая мысль состоит в том, что непрестанно выдвигаются малообоснованные выводы, обеспечивая доктринальную поддержку для политики: имеется в виду Вашингтонский консенсус. Третья его мысль, что «общепринятая мудрость» неустойчива и регулярно переходит от одной точки к другой, Его четвёртая мысль заключается в том, что ретроспективно приходят к общему согласию по поводу того, что политика экономического развития не «послужила намеченной цели» и основывалась «на плохих идеях». И, наконец, Крагмен замечает, что обычно «выдвигается аргумент, что плохие идеи процветают То, что это происходит, было общим местом, по меньшей мере, начиная с Адама Смита. И происходит это с впечатляющим постоянством, и даже в богатых странах, хотя наиболее жестокие факты касаются третьего мира. Вот в чём суть дела. «Плохие идеи» могут и не служить «намеченным целям», но для своих «главных архитекторов» они обычно оказываются очень хорошими идеями. В современную эпоху было много экспериментов по экономическому развитию, и их закономерностями трудно пренебрегать. Одна из них состоит в том, что архитекторы реформ обычно вполне преуспевают, а вот те, кто подвергся эксперименту, зачастую получают только синяки да шишки. Первый важный эксперимент произошёл двести лет назад, когда британские правители в Индии установили «постоянный сеттльмент», который стал причиной удивительных вещей. Результаты были проверены официальной комиссией сорок лет спустя, заключившей, что «сеттльмент, устроенный с большой заботой и продуманностью, к сожалению, обрёк низшие классы на в высшей степени прискорбное угнетение», вызвав нищету, «каковая вряд ли найдёт параллель в истории коммерции», поскольку «кости ткачей хлопка отбеливают равнины Индии». Но этот эксперимент вовсе не был сочтён неудачным. Британский генерал-губернатор отметил, что «хотя постоянный сеттльмент потерпел неудачу во многих других отношениях Словом, первый великий эксперимент оказался «плохой идеей» для тех, кто ему подвергся, но не для его планировщиков и сотрудничавших с ними местных элит. Эта модель продолжает действовать и по сей день: прибыль ставят выше людей. Постоянство результатов впечатляет не меньше, чем риторика, приветствующая новейшую витрину демократии и капитализма как «экономическое чудо», и В 1989 году Хейнс описывает «американскую политику в Бразилии» как «колоссально успешную», как «настоящую американскую счастливую историю». 1989 год был «золотым годом», с точки зрения мира бизнеса, с утроенными прибылями по сравнению с 1988 годом, тогда как зарплата в промышленности — и так одна из самых низких в мире — упала ещё на 20%. В результате «Отчёты ООН по развитию человечества» поставили Бразилию вслед за Албанией. Когда же беда начала затрагивать и богатых, «современные научные методы развития, сплошь основанные на капитализме» (Хейнс) внезапно превратились в доказательства дурной сущности этатизма и социализма — ещё одно стремительное изменение мнения, произошедшее именно тогда, когда это потребовалось. Для оценки достижений следует вспомнить, что Бразилию длительное время признавали одной из богатейших стран мира, обладавшей громадными преимуществами, в том числе — полувековым господством и опекой со стороны США с благими намерениями, которые опять-таки оказались направленными на получение прибылей немногими и оставили большую часть народа в нищете. Самый недавний пример — Мексика. Её расхваливали как студентку-отличницу, изучившую правила Вашингтонского консенсуса, и предлагали в качестве образца для других, и это в ту пору, когда зарплаты в этой стране стремительно снижались, бедность росла почти столь же быстро, как количество миллиардеров, инвестировались потоки иностранного капитала (большей частью спекулятивного, или же для эксплуатации дешёвой рабочей силы, контролируемой брутальной «демократией»). Таким же знакомым оказалось разрушение карточного домика в декабре 1994 года. Сегодня половина населения Мексики не может удовлетворить минимальные потребности в еде, а вот бизнесмен, контролирующий рынок кукурузы, остаётся в списке мексиканских миллиардеров — единственная категория, в которой эта страна котируется. Изменения в мировом порядке также сделали возможным применить вариант Вашингтонского консенсуса на его родине. Для большинства населения США доходы находились в состоянии застоя или снижались в течение пятнадцати лет, то же происходило с условиями труда Прибыли остаются «впечатляющими» Как развиваются страныИсторические факты дают и другие уроки. Так, в XVIII веке различия между первым и третьим миром были куда менее резкими, чем сегодня. Возникают два очевидных вопроса: 1. Какие страны развились, а какие нет? 2. Можем ли мы выделить какие-нибудь действующие факторы? Ответ на первый вопрос достаточно ясен. За пределами Западной Европы развились два основных региона — Соединённые Штаты и Япония, то есть два региона, избежавшие европейской колонизации. Иное дело колонии Японии, хотя Япония была жестокой колониальной державой, она не грабила свои колонии, а развивала их, приблизительно с такой же скоростью, как развивалась сама. А как насчёт Восточной Европы? В XV веке началось разделение Европы: запад развивался, а восток становился прислуживающей ему территорией, изначальным третьим миром. Различия углублялись до начала XX века, когда Россия выпуталась из системы. Несмотря на ужасные зверства Сталина и страшные военные разрушения, советская система Из документов для внутреннего пользования нам известно, что до Логика Холодной войны вызывает инциденты в Гренаде и Гватемале, хотя масштаб их настолько несоизмерим с российским, что эти конфликты зажили собственной жизнью. Неудивительно, что с победой более могущественного противника были восстановлены традиционные модели. Также не следует удивляться тому, что бюджет Пентагона остаётся на уровне Холодной войны и теперь увеличивается, тогда как международная политика Вашингтона едва ли изменилась: эти факты тоже помогают нам правильно понимать реалии глобального порядка. Если возвратиться к вопросу о том, какие страны развивались, то довольно-таки ясным покажется один вывод: развитие зависело от свободы от «экспериментов», основанных на «плохих идеях», которые были очень хорошими для разработчиков и тех, кто с ними сотрудничал. Это не гарантия успеха, но это действительно кажется одной из его предпосылок. Обратимся ко второму вопросу: как преуспели в развитии Европа и те, кто избежал её контроля? Часть ответа опять же представляется ясной: радикально нарушая апробированную доктрину свободного рынка. Этот вывод подтверждается от Англии до восточно-азиатской территории современного промышленного роста, разумеется, включая Соединённые Штаты Америки, лидера в протекционизме с самых его истоков. Стандартная экономическая история признает, что вмешательство государства всегда играло центральную роль в экономическом развитии. Но его воздействие недооценивается Современным аналогом является энергетика, на которой зиждется экономика в развитых странах. «Золотой век» послевоенного развития основывался на дешевизне и изобилии нефти, причём положение сохранялось в значительной степени с помощью угроз или с применением силы. Это продолжается и по сей день. Значительная часть бюджета Пентагона тратится на то, чтобы удерживать цены на нефть на Ближнем Востоке на уровне, который считают подходящим Соединённые Штаты и их энергетические компании. Мне известно лишь одно техническое исследование этой темы: в нём делается вывод, что расходы Пентагона составляют субсидию, составляющую 30% рыночной цены нефти; по заключению автора, это показывает, что «современное мнение о дешевизне полезных ископаемых представляет собой сплошной вымысел». Голословные оценки эффективности торговли и выводы, касающиеся экономического здоровья и роста, имеют ограниченную значимость, если мы игнорируем множество таких скрытых стоимостей. Группа видных японских экономистов недавно опубликовала многотомный обзор японских программ экономического развития, начиная со Второй мировой войны. В нём указывается, что Япония отклонила неолиберальные доктрины своих американских советников, избрав вместо этого форму индустриальной политики, отводившую преобладающую роль государству. Рыночные механизмы вводились государственной бюрократией и промышленно-финансовыми конгломератами постепенно, по мере роста перспектив коммерческого успеха. Упомянутые экономисты делают вывод, что одним из условий для «японского чуда» стал отказ от ортодоксальных экономических наставлений. Успехи оказались впечатляющими. По сути дела не обладая ресурсами, к Что касается бывших японских колоний, то крупнейшее научное исследование Миссии американской помощи на Тайване обнаружило, что американские советники и китайские планировщики пренебрегли принципами «англо-американской экономики» и разрабатывали «государственно-ориентированную стратегию», опираясь на «активное участие правительства в экономической деятельности на острове посредством обдуманных планов и правительственного контроля над их выполнением». Тем временем, американская официозная пресса «рекламировала Тайвань как историю успеха частного предпринимательства». В Южной Корее «предпринимательское государство» функционирует иным путём, но играет роль направляющей руки не в меньшей степени. Только что вступление Южной Кореи в Организацию по Экономическому Сотрудничеству и Развитию (ОЭСР), клуб богачей, было отложено В недавнем выпуске «Research Observer» Международного Банка (август 1996 года) председатель Совета экономических советников при Клинтоне Джозеф Стиглиц извлекает «уроки из восточно-азиатского чуда», среди которых он особенно отмечает тот, что в восточно-азиатских странах, преуспевших на пути экономического развития, «правительство взяло на себя основную ответственность за осуществление экономического роста», отбросив «религию», полагающую, что рынки знают все лучше всех, и прибегнув к вмешательству ради улучшения передачи технологий, относительного равенства, образования и здравоохранения, наряду с промышленным планированием и координацией. «Доклад ООН по экономическому развитию человечества за 1996 год» делает акцент на жизненной важности правительственной политики по «распространению опыта и удовлетворению жизненно важных общественных потребностей», отмечая, что такая политика служит «трамплином для длительного экономического роста». Неолиберальные же доктрины, что бы о них ни думать, подрывают образование и здравоохранение, ведут к росту неравенства и уменьшают долю труда в доходах; это невозможно подвергнуть серьёзному сомнению. Год спустя, после того, как экономике стран Азии был нанесён тяжёлый удар Поражает сравнение Восточной Азии с Латинской Америкой. Латинская Америка имеет наихудшие в мире результаты по неравенству, Восточная Азия — среди лучших. То же касается образования, здравоохранения и общих показателей социального благополучия. Импорт в Латинскую Америку сильно перекошен в сторону потребления для богатых, Экономика латиноамериканских стран также была более открытой для иностранных инвестиций, чем экономика Восточной Азии. Как сообщают аналитики Комитета ООН по Торговле и Развитию (УНКТАД), начиная с 1950 года, зарубежные мультинациональные корпорации в Латинской Америке «контролировали значительно большие доли промышленного производства», чем в успешно развивавшихся странах Восточной Азии. Даже Всемирный банк допускает, что приветствуемые им иностранные инвестиции и приватизация в Латинской Америке «имели тенденцию заменить прочие потоки капитала», передавая контроль зарубежным странам и отправляя прибыли за границу. Банк также признает, что цены в Японии, Корее и на Тайване больше отклонялись от рыночных, чем в Индии, Бразилии, Мексике, Венесуэле Похоже, что открытость международной экономике дорого стоила Латинской Америке, как и её неспособность контролировать капитал и богачей, а не просто труд и бедняков. Разумеется, отдельные секторы населения получают выгоду, как в колониальную эпоху. И тот факт, что они так же преданы доктринам неолиберальной «религии», как и иностранные инвесторы, не следует считать неожиданным. Роль государственного управления и государственной инициативы в странах с успешно развивавшейся экономикой должна стать общеизвестной. Аналогичный вопрос: как третий мир стал таким, каков он сегодня. Вопрос рассмотрел видный историк экономики Пол Бейроч. В недавнем важном исследовании он подчёркивает, что «нет сомнений, что экономический либерализм, навязанный третьему миру в XIX столетии, является наиболее важным элементом в объяснении задержки его индустриализации», Разновидности неолиберальной доктриныЭто подводит нас к другой важной характеристике современной истории. Доктрина свободного рынка существует в двух разновидностях. Первая — это официальная доктрина, навязанная беззащитным. Вторая — то, что мы могли бы назвать «реально существующей доктриной свободного рынка»: рыночные порядки хороши для вас, но не для меня, — разве что ради временных выгод. Именно «реально существующая доктрина» господствовала, начиная с XVII века, когда Британия стала наиболее развитым государством в Европе, с высоким уровнем налогообложения и эффективным руководством, организовывавшим фискальную и военную деятельность государства, которое стало «крупнейшим и единственным игроком в экономике» Британия в конечном счёте Когда с японской конкуренцией стало слишком трудно справляться, Англия попросту отложила игру: Британская империя фактически закрылась для японского экспорта — часть фона Второй мировой войны. В то же время индийские мануфактурщики просили защиты, но от Англии, а не от Японии. При реально существовавшей рыночной доктрине такая удача их миновала. Отказавшись от своего ограниченного варианта Laissez-Faire в Через столетие после того, как Англия обратилась к одной из форм либерального «интернационализма», по тому же пути последовали США. За Одна состояла в том, что — как прежде Англия — Вашингтон применял свою силу для подавления самостоятельного развития других стран. В Латинской Америке, Египте, Южной Азии и повсюду развитию предстояло стать «догоняющим», а не «конкурентным». Происходило также широкомасштабное государственное вмешательство в торговлю. К примеру, помощь по плану Маршалла была увязана с покупкой американских сельскохозяйственных продуктов, что послужило одной из причин того, что доля США в мировой торговле зерновыми увеличилась с менее чем 10% перед войной до более 50% к 1950 году, тогда как экспорт зерна из Аргентины сократился на две трети. Американская помощь «Хлеб для мира» также использовалась для субсидирования агробизнеса в США и поставок американского зерна; подобного рода политика играла роль одного из средств борьбы с независимым развитием других стран. Фактическое разрушение такими средствами зернового хозяйства в Колумбии стало одним из факторов роста её наркоиндустрии, И это лишь некоторые из разрозненных иллюстраций. Однако же, наиболее значительные отклонения от доктрины свободного рынка заключаются в другом. Один из основополагающих постулатов теории свободной торговли гласит, что государственные субсидии не допускаются. Но после Второй мировой войны лидеры американского бизнеса ожидали, что без государственного вмешательства экономика устремится назад — прямо к депрессии. Они также настаивали на том, что высокоразвитая промышленность, особенно авиационная, хотя вывод был более обобщённым, — «не может удовлетворительно существовать в конкурентоспособной, несубсидируемой экономике, основанной только на свободном предпринимательстве» и что «правительство — единственно возможный её спаситель». Я цитирую основные деловые издания, в которых также признавалось, что система Пентагона — лучший способ переложить расходы на общество. Они понимали, что социальные расходы могли бы играть ту же стимулирующую роль, но это не прямая субсидия для корпоративного сектора, ибо она связана с демократизацией и является перераспределительной. Военным расходам не свойствен ни один из таких «недостатков». Изделия военной промышленности также легко продавать. Секретарь президента Трумэна по Военно-воздушным силам выразил это просто: нам не следует пользоваться словом «субсидия», сказал он; мы должны употреблять слово «безопасность». Он убедился, что военный бюджет способен — по его выражению — «удовлетворить потребности авиационной промышленности». Одним из последствий этого стало то, что гражданские воздушные суда представляют собой теперь ведущий предмет экспорта США, а основанная на производстве самолётов гигантская индустрия путешествий и туризма служит источником наиболее важных прибылей. Так, Клинтон счёл вполне подходящим избрать «Боинг» в качестве «образца для компаний по всей Америке», когда на Азиатско-Тихоокеанском саммите в 1993 году он под бурные аплодисменты проповедовал собственное «новое видение будущего, связанного со свободным рынком». Превосходный пример реально существующих рынков, производство гражданских воздушных судов теперь находится в руках преимущественно двух фирм, «Боинг-Макдональд» и «Эйрбас», каждая из которых обязана своим существованием и успехом широкомасштабной государственной поддержке. Та же модель преобладает в производстве компьютеров и вообще в электронике, в автоматике, биотехнологии, средствах коммуникации, а фактически — почти в каждом динамично развивающемся секторе экономики. Рейгановской администрации не требовалось разъяснять доктрину «реально существующего капитализма свободного рынка». Её сотрудники являлись мастерами своего искусства: превознося прелести рынка перед бедными, они гордо похвалялись перед деловым миром тем, что Рейган «дал больше субсидий американской индустрии, чем любой из его предшественников более чем за полвека», — слишком уж скромное утверждение, ибо они превзошли всех предшественников вместе взятых, когда «руководили крупнейшим сдвигом в сторону протекционизма после Как США, так и Япония только что объявили о новых наиболее важных программах инвестиций в передовые технологии, в авиационной и полупроводниковой отраслях промышленности, чтобы поддержать частный индустриальный сектор государственными субсидиями. Чтобы проиллюстрировать, что такое «реально существующая теория свободного рынка» с помощью других свидетельств, следует отметить, что в обширном исследовании транснациональных корпораций (ТНК) Уинфрид Рейгрок и Роб ван Тульдер обнаружили, что «по сути дела все крупнейшие основные фирмы мира испытали определяющее воздействие со стороны правительственной политики и торговых барьеров, касающихся их стратегии и конкурентоспособности», и «по меньшей мере двадцать компаний в списке из 100 наиболее успешных компаний из журнала «Форчун» за 1993 год вообще не выжили бы в качестве независимых компаний, если бы их не спасли правительства их стран», или социализацией убытков, или просто передачей контроля государству, когда они попали в беду. Одна из них — ведущий работодатель в глубоко консервативном районе Гингрича, компания «Локхид», оказалась спасённой от развала гарантиями крупных правительственных займов. В том же исследовании подчёркивается, что правительственное вмешательство, которое «было скорее правилом, чем исключением в течение двух прошедших столетий — сыграло ключевую роль в развитии и распространении множества новинок в продуктах и процессах производства — особенно в авиакосмической и электронной промышленности, в современном сельском хозяйстве, технологиях производства материалов, энергетике и транспортной технологии», а также вообще в телекоммуникационной и информационной технологиях (наиболее впечатляющий недавний пример — Интернет), Обо всём этом можно сказать гораздо больше, но один вывод представляется довольно ясным: санкционированные доктрины ловко придумываются и применяются ради власти и выгоды. Современные «эксперименты» следуют знакомому образцу, когда принимают форму «социализма для богатых» в рамках системы глобального корпоративного меркантилизма, в которой «торговля» состоит в значительном количестве сделок, осуществляемых в пределах одних и тех же фирм под центральным руководством, когда эти фирмы представляют собой гигантские организации, связанные со своими конкурентами стратегическими альянсами, когда все они тираничны по внутренней структуре, спланированной таким образом, чтобы препятствовать демократическому принятию решений и предохранять хозяев от рыночной дисциплины. Предполагается, что этим неумолимым доктринам должны обучаться бедные и беззащитные. Итак, мы можем спросить, насколько «глобальна» экономика на самом деле Может быть, в том, что мы должны их придерживаться, состоит некий закон природы? Нет, если мы серьёзно проанализируем доктрины классического либерализма. Так, хорошо известно, что Адам Смит восхвалял разделение труда. Однако при этом остаётся практически неизвестным то, что он обличал его бесчеловечные последствия, превращающие рабочих людей в объекты «настолько глупые и невежественные, насколько это возможно для человеческого существа», а это «в любом приличном и цивилизованном обществе следует предотвращать» правительственными действиями, направленными на преодоление разрушительной силы «невидимой руки». Также не Другие ведущие представители классической либеральной традиции идут гораздо дальше. Вильгельм фон Гумбольдт порицал наёмный труд как таковой: он писал, что если рабочий работает под внешним контролем, то «мы можем восхищаться тем, что он делает, но презираем то, что он есть». «Ремесло совершенствуется, ремесленник деградирует», — заметил Алексис де Токвиль. Также великая фигура либерального пантеона, Токвиль соглашался со Смитом и Джефферсоном в том, что равенство доходов является важной чертой свободного и справедливого общества. Сто шестьдесят лет назад он предупреждал об опасностях «постоянного неравенства условий» Я лишь едва касаюсь запутанных и занимательнейших вопросов, которые, Надо осмотрительно оценивать доктрины, доминирующие на интеллектуальной сцене, и относиться с тщательным вниманием к аргументации, фактам и урокам прошедшей и современной истории. Бессмысленно спрашивать, что «правильно» для конкретных стран, как будто эти страны имеют общие для всех граждан интересы и ценности. К тому же то, что может быть правильно для народа Соединённых Штатов, обладающего несравненными преимуществами, то вполне может быть неправильно для других, имеющих гораздо более узкий диапазон выбора. При этом, однако же, мы можем осмысленно предполагать, | |