Марк Владимирович Рац — доктор геолого-минералогических наук, профессор, методолог, эксперт фонда «Институт развития имени Г. П. Щедровицкого». В | |

Предлагаемая тема кажется мне принципиально важной как для «большой» политической ситуации (прежде всего, но не только в России), так и для «малой» — в методологическом сообществе. Сказанным определяется и адресат статьи: это склонные к рефлексии политологи, политические философы и методологи, многие из которых, кстати, задействованы в сфере политики. Вводные замечания. Общий замысел политики развитияВ отличие от ситуации Здесь, однако, я имею в виду целое и вообще хочу начать все сначала, ибо понятия «ПР» пока построить не удалось, и для того содержания, которое я вкладывал в это выражение двенадцать лет назад, оно само может выступать в функции всего лишь обобщающего наименования. Так, в сущности, дело и обстояло: под обложкой «Политики развития» скрывались замыслы и идеи формирования открытого общества, научной и ресурсной политик, политики обеспечения безопасности и так далее. (Названные идеи были объединены общим подходом и тесно взаимосвязаны, но тем не менее каждая из них может разрабатываться, — а некоторые и разрабатывались впоследствии — относительно автономно.) Не вижу в таком словоупотреблении ничего зазорного, но хотел бы теперь обсудить другой поворот темы, а именно, как — наряду с указанной возможностью — следует мыслить саму ПР в целом, не вдаваясь в «подробности», так сказать, парадигматически? Стоит ли за этим выражением Касаясь истории вопроса, скажу, что до сих пор мне не удавалось сформулировать основную идею, ради которой всё затевалось: в чём суть и специфика политики развития, как особого типа политики (если мыслить её таким образом)? Каков её статус, что именно я предлагал: обобщение неких эмпирических наблюдений, теоретическую конструкцию или проект? И что нового вносит (если вносит) эта идея в корпус методологических представлений? Для начала, в самом первом и грубом приближении идею ПР можно пояснить, апеллируя к получившей популярность теории игр, где известны игры с нулевой суммой, когда выигрыш одного участника оплачивается проигрышем другого, а есть игры с суммой больше нуля, когда прибавка появляется в процессе игры, и выиграть, по идее, могут все участники. Вопреки доминирующим представлениям о политике, где выигрыш одной из сторон по преимуществу связывается с проигрышем другой, политика развития мыслится, по крайней мере, потенциально, как игра с положительной суммой, причём это не мешает политической борьбе, то есть политика остаётся политикой, а не превращается в филантропию. Но в таком повороте темы нет ещё ничего нового, и это не более, чем первое приближение, поскольку «ненулёвость» (неологизм Роберта Райта) — широкое понятие, используемое для описания целого ряда конфликтных ситуаций, более или менее близких к ПР, но тем не менее иных, периферийных для идеи развития [1]. В предлагаемой же концепции ненулёвость связана не с политикой как таковой, Чтобы уточнить её, я могу добавить, что идея ПР не имеет никакого отношения к теории игр: обращение к этой теории — не более, чем дидактический приём. По большому счёту, имея в виду механизмы формирования общей «прибыли» не в конфликтных ситуациях и политике вообще, а именно в процессе развития вернее ссылаться не на теорию игр, а на Сократа, но это уже на соответствующем месте в концепции. А пока достаточно подчеркнуть принципиальное отличие используемого здесь деятельностного подхода от естественно-научного, в рамках которого развивается теория игр. Различные типы ситуаций, для которых строятся те или иные теоретико-игровые модели, берутся «из жизни» и рассматриваются как натурально существующие: таковы, например, ситуации чистого конфликта, торга или координации в совместной деятельности политических субъектов. В отличие от этого мы здесь будем считать, что сами ситуации не даны нам в жизни, а формируются искусственно в зависимости не столько от обстоятельств дела, сколько от нашего подхода и отношения к этому делу,в зависимости от наших установок и проводимой политики. Проблема, которой мы будем заниматься, состоит не в изучении наличных ситуаций, Для полноты картины ко всему этому надо ещё добавить, что само слово «развитие» понимается очень Существенно также, что до сих пор непонятно было, против чего я выступаю, с чем И последнее, но, возможно, главное: принятие ценности развития и соответственно концепции политики развития требуют пересмотра всей нашей картины мира. Естественно-научное мировоззрение перестаёт работать, Обращаясь к сегодняшней ситуации, процитирую одного молодого человека, начавшего осваивать методологию: «До этого я думал вполне серьёзно, что можно рассуждать… о том, как голодают негры в Африке, как решить проблему атомной войны. А идея самоопределения состоит в том, что нормальный человек может думать и действовать, только если это ЕГО ситуация. Думать надо, исходя из того, что ты можешь сделать, а не смотреть со стороны» [3]. Всё точно, Опираясь на свой жизненный опыт, я отправляюсь от известной истины, которая гласит: «если ты не займёшься политикой, то она займётся тобой». Она занимается мной всю жизнь, * * *:Теперь главное: как я сегодня представляю себе предмет обсуждения. Основополагающие идеи искусственного (а точнее, искусственно-естественного — далее я поясню, что это значит) развития вообще, развития как ценности и управления развитием высказал Политическая борьба, так или иначе, заканчивается выработкой некоей политической линии, реализуемой уже организационно-управленческими средствами. Например, линии на приватизацию или, напротив, национализацию крупной собственности; на реформы или на сохранение status quo. Но при этом рано или поздно возникает новая (или реанимируется старая) оппозиция, и всё начинается сначала. Упрощая для ясности, можно сказать, что в жизни демократических стран эта схема реализуется в чередовании выборов и межвыборных периодов. Но это очень сильное упрощение: в то же время можно сказать, что политические решения принимаются в процессе непрекращающейся борьбы. Так или иначе, в условиях политической борьбы схема управления реализуется только по мере получения и выработки её — хотя бы промежуточных — итогов и результатов, в рамках кристаллизующейся при этом политической линии. Вопрос состоит в том, какую роль может играть идея развития в этом сложном процессе в целом, то есть пока идёт борьба. Может ли она служить ориентиром в политике, мыслима ли — наряду с управлением — политика развития? И, если да, то что это такое? И, с другой стороны, можно ли указать условия или сформулировать требования, которым должна удовлетворять политика (в самом широком значении), чтобы приводить к развитию политической системы, а вместе с ней и всего универсума мышления и деятельности? Мой наиболее общий ответ на вопросы такого рода состоит в том, что, Во-вторых, функционально — в отличие от управления, по идее непосредственно обеспечивающего процессы развития, — политика может создавать лишь статус наибольшего благоприятствования, условия для их реализации (если это политика развития), либо, наоборот, препятствовать им (такой тип политики мы рассмотрим специально), либо, наконец, быть в этом отношении нейтральной. При этом локальные оргуправленческие системы оказываются встроенными в объемлющее поле той или иной, — например, государственной или корпоративной — политики со всеми вытекающими отсюда последствиями. Наконец, Если иметь в виду развитие как ценность, заведомо возможна идеология развития, хотя и её ещё надо разрабатывать как таковую. Она может быть взята на вооружение Итак, моя гипотеза состоит в том, что ориентация на развитие (как до того ориентация на идею права) существенно повлияет на формы организации и осуществления политической борьбы (хотя идти она может за вполне традиционные интересы), на политическую жизнь и на общественно-политическую систему в целом. Иначе говоря, я думаю, что взаимоотношения между различными политическими субъектами — будь то субъекты внутренней политики, как, скажем, политические партии, или субъекты политики международной, как Россия и НАТО, США и Китай и так далее — могут измениться, если у них появится такая ценность и такой ориентир как развитие. Это довольно сильное предположение, требующее аргументации и сразу вызывающее вопросы, не имеющие очевидных ответов. В чём именно могут заключаться предполагаемые перемены? Должны ли все участники политического процесса разделять ценность развития, или для того, чтобы перемены начались, достаточно, чтобы её разделяли лишь некоторые из них? Распространяются ли данные соображения на взаимоотношения врагов (в отличие от конкурентов и противников), то есть на политику в трактовке Карла Шмитта? Среди прочего сказанное означает, что политика развития мыслится как образование иного рода, нежели политики, руководствующиеся привычными идеологиями типа либеральной, консервативной или социал-демократической. Действительно, в обычном случае победа той или иной политической линии и соответствующей идеологии обозначает смену ориентиров движения, но не предполагает существенных перемен во взаимоотношениях между политическими субъектами (в пределе — смены политической системы или даже изменений политической культуры). Иначе дело обстоит при смене режима, например, в результате победоносной борьбы тоталитарных или, наоборот, демократических сил. Однако для начала я предпочитаю говорить всё же об идеологии развития, хотя, повторю, она и отличается от других идеологий привычного ряда тем, что является рамочной. Наряду со сказанным, то есть, с влиянием на характер взаимоотношений политических субъектов, это означает ещё, что идеология развития более или менее совместима с другими идеологическими системами, а не противостоит им, как это обычно бывает. По своим глубинным основаниям она заведомо несовместима с тоталитарными идеологиями, Вместе с тем нужно ставить вопрос об особом режиме развития и соответствующих формах организации общества. С моей точки зрения, в целом здесь работают существующие представления о демократии и открытом обществе (в смысле К. Поппера), хотя они существенно дополняются в том, что касается механизмов их работы. Наиболее важным механизмом неотъемлемой от открытого общества политики является механизм коммуникации между политическими субъектами. Замысел политики развития предполагает пересмотр этого механизма с упором на проблематизацию и решение проблем вместо нынешнего господства «торговли» и компромиссов при уповании на спасительную роль толерантности [7]. За счёт такой перестройки и может быть получена прибавка к выигрышу, обеспечивающая «ненулёвость» политики развития. Мы обсудим эту тему подробнее в следующем разделе статьи Наряду с этим приходится ещё учитывать, что само открытое общество может мыслиться как идеальный тип и как общественный идеал. Его основная характеристика в первой ипостаси чётко сформулирована Дж. Соросом: «это несовершенное общество, которое остаётся открытым для усовершенствования». Во второй ипостаси этот идеал обладает наиболее важным свойством, отличающим его от «больших проектов» прошлого и роднящим с идеей развития: такое общество можно выращивать на себе и своих детях, но принципиально невозможно построить. В сущности, две идеи: развития как ценности и открытого общества можно (а, … В связи с упомянутым приложением идеи ПР к ситуации в методологическом сообществе хотел бы заметить, что один из вариантов ответа на вопрос, как следует мыслить ПР в целом, состоит в том, что политикой развития можно называть политику методологизации — (пере) вооружения нашего мышления и деятельности, (пере) осмысления и (пере) освоения нашего мира методологическими средствами. То есть, политику, которую каждый из нас, по идее, так или иначе проводит в своей работе, и которую должно было бы вести методологическое сообщество в меру своей субъективации. Но не ведёт ли такой поворот мысли к банализации идеи ПР? И что здесь надо подразумевать под субъективацией сообщества? На первый вопрос, я бы отвечал отрицательно, имея в виду, как минимум, три обстоятельства. Вопрос этот сам по себе настолько сложен и многослоен, что вполне может увести нас от основной темы. Чтобы избежать этого, я ограничусь лишь самыми общими соображениями и начну с воспоминания. В годы перестройки И последнее. Для понимания развиваемых далее соображений необходимо знакомство с некоторыми ранее разработанными в методологии понятиями и представлениями. Поскольку они могут быть известны не всем читателям, статью сопровождают специальные приложения, посвящённые:

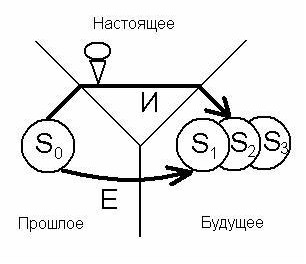

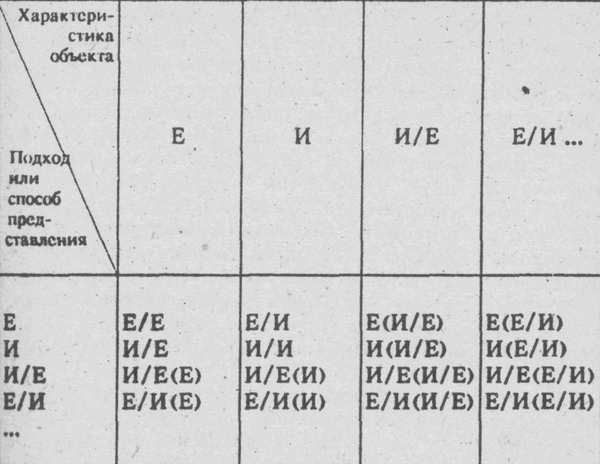

Во избежание недоразумений подчеркну, что приложения отнюдь не эквивалент статей из энциклопедии: речь там идёт о моей трактовке всех этих предметов в данном контексте, и тексты приложений далеко не канонические. Понятие политическогоДля того чтобы разобраться, каким образом ценность и рамка развития может повлиять на политику, надо сперва эксплицировать соответствующие понятия. Между прочим, ещё вопрос, сможет ли «развитие» существовать в такой агрессивной и едкой среде как политика, насколько они совместимы. Начинать здесь придётся «от печки», потому что, как и во многих подобных случаях, при ближайшем рассмотрении оказывается, что в нашей культуре нет ни понятия политики как таковой, ни понятия развития. Да Наверное, я не совсем точен, когда говорю об отсутствии в культуре перечисленных понятий. Дело обстоит сложнее В методологическом сообществе известна «старая», я бы сказал, классическая (пока только для нас) схема, предложенная В разных словарях, учебниках и монографиях разными авторами даются разные определения понятия политики, а известные российские политологи Итак, оставляя пока в стороне методологическое понятие политики, мы можем выбирать ту или иную трактовку из целого ряда вроде бы взаимно дополнительных (по крайней мере, в интерпретации Пугачёва и Соловьёва), но нередко трудно совместимых трактовок. Я согласен с тем, что большинство из них выражают существенные черты политики. Но вместе с тем трудно говорить о политике развития, если, например, считать политикой борьбу за власть или борьбу различных социальных групп за свои интересы, реализуемые с помощью всё той же власти, или, напротив, «форму цивилизованного общения людей на основе права» и так далее. Очевидно, что понятие политики не может строиться на выделении тех или иных её характеристик (таким образом можно лишь умножать число определений), а должно Анализируя ещё раз с учётом сказанного эти определения, можно заметить, что в большинстве своём они явно или неявно содержат упоминание о субъектах политики: государстве, негосударственных институтах, партиях, социальных группах, классах, людях, друзьях и врагах. В каждом конкретном случае субъекты имеют общую сферу интересов, при этом различаются — в интересующем нас отношении — своими часто несовместимыми представлениями о её будущем и объединяются совместной деятельностью, направленной как раз на будущее, которое становится для них общим в силу общности сферы их интересов, будь то их город, страна или профессиональная сфера. Эта вынужденная (неотвратимостью общего будущего) деятельность по совмещению несовместимого вроде бы и выступает как политика. Сказанное довольно близко к обобщающему определению Пугачёва и Соловьёва, трактующих политику как «деятельность социальных групп и индивидов по артикуляции… своих противоречивых… интересов, выработке обязательных для всего общества решений, осуществляемых с помощью государственной власти». Но не менее важны и различия. Повторю первое и наиболее важное из них: я не считаю, что подобные — в духе краткого энциклопедического словаря — дефиниции задают понятия и тем самым завершают важный этап работы мысли. Наоборот: это в лучшем случае первый шаг к понятию, предпонятие, уточнение предмета обсуждения — вещь полезная, часто необходимая в коммуникации (и, тем более, в трансляции), но пригодная для дальнейшей работы мысли в качестве материала для проблематизации, а отнюдь не в качестве догмы, кочующей по словарям и учебникам. В последнем случае она превращается, согласно известному определению, в «гробик для мысли». Возвращаясь к политике, я хотел бы понять, каким образом в итоговое определение Пугачёва и Соловьёва вписываются те многочисленные и разнообразные «научные характеристики» политики, которые фигурировали в других её определениях? Если, скажем, «форму цивилизованного общения людей на основе права» можно усмотреть за «выработкой обязательных для всего общества решений», то где там, например, борьба за власть или борьба различных социальных групп за свои интересы, реализуемые с помощью власти? В обобщающем определении речь идёт только об артикуляции позиций различных субъектов и выработке общеобязательных решений. Почему, кстати, общеобязательных, да ещё осуществляемых только с помощью государственной власти? Оппозиция разве не может иметь собственной политики? Я уж не говорю о знаменитой характеристике политики К. Шмитта (которая среди прочих тоже присутствует в книге Пугачёва и Соловьёва), видевшего в ней «степень интенсивности объединения или разъединения людей», сводимой к отношениям друзей и врагов. На мой взгляд, определение Пугачёва и Соловьёва ничуть не хуже других (и даже лучше многих). Я возражаю не против их определения, а — повторяю — против такой организации рефлексии, при которой определение мыслится как итог и результат работы. Для учебника это, может быть, и хорошо, но я пока пишу не учебник. Поэтому не будем сворачивать в дефиницию предложенную выше характеристику политики как вынужденной деятельности (надеюсь, что всего сказанного более, чем достаточно для фиксации предмета обсуждения), а наоборот, попытаемся её развернуть. Начать здесь надо с того общеизвестного и уже упоминавшегося факта, что Понятно, что все поименованные сущности тесно взаимосвязаны и переплетены, но первая из них — собственно политическая деятельность — категориально отличается от двух последних, которые представляют собой некоторые организованности деятельности, и которые мы будем рассматривать как вторичные по отношению к политической деятельности образования. Наиболее интересна в этом отношении вторая сущность (policу), объединяющая воедино как результаты первой — итоговую политическую линию, так и реализующую её деятельность, которая, взятая сама по себе, вне обсуждаемого контекста, вполне могла бы сойти за управление. Пока основной интерес для нас представляют две первые сущности или ипостаси политики: именно в их рамках при некоторых условиях и на определённом культурно-историческом этапе может появиться политика развития. Иными словами, политику развития можно мыслить одновременно и как определённую политическую линию, и как некий тип политической деятельности. Легко видеть, что характеристика политики как вынужденной деятельности относится только к первой из выделенных четырёх сущностей. Я думаю, что сказать нечто более или менее содержательное о всех четырёх вместе достаточно трудно, кроме разве того, что смысловым центром этого куста понятий является именно политическая деятельность. Отсюда, кстати, проистекают и некоторые нестыковки в определениях. Например, среди определений, приводимых Пугачёвым и Соловьёвым, некоторые относятся к разным вещам, но приведённые выше различения часто не учитываются авторами определений, хотя авторы учебника ясно говорят, по крайней мере, о трёх из четырёх названных (они не выделяют сферу политики). Далее мы специально остановимся на этих специфически политологических трудностях, пока же вернёмся к политической деятельности. Я подчёркиваю значение категоризации политики (точнее, её центральной, ядерной «части») как деятельности, не осознаваемое многими из использующих её политологов, а некоторыми авторами даже и не признаваемой. Для нашей темы особенно важно, что такая категоризация даёт возможность использовать в политической философии и науке достижения Московского методологического кружка (ММК) в области теории деятельности и деятельностного подхода, по большому счёту лишь начинающие получать общественное признание и входить в российскую культуру. В частности, сама постановка вопроса о политике развития (как — это мы увидим далее — в значительной мере Принципиальное значение для нашей темы имеют также представления о различных типах мышления и деятельности (в качестве одного из которых можно и нужно говорить о политическом мышлении и деятельности — вполне в духе идей Макса Вебера о политике как призвании и профессии), до недавнего времени не получивших должного развития. Если при этом вслед за М. Бахтиным выделять три основных поля человеческой активности: познавательное, художественное и практическое (я бы сказал, практически-преобразовательное), то политика, несомненно, принадлежит к последнему. Находящиеся в этом поле типы мышления и деятельности ориентированы, прежде всего, на изменение сложившегося положения дел и хода вещей и различаются между собой специфическими ценностями, подходами, а также наборами методов и средств деятельности. Политика — наряду с управлением и предпринимательством — занимает в этом ряду особое место: это деятельность над деятельностью, имеющая дело с… и призванная менять не косный материал (с которым имеет дело производство), а другие, «подведомственные» ей деятельности. В качестве второго (после деятельности) ключевого слова и наиболее важного момента в характеристике политики я говорил бы о будущем (времени), имеющем определяющее значение для любых деятельностных представлений. В сознании современного культурного человека «будущее» мифологизировано. В подавляющем большинстве случаев под будущим подразумевается не что иное, как экстраполируемое, то есть длящееся прошлое, а прогнозирование превратилось в своего рода идеологию, в плохо организованной рефлексии напрочь забивающую альтернативный проектный подход. Возникла даже совершенно немыслимая «наука о будущем» — футурология. Но дело в том, что будущее само по себе — пустое место, и только мы можем так или иначе, в том числе посредством политики заполнять его. (Так что футурология изучает не будущее, а всего-навсего наши собственные — прогнозные и проектные — представления о нём.) Эту тему необходимо обсуждать специально, и здесь я только напомню об известной схеме шага развития, которую буду интерпретировать как обобщённую схему преобразований, то есть действий субъекта, неудовлетворённого состоянием Пока что сказанное по поводу деятельности и её структуры имеет очень общий характер. Теперь я перехожу к моментам, специфическим для политики. Один из них — это многосубъектность и конкурентность. Действительно, политические отношения и политическая деятельность возникают тогда и только тогда, когда происходит столкновение интересов разных субъектов по поводу уже упоминавшейся общей для них сферы интересов. Понятно, что при отсутствии такой сферы и/или столкновения интересов никакой политики не будет. За «интересами» в данном случае как раз и скрываются принадлежащие каждому из сталкивающихся субъектов представления о будущем объединяющей их сферы, связанные с этим замыслы и проекты. Невозможность их реализации без согласования с другими заинтересованными сторонами как раз и вынуждает действующих субъектов вступать в прямые отношения друг с другом. Важное значение имеют два вытекающих из сказанного условия возникновения политических отношений и политической деятельности. Я имею в виду сохранение целостности сферы общих интересов и неуничтожимость противника. Действительно, если сфера интересов (в простейшем случае, скажем, территория или рынки сбыта) может быть так или иначе поделена между заинтересованными сторонами, у потенциальных политиков пропадает необходимость в коммуникации и согласовании своих действий, они остаются обычными управленцами. Точно также, если конкуренты и противники (в данном случае, скорее, враги) могут быть так или иначе уничтожены в этом качестве, оставшийся победитель волен реализовывать собственные планы на будущее теперь уже только своей сферы интересов, необходимость в политике опять же исчезает. (Первое из этих условий немаловажно для анализа ситуации в методологическом сообществе: эту ситуацию можно и нужно рассматривать как политическую настолько, насколько мы хотим видеть наше сообщество целостным при заведомом существовании в нём конкурирующих групп.) Политические отношения отличаются от конкуренции в хозяйственно-экономической деятельности прежде всего природой интересов. Во втором случае это интересы, в конечном счёте, финансовые, в первом же они могут быть любыми: от тех же финансовых до ценностно-идеологических. (Именно в этом смысле К. Шмитт говорит об отсутствии у политики собственного предмета.) Естественно, что при таком раскладе хозяйственно-экономические и политические отношения сплетаются в один клубок, в котором бывает непросто разделить эти составляющие. Вместе с тем стремление к победе над противником и реализации собственных интересов и планов нередко порождает в политической деятельности обходные маневры, обманные движения и так далее, напоминающие о военном искусстве. Политика обретает характер игры. В такой ситуации первостепенное значение имеет рефлексия участников, то есть, их способность осознавать и критически оценивать происходящее, в том числе и прежде всего собственные действия вместе с обеспечивающими их методами и средствами. Я бы даже рискнул сказать, что в политике (как Подводя промежуточные итоги сказанному о политической деятельности, следует заметить, что в ней обязательно присутствуют два вектора. Один — преобразовательный, или управленческий — изначально направляется каждым субъектом на общую сферу интересов, и второй, преимущественно коммуникационный, связывающий субъектов друг с другом, заставляющий их в итоге пересматривать и согласовывать свои планы и действия по первому направлению. Результирующие действия по первому направлению как раз и задают ту политическую линию, о которой говорилось в начале среди прочих ипостасей политики, и которая реализуется уже средствами управления. Деятельность, связанная со вторым направлением, хорошо известна под именем дипломатии, хотя и не сводится к ней целиком. Оба названных вектора обозначают не просто Я уже ссылался на свою работу о диалоге в современном мире (прим. 6), где, в частности, вводится представление о диалоге–1 и диалоге–2: это различение является наиболее важным в данном контексте. Первый — это диалог в обыденном смысле слова, «композиционно выраженный диалог» по М. Бахтину. Ключевое слово здесь обмен — обмен репликами, мнениями, готовыми знаниями, информацией, в сущности, обмен монологами. Второй — диалог в точном (если угодно, высшем) смысле, восходящий к упоминавшейся сократической традиции, противостоящий диалогу–1 и проанализированный Бахтиным на материале творчества Ф. Достоевского. Согласно Бахтину, диалог–2 пронизывает «все отношения и проявления человеческой жизни, вообще всё, что имеет смысл и значение» [13]. При этом мысли не привносятся в диалог (-2) извне, не находятся в головах у участников, а порождаются в диалоге за счёт взаимной проблематизации участников — это и есть уже не раз упоминавшаяся «прибавка». Когда политики говорят о диалоге, имеется в виду «композиционно выраженный диалог», диалог–1, и это правильно, потому что подлинный диалог (-2) может вестись не только знаковыми (обычно вербальными) средствами. Прямые действия — война или терроризм — могут служить своеобразными «репликами», средствами проблематизации противника в диалоге–2, тогда как «политический диалог» мыслится Но вместе с тем здесь очень важно не перегибать палку: не следует преуменьшать значение «разговоров», обычного, рутинного диалога–1. Рутина и ритуал, значение которых в человеческой жизни подчёркивала Л. Гинзбург, в политике, видимо, особенно важны. Размышляя об опыте жизни блокадного Ленинграда, Гинзбург писала, что «альтернативой заученным навыкам поверхностной социальности оказывается вовсе не подлинный диалог, проникнутый поисками взаимопонимания, и не одинокое постижение истины, но гибель и распад» (цитируется по статье А. Зорина [14]). В этом смысле хорошим примером служит арабо-израильский конфликт. Своей экзистенциальной напряжённостью ситуация здесь напоминает ленинградскую блокаду, но надо надеяться, что изменить сложившееся положение в данном случае (как На этом я заканчиваю вынужденное отступление и возвращаюсь к понятию политики. Для полноты картины характеристику политики следует дополнить ещё одним — последним по порядку, но не по важности — пунктом. Он касается известной пары: быть и казаться. Дело в том, что в приложении к политике эта пара приобретает совершенно специфический смысл и значение вплоть до того, что кажимость может стать более реальной, чем бытие. С этим эффектом связаны, между прочим, так называемые политтехнологии, играющие огромную роль в политической жизни современного мира, Одно дело осуществлять некую политическую практику, то есть в борьбе с представителями других позиций добиваться реализации своих ценностей, идеалов и интересов; совсем другое — пропагандировать, прикрывать или оправдывать («пиарить») эту политику при том, что фактически она может вовсе не осуществляться или осуществляться лишь частично, либо «для галочки». В политике такой «пиар» часто оказывается не менее важным, чем реальное дело, а бывает (особенно в период предвыборных компаний), что и подменяет его. Здесь нет нужды распространяться на эту тему: о ней написано более чем достаточно. Нужно лишь подчеркнуть, что в других сферах деятельности и приложениях (вне политики) указанная подмена не без оснований имеет заведомо негативную коннотацию и окраску, как, скажем, широко распространённое в советские времена производство фиктивно-демонстративных продуктов (ФДП), фактически непригодных к употреблению. В политике дело обстоит иначе, и вроде бы очевидный «обман избирателей» может оказаться кажущимся притом, что подлинным обманом станет в итоге бесхитростно честная игра «в лоб», которая при самых благих намерениях нередко приводит к проигрышу. Здесь открыто поле для рафинированных рефлексивных игр и так называемого рефлексивного управления. (В сущности, об этом уже шла речь в связи с вопросом о силе в политике.) Сказанное служит основанием для известной квалификации политики как «грязного дела», которая представляется бессодержательной. Дело в том, что применительно к политике охарактеризованные особенности являются конститутивными и хорошо известны всем заинтересованным лицам: это у неё, что называется, на лбу написано. Вместе с тем в других сферах деятельности, например, в торговле, те же методы часто используются тихой сапой там и тогда, где и когда делать это отнюдь не следует. Можно по этому поводу сколько угодно морализировать, но изменить здесь Заканчивая беглую характеристику политики, надеюсь, что задал основные контуры соответствующего понятия. Оно, несомненно, основывается на схеме Политика объединяет четыре разные сущности: Заметим ещё, что политика — очень живая и лабильная система, представление о которой в каждом конкретном случае меняется в зависимости от ситуации, избранной точки зрения, личного опыта и организации рефлексии участника/наблюдателя. Отсюда (не говоря уже о логических неувязках) множество разнокалиберных определений понятия политики, отсюда же и очевидная тупиковость самого хода на «определение понятий» такого рода. Я полагаю, что сказанного достаточно для понимания всего последующего, но вовсе не считаю, что этого достаточно даже для представления моей личной точки зрения на политику и политическое. В перспективе необходимо ещё не раз вернуться к этой теме и обсудить такие её важные (и пока не затронутые или только затронутые) аспекты как политика и власть, политика и право. Пока же, учитывая служебный характер и целевую ориентацию настоящего текста на экспликацию политики развития, обратимся к вопросу о различных типах политики. Смысл обращения к этой теме диктуется необходимостью хотя бы в первом приближении прояснить потенциальное место ПР в мире политики и её связанные с этим местом особенности. К типологии политикиВ общем виде прямая постановка вопроса о типологии политики мне не встречалась, но различные её типы выделялись и обсуждались бессчетное число раз. Вовсе не стремясь обозреть все сделанные в связи с этим предложения (что вообще вряд ли возможно), я хотел бы выделить наиболее важные в контексте нашей работы. Здесь нужно упомянуть несколько разных заходов. Начать можно с типологического различения, которое, Затем можно указать на различаемые Б. Капустиным «большую», или трансформационную и «малую» политики, где вторая есть лишь рутинизация первой, «её «превращение» и «явление «в состояни ипокоя». Большая политика «создаёт те «правила игры», которые служат форматом (я бы сказал: рамками. — Далее среди множества подходов к наиболее важной и на удивление плохо проработанной теме типологии политики наиболее интересными в рамках стоящей перед нами задачи представляются два. А:С локализацией и особенностями сферы интересов соотносятся наиболее привычные и распространённые представления о разных политиках. Здесь речь идёт о политике внешней и внутренней, а также о различных её ипостасях: пространственных (муниципальная, региональная, международная) и предметных, или «отраслевых» (миграционная, военная, энергетическая, научная и так далее). При этом на характер политики могут существенно влиять особенности преобразуемой системы, которая лежит в сфере общих интересов. Например, муниципальная политика отличается от международной или научная от промышленной не только местом приложения (и развёртывания), но и целым рядом содержательных особенностей. С учётом последнего обстоятельства нужно различать два принципиально разных случая, которые удобно обсуждать на схеме преобразований. В простейшем и — в рамках всего предыдущего дискурса — вырожденном случае преобразованиям подвергается пассивный материал, живущий по своим естественным законам: законы эти описываются наукой, а изменения материала худо-бедно поддаются прогнозу. Во втором, неизмеримо более сложном случае, который чаще всего и стоит за разговорами о политике, преобразуемая система включает в себя людей, обретает рефлексию и способность к активному самодвижению, в том числе способность противостоять (или, наоборот, содействовать) преобразовательным усилиям. По сути дела здесь стирается разница между объектом и субъектом преобразований: «объект» может выступать В первом случае мы будем говорить о преобразовательной деятельности как об инженерии, во втором — как об управлении (англ.governance). Теперь я формулирую очень важный тезис, как минимум, вне методологического сообщества требующий специального обсуждения, но здесь я прошу принять его как постулат. Инженерию обеспечивает необходимыми знаниями наука, управленческую деятельность — методология. Пара инженерия и наука оказывается при этом вырожденным случаем пары управления и методологии. Первая пара работает с разного рода «вещами», точнее, организованностями мышления и деятельности: как материальными, так и идеальными, вторая — с мышлением и деятельностью как таковыми. (К этому непривычному делению нашего мира мы ещё вернёмся в приложении 4.) Первому случаю соответствует техническая политика, то есть борьба за выбор между различными способами, техниками и технологиями преобразований исходного материала. Второму — можно было бы сказать «управленческая политика», но так не говорят, и остаётся только пояснить, что здесь подразумевается политика в общеупотребительном и традиционно представляющем наибольший общественный интерес значении, включающая политику внутреннюю и внешнюю, сферу международных отношений и так далее. По отдельности это вещи — техническая и «управленческая» политики — хорошо известные, каждой из них посвящены целые библиотеки, но вот работ, нацеленных на их сопоставление и соотнесение друг с другом, я не знаю. ( Пожалуй, в этом контексте надо отметить некоторую недооценку феномена технической политики. В отличие от «управленческой» политики, являющейся предметом интереса общества, политической науки и политической философии, политика техническая обсуждается, как правило, только ad hoc, применительно к тем или иным конкретным ситуациям. Действительно, это вырожденный случай, который стоит особняком и, как правило (по понятным причинам), даже не упоминается в курсах политической науки, хотя влияние технической политики на нашу жизнь трудно переоценить. Оно связано с разработкой методов и средств нашей деятельности, с втягиванием и использованием в ней косного материала, а также с формированием «физических» условий её осуществления и нашего существования (которые чаще называют природными). При этом прилагательное «техническая» в выражении «техническая политика» следует понимать не в традиционном значении, относящем такую политику к «железкам», а — сообразно сказанному — в расширенном, за которым стоит древнегреческое «технэ», искусство. Выделение и сопоставление двух охарактеризованных случаев и соответствующих им типов политики важно с практической точки зрения, поскольку во многом сходны, но во многом принципиально различны методы и пути реализации принимаемых в разных случаях решений. Во избежание недоразумений подчеркну сразу, что даже в рамках технической политики целенаправленные преобразования (особенно крупномасштабные) часто порождают непредсказуемые, в том числе негативные последствия. В итоге такие преобразования вроде как перестают быть целенаправленными, в сущности из преобразований превращаются в плохо контролируемые перемены: это известно на материале экологии (в широком её понимании). А когда мы имеем дело с людьми и общественными системами, подобные эффекты становятся типичными. (Поэтому Здесь нужны гораздо более тонкие методы: в этом направлении размышлял С. Попов [29], об этом не устают говорить независимо друг от друга В. Розин и Дж. Сорос. Идеологически это известная традиция, которую можно вести от «ревизиониста» Э. Бернштейна через К. Поппера с его «частичной социальной инженерией» к Г. Щедровицкому, разрабатывавшему программный подход (в отличие от проектного), и его названным ученикам. Таким образом, в противоположность В. Розину я считаю, что современный — и далеко ещё не разработанный — подход к социальным преобразованиям отнюдь не противостоит идеям Сверх всего сказанного надо ещё иметь в виду, что два типа преобразуемых систем и соответственно техническая и «управленческая» политики представляют собой идеальные типы в понимании Макса Вебера. Иными словами, это наши мыслительные конструкции, а не эмпирически выделяемые разновидности объектов. Тем важнее чётко выделить и разграничить их в мысли, ибо в реальной жизни нам приходится иметь дело со смешанными, гибридными, «кентаврическими» образованиями. Наряду с упомянутым кругом вопросов экологии актуальными примерами здесь могут служить переплетение геополитики и энергетической политики с технической политикой при выборе средств транспортировки углеводородов или комплекс вопросов, связанных с культурной политикой [21]. Намеченная указанным выше способом граница между двумя идеальными типами преобразуемых систем в реальной жизни проходит довольно прихотливо, оставляя по одну сторону «живое» мышление и деятельность, а по другую — их продукты и «превращённые формы». Причём вторые выступают одновременно как материал других систем мышления и деятельности, их средства и инструменты и/или элементы среды их осуществления. Во избежание недоразумений надо заметить, что проходящая означенным образом граница не совпадает с привычной границей природы и социогуманитарной сферы [22]. С моей точки зрения, идея развития может и должна распространяться на любые из намеченных направлений, но специфической для неё я считаю сферу интеллектуального обеспечения деятельности, если такую можно себе представить, а может быть, сферу «культурной политики» П. Щедровицкого. Здесь намечается ещё один заход на типологию политики, но для начала в связи со сказанным следует зафиксировать общую проблему, которую я обозначил бы как разрыв между интеллектуальным обеспечением политики и политической практикой. В преодолении этого разрыва видится мне наиболее важное и требующее специального обсуждения и развёртывания направление методологической работы, в том числе применительно к политике развития. Откладывая эту тему на будущее, пока обратимся к типологии политик, связанной с ориентирами политической деятельности. Б:Как и прежде, когда речь шла о различных типах политики, связанных с особенностями сфер интересов и преобразуемых систем, в данном случае мы сталкиваемся с плохо структурированным множеством типов политики, на сей раз различаемых, прежде всего, по идеологическим признакам. Именно так строятся политические системы стран европейской культуры с их левыми и правыми партиями: социал-демократическими, либеральными, консервативными и тому подобными. В основе этого деления явным образом лежит различие в ценностных ориентациях, носящих универсальный — в рамках данной культуры — характер. Но вместе с ними существуют другие основания для самоопределения и диверсификации политических сил, для выбора ориентиров политической деятельности, тоже достаточно известные, хотя и не встраивающиеся в указанный ряд. Вспомним хотя бы, что в политическом дискурсе для обозначения ориентации наряду с ценностями широко используются интересы. В связи с этим нужно уточнить одну обычно не фиксируемую терминологическую деталь: противопоставляя интересы ценностям, мы теперь употребляем слово «интересы» в более узком и специальном значении, чем до сих пор, когда, в частности, говорилось о сфере общих интересов субъектов политики. В отличие от интересов, противопоставляемых ценностям, прежде речь шла, так сказать, об «обобщённых интересах», включавших в себя и ценностно ориентированные озабоченности. Например, в годы Холодной войны сферой общих интересов двух противоборствующих систем был весь мир, включая, допустим, Африку, где ни у одной из сторон вообще могло не быть интересов в узком значении. Если теперь я хочу говорить об интересах в отличие от ценностей, то, прежде всего, необходимо эксплицировать их различия. При этом придётся ещё учесть, что речь пойдёт о понятии интересов в отличие от их содержания. Второе было и остаётся предметом бесконечных дискуссий (в частности, применительно к национальным интересам), первое же почти не обсуждалось. Различение ценностей и интересов (в узком значении) — вроде бы общее место, но, вместе с тем, за этим общим местом, как нередко бывает, скрываются проблемы [23]. Поэтому, приступая к обсуждению соотношения ценностей и интересов, следует оговорится, что я рассматриваю их не как натурально данные объекты, «на самом деле» обладающие определёнными наборами (общих и различительных) свойств, а как получившие словесное выражение формы организации рефлексии и осмысления регулятивов нашей активности. Иными словами, как и любые понятия, это инструменты нашей интеллектуальной работы, а рассматриваемые в таком качестве они искусственны и конструктивны. Необходимо учитывать, что они прижились и оестествились в нашем сознании В отличие от культурно детерминированных ценностей, интересы — геополитические, военно-политические, экономические и тому подобные — политических субъектов, как правило, имеют привязку непосредственно во времени и пространстве. Конкретный интерес имеет собственное имя. Показательно отличие, например, хорошо известных из истории интересов России к черноморским проливам или Англии — к Суэцкому каналу от таких классических ценностей, как свобода, равенство и братство или относительно новой ценности «окружающей среды». С первым различием связано и второе. Оно состоит в том, что интересы — в противоположность ценностям — всегда предметны. Не бывает интересов «вообще»: неслучайно выше говорилось о геополитических, военно-политических, экономических и тому подобных интересах. Напротив: свобода, равенство и братство или добро, красота и любовь не предполагают прилагательных. Как ценности они мыслятся именно «вообще», без какой-либо предметной привязки. Третье наиболее важное различие ценностей и интересов я вижу в том, что ценности, бесспорно являясь продуктом человеческой мысли, выбираются свободно и полагаются в мир нашей интеллектуальной жизни искусственно («сверху») С третьим различием связано и четвёртое: разная роль ценностей и интересов в разгорающихся вокруг них спорах и конфликтах. Как пишет Юджин Гудхарт [25], «у вас нет оснований надеяться убедить другую сторону, если вы исходите из постулата, что взгляды оппонентов определяются интересами (явными или скрытыми), неподвластными разуму». Спор по поводу так понимаемых интересов может быть только торговлей, игрой с нулевой суммой. Напротив, ценностной конфликт может быть выведен в содержательный план со всеми вытекающими отсюда последствиями. Наконец, пятое, чисто прагматическое различие видится в том, что интересы политика — личные и публично декларируемые — могут как угодно далеко расходиться и комбинироваться самым причудливым образом, а вот ценности, если и когда они наличествуют, должны быть согласованы (не будет же, к примеру, коммунист отстаивать либеральные ценности). В этом смысле ценности в отличие от интересов неудобны в обращении и при последовательном обращении к ним создают пользователю трудно преодолимые проблемы. На практике ценности и интересы выступают как взаимно дополнительные, но нередко и как противостоящие друг другу регулятивы. Например, хорошо известно, что интересы разных политических субъектов могут сталкиваться даже при единстве ценностных ориентаций: достаточно вспомнить об отношениях США и Европы в последние годы или о трениях внутри Европейского Союза. И наоборот: близость интересов, например, наличие общего врага, часто нивелирует различие ценностей. Однако к этому нужно добавить, что мысленно взяв ценности и интересы раздельно, нетрудно сконструировать два идеальных типа политики, которые резонно и назвать соответственно: политикой ценностей и политикой интересов. Основное различие между ними я вижу в том, что предмет общего интереса (территория, рынки сбыта или прибыли, контроль над проливами и каналами) обычно так или иначе делится между политическими противниками, в то время как ценности принимаются союзниками, тем самым объединяя их. Существуют, разумеется, и противоположные отношения (разные ценности могут разделять, а общие интересы — объединять политических субъектов), но, кажется, не они делают погоду: не случайно именно изложенная схема напоминает о двух известных трактовках политики: идеалистической и реалистической. Из сделанного сопоставления ценностей и интересов, на мой взгляд, следует, что бессмысленно ставить вопрос о предпочтительности одних перед другими. На практике предпочтительно то или иное их сочетание, ограничение же одними в ущерб другим (я бы сказал даже: злоупотребление) чревато самыми плачевными последствиями. Такая «романтика» — с равным успехом революции или крови и почвы — породила самые страшные трагедии в истории человечества. Но за всякое удовольствие надо платить: на практике наличие двух разных систем ориентации и отсчёта функционально связано с так называемыми двойными стандартами, уже давно ставшими предметом постоянных взаимных обвинений политических противников. Это пункт нуждается в рефлексии и выработке понятий, необходимых, как минимум, в качестве условия и средства продуктивной коммуникации. Но это только «как минимум», потому что ценности и интересы выступают ещё как наиболее важные средства самоопределения и целеполагания. Здесь возможны три принципиально разных решения. Первое: переосмыслив ценности и интересы, построить систему выведения интересов из основополагающих ценностей (в сочетании с обстоятельствами дела), тем самым — в пределе — лишая интересы самостоятельного существования. Например, положив США оплотом демократии, можно затем выводить их (США) национальные интересы из ценности демократии (Такое решение, видимо, недалеко от логики, принятой администрацией Буша-младшего). Напротив, второе — сконструировать некое комплексное, обобщённое понятие интересов, включающее в себя ценности как одну из составных частей. (Такое решение, видимо, ближе администрации В. Путина; оно было реализовано в пока не опубликованной диссертации В. Котельникова [26], где национальные интересы рассматриваются как включающие культурно-политические, в том числе ценностные, а также геополитические и экономические составляющие.) Наконец, третье: трактовать ценности и интересы как исходно взаимно независимые регулятивы деятельности, требующие особой работы по их соотнесению и соорганизации. Мне ближе последнее решение. При этом следует учитывать, что какое бы решение мы ни приняли, это никоим образом не может избавить нас от работы самоопределения и целеполагания, но может сделать её более прозрачной и уж во всяком случае, избавить нас от плохо рефлектируемых двойных стандартов. В предлагаемой интерпретации систем ориентации (ценностной как искусственной/И/ и системы интересов как естественной/Е/) Но вот что оказывается, Если с учётом всего сказанного продумать хотя бы в самом общем виде ситуацию (политического) самоопределения и целеполагания, перед нами встанет вопрос о субординации и соорганизации принимаемых субъектом ценностей и его более или менее органических интересов. Если даже пока не поднимать вопроса об основаниях общепринятой (по крайней мере, в теории) идеи иерархии ценностей, и, не подвергая сомнению, распространить её на интересы, то вопрос о соотнесении этих двух шкал останется открытым. Сама постановка вопроса о том, что важнее: ценности или интересы, кажется нелепой, но политики своей практикой отвечают на этот вопрос ежедневно, демонстрируя уже упоминавшиеся «двойные стандарты» и порождая потоки встречных обвинений по этому поводу. Проблема приобретает подлинно витальный характер, когда наиболее важные ценности приходится соотносить с жизненно важными интересами Интересно, что постановка вопроса о соотнесении наиболее важных ценностей с жизнью применительно к коллективным субъектам не столь привычна (она присуща разве что революционным событиям) и вовсе не характерна для государств. Государства предпочитают разговоры о ценностях, действия же ориентируют чаще согласно своим интересам. В связи с этим можно вспомнить тезис «в высшей степени умудрённого опытом» (по позднейшей характеристике Генри Киссинджера) американского государственного секретаря Дина Ачесона: «Выживание государств — не вопрос права», а, как следует из контекста, вопрос силы [29]. Здесь напрашивается мысль о том, что роль ценностной системы снижается, а роль системы интересов соответственно нарастает с увеличением характерных масштабов действующего субъекта: от индивидов и малых групп к большим организациям типа транснациональных корпораций и государств. В обозначенном таким образом контексте я говорил бы о проблеме жёсткости или устойчивости ценностной шкалы. Это подлинно витальная проблема: шкала ценностей как бы деформируется, уступая место шкале интересов по мере нарастания серьёзности решаемых проблем (от чисто ситуативных до витальных) и масштабности действующих субъектов. Попросту говоря, либералы всегда готовы проголосовать за свободу и демократию, но далеко не всегда пожертвуют ради них жизнью; если же среди нас и найдутся такие герои, то найти их на уровне субъектов международного права вряд ли удастся. Даже если принимать за чистую монету риторику Джорджа Буша по части демократии, я сильно сомневаюсь, что США стали бы воевать в Ираке, грози им эта война хоть малейшей опасностью собственного выживания. Более того, я думаю, что они не ввязались бы в эту войну, даже если бы предвидели хотя бы нынешний (2007 год) масштаб возникших в результате негативных для собственной страны последствий. Можно так же заметить, что мусульманские страны в этом плане мало отличаются от европейских, хотя во славу Аллаха сами мусульмане сравнительно легко жертвуют жизнью как своей, так и чужой [30]. … Прямое отношение всего сказанного к ПР достаточно очевидно, хотя эксплицировать его отнюдь не просто. Первый и основной вопрос, на который здесь нужно отвечать, это вопрос о способе увязки ценностей и интересов, изначально полагаемых независимыми. Конечно, диктуемые ими решения иногда могут трактоваться как совпадающие случайным образом, но в данном контексте важна именно специальная увязка, а не случайности. Для начала я предложил бы увязывать ценности и интересы по логике соотнесения И В качестве характерного и принципиально важного для нашей темы примера здесь можно рассмотреть возможные пути решения вопроса о соотнесении ценностей и интересов национальной элитой России (как, впрочем, и любой другой страны) в переломные периоды её истории. В доминирующей традиции явное и чёткое различение ценностей и интересов отсутствует, и вопрос ставится в аксиологических терминах, как вопрос о том, каким ценностям следовало бы отдать приоритет: национальным или «общечеловеческим» — мировой революции в 1917 году, свободе и демократии в 1991. В этом примере я отталкиваюсь от соображений Я считаю, что в такого рода случаях нет и не может быть никаких «объективных» и «научно обоснованных» решений: всё здесь зависит от самоопределения политического субъекта, но, повторяю, работу самоопределения можно сделать более прозрачной, прежде всего, для самих себя. Итак, В случае с ценностью развития выбор между развитием и самосохранением субъекта выводит нас к более глубокому пониманию проблемы. Отдать приоритет развитию, жертвуя ради него субъектом развития, было бы странно, тем более что по большому счёту развитие мыслится как наиболее выигрышная форма существования. Вполне возможно выбрать самосохранение, пожертвовав ради него развитием (или в более привычных политологам терминах: отдать приоритет обеспечению безопасности), но как свидетельствует опыт, такое решение осмысленно лишь в краткосрочной перспективе: долговременный застой ведёт к загниванию и гибели. Выбор самосохранения в развитии, выработка соответствующей политики развития в первом приближении представляется здесь разумным решением. При этом, однако, надо учитывать, что развитие всегда рискованно, а потому речь идёт о балансе ориентиров развития и обеспечения безопасности; проблема не решается однажды и навсегда, а диверсифицируется и обращается бессчетным множеством проблем, постоянное решение которых и есть существо развития как формы существования. Всё это, разумеется, лишь самый общий взгляд на наш предмет. Кое в чём он должен быть углублён и детализирован в ходе дальнейших обсуждений, но по большей части здесь нужна постоянная работа мысли: в этом отношении вряд ли можно придумать С кем я воюю?Ради уяснения и конкретизации сказанного (ибо сказанное всё же очень абстрактно) мне хотелось бы коротко остановиться ещё на одном вопросе. Применительно к России я бы сказал, например, что если Похоже, что в принципе речь должна идти о своеобразной разновидности «политики интересов». Действительно, искомая альтернатива рафинировалась, была осмыслена и вербализована совершенно независимо не только от изложенных соображений, но, кажется, и вообще от обсуждаемого здесь круга вопросов в статье Д. Быкова [35]. Свою «политику имманентностей» Быков вывел из анализа некоторых эмпирически наблюдаемых тенденций российской политики, задаваемых ориентирами вроде родимых пятен: врождёнными, унаследованными, так или иначе далёкими от свободного выбора. То есть по типу это именно то, что выше было названо политикой интересов. Но этого мало: рафинированной идеологии такого рода, которая обычно обозначается словами «кровь и почва», он придал новый поворот, в результате которого она предстала как «сырьевая идеология», органично сочетающаяся с сырьевой экономикой. Так сказать, кровь и нефть. Он прямо пишет: «нефтяная экономика проедает то, что есть, и категорически не в состоянии произвести то, чего ещё не было. Националистическая идеология (в том виде, в котором она распространена в России. — Вспоминая М. Вебера и имея в виду практические приложения излагаемых идей, важно заметить, что эти две политические линии в своих глубинных основаниях связаны с диаметрально противоположными формами общественного устройства и различными типами организации хозяйства. Понятно, что ориентация на ценность развития предполагает рефлексивность и соответственно требует открытости системы по отношению к будущему: об открытом обществе мы уже говорили. Здесь дополнительно подчеркну только, что открытость/закрытость общества к будущему необходимо отличать от открытости/закрытости систем в термодинамическом смысле, которая применительно к нашей теме выливается в открытость границ, рынков и так далее. Общество, закрытое по отношению к будущему, фиксирующее его как некую данность (будь то коммунизм, тысячелетний рейх или исламский халифат), закрывается В противоположность ориентации на ценность развития интересы, диктуемые кровью и почвой, а тем более кровью и нефтью, наоборот, требуют для своего поддержания и сохранения в будущем жёсткого закрепления в настоящем. «Откуда такая тотальная страсть к контролю? Почему недоверие к интеллектуальной элите и шире — к обществу так свойственно русской власти. И российской, и советской, и постсоветской?» — спрашивал интервьюер у известного мыслителя М. Рыклина. «Эта традиция имеет вековые корни Противоположность политики развития и политики имманентностей приобретает наибольшую яркость при обращении к понятию ресурсов и ресурсной политике. Прекрасной иллюстрацией к сказанному служит только что вышедшая книга С. Кордонского «Ресурсное государство: сборник статей» (М., REGNUM, 2007). В отличие от автора книги я склонен понимать её в идейном плане не столько как описание устройства государства российского, сколько как своеобразную антиутопию, имеющую, тем не менее, много общего с реальностью, а, главное, задающую особый, прицельный взгляд на эту реальность. Кордонский говорит, что не нашёл в специальной экономической литературе определения понятия ресурсов (что и неудивительно: ресурсы — это понятие не из научно-предметной, а из управленческой и методологической действительности), но рецензент книги В. Широнин, ссылаясь на другие работы Кордонского, поясняет, что «ресурс — это вещь, которая может быть использована как ресурс. Это её свойство проявляется в особой ситуации, которая создаётся искусственно» [37]. Собственно, антиутопия Кордонского основывается на выделении двух идеальных типов государств: ресурсные государства живут в натуралистических представлениях за счёт «природных ресурсов», ограничиваясь перераспределением и эксплуатацией их потоков; все прочие, образующие цивилизованный мир, давно создают и используют ресурсы сообразно их деятельностной природе (вовсе не всегда отдавая себе в этом отчёт), в связи с чем у них среди прочего формируется рыночное хозяйство. При этом российское государство — и не только в его эсесеровской ипостаси — автор книги трактует как государство ресурсное Уже цитированный выше В. Широнин в связи с этим спрашивает: «… как у нас возникают ресурсы? Как так получается, что несмотря на нашу неспособность превращать «вещь» в «ресурс», у нас всё же имеется какая-никакая экономика? Ответ здесь, на мой взгляд, в целом банальный: способы (технологии) использования вещей в качестве ресурсов мы заимствуем у «них» (у капиталистов, Запада и так далее). Тем не менее, не является банальностью готовность признать такое положение вещей». Иными словами, готовность признать, что ресурсные государства оказываются интеллектуальными ( Даже простого обращения к СМИ достаточно, чтобы убедиться: нынешняя политика российских властей внутренне глубоко противоречива. В этом нет ничего особенного: по большому счёту такова политика и других стран. Однако отдавать себе отчёт в такой противоречивости полезно как властям предержащим, так и другим субъектам политики, в том числе склонным к размышлениям российским гражданам. Мне так это очень помогает самоопределиться и для начала попытаться простроить ПР в мысли, где она только и может быть последовательной и непротиворечивой. Надеюсь, что она не будет лишней в России, имея в виду интересы которой, я хотел бы присоединиться к позиции Р. Шайхутдинова: «Метание власти между патриотизмом и заимствованием западных цивилизационных моделей, между «православной державой» и «либеральной империей» — есть показатель запроса власти на содержательную политику, запроса на проектирование новой России. Формирование идеологических и мировоззренческих оснований такого проекта, формирование общественно-политических сил, способных реализовать такой проект, и создание механизмов общественно-исторического преобразования страны (отличных от реформ и революций как ограниченных возможностями и последствиями) и есть, на взгляд автора, перспективный набор проблем и целей для российской методологии. В решении которых, как считает автор, она изрядно преуспела» [39]. В целом я вижу три варианта дальнейшей жизни замысла ПР. (Обычно такие варианты считают пессимистическим, оптимистическим и реалистическим.) Первый состоит в том, что у этой идеи не найдётся последователей, и она забудется, как забылось, надо думать, немало подобных идей. Второй, напротив, связан с предположением, что замысел придётся ко двору ПриложенияВ приложения вынесены пояснения по ряду ключевых методологических понятий, основанные на разработках ММК, в которых я не принимал участия, либо это участие было минимальным. Повторю, что всё дальнейшее есть моя интерпретация указанных понятий применительно к политике развития. Я несу ответственность за все возможные здесь ошибки и неточности. Набор приложений не случаен, а их последовательность соответствует не порядку ссылок в основном тексте, а логике развёртывания содержащихся в них взаимосвязанных идей. Поэтому читать их лучше в порядке следования — от первого к четвёртому. 1. Схема шага развития Как видно на рисунке 1, время поделено в схеме традиционным образом на три части, или топа, вот только нарисованы они непривычно. Прошлое и будущее — как положено: первое слева, второе — справа, но вот настоящее не просто разделяет их, а клином врезается между ними сверху. «Настоящее» время имеет здесь два значения: Вводимое таким образом различение естественного (Е) и искусственного (И), как мы убедимся, фундаментально. Настоящее (продолженное) время, имеющее конечную длительность, существует в схеме только на траектории Можно положить, что в прошлом интересующая нас система пришла в некоторое состояние S0, и, как свидетельствуют наши прогнозы, дальнейшая естественная эволюция (стрелка Е внизу) приведёт её в будущем в состояние S1. Если такой ход событий нас не устраивает, и вместо S1 мы хотели бы видеть задаваемое проектом состояние S2, потребуется некоторое искусственное вмешательство, которое обеспечит движение нашей системы по другой траектории. Но вовсе не факт, что в итоге получится желаемое нами состояние: в общем случае мы не можем ни отменить текущих в управляемой системе естественных процессов, ни точно их прогнозировать, а потому итоговое состояние S3 может оказаться совсем неожиданным (что в особенности характерно для общественных систем). При этом И и Принимая во внимание введённые представления, при анализе деятельностных процессов (не на схеме, 2. К понятию управленияДоминирующая пока в российском обществе трактовка управления имеет кибернетические, то есть уже полувековой давности корни, и относит его равным образом к системам различной природы: биологическим, техническим и социальным. Управление при этом мыслится как функция системы, ответственная за сохранение её структуры, поддержание режима функционирования и реализацию программы [41]. В стране, где без малого двадцать лет идут реформы, «сохранение структуры» и «поддержание режима» вызывает недоумение. В связи с этим я хотел бы поставить один вопрос: какая «функция системы» — в отличие от управления — ответственна за изменение структуры системы и режима её функционирования? (И уж заодно стоило бы задуматься, откуда берётся реализуемая системой программа.) На мой взгляд, постановки этого вопроса достаточно, чтобы отказаться от приведённого определения. Я не стану утверждать, что содержащийся в нём тезис ошибочен, но он, как минимум, не исчерпывает вопроса: из опыта очевидно, что управление ответственно как за сохранение status quo, так и за изменения в системе. Самое любопытное, что, если обратиться к толковым словарям русского языка, составители которых (в отличие от словарей энциклопедических) претендуют всего лишь на толкование значений слов, то там (причём, начиная со словаря Даля, то есть с позапрошлого века!) мы найдём гораздо более простое и реалистичное толкование управления: управлять значит править, давая ход, направленье; заставлять идти правым, нужным путём. Не зря сказано: язык умнее нас. В противоположность приведённому энциклопедическому определению я утверждаю, что говорить об управлении в биологических и технических системах можно разве что в метафорическом смысле. Меня же интересует отнюдь не метафорика, а управление, которое реализуется только в системах деятельности, то есть системах, живущих на человеческом материале (социальных — в терминах большинства словарей) [42]. Более того, отправляясь как от значения слова, так и от практики, само управление следует мыслить, прежде всего, как особого рода деятельность, ответственную как за выбор направления, так и за следование по нему; иными словами за целеполагание и целедостижение, взятые вместе. Будет ли при этом выбрана цель сохранения структуры системы и поддержания режима её функционирования, либо, напротив, перестройки и смены режима — зависит от интересов, установок, ценностей, исповедуемых управленцами, и от ситуации. Собственно, между двумя этими полюсами (поддержание status quo vs преобразования) и развёртывается управленческая деятельность, а, поскольку эти два её полярные направления имеют самостоятельное значение, то и обозначаются они разными словами. В первом случае говорят о регулировании (текущих процессов), обеспечивающем сохранение режима работы системы; во втором — о (ре) организации, перестройке структуры системы, о реформах, о смене одних процессов другими или, как минимум, о смене прежнего режима работы. Таким образом, кибернетически-энциклопедическая трактовка управления, от которой я отталкиваюсь, относится только к одному крайнему случаю — регулированию. Также однобоко понимается при этом и программа работы: как ориентированная исключительно на поддержание существующего режима, в то время как в реальности она может равным образом быть и программой реформ, которые, в свою очередь, могут быть направлены на достижение совершенно разных целей. (Всё это неслучайно, поскольку кибернетика развивалась в тесной связи с теорией автоматического регулирования, очень важной в технических приложениях, но для нас имеющей второстепенное значение.) Как свидетельствует опыт, наиболее важен и характерен как раз промежуточный, а точнее, может быть, обобщённый случай, когда мы вынуждены одновременно обеспечивать и определённый режим функционирования, и — одновременно! — перестройку системы. При этом во всех случаях главной заботой управленца в его деятельности оказывается постановка и достижение целей — в отличие от «естественного» управления, как его трактует кибернетика, в котором цели отсутствуют или (что то же самое) раз и навсегда фиксированы в виде функции «сохранения структуры» и «поддержания режима». Кроме того, за кадром рассматриваемого определения остаётся вопрос о том, в какой форме материализуется (и имеет ли вообще материальное выражение) «функция» управления. Известный из кибернетики ответ состоит в том, что в системе выделяется две части («подсистемы»): управляющая и управляемая, между которыми существует прямая и обратная связи. Но рассмотрим простейший пример, допустим, заводоуправления: морфологически оно может находиться на территории завода, но функционально его деятельность, конечно, охватывает и объемлет всё заводское производство и хозяйство в целом. Для понимания сути дела важно именно функциональное отношение, а где физически находится заводоуправление, на территории завода или совсем в другом месте — не существенно. Таким образом, в интересующих нас приложениях вернее представлять не две рядоположенных подсистемы, а структуру «матрёшки», где управляющая система объемлет и охватывает управляемую. Такая схематизация позволяет зафиксировать наиболее важное (и касающееся, как мы видели, не только управления, но и политики) обстоятельство: управление оказывается очень специфическим типом занятий, а именно это особая деятельность над деятельностью. Например, упоминавшееся заводоуправление ответственно за множество разнообразных деятельностных процессов, протекающих на заводе, где оно должно обеспечивать производство и воспроизводство, функционирование и развитие и так далее. Здесь становится очевидной так же тесная взаимосвязь управления с организацией: для того, чтобы заводом можно было управлять, все эти и другие разнообразные процессы должны быть тем или иным способом организованы и сорганизованы друг с другом. В противном случае система в целом будет неуправляемой. Реально организация выражается в выстраивании соответствующей организационной структуры и противостоит упоминавшемуся регулированию текущих в ней процессов. Так что по этому поводу можно сказать, что управление системой деятельности как раз и осуществляется на «растяжке» между организацией (структуры) и регулированием (процессов). Поддержание существующего режима обеспечивается, как уже говорилось, посредством регулирования, а его более или менее существенное изменение требует перестройки структуры. Как профессия управление складывалось в ХХ веке в связи с бурным развитием и диверсификацией человеческой деятельности. В сущности ХХ век можно назвать веком управления (Б. Мильнер), и построение понятия управления выступает как один из его итогов. 3. «Искусственное» и «естественное»Для начала оставим в стороне соображения об Если обратиться к классике науки, о том, что не всё ясно, и проблемы, кажется, могут быть, писал А. фон Хайек, сам пользовавшийся ещё вполне традиционным пониманием И В те годы, когда Хайек работал над своей книгой (она вышла в свет в 1988 году), Первый подход связан с прямой характеристикой интересующего нас объекта. Так или иначе, речь здесь идёт о его «физическом» происхождении. «То, что порождает природа, есть естественное или «натуральное», а то, что порождает и создаёт деятельность (или то, что возникает в деятельности — в этом плане деятельность можно отождествить с социальным, человеческим), есть искусственное» [45, Второй подход связан не с характеристикой объекта как такового, Достаточно ли, скажем, естественно-научного (Е) описания самолёта, основанного на законах аэро- и термодинамики, сопромата и так далее, чтобы построить самолёт? Или как толковать нынешнюю экологическую ситуацию: как Е или как И? Вроде бы приходиться отвечать, что самолёт по такому описанию построить заведомо не возможно (для этого проект нужен), а, что касается экологической ситуации, то однозначного ответа здесь нет, всё зависит от точки зрения: как результат нашей хозяйственной деятельности она И, а как продукт «естественной истории» человеческого рода — Е. Тут же возникают дальнейшие вопросы: а можно ли вообще трактовать историю человеческого рода как естественную? А самого человека как следует мыслить? Опять же как продукт эволюции он Е, а как продукт воспитания и образования — И? А каково по своей природе государство: оно И или Е? В рамках традиционных представлений и рассмотренного выше первого подхода к понятиям И Все просто, пока мы имеем дело с «вещами»: карандаш сделан человеком, а стебель травы — порождение природы независимо от того, как мы будем их представлять и использовать. Чтобы не путать одно (происхождение) с другим (способом употребления в деятельности), предлагается именовать рукотворные объекты техническими, а все прочие — природными (по происхождению). Это соответствует первому из двух указанных подходов. Имена И Оказывается далее, что второй подход имеет гораздо более широкое применение, чем первый: он применим с равным успехом, как к вещам, так В итоге «появляется возможность говорить: