Наталья Васильевна Зубаревич — российский учёный-исследователь, специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии. Доктор географических наук, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета Московского государственного университета имени | |

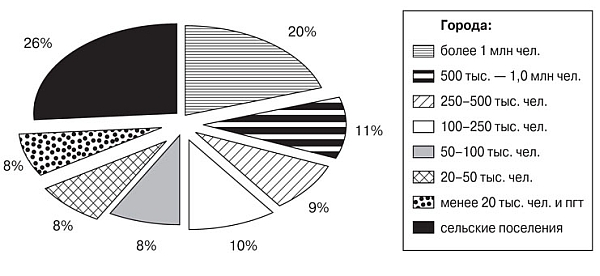

ВведениеПрошло двадцать постсоветских лет, Россия меняется, но многим кажется, что слишком медленно или даже не Мешает взгляд на Россию как на единое целое, хотя она внутренне очень неоднородна. Если же неоднородность и учитывается, то в традиционной региональной проекции — экономического неравенства регионов, различий в занятости, доходах и уровне жизни, демографических, бюджетных и прочих показателях. С помощью разных рейтингов регионы сортируются в табель о рангах, на одном полюсе при этом всегда Москва с богатыми нефтегазовыми округами, на другом — Ингушетия с Тывой и Калмыкией. Ещё по десятку регионов можно добавить к каждому из этих полюсов, а множество остальных провисают между ними. В чём разница между Челябинской и Пензенской областями или между Карелией и Удмуртией? На карте она видна, Для прояснения картины географы обычно используют метод типологии. Многое становится более понятным, если сменить оптику, то есть масштаб. В действительности вместо одной России можно увидеть не 83, по числу её регионов, а всего лишь три или, может быть, четыре. Россия–1«Первая Россия» — страна больших городов. Их количество невелико — 73 из более чем тысячи российских городов, если считать крупными все города с населением свыше 250 тысяч человек. Однако только в 12 городах-миллионниках, включая федеральные, и ещё в двух близких к ним по численности (Красноярск, Пермь — Преимущества федеральных городов очевидны — это лидеры постиндустриальной экономики с высоким уровнем развития: душевой валовый региональный продукт (ВРП) Москвы составляет 47 тысяч долларов по паритету покупательной способности, Санкт-Петербурга — 22 тысячи долларов, что сопоставимо с показателями развитых стран. В федеральных городах живёт образованное население — высшее образование имеет 42 процента взрослого населения Москвы и 37 процентов — Санкт-Петербурга. В них же самый разнообразный рынок труда и больше всего высокооплачиваемых рабочих мест. Разница, конечно, есть — Москва существенно опережает северную столицу по всем экономическим показателям, включая душевые доходы населения: в Санкт-Петербурге они на 40 процентов ниже и почти такие же, как в Московской области. Есть различия Для других городов-миллионников двадцать лет также не прошли бесследно. Хотя в экономике Уфы, Перми, Омска, Челябинска и Волгограда всё ещё доминируют советские промышленные предприятия-гиганты (нефтеперерабатывающие и металлургические), в занятости этого давно уже нет. Постиндустриальная трансформация идёт с разной скоростью, быстрее всего — в Екатеринбурге, Новосибирске, в Ростове- Первые три города исторически сформировались как межрегиональные столицы Урала, Сибири, Юга. Утратив советскую машиностроительную специализацию в период кризиса Во всех городах-миллионниках изменилась структура занятости: выросла доля квалифицированных «белых воротничков», выше занятость в малом предпринимательстве, и даже в бюджетных отраслях больше квалифицированных работников. Эти города первыми перенимают столичные модели потребительского поведения, хотя заработки здесь в В «первую Россию» можно включить и города с населением свыше 500 тысяч человек, что повышает её долю в населении до 30 процентов. Города-полумиллионники разные, но совсем полусонных среди них нет. Они быстро трансформируются, если появляются большие деньги, как, например, в Тюмени и Краснодаре. Южный Краснодар с Почти 600-тысячная Тюмень — ещё один пример успешного «сбора дани», на этот раз с двух главных добытчиков нефти и газа (Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов). Результаты примерно те же — от быстрого развития высшего образования до создания множества развлекательных и торговых центров. Оба города окружены сельской периферией, поставляющей им новых жителей, политически очень пассивных, да и местная власть куда более авторитарна, чем в других регионах. Жива ещё присказка: «Тюмень, Тюмень, столица деревень…». Но высшая школа развивается и куёт, куёт, куёт — тех самых новых горожан, которые вскоре потребуют и качественных рабочих мест, и свободы выбора. Самый оптимистический вариант — включить в «первую Россию» все города с населением более 250 тысяч человек, суммарно в них живут почти 40 процентов россиян, или Именно в крупных и крупнейших городах концентрируются 35 миллионов российских пользователей Интернета (по некоторым оценкам, всего их уже 50 миллионов) и российский средний класс, который хочет перемен. Его активность обусловлена не надвигающимся кризисом, а пугающей перспективой многолетнего путинского застоя с заржавевшими социальными лифтами. Хотя есть и экономический фактор — в коррумпированной стране дефицит инвестиций оборачивается для профессионалов-горожан дефицитом новых качественных рабочих мест. Протестная энергия «первой России» возникла без стимулирования кризисом и обвалом цен на нефть — вместо рефлексов Homo economicus сработали механизмы морального отторжения. В случае нового кризиса удар по образованному городскому сословию будет сильным, но мобильность и более высокая конкурентоспособность жителей крупных и крупнейших городов позволят им быстрее адаптироваться к неблагоприятной ситуации. Россия–2«Вторая Россия» — страна промышленных городов с населением от Во «второй России» живёт более четверти населения страны, Кризис 2009 года сильнее всего ударил по моногородам металлургической и машиностроительной специализации. Основные усилия властей были сосредоточены на поддержке занятости любой ценой, вне зависимости от эффективности предприятия. Массово использовался механизм неполной занятости и общественных работ, Большинство федеральных денег, выделенных на поддержку моногородов, досталось Тольятти, где государство, помимо гигантского кредита автоВАЗу, взяло на бюджетное содержание всю его социальную инфраструктуру и увольняемых работников. Намного меньше получил Нижний Тагил, главным было другое — государство выдало фактически безвозмездно более 20 миллиардов рублей Уралвагонзаводу, принадлежащему государственной корпорации «Ростехнологии», и заставило ещё одну государственную компанию — РЖД — обеспечить завод заказами на вагоны. В Пикалево, где протесты населения были наиболее заметными, федеральные власти решили проблему ещё проще — заставили поставщика сырья, частную компанию «Фосагро», продавать его себе в убыток заводу, принадлежащему Олегу Дерипаске. Вот так, в режиме «ручного управления», и решались проблемы. Ещё 30 моногородов получили из федерального бюджета по чуть-чуть, а там и конец кризиса забрезжил. Комплексные инвестиционные планы в основном остались на бумаге: кто же будет вкладывать средства в неконкурентоспособные города с сильными социальными проблемами, если мало инвестируют Если случится удар нового кризиса, именно для «второй России» он будет сильным шоком, ведь старые проблемы никуда не делись, а предыдущий кризис подтвердил, что промышленность падает сильнее прочих отраслей экономики. Другой работы в этих городах почти нет, мобильность и конкурентоспособность населения невысоки, за исключением Тольятти и северных нефтегазовых городов. Найдутся ли деньги в федеральном бюджете, чтобы на треть повысить трансферты регионам Даже если новая волна кризиса усилит массовые протесты, «вторая Россия» будет бороться за занятость и зарплату, но останется вполне равнодушной к проблемам, волнующим средний класс. Федеральные власти это понимают и уже сейчас пытаются натравить «синих воротничков» на «первую Россию». Вероятно, мы вновь увидим шахтёров и металлургов, стучащих касками, но уже не у Белого дома, как в Очень многое зависит от того, где расположены средние города, как промышленные, так и почти утратившие эту функцию. Если вблизи крупных агломераций — за их будущее не нужно волноваться. Постепенно такие города становятся внешней периферией агломерации, в них выносятся или создаются жизнеспособные предприятия, работающие на большой рынок агломерации (пищевые, производство стройматериалов и др.), логистика, ведётся новое жилищное строительство. Примером может служить город Копейск, который из полумёртвого центра добычи бурого угля стал динамично развивающимся пригородом Челябинска. Города, расположенные на наиболее важных магистралях, также имеют более благоприятные перспективы развития, все смоленские города на минской автомагистрали, ведущей в Европу, постепенно, хотя и медленно, трансформируются в центры логистики и переработки для нужд Московской агломерации. Если же с местом локализации не повезло, город не исчезнет, он сожмётся до размеров и функций локального центра, обслуживающего окружающую территорию. Исключение составляют только небольшие ресурсодобывающие города и посёлки Крайнего Севера, но это — отдельная история. Россия–3«Третья Россия» — огромная по территории периферия, состоящая из жителей села, небольших посёлков городского типа и малых городов. Суммарная их доля — немногим более трети населения страны. «Третья Россия» выживает «на земле», она вне политики, ведь календарь сельскохозяйственных работ не зависит от смены властей. Депопулирующие малые города и посёлки с сильно постаревшим населением разбросаны по всей стране, особенно их много в Центральной России, на Северо-Западе, в промышленных регионах Урала и Сибири. Сельское население концентрируется в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, где сосредоточено 27 процентов сельских жителей страны. Южное «русское» село пока ещё лучше сохранило свой демографический потенциал и ведёт интенсивное личное подсобное хозяйство на плодородном чернозёме, за счёт чего и выживает. Крупный агробизнес вкладывается в наиболее доходные и нетрудоёмкие отрасли земледелия (зерновое хозяйство, выращивание подсолнечника), лишая многих сельских жителей работы, а молодёжь массово покидает село и перемещается в города, процесс урбанизации продолжается. В других регионах жизнеспособны только пригородные сёла, расположенные вблизи крупных городов, их население моложе и мобильнее, больше зарабатывает, поскольку значительная его часть — трудовые маятниковые мигранты, работающие в крупных городах. Особенно быстро происходит трансформация сельской местности в пределах Московской столичной агломерации, где уже появилось много новых рабочих мест, не связанных с сельским хозяйством. И в самом сельском населении Подмосковья много приехавших из других регионов, а мигранты всегда более энергичны и адаптивны. В депопулирующих периферийных территориях все гораздо печальнее. Например, в Псковской области более 40 процентов всех сельских жительниц — пенсионерки. Дееспособное население периферий зарабатывает на жизнь собирательством грибов, ягод, кедровых шишек, ловлей рыбы. На Сахалине есть небольшие посёлки и села, где, за исключением бюджетной сферы, вообще нет других рабочих мест, а люди не уезжают: сезон путины, когда красная рыба идёт на нерест, кормит весь год. Занятость в теневой экономике отучает зависеть от государства, а те, кто зависим — бюджетники, пенсионеры, — не имеют сил и возможностей. Протестный потенциал «третьей России» минимален, даже если начнутся кризисные задержки пенсий и заработной платы. Автор не видит смысла подробно рассказывать о «третьей России», это ярко и убедительно сделано другими. Отсылаем читателя к книгам и статьям Татьяны Нефедовой. Россия–4Три предыдущие России выделены в рамках центро-периферийной модели, которая объясняет социальные различия географическим фактором, то есть положением в иерархической системе населённых мест — от наиболее модернизированных крупных городов до патриархальной сельской периферии. Эта модель вполне применима для большей части страны, но от неё придётся отказаться при выделении «четвёртой России». Так можно назвать слаборазвитые республики Северного Кавказа и, в меньшей степени, юга Сибири (Тыва и Алтай), где суммарно живёт менее 6 процентов населения страны. В этих республиках есть и крупные, и небольшие города, но почти нет промышленных. Есть и формирующаяся агломерация: по данным статистики, в Махачкале 580 тысяч жителей, В «четвёртой России» численность сельского населения растёт, и оно пока ещё молодо, в отличие от других регионов страны. Сельская молодёжь активно перемещается в региональные центры, но в них почти нет работы. Необходимо содействие своего клана, который поможет либо купить легальное рабочее место в бюджетном секторе, либо найти его в теневой экономике. «Четвёртая Россия» сильнее поражена коррупцией, в ней намного острее борьба местных кланов за власть и ресурсы, этнические, религиозные противоречия. В результате слабее проявляются центро-периферийные различия. С этим выводом можно спорить, население крупных городов Северного Кавказа, безусловно, более модернизировано, но пока не в той степени, чтобы сформировать модернизационный тренд для своей республики. «Четвёртая Россия» не отвалится, как бы этим ни пугали или как бы этого ни хотели. Подавляющее большинство жителей республик Северного Кавказа чувствуют себя россиянами. Но проблем очень много, в их решении огромную роль играет политика федеральных властей. На первый взгляд, она выглядит так: подкинуть больше денег туда, где неспокойно. Крики «хватит кормить Кавказ» не утихнут до тех пор, пока федеральные власти не покажут честно, как и кого они «кормят». Действительно, в Приоритеты федеральных властей хорошо показывает ещё одно сравнение: в 2011 году 25 процентов всех инвестиций из федерального бюджета получили Краснодарский и приморский края (читай — Олимпиада в Сочи и саммит АТЭС во Владивостоке), всем республикам Северного Кавказа досталось 10,7 процента, а очень богатой Москве — почти столько же (10,1 процента). Так кого же кормит Кремль? Конечно, крайне важно, чтобы выделенная слаборазвитым республикам федеральная помощь расходовалась разумно и прозрачно, а не плодила коррупцию. На Кавказе с этим огромные проблемы, но Вместо заключения: правильная карта РоссииЕсли нарисовать такую карту, то она покажет не территорию страны, полупустую и плохо обустроенную, а её население, гораздо более концентрированное. Итак, каждый пятый россиянин живёт в городах-миллионниках, включая федеральные, Стало быть, традиционная географическая карта с маленькими кружочками городов обманывает всех. Пора вывешивать в кабинетах Кремля и Белого дома, да Но всё-таки по численности это меньшинство. До последнего времени казалось, что географическая пропорция стабильно сдвинута в сторону патриархальной модели поведения: на 30 процентов образованного и модернизированного населения крупнейших городов, которому нужны современные «правила игры», приходится 34 процента жителей села, посёлков и малых городов. Между ними зависли менее крупные города-центры и средние индустриальные города «второй России», население которых иногда способно протестовать, потеряв работу и зарплату в случае кризиса, а власти научились с этим справляться. Казалось бы, вот она, столь любезная нынешнему политическому режиму стабильность. Однако и властям, и читателям нужно помнить законы физики: удельный вес мозгов выше. Раньше или позже «первая Россия» перевесит.  | |