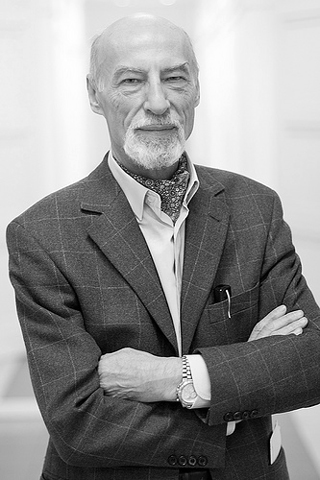

Вячеслав Леонидович Глазычев ( | |

Вопрос: Как выглядит структура экспертных институтов в современной России? Вячеслав Леонидович Глазычев: Российская власть до сих пор сохраняет привычку упаковывать экспертную деятельность внутрь самой себя. Конечно, сейчас она более образованна, чем раньше. Но в этом скрыта ловушка, связанная с иллюзией собственной сверхкомпетентности. В приглашении внешних экспертов, вполне естественно, большую роль играют личные связи. Приглашаются, конечно, интеллектуалы, но такой способ набора в любом случае строится на принципах «партийности», лояльности, личного доверия. Всё это ведёт к тому, что роль основного мозгового центра сейчас играет, с одной стороны, часть самой администрации президента, За пределами администрации экспертная функция размыта: нет отрейтингованного набора институтов, к которым принято обращаться на регулярной основе. На роль таких постоянных точек сейчас претендуют три — четыре организации, удовлетворяющие запрос власти по указанным критериям знакомства и созвучия. К этому можно Существуют и иные по своему происхождению институты, возникавшие, так сказать, снизу. Далеко не все из них мне известны, но наиболее значимые случаи назвать нетрудно. Попытка создания такого института была сделана в Приволжье — это Центр стратегических исследований Приволжского федерального округа, по большей части занимающийся экспертным сопровождением деятельности полпреда Сергея Кириенко. Важно, что сам ЦСИ не является частью аппарата: его учредителями были частные лица. Специфика этого случая состояла в том, что ЦСИ был учреждён и начал работу ещё до того, как сформировался административный аппарат полпреда. Поэтому сложилась ситуация, когда основные направления и стратегии поначалу соответствовали тем, которые разрабатывались именно в центре, а не в административном аппарате. Эта пропорция по мере укрепления аппарата, конечно, стала изменяться, хотя сам Кириенко всегда старался сохранить определённый баланс между этими структурами. В этом же ряду нужно назвать центр стратегических разработок «Северо-Запад», который формировался совершенно иначе. Изначально он был создан не под административные задачи, а по инициативе группы крупных бизнесменов Санкт-Петербурга, посчитавших необходимым обзавестись такого рода институтом. Исследования проводились по программе, утверждённой попечительским советом, поэтому роли заказчика и исполнителя были здесь чётко обозначены, а схема отношений между ними — совершенно прозрачна. Это, насколько мне известно, уникальный случай в России. Наконец, третий тип экспертных институтов — это организации клубного характера. Они понемногу завоёвывают авторитет в силу личных качеств участников и, конечно, в силу их личных связей. Вопрос: Как оформляются результаты исследований и какое влияние они оказывают? Вячеслав Леонидович Глазычев: Основная форма представления результатов — это аналитический доклад. Нельзя сказать, что мы видим прямое воздействие этих исследований — будь то на федеральном или на региональном уровне. Но Применительно к нашей работе на местном уровне также невозможно говорить о прямом использовании экспертных разработок. Вопрос: Вы назвали небольшое число организаций, но при этом существует огромное число разного рода центров и институтов с громкими названиями. Что это за организации? Вячеслав Леонидович Глазычев: Да, во многих случаях за вывеской «институт» скрываются полтора человека. Но ничего дурного в этом нет. Вопрос: Существуют ли Вячеслав Леонидович Глазычев: На региональном уровне наблюдается схожая с федеральным центром картина: Вопрос: Какую роль в складывании российского экспертного сообщества играют различные фонды, другие организации? Вячеслав Леонидович Глазычев: Большинство зарубежных фондов постепенно сворачивает деятельность либо сохраняет лишь схему грантов на стажировки. Однако некоторые продолжают деятельность, которая в перспективе может быть эффективной. Например, реконструировавшийся фонд «Новая Евразия» через систему грантов успешно работает с региональными центрами знания, проводит отбор, налаживает свою сеть экспертного взаимодействия. Обозначил своё присутствие российский фонд «Наследие Евразии». Институт общественного проектирования, который возник по инициативе журнала «Эксперт», может быть имеет шанс превратиться в широкую независимую экспертную сеть на основании своих опорных «дочек», разбросанных по разным регионам: Эксперт-Сибирь, Эксперт-Казахстан, Эксперт-Финляндия и так далее. Вопрос: На Ваш взгляд, какой тип экспертных структур в России имеет будущее? Вячеслав Леонидович Глазычев: Я считаю, что будущее именно за сетевыми структурами, с множеством локализованных на местах исследований. Слишком жёсткая привязка к власти сильно связывает экспертов. Даже в самой благоприятной атмосфере, когда призывают думать свободно, будет ограничение по направлениям исследований. Те структуры, которые возникают по инициативе бизнеса, за исключением упомянутого петербургского ЦСР (я имею в виду фонды Потанина, Прохорова и так далее), пока ещё не выходят за рамки благотворительности. Аналитических задач эти «именные» фонды пока всерьёз не ставят. В На Западе мозговые центры возникали главным образом по инициативе крупного, глобального бизнеса. Именно он сталкивался с дефицитом знания о многообразии мира, в котором ему приходилось действовать. Либо это были государственные структуры, которые были заинтересованы в выстраивании долгосрочных стратегий. Вопрос: Если вспомнить о происхождении самого известного образца всех аналитических центров — американской RAND Corporation, то она была образована на базе отдела ВВС США. Насколько у нас в этой области существует запрос на экспертное знание? Вячеслав Леонидович Глазычев: Вопрос: В содержательном плане как можно охарактеризовать состояние экспертного знания в нынешней России? Вячеслав Леонидович Глазычев: Пока это хаос: все думают обо всём. Рынка экспертного знания не существует, в частности, потому, что рынок предполагает структурированность и специализацию, которых пока нет. Всё это требует времени, и никаких чудес здесь произойти не может. Когда просто собираются поговорить умные люди, то само по себе это ещё не даёт ответа ни на какой вопрос. И существование нормальной системы Think Tanks, и запрос на качественное экспертное знание связаны с наличием долгосрочных стратегий. В определённом смысле это проблема 2008 года. Если будет сохраняться некоторая устойчивость, то мы будем двигаться в этом направлении. Для экспертизы важен постоянный мониторинг. Точечные, даже очень хорошие, исследования слишком быстро устаревают, не дают общей картины. Вопрос: Как Вы оцениваете общий уровень экспертного знания в стране, отстаём ли мы здесь от уровня зарубежных экспертов? Вячеслав Леонидович Глазычев: Здесь есть два момента. Работа зарубежных центров в России малоэффективна. У американцев, да Если же говорить о российских специалистах, то здесь существует, с одной стороны, высокий уровень крупномасштабного понимания проблем, но у нас чудовищно слабая информационная база, связанная именно с российской жизнью. Этот недостаток информации, убожество статистики, бедность и ограниченность социологических исследований излишне часто вынужденно компенсируются чисто спекулятивными рассуждениями. Нашим экспертам легче обсуждать проблемы Австралии, чем положение дел на Вологодчине или в Калмыкии. | |