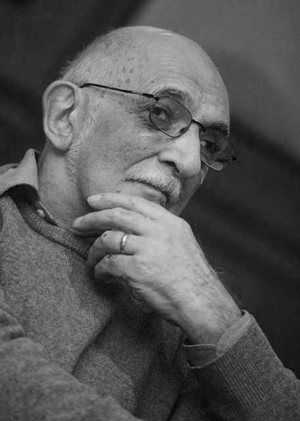

Александр Моисеевич Пятигорский ( | |

Григорий Бондаренко: Одно из направлений Ваших исследований — сравнительная мифология. Если Вы различаете литературу и миф как жанры, с точки зрения мифолога или даже с точки зрения мифа, что побеждает в конечном счёте — литература или миф? Александр Пятигорский: Я думаю, что трудно ответить на этот вопрос, потому что литература, как я себе представляю содержание этого понятия, сводится к определённым объектам. Мы говорим: «Книга, роман, стих, поэма». Литература — это, вообще говоря, конкретный объект или сумма конкретных объектов. То есть литература, с точки зрения наблюдателя, обладает такой же конкретикой, как, допустим, мебель. Она уже конституирована в Григорий Бондаренко: Но можем ли мы сказать, что литература убивает миф, убивает возможность его абсолютно произвольного конструирования шаблонами и рамками своего индивидуалистического конструирования? Александр Пятигорский: Если мы отвлечёмся от этого почти онтологического различия между мифом и литературой, то ответ мой будет — нет, конечно, нет. Литература может убить миф, как может его убить время, где миф теряется, архитектура, где миф шаблонизируется, стандартизируется. Он превращается в дежурный текст. А может и не превратится. Литература может послужить расширению пространственных рамок мифа и продлению его во времени, но такая возможность всегда существует. Когда мы говорим: « Миф всегда присутствует там, откуда вы его можете извлечь. Когда мы говорим о мифе, многое зависит от наблюдателя и от воспринимающего; а литература остаётся литературой: будь то «Божественная комедия», «Потерянный и возвращённый рай» или «Кавалер золотой звезды». Может быть хорошая литература и плохая литература, потому что у нас есть предмет. Я имею в виду предмет в совершенно материальном смысле. В то же время, когда мы говорим о мифе, у нас есть конструируемый объект. Значит, говорить, что миф «настоящий» или «ненастоящий», так же смешно, как «плохой» миф или «хороший». Григорий Бондаренко: Возвращаясь к вопросу об «уничтожении литературы», нельзя не вспомнить слова Василия Васильевича Розанова, который писал, что в нём разрушается литература. Я думаю, не так важно, разрушается ли литература в самом Розанове или в его творчестве, поскольку весь Розанов — в его книгах. Но с этими словами о разрушении в нём литературы появляется ли миф Розанова, или миф в нём тоже рушится? Александр Пятигорский: Я думаю, что Розанов сам по себе был совершенно мифической фигурой. Последние пятнадцать-двадцать лет своей жизни, то есть с конца девятнадцатого века, он уже культивировал себя как Розанов чувствовал, что его творчество — модернизм. Он просто был модернистом, и, строго говоря, он этого никогда не отрицал. Ведь это очень интересно, Вы заметьте, — все попытки традиционалистского и консервативного заприходования Розанова очень жалки. Розанов в Григорий Бондаренко: Русская литература, по Розанову, погубила Россию. Можем ли мы сказать, что мифологичность или антимифологичность нашей литературы, с точки зрения Розанова, и привела к такому плачевному результату? Или просто существовавший миф о всесильности литературы в России отразился Александр Пятигорский: Я думаю, что русская литература не более рефлексивна или спонтанна, чем всякая другая. Я думаю, что Розанов, в особенности говоря о Гоголе как о основоположнике этого зла, имел в виду не саму литературу, а ту, нездоровую, с его точки зрения, почву, которая вынудила эту литературу стать великой. Я думаю, он был несколько несправедлив к России: была ещё одна страна, где было такое же явление, и не только с литературой, Литература-то сама не виновата, грубо говоря, в том, что она немедленно апперцептировалась идеологически. То есть искусство важнее жизни, и оно является определённой системой, по которой конструируется жизнь. Я думаю, что само искусство есть миф. В России вообще жива идея упрёка, которая мне совершенно чужда. Почему надо Григорий Бондаренко: Розанов культивировал жанр короткого рассказа или разорванных мыслей вслух, он словно бежал в своём творчестве от любой литературной цельности. Нельзя ли тогда назвать Розанова одним из первых постмодернистов, а не модернистов? И вот на этом розановском примере сочетания мифологических структур сознания с некой «постмодернистской» революционностью мы наблюдаем феномен, замеченный Александр Пятигорский: Вы знаете, это очень сложно. Это может быть и так, и не так. Об этом сейчас, мне кажется, просто ещё рано говорить. Ведь термин «постмодернизм» — это выдуманный сейчас термин. Но мы можем сказать, что нечто, происходящее сейчас, созвучно розановскому литературному и мыслительному опыту. Были писатели, в которых Григорий Бондаренко: Александр Пятигорский: Миф не может быть идеологичен, потому что миф есть. Когда мы его конструируем, он уже есть. Мы можем на него идеологически ссылаться, но это совершенно другое дело. Мы можем на все идеологически ссылаться. Мы можем идеологически ссылаться на «Евгения Онегина» Пушкина и на «Я помню чудное мгновенье…» Идеология — это в значительной степени вопрос употребления текста, а не самого текста. Григорий Бондаренко: То есть сотворение мифа или мифотворчество изначально всегда неидеологично. Можно сказать также, что мифотворчество всегда ненаучно. Вы же говорите в одной из Ваших книг об области науки, называемой «мифологией». Возможно ли вообще научно объяснить миф? Исследователь мифа почти всегда сам создаёт собственный миф, добавляя очередной уровень мифотворчества, то есть исследование мифа уже есть мифотворчество. Александр Пятигорский: Я с Вами в принципе согласен, но дело в том, что, я думаю, было бы неправильным фактически приписывать науке то, что она занимается только теми вещами, которые можно научно изучать. Наука занимается всеми вещами, хорошо это или плохо. Здесь очень прельстительно было бы сказать, что философия может лучше понимать и чувствовать миф, но именно философия как Григорий Бондаренко: Миф — самая объективная реальность. В то же время, исследователь мифа, рассматривающий миф в качестве начала, доминирующего над историей и литературой, обвиняется историком или литературоведом в необъективности. Говорится (как Умберто Эко, критикуя Рене Генона и традиционалистский подход), что собирая кубики мифологем такой исследователь способен выстроить любую желаемую мифологическую систему: каждая мифологема у него оказывается связана, аналогична или тождественна другой, и осмысленное заключение становится невозможным. Отсюда вопросы: существует ли мифологический факт и насколько объективна реальность мифа? Александр Пятигорский: Когда Вы говорите: «Может ли миф изучаться внеисторически?», я отвечаю: не может, поскольку миф нам дан всегда в Я думаю, большую роль тут играет чисто субъективный фактор того, что к традиционалистскому подходу потерян интерес, тот интерес, который был в двадцатых годах. А этот интерес сам по себе очень мифологичен, потому что Первая мировая война воспринималась как конец, как полное разрушение, что всегда своим обычным задним числом, рефлексом имеет традиционализм, то есть искусственное восстановление. Григорий Бондаренко: Здесь можно вспомнить, что Рональд Толкин, писавший после Первой мировой войны, которая так или иначе повлияла на его мифологию, несомненно был одним из участников этой традиционалистской волны, был традиционалистом (но не генонистом). Александр Пятигорский: Безусловно был. Но Толкин принадлежит совершенно не к той линии, к которой принадлежали Генон, Карл Густав Юнг, Мирча Элиаде, Ананда Кумарасвами, весь этот круг. Я бы сказал, что Толкин был человек самобытный и самодостаточный. Я думаю, что он очень хорошо сам иллюстрирует мысли о мифе Вальтера Беньямина, которого он, насколько я понимаю, не знал. Сам Толкин хотел сформулировать, воссоздать Толкин совершенно не боялся упрёков в том, что он отрывается от реальности. Он говорил: «Но это моя реальность. И надо же в конце концов читать Идеология всегда обладает нормативными качествами: ты так должен, мы так должны. Я вообще думаю, что настоящий мифолог, будь он исследователем мифа или писателем, воссоздавателем мифа, всегда крайне индивидуалистичен. Григорий Бондаренко: Возвращаясь к идеологичности или неидеологичности Толкина, что Вы можете сказать по поводу его эссе «О волшебных историях», где его мифология обращена к современной послевоенной (уже после второй мировой) реальности? Критика Толкином современного мира не уступает в резкости геноновской и любой другой традиционалистской критике, разница лишь в идеологии «эскапизма», проповедуемой оксфордским профессором. Таким образом, мне кажется, Толкин не менее идеологичен, и только его место в научной иерархии удерживало писателя от резких идеологических высказываний. Его проект и его пессимизм по отношению к современному миру очевидно близок другим традиционалистским подходам. Александр Пятигорский: Да, но вот что здесь очень интересно — это идея конца мира. Традиционалисты, с точки зрения и Толкина, и Григорий Бондаренко: Очевидно, этот пессимизм и оптимизм явились отражением христианства Толкина. Основой его эсхатологии была идея обновлённой Арды, обновлённой Земли, которая уже не будет прежней Ардой. Отсюда оптимизм и надежда, идущие от слов Апокалипсиса: «И видехъ небо ново и землю нову: первое бо небо и земля первая преидоста». Александр Пятигорский: Мне очень трудно об этом говорить, не зная христианской теологии. Когда я читаю Толкина, у меня нет впечатления, что он был теологически особенно последовательным католиком, каким он безуспешно старался быть всю свою жизнь. Я думаю, что в его мифотворчестве была большая сила языческого пласта. Когда я говорю: языческий миф или христианский миф, такого деления нет. Миф есть миф. Я говорю только о его индивидуальной проработке. То, что Толкин был религиозным человеком, в этом нет никакого сомнения, хотя я сейчас категорически отказываюсь говорить о том, что такое религиозный человек, потому что сам им не являюсь. Я думаю, что пессимизм Толкина был скорее пессимизмом языческой мифологии, но это относительный пессимизм, который можно найти в любой великой религии. Его можно найти в христианстве, его можно найти в буддизме в меньшей степени. Самое интересное в мифологии Толкина — это то, что он не пытался установить баланс между возобновляемыми и восстанавливаемыми им мифами и действительностью. Он скорее рассказывал другим миф. В этом смысле он был мифической фигурой. Григорий Бондаренко: Наверное, огромный языческий пласт у Толкина мог восприниматься им и может быть понятым нами, как своего рода его Ветхий Завет. Можно сказать, что персонажи его книг отражают англосаксонское или кельтское представление о благочестивом язычнике. Александр Пятигорский: Я думаю, что эта линия тоже есть, но Миф — это миф, он не может ни отождествляться в каждом из своих элементарных сюжетов и ситуаций с данной религией, ни, менее всего, ей противопоставляться как её предпрошлое. Ни одна религия не может выводиться из мифа. Религия — это другое дело. В конечном счёте, религия — это путь к спасению. Что на этом пути собирается и используется — это вопрос уже чисто исторический. То есть мы уходим из мифологии, когда мы переходим к её конкретным употреблениям, и мы переходим к религиям Григорий Бондаренко: Когда мы говорили о мифологии Толкина, я вспомнил об одной характерной черте его книг — юморе. Юмор во «Властелине колец» или «Хоббите» подчёркивает ту самую оптимистическую сторону толкиновского мировоззрения, которую Вы отметили. Но является ли юмор Толкина частью его мифологии, не здесь ли проходит тонкая граница между владениями мифолога и областью литератора? Смех, юмор, гротеск, сатира присущи литературе, не вызывая, как правило, ни у кого раздражения. Так ли в мифе? Губит ли смех миф, как это происходит, с моей точки зрения, в «Маятнике Фуко» Умберто Эко? Может ли миф стать смешон и остаться мифом? Александр Пятигорский: Смешным может стать всё что угодно, это вопрос восприятия и употребления. Я вовсе сейчас не хочу оградить миф от всех возможных модернистских и постмодернистских перипетий. Количество реакций на миф неисчислимо. Смех — одна из них. Он не может убить миф. Повторяя Беньямина, я склонен думать, что такая реакция на миф, как смех, способна его сохранить в данном периоде времени. Наше отношение к смеху Я думаю, что над некоторыми грубовато смешными сценами из рассказываемых бардами мифов древние кельты так же смеялись, может ещё и больше, как сейчас, когда мы их читаем. Неполнота мифологии Умберто Эко заключается в том, что он абсолютизирует постмодернистский подход не только к мифу, Григорий Бондаренко: Возвращаясь к роли смеха в мифе, не кажется ли Вам, что в вопросе о смехе, мы подходим к теме исторического восприятия мифа? Так для современного человека, понять, над чем смеялись древние кельты или даже участники развлекательных программ шестидесятых годов, достаточно трудно. Александр Пятигорский: Любая реакция на миф уже в нашем восприятии сейчас по необходимости исторична. Иногда такого рода исторические эксперименты бывают очень удачными, иногда нет. Произведённый буквально на ходу Хайдеггером анализ знаменитого хора о человеке из трилогии об Эдипе — может быть, одна из самых блестящих страниц, которые были написаны Хайдеггером, потому что он, пытаясь исторически осознать миф, при этом не отрывается от его внеисторической бытийности. Современному мыслителю это чрезвычайно трудно сделать, потому что современный мыслитель всегда безумно увлечён исторически самим собой, своим местом. Это очень забавно. Между прочим, в том же можно упрекнуть в очень многих других вещах и того же самого Хайдеггера. Это такое, очень типичное для многих мыслителей, философское хвастовство, или, говоря об этом другим языком, это абсолютный субъективизм. Но, в конце концов, не так уж и трудно понять, что перед мифом, внутри которого ты себя ощущаешь, — ты ничто. Не потому что ты со всеми твоими мыслями хуже этого мифа, а потому что тебе никогда его не увидеть, потому что тебе никогда самому без черпания оттуда ничего интересного не придумать. Но это не пессимизм. Я физиологический оптимист, я считаю, что в этом есть надежда, что всегда есть Григорий Бондаренко: Мне кажется, характерный пример того субъективного релятивизма мыслителя или писателя, о котором Вы говорите, может быть прослежен в творчестве того же самого Розанова с его постоянной самоиронией и юродством. Русский юродивый часто совершает поступки смешные для мира, но этот людской смех (сквозь слезы) не порочит святость юродивого, и такой смех органичен для мифа о юродивом. Не этот ли вариант смеха как самоуничижения мы наблюдаем в случае Розанова? Александр Пятигорский: Василий Васильевич мог себя чувствовать абсолютно свободно в мышлении, потому что под его свободой лежала совершенно железная систематичность. Розанов был очень систематический мыслитель, поэтому, о чём бы он ни говорил, он чувствовал себя дома. Он никогда не боялся ошибки, никогда не боялся быть неправым. Он всегда был готов взять назад сказанное, потому что это тоже было проявлением его ментального релятивизма. Он никогда не стоял на своём так, как это было принято делать. Опять же есть другой очень интересный момент: Василий Васильевич не был презрительным человеком, это ошибка. Он не презирал окружающих, он о них сожалел в гораздо большей степени, чем он их презирал. Позиция Розанова была реакцией в очень значительной степени на абсолютную серьёзность начала века. Возьмите философскую литературу и поэзию, читать же страшно, как серьёзно относились эти люди к тому, что они делали, Григорий Бондаренко: Существует точка зрения, что единственной или одной из немногих синкретических религий, в ритуале которой и вокруг которой ирония и гротеск играют существенную роль, является масонство. Как автор исследования о масонах, что Вы можете сказать о наличии или отсутствии иронии в масонском мифе? Александр Пятигорский: Может быть, мои занятия масонством были чрезмерно односторонни, потому что меня, когда я писал книгу, интересовало в масонстве только одно — это мифология. Я понимаю, что только мифологический подход к масонству чрезвычайно односторонен, но моё общение с масонами, прежде всего с учёными-масонами (я говорю про современных масонов), свидетельствует о том, что если у них чего и не хватает, так это иронии и самоиронии. Это очень серьёзные джентльмены, которые осознают ответственность и важность миссии мифологического продолжения этого нелепейшего из религиозных феноменов. В этой нелепости я вижу нечто очень важное, потому что нелепо, нелепо, а они тянут эту квазибиблейскую мифологию за собой. Мне это кажется очень интересным, но одновременно мне это очень приятно. Вот масонам я прощаю отсутствие самоиронии и вообще юмора, просто потому что мне приятно ими заниматься и потому что я не один из них. Я думаю, что если бы я был масоном, то моё отношение к этому было бы чрезвычайно отрицательное. Григорий Бондаренко: Вы упомянули нелепость масонства, и не кажется ли Вам, что именно в этой нелепости и заключается вся ирония масонства? Александр Пятигорский: Да, но не забывайте, что ирония может быть только субъективной, а сейчас Вы говорите об объективной иронии. Разумеется, я не могу воздержаться от иронических замечаний, когда я описываю Ведь на самом деле любая идеологическая серьёзность ни в коей мере не уничтожает мифологию, она просто её применяет положительно или отрицательно. Это очень забавно, потому что вспоминается, конечно, Розанов с его отношением к еврейскому ритуалу. Если его воспринимать антисемитски — это вполне возможно. Но Розанов пожимал плечами и говорил: «Простите, но Григорий Бондаренко: Планируется ли русский перевод и издание в России Вашей книги «Who’s afraid of Freemasons?» («Кто боится франкмасонов?»)? И как Вы можете прокомментировать название книги? Александр Пятигорский: О переводе мне совершенно ничего не известно. О названии: очень просто, название не моё. Мой издатель решил ради привлечения интереса широкой публики назвать книгу таким именно образом. Я из лояльности к издателю не буду комментировать этот факт, но, слава Богу, он пришёл в себя, сейчас будет переиздание этой книги, и там будет моё название книги, которое было раньше в скобках — «Феномен масонства». Григорий Бондаренко: Вполне очевидно, что в современном мире влияние древних мифов или осуществление новых мифов чувствуется постоянно. В своей книге «Мифологические размышления» Вы пишете, что человек, пытающийся имитировать миф, просто действует мифологически. Сегодня отнюдь не каждый имитирует миф, иные даже выбирают действовать наперекор мифу. Не присутствуем ли мы при конфликте этих двух психологических типов в современной цивилизации? Александр Пятигорский: Есть две совершенно разные вещи: сознательное следование мифическим конструкциям, мифическим штампам (я употребляю здесь слово штамп не в отрицательном смысле, разумеется) и несознательное. Спонтанно действующий человек очень часто действует мифологически. Наблюдатель может сказать: «Ведь это чистая мифология, то, как себя ведёт Иван Петрович. Он реализует в себе миф». Здесь надо быть очень осторожным. То есть так же, как в современном русском языке вы можете выразить лингвистические конструкции, которые поднимаются со дна индоевропейского праязыка, мы в нашем поведении, речи и мышлении можем реализовать мифологию совершенно спонтанным образом. Но совсем не то же самое, когда человек сознательно реализует себя мифическим образом, потому что, делая это, он уже занимается, по существу, идеологией. Это нечто совершенно другое. Мы не хотим сказать, что любая рефлексивность идеологична, наоборот, как раз реальная рефлексивность неидеологична, как и реальный миф, который может быть условно противопоставлен этой реальности человеческой рефлексии. В целом, я могу сказать только одно: человек никогда не заставит себя находится под постоянным рефлексивным самоконтролем. Я следую уже не Хайдеггеру, а Аристотелю. У человека есть природа, эта природа есть не высшее и не низшее, это его природа. Здесь реализуются мифологические тенденции, мифологические ситуации, мифологические эпизоды, которые заставляют нас вскрикивать: «Помилуйте, что случилось с нашим юным другом Алешей и его возлюбленной! Это совершенно как в Тристане и Изольде!» Или По мнению некоторых сверхнаучных лингвистов, которым я не верю или верю с дикими оговорками, такие аналитические конструкции в нас генетически заложены. Это страшно интересная тема — соотношение спонтанности в жизни и поведении человека с его интеллектуально конструирующей деятельностью. Я думаю, что пока что не было философа, который бы об этом интересно говорил. Отчасти, может быть, Григорий Бондаренко: В завершение я хотел бы затронуть юбилейную тему: Пушкин и русская литература. Вольность и государственность, Александр Пятигорский: Я очень его люблю, в конечном счёте больше всех. Ваш вопрос — это удобная форма оценки перцепции и апперцепции Пушкина в России. Когда Вы говорите: «Есть такой миф». Ещё одна симфония, я имею в виду византийскую симфонию императора и патриарха, императорской власти и церкви. Я никогда серьёзно не занимался этой темой, которую Вы называете мифической, но думаю, что уже в начале девятнадцатого века она была настолько идеологизирована, что миф, каким она безусловна была в начале семнадцатого века, после воцарения дома Романовых, уже потерял свой живой источник, стал идеологической конструкцией, эстетической конструкцией. Интересно было бы однако отметить, что Достоевский никогда не был приверженцем этой темы. Наше представление очень забавно. У нас создан миф о Достоевском: Достоевский монархист, Достоевский крайний русофил. Достоевский был очень умеренным, кстати он никогда не любил династию Романовых. Идею этого единства — вольности и государственности — у Достоевского можно обнаружить, как и ещё две тысячи идей. Это безумно сложно. Разумеется, такая мифическая конструкция была в России. Разумеется, из неё черпали, но Миф не пропадает, но он идеологизируется, или становится наукообразным или философизируется и всегда нормативизируется. От этого он не перестаёт существовать. Я как раз думаю, в отличие от большинства людей, которые об этом писали, хотя это больной вопрос, и мне сейчас, может быть, не стоило бы об этом говорить, что речь Достоевского на открытии памятника Пушкина была абсолютно катастрофична по содержанию. Но она спонтанно вынесла герметические апперцепции Достоевского. | |