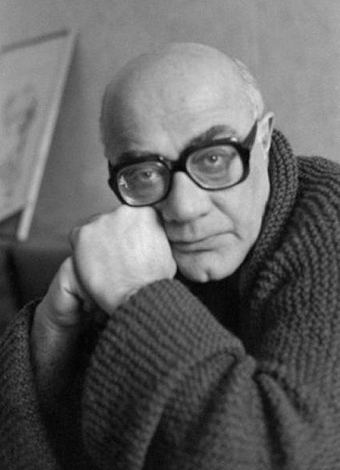

Мераб Константинович Мамардашвили ( | |

В этой работе мы продолжаем исследования в области метафизики сознания определённых глобальных его связностей (или эффектов бесконечности), «физически» закодированных в началах и способах жизни особых органических целостностей или саморазвивающихся, превращающихся и рефлексивных систем. В данной части исследования меня интересует способность указанного рода систем — в силу образной Но прежде всего подлежит анализу факт наличия культур в целостных системах такого рода. Эта проблема прорезана множеством тропинок, по которым можно было бы пройти, связывая по ходу дела разные её аспекты, стороны, возможные рассечения, абстракции и так далее, но я, естественно, должен выбрать На мой взгляд, именно с точки зрения онтологии явственно видны как различие между наукой и культурой, так и те возможные связи, в какие они могут вступать друг с другом, в связи, в Суть дела можно кратко сформулировать следующим образом: сама возможность постановки вопроса о культуре и науке как о различных вещах (что, безусловно, таит в себе парадокс, поскольку науку ведь мы всегда определяем как часть культурного достояния) связана, как мне кажется, с различием между содержанием тех интеллектуальных или концептуальных образований, которые мы называем наукой, и существованием этих же концептуальных образований или их содержаний. В самом деле, каково мыслительное содержание, например, универсальных физических законов, самым непосредственным образом составляющих суть науки? Ясно, что оно связано прежде всего с их эмпирической разрешимостью согласно определённым опытным правилам, не содержащим в себе никаких указаний на их «культурное» место и время. Это просто следствие того, что формулировка таких законов не может быть ограничена частным, конкретным ( Другими словами, наука, взятая в этом измерении, предполагает не только универсальность человеческого разума и опыта по отношению к любым обществам и культурам, но и вообще независимость своих содержаний от частного, природой на Земле данного вида чувственного и интеллектуального устройства познающего существа. Не говоря уже о случайности того, в каком обществе Следовательно, мы получаем здесь странную картину по меньшей мере в следующем смысле. С одной стороны, мы имеем дело с человеческой установкой на содержания, на видение через них (через идеальные абстрактные объекты и их связи, через инварианты и структуры симметрий, через чтения экспериментальных показаний, отождествляемых со следствиями, выводимыми из первых, и так далее) законов и объективной упорядоченности мира, которые выражаются в терминах и характеристиках, независимых от случайности исполнения или невыполнения мыслящим существом целого его жизни, от того, в каком режиме она протекает и воспроизводится как нечто устойчивое и упорядоченное. А с другой стороны, совершенно несомненно, что указанные содержания, в терминах которых формулируются универсальные и объективные законы (а это — идеал знания), сами существуют в этом режиме актуализации сознательной жизни, так как являются реальным феноменом жизни определённых существ во Вселенной, которые Мы ведь не просто видим через «сущности» мир, но сами должны занимать место в нём в качестве мыслящих. Не чистый же дух, витающий над миром, познает! (Яркий свет на понимание культуры бросило бы, видимо, осуществление анализа того, как В этом феноменологическом срезе выступает перед нами проблема наличия разницы между тем, что мы видим в научном знании в качестве универсального физического закона, который от нас не зависит Знание объективно, культура же — субъективна. Она есть субъективная сторона знания, или способ и технология деятельности, обусловленные разрешающими возможностями человеческого материала, и, наоборот, как мы увидим далее, Таким образом ясно, что под проблемой «наука и культура» я не имею в виду внешнюю проблему отношения науки в культуре в целом с её другими составными частями — обыденным сознанием, искусством, нравственностью, религией, правом и так далее, не пытаюсь вписать науку в это целое. Нет, я просто, выбирая тропинки, выбрал ту, в границах которой рассматриваю саму науку как культуру, или, если угодно, культуру (а точнее — культурный механизм) в науке. Повторяю, культурой наука является в той мере, в какой в её содержании выражена и репродуцируется способность человека владеть им же достигнутым знанием универсума и источниками этого знания и воспроизводить их во времени и пространстве, то есть в обществе, что предполагает, конечно, определённую социальную память и определённую систему кодирования. Эта система кодирования, воспроизводства и трансляции определённых умений, опыта, знаний, которым дана человеческая мера, вернее, размерность человечески возможного, система, имеющая прежде всего знаковую природу, и есть культура в науке, или наука как культура. Но, определив так науку, мы получили странную вещь. Взятая со стороны культуры, она похожа на все остальные виды человеческой деятельности (на искусство, мораль, право и так далее), которые также ведь должны быть культурой, то есть содержать в себе меру, исторически меняющуюся, согласно которой происходит сохранение, кодирование и трансляция Вдумаемся в следующий простой факт. В науке считается давно установленной аксиомой, что не существует и не возможна наука уникальных явлений, то есть таких, которые не могут быть поставлены в семью подобных же явлений. Например, язык, который нельзя поставить в языковую семью, не поддаётся лингвистическому анализу. А вот феномен самого научного знания мы в нашем повседневном словоупотреблении тем не менее рассматриваем как уникальный (он — и не искусство, и не мораль, и не право, и так далее). Но тогда, следовательно, нельзя построить знание о знании. Каким же образом мы можем претендовать на то, чтобы иметь научную теорию познания, эпистомологию и так далее? Ясно, что о науке можно сказать Двигаясь по силовым линиям противоречия, которое было сформулировано в начале (то есть противоречия между содержанием знания и его существованием), мы сразу же увидим здесь следующее обстоятельство. Говоря о космической ситуации, в которую человека ставит наука, о ситуации, которая отличает его от его частного образа и которую он стремится понять, прорвавшись через этот образ, мы неминуемо должны подразумевать существование во Вселенной определённых явлений, процессов, событий, которые, хотя и наблюдаются в ней физически, тем не менее не имели бы места сами собой, то есть самодействием природных сцеплений и законов, без присутствия человека. Ведь колеса во Вселенной, сами по себе, как натуральное явление, не вращаются, снаряды не летят, электроны не оставляют следов в камере Уилсона, а человеческие существа не совершают героических или вообще нравственных поступков, противоречащих любой природной целесообразности или жизненному инстинкту. Хотя, повторяю, раз они уже случились, они являются физически наблюдаемым фактом. То есть в составе Вселенной имеются явления, которые по законам природы как таковой не происходили бы, но, произойдя, наблюдаются извне вполне физически и законами природы допускаются. И это — существования, а не просто содержания мысли или какие-либо ценностные значения, Другими словами, существуют особые предметы, которые нельзя, с одной стороны, свести к чистому «духу», к рассудочным изобретениям ума, Следовательно, беря научное знание в его отношении к человеческому феномену В смысле же последствий для человека, для культурогенеза, это человекообразующая роль науки, устойчиво репродуцирующей и поддерживающей во времени и пространстве нечто случившееся — в качестве возможности понимания и видения мира — «однажды и впервые» (натурально оно не могло случиться ни в первый раз, ни повторно). Эту абстракцию, условно говоря феноменологическую, в которой выделяется существование знания вместе с его содержанием, трудно уловить и зафиксировать, но она важна. С другой стороны, культурные явления — это такие явления, которые заменяют физические, естественно человеку данные способности, преобразуя их работу в некоторую структуру Любые содержания, в том числе и содержания универсальных физических законов, не могли бы существовать, удерживаться и воспроизводиться, если бы их основанием были бы только естественно человеку данные возможности наблюдения, психологических ассоциаций, рассуждения, etc. Тем более что последнее зависит ещё и от концентрации энергии определённого человеческого существа, живущего в определённой точке пространства и времени. Я имею в виду простую вещь. Скажем, если мы не внимательны, то у нас мысли разбегаются, если не увлечены, то простейших вещей не можем сделать. А это ведь природные процессы. Исторически же возникающие и вне индивида данные «органы» и «орудия», тему которых я ввёл выше, есть как раз то, что строится таким образом, чтобы обеспечивать максимальную инвариантность канализируемых ими сил относительно случайности природных процессов и неминуемого хаоса, который возникает в силу повторения во времени этих процессов: в частности, когда внимание наше по чисто физическим причинам рассеивается, сила эмоций не может долго удерживаться на одной высоте интенсивности; мы не можем иметь новую мысль простым желанием « Человечество в науке, искусстве и так далее изобрело своего рода устройства, «машины» (условно назовём их экстатическими машинами) или культурные объекты, эффекты действия которых помогают избегать этого в некотором открываемом ими пространстве преобразования (только в нём и возможны симметрии и инварианты). Называя их «экстатическими» (лучше, наверное, писать: « Приведу пример «Сикстинская Мадонна» Рафаэля — не культура, это произведение искусства. Но оно, естественно, является и культурным объектом в той мере, в какой наше взаимоотношение с ним воспроизводит или впервые рождает в нас человеческие возможности, которых в нас не было до контакта с этой картиной. Возможности видения, понимания и так далее. Видения и понимания Таким же культурным объектом является, например, и закон Ома, применяемый в электротехнике. Но акт возникновения произведений искусства или продуктов научного творчества и их наличие в качестве культуры — разные вещи. Мы — в культуре того, что сделал художник, а он сам как художник уже не там. Его нельзя определить нами или… культурой. Наука, как и искусство, содержит в себе элемент возможного и впервые, только однажды устанавливающегося. В этом докультурном (или, вернее, — Эту сторону творчества новых форм в науке, эту роль форм-преобразователей как уникальных индивидов, содержащихся в одном экземпляре произведения, обычно в науке не замечают или не признают, приписывая наличие неповторимых индивидуальных произведений только искусству. Но на деле лишь экран готовых мыслительных продуктов, организуемых (согласно нормам научного изложения) в логическую связь истин, эмпирических верификаций, правил установления различных уровней соотношения формального аппарата и физических интерпретаций и других систематизаций, мешает увидеть за продуктами науки также и науку как деятельность, как акт. Произведение в искусстве (вечно живое, бесконечно интерпретируемое, неотделимое от своего неповторимого «как» и так далее) содержится обычно в видимых рамках сделанного «текста». В науке же оно содержится вне таких видимых рамок, но существует и живёт столь же реально (создавая, конечно, чудовищные трудности для историко-научной реконструкции). Такие образования, например, как дифференциальное представление движения в точке и бесконечной инерциальной системы отсчёта, безусловно, являются формами-произведениями (с соответствующим им познавательным актом в полном его виде, со всеми условиями, посылками и уровнями). Их можно назвать «производящими произведениями», поскольку именно в них происходят синтезы сознательной жизни ума и когеренция множества её состояний, далеко отстоящих одно от другого в реальном разбросе эмпирических мыслящих субъектов по пространственным и временным координатам обществ и культур, — так же, как происходят синтезы и когеренция наших умений или же эстетических отношений через форму рычага или архитектурную форму купольного свода. Это можно назвать сферой сознания (как предельной формы спирали). Итак, по ходу дела я получил фактически ещё одно определение науки как Теперь мы можем на новой основе взять те же проблемы, которые были поставлены, но которые, возможно, в той форме, которую я им придал, мало заметны. Попытаемся поэтому выявить их более чётко, уцепившись за уже промелькнувшую тему «возможного» и «впервые и только однажды» случающегося. В самом деле, то, что я говорил пока о взаимоотношении науки и культуры, или о науке как культуре, есть лишь экспликация и оформление имеющейся у каждого из нас интуиции. Именно интуиции, а не того, что мы знаем о науке. Интуитивно мы ведь под наукой, а, точнее, под отвлечённой любознательностью, ибо с неё начинается деятельность, которая потом приводит к Иначе говоря, в состоянии «любознательности» мы надеемся обрести некоторую позицию, которая имела бы в наших глазах значение Последняя как бы умята нами в безразмерную и идеальную точку, соединяемую с другими такими же точками по нормам точного и однозначного сообщения научных понятий и опыта, регулирующим научные тексты (например, в журнальных публикациях, в принятии научных проектов заказчиками и так далее) и их циркуляцию, использование и так далее в культуре [1], что скрывает как раз то, что я называл «произведениями», то есть науку как деятельно длящуюся и продуктивную реальность. Или я выражусь так: это натуральная, объективированная видимость отношений, которая сама предполагает определённую феноменологическую процедуру приостановки навязываемых ей смыслов и ходов мысли для выявления того, что на самом деле происходит, что мы в действительности переживаем в науке, в акте Мысли, о чём нам говорит интуиция смысла этого переживания Наука как культура — нормативна. Она предполагает определённые структурные или, как я говорил, культурные механизмы, которые амплифицируют природные силы, энергию человека и, амплифицировав, трансформируют их действие в результат, который природным образом получить нельзя. В этом смысле производящая роль «машины науки» такая же, как искусства и других видов культурной деятельности. Но это, ставшая нормативной, структура. Между тем содержание знания мы определяли в связи с универсальными терминами. Каким же образом универсум в знании коррелирует с тем, что учёный может быть, например, русским, грузином, американцем или Физические законы, повторяю, не зависят от этого. Из них не вытекает необходимость именно колёс. Так же как, напротив, из законов Максвелла вытекает существование волн любой частоты, а не только той, которая разрешима устройством нашего зрения и слуха или наших инструментов. Что же такое познание тогда? Как мне представляется, познание — это всегда живой, актуальный (и тем самым онтологический) элемент внутри науки, взятой как целое, характеризующийся двумя колебательными движениями: колебанием в сторону разрушения нормативных структур, выхода к определённому «нулевому» состоянию знания и, наоборот, обратным движением от нейтрального, почти «нулевого» состояния в сторону новой возможной структуры. И так постоянно. Это экспериментирование с формами, а не сами формы. Когда мы говорим о познании, мы имеем в виду, на мой взгляд, нечто такое, что в каждый данный момент существует Более того, эта независимость от всего остального мира знания (кстати, из понимания её и выросла вся интуиционистская математика) означает и специфически присущий науке как познанию «эффект настоящего» (анализируемый в терминах всего объёма сферы состояний и структур сознания, а не культурно-знаковых систем и наглядной преемственности «в» потоке времени). Я хочу этим сказать, что инновационный познавательный акт совершается, лишь содержа и воспроизводя в себе, «в точке» условия и внутренние связности всей науки в целом. И в этом смысле познание все в настоящем, необратимо исключая возможность возвращения мира в прежнее состояние. Мир только после этого получает накрывающее логическое пространство, в котором развёртываются в последовательности принципиально обратимые логические связи мышления и состояния наблюдения. Это и механизм изменения такого пространства, то есть оно может выходить из этого «настоящего» совершенно иным, но будет, всё равно, накрывающим, обратимым пространством. Таким образом, в моменте, о котором я говорю, постоянно делается нечто принципиально отличное от развёртки существующих теорий, формул в учебниках и разного рода систематизациях научного знания. В корпус науки допустимо лишь то, что впервые и только однажды происходит. Но это не культура! Ибо к культуре этот признак не применим. Культура по определению, как я говорил, есть то, что кодируется, транслируется или воспроизводится. Наука продуктивна, культура — репродуктивна. Наука содержит в себе, следовательно, особый элемент — познание, который своей необратимостью, «эффектом настоящего» и так далее только и делает её наукой в сопоставлении с культурой и вносит драматизм и динамику в жизнь человеческого общества. Это постоянно пульсирующее, животворящее и одновременно омертвляющее начало культуры; некий «двуликий Янус», одной своей стороной представляющий преодоление любого наличного человеческого опыта и отличный от него, а другой — олицетворяющий сам этот опыт, обратимо организуемый. Перефразируя известное выражение, я бы сказал в этой связи так: лишь тот имеет право называться учёным или говорить о научности своей науки, кто, актуализируя «всю науку в настоящем», способен видеть надличностный и вечно настоящий живой, hic et nunc, актуальный смысл в источнике своей познавательной силы или интеллектуального умения. Этот живой смысл и отличает мышление от идеологии (построение которой его не требует, не «тащит» за собой). Ведь наука с самого начала есть предприятие, пытающееся ответить на вопрос — каков мир сам по себе, независимо от наложенных на него напластований культурно-знаковых систем и механизмов, не говоря уже об идеологических системах. Лишь посмотрев таким образом на науку, мы сможем теперь разрешить противоречие, с которого начали наше рассуждение. А именно: противоречие между содержанием интеллектуальных преобразований, составляющих науку, и существованием этих образований в их культурной плотности, «телесности». Заход со стороны культурообразующей функции науки позволяет иначе посмотреть на само устройство человеческого существа, взять его, так сказать, не в природной видимости, а культурно-исторически. Посмотрев на него так, мы невольно задаёмся вопросом: а чем мы, собственно, познаем? Нашими органами чувств? Но ведь это природные образования, имеющие специфическую размерность человеческого существа. А оно, как мы говорили, способно формулировать универсальные законы, которые вне всякой размерности. Как же так? Неужели червь, если бы у него было сознание, или какой-нибудь марсианин формулировали бы иные законы? В наших научных занятиях имплицитно содержится посылка, что это были бы те же самые законы, то есть не связанные случайностью того, что наблюдаем их мы или же марсианин. Но ведь мы должны суметь их наблюдать, чтобы затем формулировать. Так чем же мы познаем? Мне кажется, что если продумать до конца мысль о культурообразующей функции науки или научного познания, то мы поймём, что мы познаем органами, которые не даны нам природой, а которые возникают и даны в пространстве мысли, переводящем человека в космическое измерение, которое прорезает всякое различие и протяжение культур и связывает — помимо этой горизонтали — по вертикали человеческое существо с возможностями Вселенной, которая как бы даёт себя познавать и руководит нами лучше, чем мы сами могли бы это делать. Говоря о таких подсказках природы, о направленности мысли, я имею в виду примерно то, что высказал в своё время, вслед за И. Кантом, Н. Бор в беседе с В. Гейзенбергом, утверждая, что в основе различных возможностей нашей логики, нашего познания лежат определённые фундаментальные формы, которые независимо от нас принадлежат действительности и управляют эволюцией мысли поверх случайного статистического отбора наиболее «приспособленного» или «удачного» [2]. Но я хочу подчеркнуть, что это — формы, в каких во Вселенной существуют в качестве объективных такие структуры, которые связаны с человеческим присутствием в ней, вплетают человека, независимо от него самого, в сквозные информационные потоки, прорезающие своими петлями и циклами прошлое и будущее и встречающие нас в точке настоящего, где мы прилагаем сознание и умышленной индивидуальной, целенаправленной волей контролируем силы, но где, на деле, срабатывает именно полнота акта, собранность всех его частей и условий в «вечном настоящем», в «вечно новом». Это, по сути дела, сфера по отношению к действию этих сил, к нам самим в этой точке (если взять аналогию с использованием понятий «биосфера» и «ноосфера»), «веером» растягивающая (и связывающая) её через человеческое «Я» в некоторую конечную область. Декарт назвал бы это полнотой воли (-бытия), где «Я» — не идеальная точка, а область длительности и тождества «Я». Исторический анализ науки показывает, например, что лишь практически, с трудом кристаллизуясь и требуя подсказок или направляющего руководства указанной сферы, происходит в деятельности Галилея, смотрящего в телескоп на звёздные тела, формирование как раз тех органов, которые могут подтвердить и опытно разрешить те видимые универсальные качества мира, которых до Галилея никто не видел и которые необратимо повернули наши глаза в сторону непосредственного усмотрения именно галилеевской картины мира, а не другой. Их нет в отдельности ни в Галилее как эмпирическом индивиде, ни в телескопе, но есть они вместе с историей науки и её культурообразующей, с трудом и во времени проявляющей себя деятельностью. Так, с полным сознанием сути дела, говоря о необходимости «переделывать мозг людей», а не опровергать того или иного автора, Галилей пишет, что речь в таком случае должна идти о выработке «чувства более возвышенного и совершенного, чем обычное и природное» [3]. Следовательно, можно сделать такой вывод. Сама возможность познания нами Другого пути разрешить наше противоречие, видимо, нет. Но если это так, то тогда наука как познание, как способность формулировать универсальные физические законы есть, очевидно, то, что связано не просто с человеком, Так вот, эта связь с возможным, не с существующим человеком, а всегда с возможным, она, на мой взгляд, — определяющая с точки зрения осуществления познания и процесса кристаллизации культуры. Офелия говорила о ней, разумеется, не в контексте Таким образом, с одной стороны, наука — и мы это с самого начала подчёркивали — не имеет никакого измерения, никакой предзаданной темы, а теперь, с другой стороны, видим, что она их всё же имеет в виде некоего поля, очерчиваемого динамикой двоящегося образа человека; поля, в которое мы входим, если начинаем заниматься наукой, Примерно такими, как известно, были начальные философские вопросы, которыми человек вообще задался. А именно, Когда человек спрашивает: почему есть нечто, а не ничто, он оказывается в первичной философской ситуации — в ситуации удивлением проникнутого желания понять в Сошлюсь в качестве иллюстрации на моральное явление. На первый взгляд, этот пример не имеет отношения к науке. Но вспомним, что мы рассматриваем науку не как уникальное образование. Это хорошо понимали древние. Не случайно они в одном шаге философского рассуждения соединяли истину, добро и красоту. Поэтому это не было соединением дисциплин — эстетики, этики и онтологии, а было выражением самой природы вот такого удивительного способа бытия всего того, с чем человек имеет дело Древние философы утверждали, что зло делается само собой, а добро нужно делать специально и всё время заново, оно, даже сделанное, само не пребывает, не существует. Этот вывод, как мне представляется, в равной мере относится Вся сложность философского понимания проблемы соотношения науки и культуры, как, впрочем, и проблемы добра и зла, состоит именно в том, что одно из понятий этих пар очень трудно ухватить онтологически. Ведь для нас, например, добро обязательно фигурирует в По аналогии с этим я стремился показать, что наука как познание есть также своего рода условие наличия всяких культурных структур, не являющаяся вместе с тем сама ни одной из них. Существует норма античной науки, науки XVII века, XIX века, и так далее, локализованная в определённой культуре Итак, нормы или нормативную ориентацию научной мысли, культурообразующую функцию науки невозможно понять, не понимая скрытых условий всего этого. Иначе мы попадаем в неразрешимое противоречие, которое будет просто не в ладу с нашей нормальной интуицией. А интуиция нам говорит, что научное понимание чего бы то ни было не может зависеть от случайности того, что мысль думается и производится | |

Примечания | |

|---|---|

| |