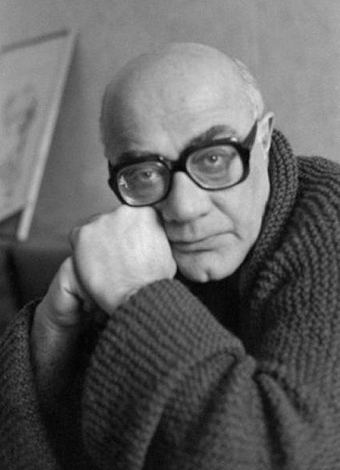

Мераб Константинович Мамардашвили ( | |

Диалектическое мышление предполагает единство, сочетание анализа и синтеза в ходе исследования предмета. Но сводится ли данное единство, как это иногда изображают, к простому следованию синтеза за анализом, к дополнению одного другим или между ними есть более глубокая внутренняя связь? Ведь о необходимости сочетания анализа и синтеза, следования одного за другим знали и метафизики (например, материалисты 1. Постановка вопросаПрежде всего уточним проблему. Есть несколько смыслов, в которых употребляются термины «анализ» и «синтез» и которые нас не будут интересовать в данной статье. Наконец, чаще всего термины «анализ» и «синтез» употребляются применительно ко всему мышлению в целом, к исследованию вообще ( «анализ» = исследование). Но тогда теряется специфика проблемы, она безгранично расширяется. В этом общем смысле мышление в целом есть расчленение предметов сознания и их объединение. Познавая предметы, мы определённым образом их расчленяем, выделяем в них и рассматриваем отдельно те или иные их стороны, свойства, связи, то есть производим «анализ». Мышление вообще есть отражение посредством абстракций. С другой стороны, всякое мышление есть установление Анализ есть выделение и рассмотрение отличительных свойств, связей предмета, в силу которых он является частью Как мы видим, единство анализа и синтеза проявляется уже в том, что для их выделения в логике как специфических явлений мышления нужно сохранить их соотносительность, то есть их единство в этом смысле. Положение Энгельса о необходимой связи анализа и синтеза (см. «Диалектика природы». — К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. 2. Практическое расчленение и соединение предметов и логическая деятельностьСобственно анализ и синтез есть мысленное расчленение и соединение предметов в указанном выше смысле. Однако необходимо при этом учесть, что исторически содержание этого процесса логической деятельности формируется впервые в предметно-вещественной деятельности человека (то есть отнюдь не в созерцании) и только впоследствии распространяется на предметы, связанные отношением «целое — часть», независимо от практики человека. На этом основаны как связь, так и различие вещественной и логической деятельности. Человек практически расчленяет и воссоединяет тела в связи с Первые представления о целом и его необходимых частях возникают, таким образом, на основе вещественной деятельности и связаны с ней. Человек Расчленяя и воссоединяя предметы практически и устанавливая тем самым Хотя процесс логического анализа и синтеза и возникает из практически-чувственной деятельности человека, но, раз возникнув, обладает своими собственными законами. Это видно уже из того, что практическое расчленение и воссоединение предмета исключают друг друга (расчленение предмета не даёт его соединения), тогда как в применении к логическому процессу мы будем говорить об анализе посредством синтеза, и наоборот. 3. Элементарный анализ и синтезПри рассмотрении форм познания логику интересует та или иная объективная связь, взятая в предельно обобщённом виде (категория) [2], и логические средства отражения предмета в плане этой объективной связи. В данном случае это связь координации частей целого [3] и соответственно аналитико-синтетическая задача мышления. «Часть» — внешне обособленный предмет, входящий в состав другого предмета ( «целого») и выполняющий в нём определённую роль. «Целое» — предмет, состоящий из различных частей и обладающий в силу этого определёнными свойствами, которых нет у отдельных частей и которые присущи лишь их координации. «Суммативных» целых (то есть таких, которые целиком сводятся к свойствам своих отдельных частей) вообще не бывает. С другой стороны, целое не существует как особый, самостоятельный предмет наряду со своими частями. Оно отличается от своих частей лишь так, как координация отличается от координированных в ней элементов. Задача процесса отражения здесь заключается в том, чтобы зафиксировать части как различные и их отношение как координацию, а целое — как координированную сумму частей, выполняющих в нём в силу своих различий различную роль. Например, исследование какого-либо химического соединения должно раскрыть в нём его части и дать формулу его состава, объяснить его свойства как целого. Построение теории о Эти знания используются в теории различным и относительно самостоятельным образом. В химии при рассмотрении ряда соединений, в свою очередь реагирующих между собой, на место знания о свойствах соединения как целого приходится ставить знание о его отдельных частях, поскольку важны их количественные характеристики. В иных же условиях знание используется нерасчленённо, как синтетическое. Точно так же в механике в зависимости от нужд построения теории либо в условиях решения более сложных задач используются или знания о составляющих силах или знание о результирующей (имеется в виду сложение и разложение сил по правилу параллелограмма). Построение теории или общий ход исследования могут быть здесь охарактеризованы с точки зрения логических условий возможности замены одного знания рядом других или ряда знаний одним при наличии в предметной области координации различных предметов (фиксируемых соответственно в особых знаниях) и проявлений результатов этой координации в свойствах целого. Следует отметить, что синтетическое знание никогда не является простой механической суммой знаний о частях; оно представляет собой новое знание (можно, например, сослаться на то, что в применении к нескольким силам приходится строить правило параллелограмма и что результирующая отнюдь не равна простой сумме сил). Структурно единство анализа и синтеза означает как взаимозависимость знаний (аналитического и синтетического) или задач исследования, так и характеристику способа осуществления каждой из них в отдельности. Уже элементарный процесс отражения простейшей координации и её различных элементов есть одновременно и анализ и синтез в смысле получения аналитического знания посредством синтеза и синтетического знания посредством анализа. Анализ есть вычленение отличных друг от друга частей и изолированное фиксирование их свойств в знании. Но «часть» — не просто пространственно отграниченный предмет с Но, с другой стороны, такое синтетическое сопоставление предметов предполагает знание связи целого. Синтез есть выявление координации частей и определяемых ей свойств целого. Само целое есть особый, самостоятельный предмет, обладающий и рядом свойств, которые вовсе не вытекают из наличия в нём частей, и отражение его как такового в знании отнюдь не есть синтез. Задача заключается в том, чтобы выявить его свойства, обусловленные связью Целое или нельзя зафиксировать как отличное от других (например, воду в отличие от сходных жидкостей вообще), или его нельзя объяснить в зафиксированных отличиях, не выделяя из него части и не рассматривая их последовательно. Лишь расчленяя целое на части и последовательно фиксируя их свойства, мы воспроизводим его как данное целое. Процесс анализа частей здесь даёт синтез. Таким образом, аналитическая и синтетическая задачи осуществляются каждая противоположно направленным в своих частях процессом. Это противоречивость самого процесса отражения. Лишь соединяя мысленно (или экспериментально), исследователь осознает части как части данного целого; лишь разлагая мысленно (или экспериментально), исследователь осознает целое как состоящее из специфических частей и обладающее вследствие этого специфическим свойством, отличающим его от других предметов. Эти различные задачи мышления могут обособляться во времени, синтетическое и аналитическое знания могут быть разделены Анализ и синтез могут оказаться разорванными в зависимости от тех или иных условий, от уровня развития науки, от степени её проникновения в предмет, etc. Условия разрыва анализа и синтеза, находящиеся в связи с переходом к анализу и синтезу более сложных объектов, мы рассмотрим ниже. Здесь же кратко укажем те, которые относятся к процессам элементарного анализа и синтеза. 1) Предмет, объективно являющийся частью другого, зафиксирован как особый, самостоятельный предмет и изучается как таковой, поскольку исследователь на данном уровне развития науки не осознает того, что он — часть. Например, кислород был сначала выделен мысленно в виде «чистого воздуха» (то есть как одна из разновидностей воздуха) и так изучался. Но здесь нет тогда ни анализа, ни синтеза, имеется просто особый предмет, изучаемый безотносительно к составу другого — воздуха, хотя исследование внешне (с точки зрения последующих этапов развития науки) выглядит как односторонне аналитическое. 2) Предмет, объективно являющийся составным, абстрагируется безотносительно к своим частям и изучается как таковой со всеми его свойствами. Здесь точно так же нет ни анализа, ни синтеза, хотя исследование может показаться односторонне синтетическим. Как видим, адекватный процесс отражения в предметах связи «часть — целое» может быть осуществлён лишь как единство анализа и синтеза. Соединение анализа и синтеза в этом смысле, их противоречивое единство есть свойство всякого процесса отражения предмета в плане связи «часть — целое» и рано или поздно раскрывается наукой о мышлении. Раскрытие этого единства — результат диалектического подхода к мышлению и пониманию активности последнего, но сами элементарный анализ и синтез не являются специфическими для диалектического мышления, не характеризуют его со стороны формы. Роль диалектики заключалась в данном случае в том, чтобы выявить наличное и недоступное пониманию с точки зрения созерцательного материализма единство процесса анализа и синтеза. И не случайно именно Гегель, исходивший из активности мышления и ставивший проблему анализа и синтеза как проблему логического мышления, нащупал единство анализа и синтеза, их диалектику, показал соотносительность категорий части и целого и противоречивость процесса отражения предмета как части и целого. Но от этого сам процесс анализа и синтеза не становится специфическим для диалектики; диалектическое его понимание не превращает его в способ диалектического исследования. «Часть» и «целое» — это относительно простые и непосредственные категории, возникшие на основе чувственно-практической деятельности человека, и фиксирующая их логическая связь абстракций (структура процесса анализа и синтеза) ещё не усложнена целым рядом обстоятельств, связанных с переходом мышления к отражению развития и функционирования сложных систем связей. Эти обстоятельства, лежащие вне категорий целого и части, выявляют при применении этих категорий к анализу и синтезу более сложных объектов такие условия разрыва и обособления анализа и синтеза, которые имеют более или менее всеобщий характер на данной ступени развития наук и характеризуют, например, целый период этого развития как метафизический. Здесь и возникает вопрос о диалектике. 4. Связь «целое — часть» и органическое целоеЭлементарный анализ и синтез, основывающиеся на связи «часть — целое», имеют свой смысл и сохраняют своё единство при рассмотрении относительно простых объектов с внешне заметно различными и определённым образом координированными частями отвлечённо от происхождения, развития и субординации этих элементов целого и от их взаимовлияния и переплетения, создающих такие явления, которые, в свою очередь, являются сторонами или «частями» целого. Кроме того, части рассматриваются как внешне обособленные, покоящиеся предметы целого. И это вполне правомерно в определённых пределах. Более того, такого рода абстракции возможны и при сознательном подходе к предмету как к сложной системе связей, где одни элементы возникают из других, влияют друг на друга, вовлечены в Дан какой-то предмет F, свойства которого как целого уже отличены от его частей, точно так же, как части A, B, C, D… отличены друг от друга и от целого. Например, товар, деньги, купеческий капитал, земельная рента, etc — в капиталистической экономике как целом или цветок, листья, etc — в составе растения. Анализ предмета A (или B, C, D…) и заключается в отвлечении его от целого Но если изучаемый предмет возник (и исторически и функционально) лишь в связи с данным целым, как результат его внутренней дифференциации (как это бывает во всяком живом организме, животном или социальном), то, будучи таким способом изолирован, он станет непостижимым даже при понимании того, что он является частью целого. Свойства торгового капитала как особого функционального элемента внутри капиталистической экономики суть результат дифференциации процесса производства прибавочной стоимости. Физиологические особенности и анатомическое строение цветка возникают лишь в связи с растением как целым. Способом постижения такого предмета было бы рассмотрение дифференциации единого, то есть рассмотрение той связи, в которой он возникает и начинает играть роль функционального члена целого. И здесь дело как раз не в отношении целого и части, ибо речь идёт не о фиксации Связь «часть — целое» есть отнюдь не отменяемый существованием других связей внешний результат их действия, выражающийся во внешнем обособлении уже наличных элементов целого. Непонимание этого, неумение выделить другие формы связи (или вообще их незнание) и соответствующая абсолютизация категорий целого и части приводят к тому, что анализируемый предмет выступает как абсолютный, изолированный предмет, который может входить в любые и различные целые и, следовательно, не зависит от них и не связан с ними. В результате отрыва анализа от синтеза такой предмет превращается в загадку, в нечто мистическое. Экономисты-метафизики находили капитал и вообще различные элементы капиталистической экономики в различных обществах, в том числе Такое же различение применимо Синтез предмета предполагает, что определённым образом известны некоторые свойства предмета как целого и свойства его частей как самостоятельных предметов, и ставит своей задачей выяснение координации последних. Из сказанного выше об анализе можно видеть, что если синтетическое рассмотрение соединения частей не сопровождается выявлением особенностей, вытекающих из их связи, то исследование приобретает односторонне синтетический характер, то есть фактически не осуществляется как синтез. Так, попытка соединения в одном знании различных сведений о различных явлениях капиталистической экономики не даёт их синтеза, если ей не предшествует рассмотрение, например, происхождения денег из внутренней дифференциации товара (генетическое) или происхождения прибыли из прибавочной стоимости (функциональное), хотя отличия, например, денег от товара и их различная роль в целом известны, то есть элементарный анализ и синтез осуществлены. Итогом такого исследования является механическая сумма частей, поставленных во внешнюю систематическую связь, внутренние же связи между ними не раскрыты. Именно таковы попытки систематического изложения учения Рикардо у его эпигонов (аналогичное явление представляет собой и спекулятивное установление внутренних связей). Но дело в том, что здесь исследователь объективно сталкивается с другого типа целым, чем то, которое мы до сих пор рассматривали. Мы говорили о координированном целом, и лишь в этом смысле понятие целого было соотносительно с понятием именно части. Теперь объективно вмешивается момент субординации, без рассмотрения которого неосуществимы ни анализ, ни синтез. С другой стороны, анализируя свойства целого, приходится рассматривать взаимовлияние и взаимодействие его элементов помимо их координации. Таким образом, соединение анализа и синтеза, осуществление одного посредством другого предполагают в данном случае решение и других задач, например, выяснение субординации элементов и их взаимовлияния внутри целого. Анализ и синтез становятся результатом и стороной других процессов мышления и функционируют в специфическом для диалектического мышления виде лишь в связи с этими процессами. Само формирование анализа и синтеза как специфических процессов необходимо предполагает учёт в соответствующих новых категориях имеющих здесь место объективных связей, их характера. Исторически впервые до марксизма на путь обобщения этих сложных внутренних связей встала немецкая идеалистическая диалектика (Гегель), но проблема была решена лишь марксизмом и прежде всего Марксом в «Капитале». Обобщение это было как выработкой диалектического понимания предмета науки, мира в целом, так и выработкой логических средств воспроизведения таким образом понимаемого предмета в мышлении. Подлежащую исследованию диалектическим методом сложную систему связей Маркс характеризует как «органическое», «диалектически-расчленённое целое». «Органическое целое» — исторически возникшая, развивающаяся и крайне сложно функционально расчленённая система связей и процессов, взаимовлияющих друг на друга. Отдельные связи, стороны, процессы целого распадаются как различные функциональные его члены, в то же время соединяясь в его структуре. В плане интересующей нас проблемы важно то, что здесь приходится различать уже не предметы, связанные лишь координацией ( «части»), а элементы, члены (gliederung, как выражался Маркс) структуры, то есть предметы, связанные и помимо их координации так, что целый ряд их свойств вытекает из их переплетения, взаимовлияния, происхождения одного из другого, etc. Предмет, модифицирующий другие предметы (или происшедший из них, или являющийся их формой проявления, etc) и составляющий вместе с ними Рассмотрим теперь анализ и синтез таким образом построенных предметов. Нас будут здесь интересовать абстракции, основывающиеся на сознательном применении категорий диалектики. 5. Анализ и синтез системы ( «органического» целого)Здесь «единство анализа и синтеза» есть характеристика диалектического исследования вообще [4], в том числе и такой его формы, как восхождение от абстрактного к конкретному. Диалектический метод в целом представляет собой правила анализирования и синтезирования сложных систем связей, являющиеся средством раскрытия необходимых внутренних связей органического целого со всей совокупностью его сторон. Путём восхождения от абстрактного к конкретному выделяются и прослеживаются отдельные связи между различными элементами целого и синтезируются в картину целого, где каждый элемент занимает определённое место. Выделенные особо связи между отдельными элементами рассматриваются в то же время в той связи, в какой они выступают в целом, а целое фиксируется в плане тех свойств, которые выявлены при рассмотрении связей отдельных элементов, то есть каждый шаг движения исследования представляет собой единство анализа и синтеза в самом широком смысле этих терминов. Связи между элементами и сторонами целого могут быть самого различного типа (содержание — форма, внутреннее противоречие внешняя дифференциация противоположностей, закон — формы его проявления, развитие и происхождение, etc), и соответственно к ним могут применяться различные приёмы диалектического исследования, из которых ни один в отдельности не является собственно анализом и синтезом. Но в результате действия подобных приёмов оказывается вскрытым и отношение элементов в целом, то есть место, занимаемое ими в нём, и целое как необходимая совокупность элементов. Раскрыть и логически охарактеризовать эти приёмы значит раскрыть метод вообще (с логической его стороны). Но это не входит в наши задачи. Мы охарактеризуем лишь ряд специфических особенностей диалектического исследования со стороны его аналитической и синтетической деятельности. Основная черта единства анализа и синтеза, выявившаяся на примере элементарного анализа и синтеза, здесь сохраняется. Например, акты Д — Т Как видим, тип связи абстракции в данном случае остаётся тот же. Но он усложняется рядом мысленных зависимостей и предполагает выявление внутренних связей предмета. Условием осуществления анализа и синтеза здесь является понимание характера рабочей силы как товара, то есть раскрытие содержания капиталистической формы обмена труда. О том, что рабочий нанимается, знали и до Маркса, но объяснить свойство целого (Д1) не могли, поскольку не могли осуществить другой процесс мышления — раскрыть внутреннее содержание процесса обмена, дающего прирост стоимости. Отметив сохранение основной структуры единства анализа и синтеза, нужно, однако, учесть, что, С другой стороны, внешне, в эмпирических проявлениях элементы и явления органического целого также обособляются как отличные друг от друга предметы, разделённые массой посредствующих звеньев, и необходимость предварительного выяснения субординации различных элементов, их содержания и специфики, etc отнюдь не снимает последующей задачи объяснения координации их как особых предметов на поверхности органического целого. При объяснении взаимодействия массы рассмотренных до этого элементов, как оно выступает на поверхности, значения анализа и синтеза и понятия части и целого расширяются несколько в ином смысле, чем об этом до сих пор говорилось. Сам процесс выявления и исследования внутренних связей органического целого может быть здесь охарактеризован как собственно анализ и синтез в узком Со стороны этого процесса мышления строение предмета выглядит следующим образом. На поверхности даны свойства, явления (обозначим их как A, B, C, D…) целого, сами в то же время являющиеся его «частями», то есть внешне обособленными друг от друга связями целого. Например, рабочие, капиталисты (то есть классы), безработица, кризисы, конкуренция, концентрация капитала, etc. Эти отдельные явления целого — они присущи именно предмету в целом, а не отдельным его сторонам или элементам — сами образуют его «состав». Это нужно отличать от свойств целого, вытекающих из координации частей; свойство Д1 целого Д-Т-Д1 в формуле капитала не обособляется и не входит обособленно в состав целого; оно есть само целое, взятое в плане свойств координации его частей, тогда как явления A, B, C, D представляют собой совокупный результат действия и взаимовлияния массы связей и элементов (обозначим их как K, L, M, N) целого. Например, кризис есть результат взаимодействия ряда отдельных элементов целого Исследование здесь может ставить двоякую задачу. С одной стороны, могут быть известны Рассмотрение отдельного, обособленного явления целого есть анализ по отношению к последнему. Но уже для того, чтобы зафиксировать Однако дальнейшее исследование, переходящее к внутренним связям предмета, не есть просто один синтез (в этом плане часто отождествляют диалектическое исследование с синтетическим), а новый анализ и новый синтез. Просто элементарный анализ и синтез и ряд других процессов мышления предполагаются совершившимися — отличие явления A от других явлений целого, принадлежность их к целому и их внешне различная в нём роль выявлены, выделены отдельные связи системы, выяснено их число, известны элементы и так далее. О том, что в этих условиях речь идёт именно о дальнейшей задаче, свидетельствует, например, неудача английского химика Ньюлендса, пытавшегося выявить периодический закон системы химических элементов при отсутствии соответствующего анализа, при неправильном построении отдельных групп ( «октав») из уже известных элементов и связей между ними, так что эти группы не могли служить исходным пунктом для выявления периодичности системы как целого, состоящего из этих групп (см. Кедров Дело в специфической направленности исследования выявленных связей, то есть системы, распадающейся на отдельные связи. Специфическая роль анализа и синтеза заключается в объяснении суммарного эффекта действия Сложное явление целого, о котором должен быть получен вывод в теории, наблюдается эмпирически, например, рост числа крупных предприятий или рост числа мелких и средних — централизация и децентрализация капитала. В различных странах, в различных отраслях Такой вывод здесь предполагает особое рассмотрение отдельных связей: технического и стоимостного строения капитала, методов производства относительной прибавочной стоимости (эффекта концентрации средств производства при фабричной кооперации), накопления капитала, etc. Сами эти связи эмпирически находятся в разнообразных соотношениях, значение каждой из них колеблется, характер действия некоторых из них может вовсе не обнаруживаться, компенсируясь действием других, и вообще в эмпирии не видно, как они составляют систему именно данного числа зависимостей. Анализ и должен обобщить отдельно каждую из них в связи с системой Проведённые таким образом анализ и синтез явлений A, B, C, D системы позволяют связать знания о них в картину системы органического целого, объяснить внешние связи между ними. Со стороны отношения подобных явлений предмета между собой последовательное раскрытие источника каждого из них (анализ) есть способ объяснения целого как состоящего из этого ряда явлений, то есть синтез. В этом смысле осуществление анализа и синтеза действительно выступает как способ установления (или объяснения) действующих на поверхности связей путём раскрытия внутренних связей предмета, его внутренней структуры. Чем ближе к поверхности целого, тем больше связей приходится учитывать, и рассмотрение проявления свойств целого (вытекающих из Оба процесса — анализ посредством синтеза и синтез посредством анализа в применении к указанному выше характеру строения органического целого переплетаются, составляют условие и способ осуществления друг друга. Наконец, рассмотрим кратко один специфический тип обобщения, связанный с процессом анализа и синтеза и применяемый к рассмотрению совокупного действия массы законов органического целого (см. по этому вопросу диссертацию: 3иновьев Исследование органического целого имеет целью на основе раскрытия его отдельных сторон и свойств установить его законы именно как целого в его действительном, близком к эмпирическим формам проявления виде. Исследование идёт от исходного знания об абстрактно рассмотренном законе (например, закон стоимости) к его обобщению на явления, представляющие результат совокупного действия массы связей целого (например, закон стоимости, осуществляющийся как тенденция). Средство этого обобщения совокупное рассмотрение всех этих взаимодействующих связей в их отношении к обобщаемой стороне, то есть сам переход к более общему знанию осуществляется синтетически — есть синтетическое обобщение. Характер имеющего здесь место обобщения можно проиллюстрировать на примере установления Марксом тенденции средней нормы прибыли к понижению. При анализе отдельного капитала Маркс устанавливает зависимость: «органическое строение капитала — норма прибыли» (рост органического строения капитала ведёт к понижению нормы прибыли). Отдельный капитал рассматривается как типичный представитель рода капиталов, отвлечённо от конкуренции капиталов, от уравнивания прибылей, переливания капиталов из одной отрасли в другую, etc. При этом предполагается, что зависимость «органическое строение капитала — норма прибыли» существует везде, где имеется капитал, только она, при данном строении знаний о ней, характеризует любой из массы капиталов без учёта их взаимодействия. Вопрос заключается в том, как действует эта зависимость для массы внешне обособленных и взаимодействующих капиталов, где норма прибыли модифицируется в среднюю норму, степень эксплуатации рабочих меняется в зависимости от условий конкуренции, etc. Проблема решается синтетически. Общий вывод о характере движения и направленности изменений средней нормы прибыли, являющийся расширением (обобщением) знания о зависимости изменений нормы прибыли от изменений органического строения капитала, достигается путём синтеза всей совокупности условий и связей, которые, с одной стороны, приводят к увеличению органического строения капитала, Таким путём в «Капитале» обобщаются законы сложного органического целого. Мы рассмотрели ограниченный круг проблем, связанных с процессами анализа и синтеза. Дальнейшей задачей является рассмотрение процессов анализа и синтеза в деталях, выявление всего многообразия форм единства анализа и синтеза и самое главное — введение рассмотренных явлений в логическую теорию, что предполагает более точное и логически строгое изображение их структуры. В нашей возможности было лишь наметить подходы к последней. | |

Примечания | |

|---|---|

| |