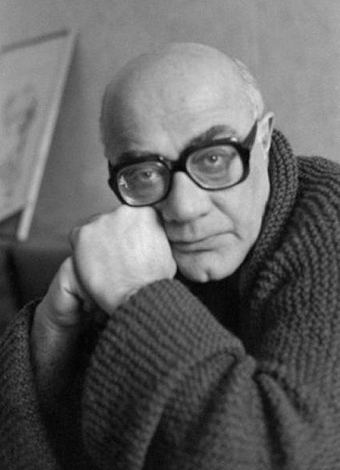

Мераб Константинович Мамардашвили ( | |

Я начну с такого утверждения, что феноменология, очевидно, есть момент всякой философии. И в этом смысле философия является как бы бесконечной культурной формой. То есть она содержит в себе некоторые уже заданные её целостностью моменты или зерна, которые могут Приведу пример. Возьмём кантовскую проблему, имея в виду именно этот указанный феноменологический момент. Я сформулирую её очень грубо: если разумом можно задавать первопонятие, то мы погибли. Иными словами, если мы можем бытийные определения получать из мышления, из понятий, то эти бытийные определения будут определениями и представлениями одного-единственного мира. Причём такого, в котором будет отрицаться как раз сам факт существования моего живого восприятия меня как мыслящего существа, стремящегося к тому, чтобы осуществить когитальный акт: я мыслю, я существую. В смысле Декарта. Отсюда вся проблема антиномий у Канта с его стремлением к осуществлению именно этого самодостоверного и единственно важного для философа акта «я есмь». THо при этом я хотел бы сказать, что сам Кант отнюдь не опирался непосредственно на Декарта, не исходил из этой его формулы. Воспроизводя картезианскую революцию в самоопределении мысли, Кант воспринимал Декарта скорее как автора субъективного идеализма, как автора доказательства существования внешнего мира исходя из собственного существования. Более того, основную проблему Канта, которую я перед этим сформулировал, можно переформулировать и так: существует ли причинная связь между А Так вот, эту декартовскую проблему Кант берёт у Юма, считая её Юмом сформулированной великой задачей и совершенно не видя её у Декарта, хотя, повторяю, это основная декартовская проблема. Это говорит о том, что уже существует культурный код в философии, независимый от знания источников и зависимый лишь от появления феномена личности, без которого философия невозможна, а феномен личности, в свою очередь, означает воспроизводство в точках индивидуального человеческого существования именно вот того построения самого себя вокруг несомненного невербального существования своего мыслящего состояния в мире, о котором я говорил в связи с постулатом «я мыслю, я существую», осуществляющим фактически онтологическое, бытийное укоренение сознания (представляющееся «онтологическим доказательством» бытия Божьего). В незавершаемый без этого мир (в том числе, в причинную связь А — Б) вписывается человек; в нём должно быть для него место, место для его, онтологически завязывающего, акта. А потом оказывается, что это включение и есть место, на котором можно расположить, вместить мир (например, на «врождённых идеях»). Следовательно, если существует такой феномен, как лицо (в отличие от вещи), то мы должны предположить, что этот феномен и связанная с ним философская культура имеют некоторый бесконечно открытый код. Не замкнутый, состоящий из конечного (сколь угодно большого) числа элементов, а открытый. И это важно, поскольку культуры, имеющие такой открытый код, выполняют некоторый онтологический закон, который можно сформулировать так: текст (а, кстати, код есть онтологический текст сознания), всякий текст может читаться только текстом. Отсюда и идея непрерывного, снова и снова возобновления, рождения у Декарта и априорно-синтетической «добавки» у Канта. То есть, чтобы прочитать то, что есть в коде, нужно самому строить текст. Например, в связи с тем, что говорилось о Гуссерле, несомненно, что текстом, читающим текст, у Гуссерля была та форма (или конструкция, архитектоника), которая выступала у него как представление о внутреннем времени. Это был некоторый формализм, посредством которого можно было рождать мысли, прочитавшие текст. Без него нельзя было бы прочитать текст. А прочитанное уже существовало (повторяю, независимо от анализа и знания философского источника), существовало необратимо так, что нельзя было мыслить, как если бы Декарта, например, не было. Ибо, если перейти к более личному: скажем, то, что я знаю о феноменологии, в смысле проблемы, у меня совсем не из Гуссерля. И не важно, знал ли Вообще мне кажется, что в нашу философию феноменологические проблемы вошли независимо от освоения нами Гуссерля. Они вошли, скажем, через то смещение всей проблематики философии, котороев XX веке наблюдается совершенно отчётливо, к проблематике, которую я бы условно назвал «проблематикой тела», и толчок к этому дал в своё время Маркс. После Маркса (кстати, через Маркса у нас это и шло, у меня во всяком случае) философия сместилась к интуиции «тела», то есть предметно-деятельных структур, «предметностей мысли» как живой, внементальной реальности души. Это и означало интуитивное понимание того, что в мире существуют структуры, размерно большие или бесконечно меньшие, чем двумерное целесообразное рациональное действие. Её ино- и многомерность не могла быть представлена на линейной плоскости этого последнего, то есть действия, разлагающего, воссоздающего мир по модели, или модулю, сознанием и волей управляемой связности целей и средств, где все сочетания элементов и последовательностей между ними не ускользают от рефлексии человека. Но, собственно говоря, именно это толкование рациональности как раз и проникло в социологию и повсюду (хотя в самой философии, если принять во внимание то, как я определил Канта) жило совсем иное понимание рациональности. Так же, как и декартовское понимание рациональности иное. То есть сама философия всегда отлична от своих собственных культурных эквивалентов, посредством которых она получает хождение и распространение в том или ином обществе или в той или иной культуре. Выделение же того, что я условно назвал «деятельно-предметными образованиями» (возможны и другие термины), означает указание на включённость, имплицированность в мысли некоторых целостностей, обладающих самодеятельностью, своей размерностью не совпадающих с модулем рационального действия и уходящих в Это уже собственно феноменология. Мне кажется, любая феноменологическая проблема всегда есть возрождение исходной ситуации мыслителя. Ведь когда я говорю, что феноменологическая мысль связана с Следовательно, всякий действительно исполненный акт мысли можно рассматривать как событие. Событие, отличное от своего же собственного содержания. Помимо того, что мысль утверждает Чтобы пояснить сказанное с позиций теперь уже гуссерлевской феноменологии, обратимся вновь к тому, что я сказал вначале. А именно: если бы мир задавался понятием, то мы бы погибли. Что это значит? Это значит, что мы никогда бы не могли быть другими. Прежде всего. А феноменологическое наблюдение над мышлением показывает (это было известно ещё Платону), что вся проблема и состоит в том, чтобы к моменту события, к моменту встречи, которая может быть только удачей, то есть к моменту «кайроса», я должен быть другим, чем был до него. Поэтому Кант и предупреждает, что причинная связь в мире есть всегда лишь моё представление. А утверждение, что мир может задаваться первопонятием, означает, что он был бы не представлением, а самим миром, Итак, возвращаясь к кантовской формулировке, я бы сказал, что мир или бытие всегда должны нами фиксироваться как неустранимые, но Но если это так, то тогда из подвеса любых предметных представлений (а они должны быть подвешены, потому что я мыслю, только находясь в мысли, то есть в «топосе» мысли) я не могу ещё с третьей В этом смысле чистая мысль никакого отношения к особой природе человека не имеет. Кант, в частности, говорил, что физика есть не опытное исследование, а исследование для опыта, имея в виду, что она есть создание конструкций, посредством которых впервые мы можем испытать то, чего без них никогда не могли бы испытать как эмпирические человеческие существа в своём опыте. В культуре в широком смысле таковыми являются, например, символические конструкции. Скажем, конструкция, заданная символом бескорыстной любви или чистой веры и так далее. В самом деле, ведь чистая вера невозможна как реальное психологическое состояние какого-либо человеческого существа. Так же, как невозможна и бескорыстная любовь. И тем не менее мы живём в поле, сопряжённом с этими символами, производящими в нас человеческие состояния, в том числе и бескорыстной любви, чистой мысли и так далее. Поэтому | |