Толкотт Парсонс (Talcott Parsons; | |

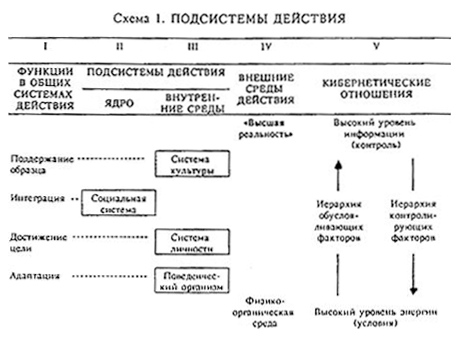

Общество является особым видом социальной системы. Мы рассматриваем социальную систему как одну из первичных подсистем системы человеческого действия наряду с такими подсистемами, как организм, личность индивида и культурная система [1]. Общая концептуальная схема действияСодержание действия образуют структуры и процессы, на основе которых люди формируют осмысленные намерения и более или менее успешно реализуют их в конкретных ситуациях. Слово «осмысленный» предполагает символический (культурный) уровень смыслового представления и референции. Намерения в совокупности с их осуществлением предполагают способность системы действия — индивидуального или коллективного — изменять своё положение по отношению к определённой ситуации или окружению в желательном для системы направлении. Мы предпочитаем использовать термин «действие», а не «поведение», поскольку нас интересует не конкретное физическое поведение, а его обобщённые типовые характеристики (образцы) и осмысленные результаты (физические, культурные и другие) — от простых орудий до произведений искусства, а также механизмы и процессы, контролирующие формирование этих образцов. Человеческое действие является «культурным» в том плане, что смыслы и намерения действий выражаются в терминах символических систем (включая коды, посредством которых они реализуются в соответствующих образцах); универсальной для всех человеческих обществ символической системой является язык. Существует подход, в рамках которого любое действие рассматривается как действие личности. Однако такие подсистемы, как организм и культура, содержат существенные элементы, которые не могут быть исследованы на индивидуальном уровне. Если говорить об организме, то его первичной структурной характеристикой является не анатомическая специфика, а видовой тип [2]. Конечно, такой тип не существует в чистом виде — сложная генетическая конституция любого индивидуального организма уникальна и содержит как комбинации присущих виду генетических характеристик, так и результаты воздействия окружающей среды. Но как бы ни были важны для определения конкретного действия индивидуальные различия, именно общие типовые характеристики больших человеческих групп — включая их дифференциацию по полу — образуют органическую основу действия. Было бы неверным считать, что генетическая конституция организма изменяется под воздействием внешней среды. Напротив, генетическая конституция задаст общую «ориентацию», которая воздействует на анатомические структуры, физиологические процессы и поведенческие образцы, возникающие в ходе взаимодействия с окружающей средой на протяжении всей жизни организма. Среди факторов окружающей среды можно выделить две категории: Символически организованные культурные образцы, как и вес другие компоненты живых систем, возникают в процессе эволюции. При этом развитие их до лингвистического уровня — это феномен, присущий исключительно человеку. Способность обучаться языку и использовать его обусловлена специфической генетической конституцией человека, что подтверждается неудачными попытками обучения языку других видов (особенно приматов и «говорящих» птиц) (см. Brown, 1958, Более того, несмотря на действительно большие способности человеческого организма к обучению, а также к созданию новых элементов культуры, ни один индивид сам по себе не в состоянии создать систему культуры. Основные воплощённые в типовых образцах характеристики культурных систем изменяются лишь на протяжении жизни многих поколений, им всегда следуют относительно большие группы, и они никогда не могут относиться лишь к одному или нескольким индивидам. Индивид научается им в основном пассивно, хотя и может привнести в них незначительные созидательные (или деструктивные) изменения. Более общие культурные образцы обеспечивают системе действий высокоустойчивые структурные опоры, в достаточной мере соответствующие генетически заложенным свойствам вида. Они связаны с усваиваемыми элементами действия точно так же, как гены — с врождёнными признаками (см. Emerson, 1956).  На схеме  На схеме В границах, определяемых, с одной стороны, генетикой вида, Хотя процесс социальных интеракций (Interactions, то есть взаимодействий. — Вышеприведённая классификация четырёх наиболее общих подсистем человеческого действия — организма, личности, социальной системы и культурной системы — представляет собой реализацию общей парадигмы, которая может быть использована при анализе всей сферы действия и которую я буду применять дальше для анализа социальных систем. При помощи этой парадигмы любая система действия анализируется в терминах следующих четырёх функциональных категорий, связанных с обеспечением:

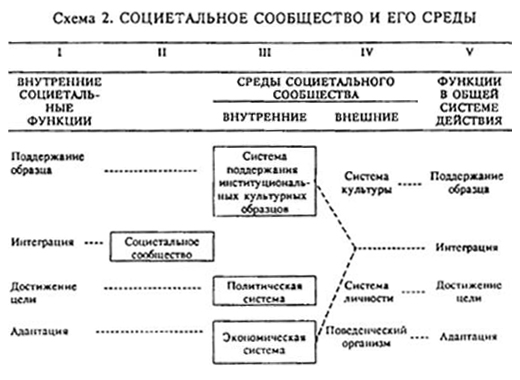

В рамках систем действия культурные системы специализируются на функции поддержания образца; социальные системы — на интеграции действующих единиц (человеческих индивидов) или, точнее, личностей, исполняющих роли); системы личности — на достижении цели; а поведенческий организм — на адаптации (схема Понятие социальной системыПоскольку социальная система — суть интеракции индивидов, то каждый участник является одновременно и действующим лицом (обладающим определёнными целями, идеями, установками и так далее), и объектом, на который ориентированы и другие действующие лица, и он сам. Система интеракций, таким образом, в аналитическом плане обособлена от совокупности процессов действия отдельных своих участников. В то же время эти «индивиды» являются и организмами, и личностями и принадлежат к определённым культурным системам. При такой интерпретации каждая из трёх других систем действия (Культура, Личность, Поведенческий Организм) составляет часть окружающей среды или, если можно так сказать, одну из окружающих сред социальной системы. За пределами этих систем находятся окружающие среды самой системы действия, которые располагаются выше и ниже общей иерархии факторов, контролирующих действие в мире жизни. Эти отношения изображены на схеме Среду нижнего уровня образуют физико-органические явления природы, охватывающие «дочеловеческие» виды организмов и «неповеденческие» свойства человеческих организмов. Последние особенно важны для определения границы системы действия, поскольку люди познают физический мир только через собственный организм. Наше сознание не имеет опыта непосредственного восприятия внешних физических объектов, не соотнесённого с физическими ощущениями и их информационным осмыслением. Однако будучи психологически воспринятыми и осмысленными, физические объекты становятся частью системы действия. В принципе сходные рассуждения применимы Фундаментальный принцип организации жизненных систем состоит в том, что их структуры дифференцируются в соответствии с требованиями, предъявляемыми им внешней средой. Так, биологические функции дыхания, пищеварения, движения и восприятия информации являются основой дифференциации систем органов, каждая из которых обслуживает те или иные отношения между организмом и окружающей средой. Этот же принцип используется нами и для анализа социальных систем. Мы будем рассматривать социальные системы с точки зрения их взаимоотношений с наиболее важными функциональными средами. Я утверждаю, что функциональные различия трёх внешних для социальной подсистем действия — культурной системы, системы личности и поведенческого организма — и связь первой и третьей из них с двумя средами, внешними для всей системы действия, являются узловыми моментами при анализе различий между социальными системами. Таким образом, в нашем анализе мы будем исходить из фундаментальных отношений систем и их окружения, изображённых на схеме В терминах нашей функциональной парадигмы социальная система является интегративной подсистемой системы действия в целом. Три другие подсистемы действия составляют при этом среду функционирования социальной подсистемы. Вышеозначенный принцип может быть применён при анализе обществ или других социальных систем. Мы видим, что три из первичных подсистем общества (схема Понятие обществаПри определении общества мы применим критерий, который восходит ещё к Аристотелю. Общество — это такой тип социальной системы (среди всего универсума социальных систем), который как система достигает по отношению к окружающей среде наивысшего уровня самодостаточности. Это определение соответствует представлению о некоей обособленной системе, по отношению к которой другие обособленные подсистемы действия образуют первичные среды. Данная точка зрения резко контрастирует с общепринятым взглядом на общество как на совокупность конкретных индивидов — в этом случае организмы и личности членов общества оказываются для него При таком понимании общий критерий самодостаточности может быть разделён на пять частных критериев, каждый из которых применим к одной из пяти сред функционирования социальных систем — высшей реальности, культурным системам, системам личности, поведенческим организмам и физико-органической среде. Самодостаточность общества является функцией от сбалансированной комбинации механизмов контроля над отношениями общества с этими пятью средами, а также от степени его собственной внутренней интеграции. Взаимоотношения аналитически обособленных систем строятся на основе иерархии контролирующих факторов. Это понятие включает в себя кибернетические аспекты контроля, когда системы с высоким уровнем информации, но с низким энергетическим уровнем контролируют высокоэнергетичные системы с относительно низким уровнем информации (схема Культурная система, соотносясь с высшей реальностью, преобразует нормативные образцы в ценностные ориентации, относящиеся к остальному окружению и системе действия, в том числе к физическому миру, организмам, личностям и социальным системам. В кибернетической модели она находится в системе действия на самом высоком уровне, затем располагается социальная система, ниже соответственно — личность и организм. Физическая среда — последняя в этой иерархии, она лишь создаёт условия функционирования, но не организует их. Поскольку физические факторы не контролируются кибернетически высокоупорядоченными системами, мы должны адаптироваться к ним, иначе человеческая жизнь исчезнет. Наглядными примерами могут служить зависимость человека от кислорода, пищи, приемлемых температур и так далее. В силу широкой эволюционной перспективы нашего анализа главное внимание среди несоциальных подсистем действия мы уделяем культурной системе. В процессе развития и приспособления к разнообразным обстоятельствам возникают формы социальной организации, обладающие все большими адаптивными возможностями, менее подверженные воздействию частных, случайных причин, вызванных либо специфическими физическими явлениями, либо индивидуальными органическими изменениями, либо личностными различиями. В более развитых обществах диапазон различий между личностями может даже расширяться, в то время как структуры общества и происходящие в нём процессы становятся всё менее зависимыми от особенностей индивидов. Поэтому для того, чтобы увидеть главные источники широкомасштабных изменений, мы должны сосредоточиться на кибернетически высокоорганизованных структурах; применительно к средам общества таковой является культурная подсистема. Социетальное сообщество и его среды [6]Ядром общества как системы является структурированный нормативный порядок, посредством которого организуется коллективная жизнь населения. Как порядок, он содержит ценности, дифференцированные и специфицированные (particularized) нормы и правила, причём только соотнесённость с культурой придаёт им значимость и легитимность. Он задаёт критерии принадлежности тех или иных индивидов к обществу. Проблемы, связанные с «юрисдикцией» нормативной системы, могут сделать невозможным установление точного соответствия между статусом «подпадения» под нормативные предписания и статусом принадлежности к обществу, поскольку навязывание норм, Мы будем называть этот единый коллектив социетальным сообществом (societal community). Как таковое оно создаётся структурированным нормативным порядком и набором статусов, прав и обязанностей его членов, причём характер этого набора может варьироваться для различных подгрупп сообщества. Для выживания и развития социетальное сообщество должно придерживаться единой культурной ориентации, разделяемой в целом (хотя и не обязательно единообразно и единодушно) его членами в качестве основы их социальной идентичности. Речь идёт о связи с занимающей более высокое место в иерархии культурной системой. Вместе с тем должны систематически удовлетворяться условия, необходимые для интеграции организмов (в том числе в их отношениях с физической средой) и личностей членов сообщества. Все эти факторы безусловно взаимосвязаны, хотя каждый из них является точкой кристаллизации содержательно разных социальных механизмов. Культурная система как окружающая среда общества [7]Главным функциональным требованием к взаимоотношениям между обществом и культурной системой является легитимация нормативного порядка общества. Системы легитимации определяют основания для разрешений и запретов. Прежде всего, но не исключительно, требует легитимации власть. Используемое здесь понятие легитимации не нуждается в прилагательном «моральный» в современном смысле слова, но оно предполагает, что «правильно» то, что делается в соответствии с институционализированным порядком. Функция легитимации независима от операционных функций социальной системы. Никакой нормативный порядок никогда не является самолегитимизирующимся в том смысле, что одобренный или запрещённый способ жизни автоматически рассматривается как правильный или неправильный безо всяких объяснений. Легитимность нормы не может также определяться нижними в иерархии контроля факторами — например, тем, что Тем не менее, степень основанной на культуре независимости оснований легитимации от специфических операционных механизмов низшего уровня (например, от бюрократической организации или экономических рынков) существенно варьируется в различных обществах. Увеличение этой независимости является одним из главных направлений эволюционного процесса, включающего дифференциацию между культурными и социальными структурами и процессами. При этом система легитимации, какое бы место она ни занимала в эволюционном процессе, всегда определяется отношением к высшей реальности. Это означает, что её основания всегда имеют в некотором смысле религиозный характер. В примитивных обществах существует очень незначительная дифференциация между общими структурами общества и его религиозной организацией. В более развитых обществах взаимоотношения социальной и культурной систем в религиозных и легитимационных контекстах предполагают наличие высокоспециализированных и сложных структур. В процессе легитимации нормативного порядка общества культурные ценностные образцы обеспечивают непосредственную связь между социальной и культурной системами. Способ легитимации, в свою очередь, определяется религиозными ориентациями. Однако по мере того как культурные системы становятся всё более дифференцированными, возрастает самостоятельная ценность отдельных культурных структур. Прежде всего это относится к искусству, особым образом связанному с автономией личности, и эмпирическому когнитивному знанию, становящемуся на высоком уровне развития наукой. Личность как окружающая среда обществаХарактер связи общества с системой личности радикальным образом отличается от его связи с культурной системой, поскольку в кибернетической иерархии личность (как и поведенческий организм, и физико-органическая среда) расположена ниже социальной системы. Каждая из этих трёх окружающих общество сред накладывает на него как на систему и на каждый из входящих в него элементов определённые граничные условия (которые одновременно являются доступными для реализации возможностями). Поведение, которое может анализироваться в контексте функционирования социальных систем, в другом контексте выступает как поведение живых человеческих организмов. Каждый такой организм в любой данный момент определённым образом расположен в физическом пространстве, и изменить это местоположение можно только посредством физического движения. Следовательно, никогда нельзя упускать из виду экологический аспект отношений между личностью и её действиями. Аналогичные рассуждения применимы к физико-органическому процессу, а также к процессам функционирования и развития личности, постоянно выступающим в качестве факторов конкретного действия. Ограничения, обусловленные системами личности, поведенческих организмов и физико-органического окружения, задают сложную систему координат для анализа форм организации и функционирования социальных систем, что требует внимательного изучения и постоянно создаёт сложности для учёных. Основная функциональная проблема, связанная с отношениями социальной системы с системой личности, касается усвоения, развития и утверждения в ходе жизненного цикла адекватной мотивации участия в социально значимых и контролируемых образцах действия. Общество также должно использовать эти образцы, чтобы адекватно поощрять и вознаграждать своих членов, если оно желает воспроизводиться как система. Это отношение и есть «социализация», представляющая собой единый комплексный процесс, в рамках которого личность становится членом социетального сообщества и поддерживает этот статус. Поскольку личность — это определённым образом организованный а процессе обучения индивид, процесс социализации имеет решающее значение для её формирования и функционирования. Успех социализации возможен, когда социальное и культурное обучение сильно мотивировано благодаря использованию механизма удовольствия на уровне организма. В силу этого социализация в большой мере обусловлена наличием постоянных близких отношений между маленькими детьми и взрослыми, причём в эти отношения глубоко вплетаются эротические мотивы и связи. Эта совокупность условий, которые со времён Фрейда мы стали понимать гораздо полнее, является существенным аспектом функционирования систем родства во всех человеческих обществах. Родство всегда связано с упорядочением эротических отношений взрослых, их родительского статуса, статуса нового поколения Система родства требует некоторых постоянных нормативных установлений для ежедневной жизни, включающих как органические и психологические, так и социальные факторы. В силу этого она является зоной взаимопроникновения систем поведения, личности и социальной системы, с одной стороны, и физического окружения — с другой. Следствием этого становится институционализация места проживания и образование такого социального элемента, как домохозяйство. Люди, принадлежащие к одному домохозяйству, образуют единое целое. Они имеют общее место проживания — либо постоянное, такое, как хижина или дом, либо временное, такое, как «лагерь». В большинстве обществ в этом физическом и социальном окружении люди спят, готовят пищу, едят и отправляют сексуальную функцию по крайней мере, формально одобряемую). Домохозяйство во всех его вариациях является первичным элементом единения в социальных системах. Статус взрослого, формально различаясь во всех обществах, везде предполагает определённую автономную ответственность. Индивид в рамках коллективной организации оказывает В большинстве обществ места проживания и труда людей обычно не разделяются. Там, где такое разделение существует (преимущественно в развитых городских сообществах), два этих места задают пространственную ось обыденной жизни индивида. Кроме того, эти два места должны быть взаимно доступны — данное функциональное требование является необходимым для формирования экологической структуры современного города. Многообразие функциональных отношений между личностью и средой должно быть рассмотрено По-видимому, ни одно общество не существует без механизма положительной мотивации, действующего посредством «терапевтических» процедур (см. Nelson, I 965). Во многих обществах эти процедуры носят преимущественно религиозный или магический характер, но в современных обществах они перерастают в прикладную науку. И тем не менее они никогда не противостоят механизмам родства; скорее терапия в целом дополняет родство, которое является главной гарантией безопасности личности. Как это ни удивительно, но отношение между личностью и социальной системой, социально структурированное через услуги, образует базисную единицу для политического аспекта обществ (см. Parsons, 1966). Для достижения важных с точки зрения коллектива целей политические структуры организуют коллективные действия — как на широкой, охватывающей всё общество основе, так и на более узкой, ограниченной территориально или функционально. На высокой стадии политического развития требуется дифференциация статуса взрослого населения по двум параметрам. Первый определяет уровни ответственности за координацию коллективных действий и устанавливает институты лидерства и авторитета. Второй связан с уровнями компетенции, знаний, умений и так далее, и при формировании коллективного мнения наделяет большим влиянием профессионалов. Обособление политической системы от матрицы социетального сообщества предполагает инстптуционализацию высоких статусов в обоих этих контекстах, часто в очень сложных комбинациях. Соотношение таких статусов с религиозным лидерством, и особенно степень дифференциации между лидерством религиозным и политическим, также могут серьёзно усложнить ситуацию. К усложнениям приводит прежде всего необходимость легитимации не только социетального порядка, но также и политического авторитета. Ниже в кибернетической модели иерархии располагается ещё один источник возможных сложностей. Как мы отмечали ранее, поддержание нормативного порядка требует различных способов его осуществления и очень значительной — если не полной — согласованности с поведенческими ожиданиями, формируемыми посредством ценностей и норм. Самым главным условием подобной согласованности является интернализация (Усвоение. — Помимо консенсуса и взаимных интересов в обществе сохраняется потребность В силу территориальной общности места жительства, работы, религиозной и политической деятельности и других факторов поддержание нормативного порядка не может быть отделено от контроля над поведением в границах определённой территории. Функция управления должна включать ответственность за сохранение территориального единства нормативного порядка общества. Этот императив имеет внутренний и внешний аспекты. Первый касается условий навязывания общих норм и облегчения выполнения необходимых функций различными элементами общества. Второй направлен на предотвращение разрушительного вмешательства со стороны Наличие органических потребностей и потребностей в месте проживания объединяет оба этих аспекта: Таким образом, первичной потребностью общества в отношении составляющих его личностей является мотивация их участия, основанная на согласии с нормативными предписаниями. Эта мотивация имеет три уровня. Первый — высоко генерализированная приверженность ценностным образцам, непосредственно связанным с религиозными ориентациями. Второй — это «субстрат» личности: будучи сформированным в период ранней социализации, он связан с эротическим комплексом, мотивационным значением родства и других интимных отношений. Третий уровень — это уровень, более непосредственно связанный с услугами и инструментальной деятельностью, которая различается в зависимости от целей и ситуаций. Эти уровни личности, грубо говоря, соответствуют суперэго, ид и эго по фрейдовской классификации. Связь личности с организмом и организма — с физическим миром проявляется в двух контекстах. Первый включает общие органические процессы, которые обусловливают адекватное функционирование личности, особенно в том, что касается родства, места жительства и здоровья. Второй — это отношение между физическим принуждением и проблемой поддержания единого социетального нормативного порядка на всей территории. Организм и физическое окружение как среды обществаАнализ связей социальной системы с её органической основой и затем с физическим миром следует начать с рассмотрения необходимых физических условий органической жизни. Первичным, конечно, является обеспеченность пищей и жильём, однако для всех известных обществ этот список значительно шире. Технология, от относительно простых орудий и навыков первобытных людей до очень сложных современных систем, является социально организованным способом активного воздействия на объекты физической среды с целью удовлетворения желаний и потребностей людей. В предельном случае социальная организация включает лишь обучение ремесленников, работающих индивидуально. Но если технология играет существенную роль, то Технологические процессы очевидным образом служат реализации человеческих потребностей и желаний. Технические навыки зависят от культурной системы [8]: вклад отдельного человека в сумму технических знаний — это всегда приращение, а не создание полностью «новой системы». Более того, технологические задачи всегда решаются в рамках социально определённой роли. Результаты в большинстве случаев, хотя и не всегда, являются следствием коллективно организованных процессов, а не труда одного человека. Так, исполнительские или координирующие функции реализуются в рамках многообразных социальных отношений с потребителями, поставщиками, рабочими, исследователями и так далее. Технология, таким образом, — это прежде всего физический элемент комплекса, ядром которого является экономическая система. Экономика — это тот аспект социетальной системы, который функционирует не только для социального упорядочения технологических процедур, но, что более важно, и для включения их в социальную систему, и для контроля над ними в интересах социальных элементов, индивидуальных или коллективных (см. Parsons and Smelser, 1956). Важными интегрирующими элементами являются здесь институты собственности, договорных отношений и регулирования условий занятости. В диффузных структурах первобытных и архаических обществ, в которых родство, религия и политические интересы являются преобладающими, элементы этого комплекса жёстко фиксированы. Тем не менее при определённых обстоятельствах в этих обществах развиваются рынки вместе с деньгами как средством обмена. Технологическая организация, таким образом, должна рассматриваться как пограничная структура между обществом как системой н физико-органической средой. На социетальной стороне этой границы располагается экономика в качестве главной структуры, обеспечивающей связь с социетальным сообществом. Здесь, как диктует традиция экономической теории, главной является функция размещения (allocation). Ресурсы должны размещаться для удовлетворения разнообразных потребностей, наличествующих в любом обществе, а возможности их удовлетворения должны размещаться между разными группами населения. Социально организованные технологические разработки используются Эти соображения предполагают, что технология включается Социетальное сообщество и самодостаточностьСвязи между социетальными подсистемами, которые соотносят общество с его средами Социетальное сообщество зависит от культурной ориентации системы, которая, кроме всего прочего, является главным источником легитимации её нормативного порядка. Этот порядок, в свою очередь, конституирует самую существенную и высокоуровневую информацию для политической и экономической подсистем, которые соответственно непосредственно связаны с личностью и физико-органической средой. В политической сфере приоритет социетального нормативного порядка проявляется наиболее ярко в функции принуждения [9] Оба примера демонстрируют функциональную значимость нормативного контроля над организмом и физической средой. Сила и другие физико-органические факторы, используемые в качестве санкций, обеспечивают безопасность коллективных процессов в гораздо большей степени, чем они это могут делать просто в качестве «необходимых условий». Так же и приоритет экономических соображений над технологическими — вопрос о том, что производить (и для кого), важнее вопроса, как производить, — является главным условием для того, чтобы сделать технологию действительно полезной [10]. Мы можем теперь свести воедино различные критерии самодостаточности, использованные при определении понятия общества. Общество должно представлять собой социетальное сообщество, которое имеет адекватный уровень интеграции (или солидарности) и отличительный статус членства. Это не исключает отношений контроля или даже симбиоза с теми группами населения, которые только частично интегрированы в социеталыное сообщество, как, например, евреи диаспоры. Однако в нём должно быть ядро полностью интегрированных членов. Это сообщество должно быть «носителем» культурной системы, достаточно генерализированной и интегрированной для того, чтобы легитимизировать нормативный порядок. Подобная легитимация требует наличия специальной системы символов, позволяющей обосновать идентичность и солидарность сообщества, а также верований, ритуалов и других культурных компонентов, в которых данная символическая система воплощена. (Культурные системы обычно шире, чем любое отдельное общество и его коммунитарная организация, хотя в ареалах, включающих много обществ, различные культурные системы могут на самом деле переходить одна в другую.) При этих условиях самодостаточность общества предполагает институционализацию большого числа культурных компонентов для того, чтобы наилучшим образом соответствовать социетальным потребностям. Конечно, отношения между обществами, имеющими аналогичные или сходные культурные системы, порождают особые проблемы, некоторые из которых будут рассмотрены ниже. Фактор коллективной организации диктует дополнительный критерий самодостаточности. Самодостаточность ни в коем случае не требует, чтобы все ролевые обязательства членов общества выполнялись внутри самого общества. Тем не менее общество должно предоставлять индивидам набор ролевых возможностей, достаточный как для реализации их фундаментальных личностных потребностей на всех этапах жизненного цикла без выхода за рамки общества, так и для реализации потребностей самого общества. Монашеский орден, например, не отвечает этому критерию, поскольку он не может увеличивать число своих членов посредством рождения, не нарушая при этом своих фундаментальных норм. Мы показали, что распространение нормативного порядка среди коллективно организованного населения требует контроля над территорией. Это — фундаментальный императив, связанный с необходимостью единства управленческих институтов. Более того, это — главная причина, по которой ни один функционально специфицированный коллектив, будь то церковь или коммерческая фирма, не может называться обществом. В отношении к членам общества как к личностям социальная самодостаточность требует (и, возможно, это требование является наиболее фундаментальным) адекватного контроля Наконец, самодостаточность предполагает адекватный контроль над экономико-технологическим комплексом для того, чтобы физическая среда могла использоваться целенаправленным и сбалансированным образом в качестве ресурсной основы. Этот контроль взаимосвязан с политическим контролем над территорией Ни один из этих частных критериев самодостаточности не является исчерпывающим, если не считать их обобщённых отношений в кибернетических и условных иерархиях. Серьёзная неполнота каждого или любой комбинации этих критериев может разрушить общество либо создать хроническую нестабильность или жёсткость, которая будет мешать дальнейшей эволюции. Поэтому данная схема будет особенно полезной при объяснении разрывов в процессе социальной эволюции. Структурные компоненты обществПри рассмотрении отношений между обществом и его средами была неявно использована система классификации структурных компонентов. Следовало бы сделать эту схему эксплицитной, поскольку она играет важную роль в нашем анализе. В нашем первоначальном определении социетального сообщества делался акцент на взаимосвязи двух факторов: нормативного порядка и организованного в коллективы населения. В большинстве случаев при анализе общества нам не понадобится расширять эту классификацию; мы лишь рассмотрим более частные аспекты указанных факторов. В каждом факторе мы будем различать те аспекты, которые являются для социетального сообщества прежде всего внутренними, и те, которые преимущественно связывают его с окружающими системами. В нормативном плане мы можем различать нормы и ценности. Ценности — в смысле ценностных образцов (pattern) [11] — мы рассматриваем как главный связующий элемент социальной и культурной систем. Нормы же являются преимущественно социальным феноменом. Они имеют регулятивное значение для социальных процессов и отношений, но не воплощают «принципы», которые могут быть применены за рамками социальной организации, или даже отдельной социальной системы. В более развитых обществах структурным фокусом норм является правовая система. Когда речь идёт об организованном населении, то категорией внутри социальной структуры является коллективная организация, а категорией пограничной структуры — роль. В качестве пограничного здесь выступает отношение с личностью отдельного члена социальной системы. Граница с физико-органическим комплексом в данном контексте не требует специальной концептуализации, хотя точкой пересечения результатов деятельности личностной и культурной систем является именно организм, находящийся в процессе социализации, реализации своих навыков и тому подобное. Эти четыре структурные категории — ценности, нормы, коллективные организации, роли — могут быть соотнесены с нашей общей функциональной парадигмой (см. Парсонс, 1965). Ценности являются первичными при поддержании образца функционирования социальной системы. Нормы осуществляют преимущественно функцию интеграции; они регулируют огромное количество процессов, содействующих внедрению нормативных ценностных обязательств. Функционирование коллективной организации связано в первую очередь с достижением целей, обусловленных интересами социальной системы. Именно в коллективе, в качестве его членов индивиды осуществляют социетально значимые функции. И, наконец, первичной функцией роли в социальной системе является адаптация. Это особенно ясно проявляется применительно к понятию услуги, поскольку способность выполнять значимые ролевые действия является наиболее общим адаптивным ресурсом любого общества, хотя он и должен быть скоординирован с культурными, органическими и физическими ресурсами. Всякая конкретная структурная единица социальной системы всегда является комбинацией всех четырёх компонентов (следует подчеркнуть, что в данной классификации имеются в виду компоненты, а не типы). Мы часто говорим о роли или о коллективной организации как о самостоятельных сущностях, однако это, строго говоря, лишь эллиптическая языковая конструкция. Не существует коллективной организации без ролевого членства, и, наоборот, не существует роли, которая не является частью коллективной организации. Не существует также роли или коллектива, которые не «регулируются» нормами и не привержены определённым ценностным образцам. Для аналитических целей мы можем, конечно, рассматривать ценностные компоненты отдельно от структуры и описывать их как культурные объекты. Однако в том случае, если мы описываем их как категории социальной структуры, они неизбежно попадают в ряд компонентов социальных систем, включающих в себя также и три других типа компонентов. Тем не менее, все четыре типа компонентов являются по своей природе независимыми переменными. Знание ценностного образца коллективной организации не позволяет, например, вывести из него ролевую структуру. Ситуации, при которых содержание двух или более типов компонентов изменяется вместе таким образом, что содержание одного из них может быть непосредственно выведено из другого, являются не общим, а частным и, скорее, редким случаем. Так, одни и те же ценностные образцы обычно входят в самые разные блоки или подсистемы общества и часто обнаруживаются на многих уровнях структурной иерархии. Далее, одни и те же нормы часто оказываются существенными для функционирования различных типов действующих единиц. Например, юридические права собственности определяют общие нормативные элементы независимо от того, является ли владельцем этих прав семья, религиозное объединение или коммерческая фирма. Конечно, нормы различаются в зависимости от ситуации и функции, но основания их дифференциации отличны от оснований дифференциации коллективных организаций и ролей. С некоторыми оговорками можно сказать, что всякий коллектив, вовлечённый в определённую ситуацию или осуществляющий определённую функцию, будет регулироваться определёнными нормами, независимо от признаков конкретного коллектива. И наконец, сходный независимый инвариант характерен также и для ролей. К примеру, исполнительские или управленческие роли и определённые типы профессиональных ролей являются общими не для одного, а для многих типов коллективов. Тот же основной принцип независимой переменной применим к отношениям между социальной системой и окружающими её средами. Личность в её ролевой функции, а не конкретный индивид является членом коллектива, даже социетального сообщества. К примеру, я состою членом определённых интернациональных коллективов, которые не являются частями американского социетального сообщества. Плюралистичный характер ролей, исполняемых личностью, — это главный постулат социологической теории, Процесс и изменениеИзложенная выше схема структурных категорий подчёркивает сравнительный аспект нашего анализа. Но эволюция является суммарным обобщением, означающим определённый тип процесса изменений. Поэтому теперь мы должны кратко остановиться на том, как следует рассматривать процесс, изменение и социетальную эволюцию. Характеристика социальных систем как процесса — это то, что мы называем интеракцией (взаимодействием) (см. Parsons, 1968a). Чтобы образовать действие в нашем смысле, этот процесс взаимодействия должен происходить главным образом на символических уровнях. Это предполагает прежде всего лингвистический уровень выражения и коммуникации — анализ на таком обобщённом уровне оправдан, поскольку речь и письменность тесно переплетены со многими другими значимыми явлениями, такими, как «жест», физическое «осуществление» целей и так далее. Более того, другие символические средства интеракции, например деньги, также лучше рассматривать как специализированный язык, а не как сущностно иной вид коммуникаций. Язык — это не просто совокупность традиционно используемых символов; это система символов, значение которых соответствует определённому коду (см. Jacobson and Halle, 1956; Chomsky, 1957). Лингвистический код является нормативной структурой, параллельной той, которую составляют социетальные ценности и нормы. Эту структуру вполне можно рассматривать как специфический случай норм, если сосредоточиться на её культурном, отличном от социального, аспекте. В процессе коммуникации обычно происходит воздействие на реципиентов сообщений, хотя остаётся открытым вопрос, насколько результаты этого воздействия соответствуют намерениям тех, кто эти сообщения передаст. Содержание сообщения обычно побуждает к ответной реакции. Однако отсутствие ответа также возможно как альтернатива, особенно если сообщение передано средствами массовых коммуникаций (например, напечатано в газете) и адресовано «любому», а этот «любой», в свою очередь, может заметить его или нет, ответить или не ответить. Процесс, ведущий к ответу, связанному с содержанием одного или более коммуникационных сообщений, мы можем назвать «решением». Характер этого процесса, происходящего внутри личности действующего лица, является ненаблюдаемым, так как личность представляет собой своего рода «чёрный ящик». Поскольку коммуникация является частью социального процесса, постольку личность действует в рамках роли, характер которой зависит от отношений личности с реальными и потенциальными реципиентами Хотя решение внешне может выглядеть как ответ на определённое сообщение, было бы упрощением рассматривать его как следствие действия только одного стимула. Решение всегда является следствием действия комбинации факторов, а конкретное сообщение является только одним из них. Все социальные процессы нужно рассматривать как следствие комбинаций и рекомбинаций постоянно меняющихся коммуникационных факторов. К примеру, использование власти может рассматриваться как сообщение нижестоящему звену о решении, которое должно обусловить последующие действия коллектива и отдельных его членов. Так, когда офицер отдаст приказ своему подразделению идти в атаку, он просто подаст команду, посредством которой приводится в действие сложная система поведения подчинённых ему людей. Очевидно, тем не менее, что такие сложные коммуникационные процессы могут эффективно действовать только при условии жёсткого кибернетического контроля, осуществляемого институциональными структурами с использованием различных обсуждавшихся выше факторов. Основным объектом интереса в данной работе является особый тип процесса — изменение. Хотя все процессы На самых общих теоретических уровнях не существует разницы между теми процессами, которые служат сохранению системы, и теми, которые служат её изменению. Различия состоят в интенсивности, распределении и организации «элементарных» компонентов определённых процессов, от которых зависит состояние системы, подверженной их воздействию. Однако, когда мы описываем харизматическую революцию или развитие бюрократической системы как процессы, мы рассуждаем не на таком уровне отдельных элементов, а обобщаем очень сложные комбинации элементарных процессов. Такой обобщённый уровень анализа выбирается нами частично Парадигма эволюционного измененияСреди процессов изменения наиболее важным для эволюционной перспективы является процесс усиления адаптивных возможностей, происходящий либо благодаря возникновению внутри общества нового типа структуры, либо через культурное взаимодействие и вовлечение других факторов в сочетании с новым типом структуры, возникшей внутри других обществ и, возможно, в более ранние эпохи. Некоторые общества оказались зародышем тенденций развития, приобретших существенное значение лишь много лет спустя после того, как сами эти общества прекратили своё существование. Древний Израиль и классическая Греция недолго существовали как самостоятельные, политически независимые общества, однако они внесли существенный вклад в формирование современных общественных систем. Тем не менее, и развитие из Прежде всего речь должна идти о процессе дифференциации. Элемент, подсистема или набор элементов и подсистем, обладая своим относительно. чётко определённым местом в обществе, со временем делится на несколько элементов или систем (обычно две), различающихся одновременно и по структуре, и по функциональной роли в рамках новой, более широкой системы. Взять хотя бы хорошо известный, уже упоминавшийся пример домохозяйства в преимущественно крестьянских обществах. Оно является одновременно и местом проживания, и первичным элементом сельскохозяйственного производства. Однако в других обществах основная часть производственной деятельности осуществляется в специализированных местах, таких, как мастерские, фабрики или офисы, а люди, занятые в них, одновременно с этим являются членами семейного домашнего хозяйства. Иными словами, два набора ролей и коллективов дифференцировались, а их функции разделились. При этом должна также происходить и Чтобы дифференциация способствовала возникновению более сбалансированной и более развитой системы, каждая вновь отделившаяся подсистема (в приведённом выше примере — производственная организация) должна быть более приспособленной для осуществления своей первичной функции по сравнению с выполнением той же функции в предшествующей, более диффузной структуре. Так, например, экономическая деятельность, как правило, более эффективна на фабриках, чем в домашнем хозяйстве. Мы можем назвать этот процесс адаптивным совершенствованием, и он является одним из аспектов цикла эволюционных изменений. Этот процесс проявляется как на уровне релей, так и на уровне деятельности коллективных организаций: коллективы в целом, равно как и отдельные их члены, должны в новой ситуации повысить свою производительность с точки зрения отношений типа «затраты-выпуск». Эти изменения не предполагают, что ставший «устаревшим» элемент должен «потерять функцию» во всех контекстах своей деятельности. Домашнее хозяйство более не является важным экономическим производителем, но оно может выполнять другие свои функции лучше, чем в своих прежних формах. Процессы дифференциации порождают также новые проблемы, связанные с интеграцией системы, поскольку возникает необходимость координации действий двух (или более) наборов структурных элементов там, где до этого существовал лишь один набор. Так, в системе, где есть найм и профессиональная специализация, глава дома уже не может контролировать производство в своей роли, определяемой родством. Организация, осуществляющая производство, должна поэтому разработать систему власти, которая не укоренена в системе родства, а производственные и домашние коллективы должны координироваться в рамках более широкой системы — например посредством изменений в структуре местного сообщества. Адаптивное совершенствование, таким образом, требует, чтобы специализированные функциональные способности не использовались для выполнения функций, предписанных им в рамках более диффузных структур. При этом реализуется более обобщённый взгляд на все наличные ресурсы, независимый от их непосредственных источников. По этой причине процессы дифференциации и адаптивного роста могут требовать включения в общую систему сообщества со статусом полного членства ранее исключённых групп, которые выработали легитимизированную способность «вносить вклад» в функционирование системы [12]. Возможно, наиболее распространённый случай касается систем, которые были разделены на высшие и низшие классы Последний компонент процесса изменения связывает его с ценностной системой общества. Всякая ценностная система характеризуется наличием определённого нормативного образца, который, будучи институционализированным, обусловливает и предпочтительность Система или подсистема, претерпевающая процесс дифференциации, сталкивается, однако, с функциональной проблемой, которая по своей сути противоположна спецификации: установление такого варианта ценностного образца, который подходил бы для возникающего нового типа системы. Поскольку этот тип, как правило, более сложен, чем предшествующий, то его ценностный образец должен быть сформулирован на более высоком уровне общности — для того, чтобы легитимизировать более широкое многообразие целей и функций входящих в него элементов. Процесс повышения степени общности образца тем не менее часто встречает серьёзное сопротивление, поскольку приверженность различных групп ценностному образцу часто выступает в форме приверженности Состояние любого общества и, более того, системы обществ (таких, как составлявшие античное общество города-государства Среднего и Ближнего Востока) является многокомпонентной результирующей циклов прогресса, включающих эти (и другие) процессы изменения. Эта результирующая в контексте любого более общего процесса будет продуцировать веерообразный спектр типов, варьирующихся в соответствии с различиями конкретных ситуаций, состояний, степени интегрированности и функционального положения в более широкой системе. В рамках определённого класса обществ, обладающих широким спектром схожих характеристик, некоторые общества будут отмечены большей склонностью к эволюционному развитию. Другие могут быть настолько блокированы внутренними конфликтами или иными помехами, что с трудом смогут просто поддерживать своё существование или будут даже разрушаться. Однако среди них могут оказаться, как мы уже отмечали, наиболее созидательные общества в плане порождения компонентов, имеющих долговременную значимость. Когда где-то среди всей совокупности различных обществ реализуется эволюционный «прорыв», то возникающий вслед за этим процесс инноваций, как я полагаю, должен обязательно соответствовать нашей парадигме эволюционного изменения. Такой прорыв обеспечивает обществу новый уровень адаптивных возможностей в некоторых жизненно важных отношениях, изменяя тем самым его конкурентоспособность по сравнению с другими обществами в системе. Вообще говоря, подобная ситуация открывает для обществ, не вовлечённых непосредственно в процесс инновации, четыре возможности. Во-первых, инновация может быть просто разрушена более сильными, хотя и менее развитыми соперниками. Однако если инновация происходит в культурной системе, её трудно разрушить полностью и она может приобрести огромное значение даже после того, как разрушено общество, её породившее. Дифференциация подсистем обществаТеперь мы должны рассмотреть общие направления процесса социетальной дифференциации. Учитывая кибернетическую природу социальных систем, эти направления должны пониматься как функциональные. Увеличение сложности систем в той мере, в какой оно обусловлено не только сегментацией, включает развитие подсистем с более специфическими функциями воздействия на систему как целое и интегративных механизмов, которые увязывают функционально дифференцированные подсистемы. Для наших целей было важно проанализировать функцию на двух принципиально значимых уровнях: общей системы действия и социальной системы. Каждый уровень обладает потенциалом для увеличения степени своей дифференциации на отдельные подсистемы по выявленным нами четырём функциональным направлениям. Наиболее очевидные процессы эволюции — от примитивных к более сложным социальным условиям — происходят на уровне общей системы действия, особенно в сфере отношений между социальной и культурной системами. При этом особые отношения организмов и технологии, а также личностной системы и политической организации указывают, что и две другие первичные подсистемы действия также достаточно основательно вовлечены в процесс. Следует отметить, что чрезвычайно низкий уровень дифференциации между этими четырьмя подсистемами — возможно, приближающийся к тому минимальному уровню, который совместим с человеческим типом действия, — является глазным отличительным критерием наиболее примитивного типа общества. Дифференциация между культурной и социетальной системами на ранней стадии развития наиболее заметна в сфере религии, становясь очевидной по мере увеличения «дистанции» между богами и людьми (см. Hubert and Mauss, 1964). Это движение впервые возникает в наиболее развитых примитивных обществах, усиливается в архаических обществах и достигает качественно нового уровня в том, что Белла называет «историческими» религиями (см. Bellah, 1964; см. также: Белла, 1972). Параллельный процесс может быть отмечен в дифференциации между личностью и обществом, определяющей степень автономии индивидов. Дифференциация между организмом и обществом возникает как дифференциация между уровнем физической технологии и уровнем экономических процессов, связанных с размещением мобильных ресурсов, потребляемых благ, которые «присваиваются» или производятся, а также факторов производства. Исходя из проведённого ранее анализа межсистемных отношений, мы предполагаем, что процессу дифференциации на уровне общей системы действия соответствует аналогичный процесс, внутренне присущий обществу как системе, и что эти процессы взаимно стимулируются. То, что мы называем системой поддержания ценностного образца общества, главенствует Система поддержания образца отделяется от других социальных подсистем первой, по мере того как тс утверждаются как чисто «светские» сферы, которые, хотя и легитимируются в религиозных терминах, однако уже не являются непосредственно частью религиозной системы. Этот процесс ведёт к дифференциации «церкви и государства», которая полностью завершается только на постримской стадии развития христианства. Развитие автономной правовой системы, возможно, является наиболее важным показателем дифференциации между социетальной интегративной системой, ядром которой является социетальное сообщество, и политической системой, ориентированной на решение задач отбора, упорядочения и достижения коллективных целей в большей степени, чем на поддержание солидарности (включая порядок) как таковой. Среди всех досовременных систем наибольшего прогресса в этом направлении добилось римское общество. Наконец, экономика стремится отделиться не только от технологии, но Схема, состоящая из четырёх функций, и тенденции социетальных систем дифференцироваться на четыре первичных подсистемы — это то, что определяет главные направления нашего анализа (см. Parsons e.a., 1961, ч. II «Общего введения»). В том случае, если число наиболее важных подсистем превысит четыре, мы будем давать этому одно из трёх следующих объяснений (или Таким образом, должно быть ясно, что обоснование указанной классификации носит не конкретный, а аналитический характер [14]. Все три указанных типа сложностей в какой-либо комбинации могут иметь отношение к любой конкретной подсистеме общества. Тем не менее их аналитическое расчленение является важным с теоретической точки зрения. Хотя конкретная специфика должна существенно (и некоторым сложным образом) зависеть от типа анализируемой системы, но главные функциональные компоненты социетальных подсистем — поддержание образца, интеграция, политическое устройство и экономика — составляют основной аналитический инструментарий нашего анализа. Стадии в эволюции обществЭволюционный подход предполагает установление критерия, определяющего направление эволюции, а также схему стадий эволюции. Мы указали, что основным направляющим фактором является рост общей адаптивной способности, осознанно заимствовав это из теории органической эволюции. Нам осталось обратиться к проблеме стадий. Мы не рассматриваем социетальную эволюцию как непрерывный или простой линейный процесс, но тем не менее мы можем вычленить некоторые обобщённые уровни развития, не упуская при этом из виду значимые различия в рамках каждого из них. Для наших ограниченных целей достаточно выделить три весьма объёмных эволюционных уровня, которые мы назовём примитивным, промежуточным и современным. В данной работе мы остановимся лишь на первых двух уровнях, оставив третий для последующих работ. Любой конкретной схеме стадий развитии присуща определённая произвольность, и каждую из двух рассматриваемых нами широких категорий мы считаем необходимым разделить дополнительно [15]. Основания для разделения (или водоразделы) между главными стадиями в нашей классификации возникают как результат существенных изменений в кодах нормативных структур. При переходе от примитивного к промежуточному обществу ключевую роль играет язык, который является прежде всего частью культурной системы. При переходе от промежуточного к современному обществу основным моментом является институционализация кодов нормативного порядка (присущего социетальной структуре), ядром которого является система права. В обоих случаях предлагаемый критерий является лишь условным обозначением чрезвычайно сложного предмета. Письменность — главный фактор судьбоносного выхода из первобытности — усугубляет базисную дифференциацию между социальной и культурной системами и значительно расширяет границы и власть последней. Основное символическое содержание культуры посредством письма может воплощаться в формы, которые не зависят от конкретных контекстов взаимодействия. Это делает возможным значительно более широкое и интенсивное распространение культуры Письменные языки и грамотность можно рассматривать в разных аспектах; можно также выделить несколько стадий их развития и институционализации (Goody and Wait, 1963). Ранние стадии, особенно типичные для архаических обществ, характеризуются тем, что «ремесло» грамотности является достоянием небольших групп, использующих его для специальных целей, часто эзотерически религиозных и магических. Следующее важное изменение, которое, видимо, можно считать критерием возникновения развитого промежуточного общества, — это институционализация полной грамотности для взрослых мужчин из высшего класса. Такие общества обычно организуют свою культуру вокруг совокупности особо выделенных, обычно священных текстов, знание которых ожидается от любого «образованного» человека. Только современные общества достигают институционализации грамотности для всего взрослого населения, что действительно может свидетельствовать о втором значимом этапе становления современности. Письменность и наличие письменных документов делают многие социальные отношения более стабильными. Например, пункты контракта перестают зависеть от ошибок памяти сторон или свидетелей и могут быть записаны, а эти записи — использованы для проверки в случае необходимости. Важность подобной стабильности не следует недооценивать. Несомненно, она является главным условием более широкого распространения и усложнения многих компонентов социальной организации. Одновременно письмо предоставляет системе возможность стать более гибкой и осуществлять инновации. Как бы часто «классические» документы ни выступали в качестве основы жёсткого традиционализма, доступность официально правильных документов делает возможным глубокий критический анализ соответствующих значимых культурных проблем. Если документ является нормативным для некоторой сферы действия, то достаточно остро возникает проблема того, как его предписания могут быть выполнены в практических ситуациях. Кроме всего прочего, письменные документы формируют основу для кумулятивного культурного развития; они фиксируют вводимые инновацией отличия, определяя их значительно более точно, чем устная традиция. В то время как письменность способствует независимости культурной системы от условий, определяемых текущим состоянием общества, закон, развившись до необходимого уровня, способствует независимости нормативных компонентов социетальной структуры от условий, определяемых политическими и экономическими интересами, а также от личностных и органических факторов и факторов физического окружения, действующих через эти интересы. Чрезвычайно сложной является проблема, связанная с типом закона, институционализация которого означает переход от промежуточных к современным обществам. Очевидно, что в соответствии с универсалистскими принципами такой закон должен иметь высокогенерализированную форму. Именно этот фактор не позволяет рассматривать такие крупномасштабные системы, как талмудический закон или традиционный ислам, в качестве «современного» закона. У них отсутствует тот уровень общности, который Вебер называл формально-рациональным (см. Max Weber. 1954, Римское право в период империи наиболее близко (среди всех досовременных систем) подошло к учёту большого количества «формальных» аспектов и тем самым внесло существенный вклад в последующее развитие полноценных современных систем. И тем не менее оно не стало достаточной основой для развития «современных» структур в самой Римской империи. Мы предполагаем, что это было обусловлено прежде всего уровнем институционализации права в римском обществе. Римская империя не развила достаточно интегрированного социетального сообщества и не смогла интегрировать все крупные этнические, территориальные и религиозные группы на базе единого и главенствующего нормативного порядка, который был бы значим для всего общества и стоял над авторитетом верховной римской власти. | |

Примечания | |

|---|---|

| |

Библиография | |

| |