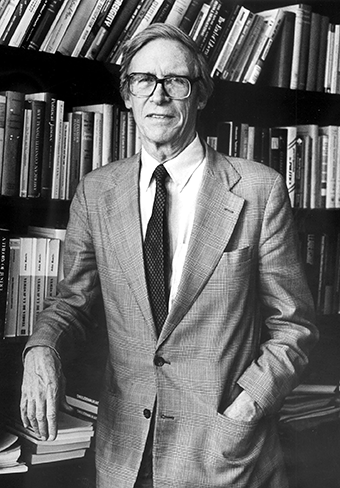

Джон Роулз (John Bordley Rawls; | |

АннотацияВ данной статье я хочу показать важность различения между обоснованием практики [2] и обоснованием подпадающего под неё конкретного действия, а также объяснить логическое основание данного разделения и то, как можно не заметить его значимость. Несмотря на то, что это разграничение проводилось часто [3] и теперь стало общим местом, всё ещё нужно объяснить тенденцию целиком его игнорировать либо недооценивать его важность. Чтобы показать важность данного различения, я постараюсь защитить утилитаризм от тех возражений, которые традиционно выдвигались против него в связи с наказанием и обязанностью выполнять обещания. Я надеюсь показать, что использование указанного различения позволяет сформулировать утилитаризм таким образом, что он гораздо лучше эксплицирует наши взвешенные моральные суждения, нежели допускают традиционные возражения [4]. Таким образом, важность данного различения демонстрируется исходя из того, что оно усиливает утилитаристскую точку зрения, вне зависимости от возможности её полностью отстоять. Чтобы объяснить то, как можно упустить важность данного различения, я обсужу две концепции правил. Одна из этих концепций замалчивает важность разделения между обоснованием правила или практики и обоснованием подпадающего под неё конкретного действия. Другая концепция проясняет, почему это различение стоит проводить и каково его логическое основание. IНаказание, в смысле соотнесения юридических санкций с нарушением юридических норм, всегда было проблемным моральным вопросом [5]. Его проблемность заключалась не в том, что люди не соглашались между собой относительно обоснованности наказания. Большинство людей считало, что если избавить наказание от некоторых злоупотреблений, оно является приемлемым институтом. Лишь немногие целиком отвергали его, что довольно странно, учитывая всё, что может быть сказано против наказания. Трудность заключается в обосновании наказания: моральные философы предложили множество аргументов в его пользу, но пока ни один из них не получил всеобщего признания — у всякого обоснования находятся противники. Я надеюсь показать, что использование упомянутого выше различения позволяет сформулировать утилитаристскую точку зрения, которая принимала бы в расчёт убедительные доводы её критиков. Для своих целей мы можем выделить два способа обоснования наказания. Точка зрения, которую мы можем назвать ретрибутивной, предполагает, что наказание обосновывается необходимостью наказания за преступление. Морально оправданно, что человек, совершивший преступление, должен страдать пропорционально своему преступлению. Необходимость наказания преступника следует из его виновности, а тяжесть соответствующего наказания зависит от гнусности его деяния. Положение дел, при котором преступник несёт наказание, морально предпочтительнее положения дел, при котором он его не несёт, независимо от последствий, к которым может привести его наказание. Точка зрения, которую мы можем назвать утилитарной, гласит, что в силу принципа «что было, то прошло» Я очень грубо очертил две конкурирующие точки зрения, чтобы дать почувствовать конфликт между ними: оба аргумента кажутся сильными, и не понятно, почему их нельзя примирить. Из моих вводных замечаний с очевидностью следует, что решение, которое я собираюсь предложить, заключается в том, что в данном случае необходимо различать обоснование практики как системы применяемых и навязываемых правил и обоснование конкретного действия, подпадающего под эти правила; утилитарные аргументы допустимы в отношении вопросов, связанных с практиками, тогда как ретрибутивные аргументы уместны в случае применения конкретных правил к конкретным случаям. Мы могли бы прояснить это различение, представив, каким образом отец мог бы ответить на вопрос своего сына. Предположим, сын спрашивает: «Почему Д вчера отправили в тюрьму?» Отец отвечает: «Потому что он ограбил банк в Б. Его должным образом судили и признали виновным. Вот почему вчера его отправили в тюрьму». Но предположим, что сын задал иной вопрос, а именно: «Почему одни люди отправляют других людей в тюрьму?» Тогда отец мог бы ответить: «Чтобы защитить хороших людей от плохих» или «Чтобы помешать людям делать то, что неудобно для всех нас, поскольку в противном случае мы не могли бы спокойно спать по ночам». Это два совершенно разных вопроса. В одном акцент делается на имени собственном: спрашивается, почему был наказан Д, а не Таким образом, отец, по сути, говорит, что наказывают конкретного человека, а не С другой стороны, у нас есть институт наказания как таковой, и мы рекомендуем и принимаем различные изменения в нём, поскольку (идеальный) законодатель и те, к кому применяется закон, полагают, что, по мере того как часть системы права беспристрастно применяется к каждому возникающему случаю, это ведёт в долгосрочной перспективе к последствиям, соответствующим интересам общества. Тогда можно сказать, что судья и законодатель находятся в разном положении и смотрят в разных направлениях: один — в прошлое, другой — в будущее. Обоснование действий судьи в качестве судьи схоже с ретрибутивной точкой зрения, обоснование действий (идеального) законодателя в качестве законодателя схоже с утилитарной точкой зрения. Поэтому обе эти точки зрения правильны (как и должно быть, поскольку и ту и другую отстаивали умные и чуткие люди), и первоначальное замешательство рассеивается, когда возникает понимание, что эти точки зрения применяются к людям, занимающим разные должности с разными обязанностями и Можно было бы сказать, однако, что утилитарная точка зрения более фундаментальна, поскольку она применяется к более фундаментальной должности, так как судья исполняет волю законодателя в той мере, в какой он способен определить её. Как только законодатель решает, что должны существовать законы, и предписывает санкции за их нарушение (дела обстоят так, что должны существовать и закон, и наказание), возникает институт, который предполагает ретрибутивную концепцию конкретных случаев. Частью понятия уголовного права как системы правил является то, что применение и навязывание этих правил в конкретных случаях должно обосновываться посредством аргументов ретрибутивного характера. Решение об использовании закона, а не какого-либо иного механизма социального контроля, и решение о том, каковы должны быть законы и какие наказания следует назначать, могут приниматься исходя из утилитарных аргументов, но если принимается решение о том, что законы должны быть, то тем самым принимается и решение о Следовательно, ответ на недоумение, вызванное двумя представлениями о наказании, достаточно прост: следует разделять две должности — должность судьи и должность законодателя, а также их положение по отношению к системе правил, составляющих право, и тогда конкурирующие обоснования наказания можно соотнести с различными типами соображений, которые обычно выдвигаются в качестве резонов действия в рамках этих должностей. Две точки зрения примиряются с помощью проверенного временем инструмента: их применяют к разным ситуациям. Но может ли всё быть так просто? Приведённый ответ предусматривает наличие очевидного намерения у каждой из сторон. Обязательно ли человек, отстаивающий ретрибутивную точку зрения, защищает в качестве института правовой механизм, главная цель которого — утверждать и оберегать соответствие между моральным падением и страданием? Разумеется, нет [8]. Ретрибутивисты правильно подчёркивали, что никто не может быть наказан, пока он не признан виновным, то есть пока он не нарушил закон. Их фундаментальная критика утилитарного подхода заключается в том, что он, согласно их трактовке, санкционирует наказание (если это можно так назвать) невиновного человека во благо общества. С другой стороны, утилитаристы соглашаются, что наказание должно налагаться только в случае нарушения закона. Они полагают, что это понятно из самой концепции наказания [9]. Основной тезис утилитарного подхода касается института как системы правил: утилитаризм ограничивает его использование, объявляя его обоснованным, только если можно показать, что он эффективно содействует благу общества. В историческом плане это протест против беспорядочного и неэффективного использования уголовного права [10]. Он предупреждает нас о недопустимости возложения на пенитенциарные институты неподобающей, если не сказать кощунственной, задачи приведения страдания в соответствие с моральным падением. Как и все прочие, утилитаристы хотят, чтобы, насколько это в человеческих силах, с пенитенциарными институтами сталкивались только те, кто нарушает закон. Они полагают, что никакой чиновник не должен обладать произвольной властью карать тогда, когда он считает это необходимым для блага общества, поскольку, согласно утилитарным представлениям, институт, наделяющий такой властью, было бы невозможно обосновать [11]. Предложенный способ примирения ретрибутивного и утилитарного обоснований наказания объясняет то, что хотят сказать обе стороны. Однако возникают два дополнительных вопроса, которым я посвящу остаток этого раздела. Во-первых, не сделает ли разница мнений относительно правильного критерия справедливого правосудия недопустимым примирение для ретрибутивистов? Не будут ли они ставить под сомнение то, что, если использовать в качестве критерия утилитарный принцип, нарушившие закон будут признаваться виновными таким способом, который соответствует их требованию, чтобы понёсшие наказание заслужили его? Чтобы разрешить эту трудность, предположим, что нормы уголовного права обосновываются утилитаристски (это касается только законов, соответствующих критерию, ответственность за который может быть возложена на утилитариста). Тогда следует, что действия, которые в уголовном праве считаются правонарушениями, таковы, что если их стерпеть, общество будет охвачено ужасом и паникой. Следовательно, ретрибутивисты могут отрицать, что понёсшие наказание заслуживают его, только если они отрицают, что подобного рода действия дурны. А этого они делать не захотят. Второй вопрос заключается в том, не слишком ли многое обосновывается утилитаризмом. Его изображают в качестве своеобразной машины обоснования, которая, если её надлежащим образом настроить, могла бы использоваться для обоснования бесчеловечных и произвольных институтов. Ретрибутивисты, вероятно, признали бы, что утилитаристы намерены реформировать право и сделать его более гуманным, что утилитаристы не хотят оправдывать такую вещь, как наказание невиновного, и что утилитаристы могут апеллировать к тому, что наказание предполагает вину, в том смысле что под наказанием понимается институт, соотносящий санкции с несоблюдением юридических правил, и что, следовательно, логически абсурдно предполагать, что, оправдывая наказание, утилитаристы также оправдывают наказание (если мы можем это так назвать) невиновного. Подлинный вопрос, однако, состоит в том, не использует ли утилитарист, оправдывая наказание, аргументы, которые заставляют его допускать причинение страдания невинным людям, в случае если это хорошо для общества (независимо от того, называется это наказанием или нет). В более общем смысле не допускает ли утилитарист в принципе многие практики, которые он как нравственно чуткий человек посчитал бы недопустимыми? Ретрибутивисты склонны полагать, что не существует никакого иного способа помешать утилитарному принципу обосновывать слишком многое, кроме как добавив к нему принцип, который закрепляет за индивидами определённые права. Тогда исправленным критерием становится не максимальная польза для общества simpliciter, но максимальная польза для общества с тем ограничением, что ничьи права не могут быть ущемлены. Хотя мне кажется, что классические утилитаристы предложили как раз такой, более сложный критерий, я не хочу здесь углубляться в рассмотрение данного вопроса [12]. Я хочу лишь показать, что существует иной способ помешать утилитарному принципу обосновывать слишком многое или, по крайней мере, сделать это менее вероятным, а именно такая формулировка утилитаризма, которая объясняет разницу между обоснованием института и обоснованием подпадающего под него конкретного действия. Я начну со следующего определения института наказания: о человеке говорят, что он несёт наказание, когда он легально лишается некоторых нормальных прав гражданина на основании того, что он нарушил правовую норму и это нарушение было установлено судом в соответствии с надлежащей юридической процедурой, при условии, что лишение осуществляется признанными легальными органами государства, что правовая норма содержит ясные указания относительно проступка и связанного с ним наказания, что суды точно трактуют нормы права и что данная норма права существовала до совершения проступка [13]. Это определение уточняет, что именно я буду иметь в виду, говоря о наказании. Вопрос состоит в том, можно ли найти утилитарные аргументы, обосновывающие институты, которые значительно отличаются от описанного и могут быть признаны бесчеловечными и произвольными. На этот вопрос лучше отвечать, как мне кажется, отталкиваясь от конкретного обвинения. Рассмотрим следующее высказывание Каррита:

Каррит пытается показать, что существуют случаи, когда утилитарный аргумент будет обосновывать осуществление действия, которое в целом осуждается, и что поэтому утилитаризм обосновывает слишком многое. Но ошибка аргумента Каррита состоит в том, что он не различает обоснование общей системы правил, конституирующей пенитенциарные институты, и обоснование конкретных применений этих правил к конкретным случаям различными чиновниками, чья работа заключается в их отправлении. Это становится совершенно ясно, если спрашиваешь себя, о каких «мы» говорит Каррит. Кто обладает абсолютной властью решать в конкретных случаях, что невинный человек должен быть «наказан», если всех можно убедить в его виновности? Законодатель, судья, группа частных лиц или Если это понять, то станет ясно, каков контрход против аргумента Каррита. Необходимо более тщательно описать, что представляет собой тот институт, который предлагается в его примере, и затем спросить себя, будет или нет наличие этого института содействовать благу общества в долгосрочной перспективе. Нельзя довольствоваться расплывчатой мыслью о том, что, если говорить об этом случае, было бы хорошо, если бы Попытаемся тогда представить себе институт (мы можем назвать его «телевание» [telishment]), который предполагает, что назначенные им чиновники обладают властью организовывать судебный процесс с целью осуждения невинного человека, если они полагают, что это в лучших интересах общества. Свобода действий чиновников, однако, ограничена правилом, гласящим, что они не могут осудить невинного человека на такого рода мучения, если в это время не наблюдается волна преступлений, схожих с тем, в котором они его собираются обвинить и за которое они его собираются телевать. Мы можем представить, что чиновники, обладающие такими дискреционными полномочиями, — это судьи высших судов, действующие по согласованию с главой полиции, министром юстиции и комиссией законодателей. Осознание того, что при этом учреждается институт, позволяет понять, сколь велики опасности. Например, как контролировать чиновников? Кто вправе говорить, обладают ли они полномочиями совершать свои действия? Как снизить риски, связанные с разрешением на подобный систематический обман? Как избежать предоставления властям почти полного права телевать любого, кого они захотят? Помимо этих противоречий очевидно также, что люди будут совершенно иначе относиться к своей пенитенциарной системе, когда она будет сопряжена с телеванием. Они не будут уверены, был осуждённый человек наказан или телеван. Они будут сомневаться, стоит ли сочувствовать ему. Они будут задаваться вопросом о том, не может ли их постигнуть в любое время та же участь. Если вообразить себе реальную работу такого института и связанные с ней огромные риски, то станет ясно, что он был бы совершенно бесполезен. Утилитарное обоснование этого института маловероятно. В целом получается, что отказ от определяющих черт наказания ведёт к институту, утилитарное обоснование которого глубоко проблематично. Одна из причин состоит в том, что наказание функционирует подобно системе цен: меняя цены, которые необходимо платить за осуществление действий, она предлагает мотив для избегания одних действий и совершения других. Определяющие черты нужны, чтобы наказание функционировало подобным образом, поэтому институт, лишённый этих черт, например, институт, который может «наказывать» невиновных, скорее всего, будет не более осмысленным, нежели система цен (если мы можем её так назвать), в которой цены на вещи меняются случайным образом каждый день и цена на Если осторожно применять утилитарный принцип к институту, который должен санкционировать определённые действия, тогда опасность обоснования слишком многого становится меньше. Пример Каррита правдоподобен в силу своей неопределённости и концентрации на одном конкретном случае. Его аргумент будет состоятелен, только если можно показать, что существуют утилитарные аргументы, которые обосновывают институт, чьи публично удостоверяемые должности и полномочия таковы, что они позволяют чиновникам осуществлять подобное право в конкретных случаях. Но требование встраивания произвольных черт конкретного решения в институциональную практику делает принятие такого обоснования гораздо менее вероятным. IIТеперь я рассмотрю вопрос обещаний. Возражение против утилитаризма в связи с обещаниями таково: считается, что, согласно утилитарной точке зрения, когда человек даёт обещание, единственное основание, на котором он должен держать его, если он вообще должен его держать, состоит в том, что, сдержав его, он достигнет в целом наибольшего блага. Поэтому если Конечно же, критики утилитаризма осознают, что один из аргументов, иногда приписываемых утилитаристам, — это соображение, связанное с практикой выполнения обещания [15]. В этой связи они, предположительно, утверждают нечто вроде следующего: следует признать, что мы чувствуем строгую необходимость выполнять обещания, гораздо более строгую, чем на первый взгляд способны объяснить наши представления. Но при тщательном рассмотрении вопроса всегда нужно учитывать влияние, которое будет иметь наше действие на практику обещания. Обещающий должен взвешивать не только влияние нарушения своего обещания на конкретный случай, но и влияние нарушения своего обещания на саму практику. Поскольку практика имеет огромную утилитарную ценность и поскольку нарушение обещания всегда наносит ей серьёзный урон, нарушение своего обещания редко бывает обоснованным. Если мы рассмотрим свои индивидуальные обещания в более широком контексте практики обещания, мы сможем объяснить строгость обязательства держать обещания. Всегда есть очень сильное утилитарное соображение в пользу их выполнения, и оно гарантирует, что в случае возникновения вопроса, стоит или нет держать обещание, всегда будет оказываться, что стоит, даже если фактические обстоятельства конкретного случая, взятого самого по себе, оправдывают нарушение этого обязательства. Это объясняет строгость, с которой мы относимся к обязательству держать обещания. Росс критиковал этот аргумент следующим образом (Ross, 1930: Росс выдвигает ещё два контраргумента (Ross, 1930: 39) [16]. Из сказанного мной в связи с наказанием можно заключить, что именно я собираюсь сказать об этих аргументах и контраргументах. В них не проводится различие между обоснованием практики и обоснованием подпадающего под него конкретного действия, и поэтому в них ошибочно принимается как данность, что обещающий, подобно чиновнику Каррита, уполномочен совершенно свободно пользоваться утилитарными соображениями, решая, стоит ему выполнять своё обещание или нет. Но если рассмотреть практику обещания, то, думаю, станет понятно, что она не наделяет обещающего такими общими правами. Суть этой практики состоит в отречении от своего права действовать в соответствии с утилитарными и пруденциальными соображениями, что позволяет закреплять будущее и заранее координировать планы. Существование практики, запрещающей обещающему апеллировать, в целях оправдания, к общеутилитарному принципу, в соответствии с которым эта практика может быть обоснована, имеет очевидные утилитарные преимущества. В этом нет ничего противоречивого или неожиданного: можно привести хорошие утилитарные (или эстетические) доводы в пользу того, что игры в шахматы или бейсбол достаточно такой, какая она есть, или в пользу того, что её следует определённым образом изменить, но игрок, участвующий в игре, не может надлежащим образом апеллировать к таким соображениям как доводам в поддержку того, что он делает один ход и не делает другой. Было бы ошибкой думать, что если практика оправдывается на утилитарных основаниях, то обещающий должен обладать полной свободой в использовании утилитарных аргументов при принятии решения, стоит ли выполнять обещание. Практика запрещает такое общее оправдание, и именно в этом состоит её предназначение. Следовательно, допущение, лежащее в основе вышеизложенных аргументов, — идея о том, что если принимается утилитарная точка зрения, то обещающий связывается обязательством, если и только если применение утилитарного принципа к его собственному случаю показывает, что выполнение обещания приносит в целом наилучший результат, — ложно. Обещающий связан обязательством потому, что он обещал: оценка преимуществ своего случая ему недоступна [18]. Значит ли это, что в конкретных случаях нельзя размышлять о том, стоит ли выполнять своё обещание? Разумеется, нет. Но размышлять об этом — значит, размышлять о том, применимы ли различные извинения, исключения и оправдания, которые понятны в рамках практики и составляют её важную часть, к своему случаю [19]. Допустимы различные оправдания невыполнения своего обещания, но среди них нет оправдания, состоящего в том, что, исходя из утилитарных оснований, обещающий (действительно) считает своё действие в целом наилучшим, хотя оправдание может состоять в том, что последствия выполнения своего обещания были бы чрезмерно суровыми. Хотя здесь слишком много сложностей, чтобы рассматривать все необходимые детали, недопустимость общего оправдания становится понятной, если задаться вопросом: что сказали бы о человеке, который на вопрос, почему он нарушил обещание, ответил бы, что его нарушение было в целом наилучшим решением? Если предположить, что его ответ искренен и что его убеждение разумно (то есть не нужно рассматривать возможность того, что его ввели в заблуждение), я думаю, встал бы вопрос о том, знает ли данный человек, что значит говорить «Я обещаю» (в подходящих обстоятельствах). О том, кто прибегает к такому извинению без дальнейшего объяснения, сказали бы, что он не понимает, какие оправдания позволяет ему делать практика, которая определяет обещание. Если бы такое извинение использовал ребёнок, его бы поправили, поскольку один из способов обучения понятию обещания заключается в корректировании того, кто использует подобное извинение. Если бы практика допускала такое извинение, в ней не было бы смысла. Несомненно, утилитарная точка зрения включает идею, что любая практика должна признавать оправдание, состоящее в том, что последствия её исполнения могут быть чрезмерно суровыми. Утилитаристы склоняются к тому, что необходимы определённая степень доверия здравому смыслу и некоторая уступка в тяжёлых случаях. Они сказали бы, что практика обосновывается тем, что она служит интересам участвующих в ней людей, и, как Утилитарное обоснование наказания вызывает беспокойство относительно того, что оно может обосновывать слишком многое. В связи с обещаниями вопрос стоит иначе: каким образом утилитаризм способен объяснить обязанность вообще выполнять обещания? Кажется, что общепризнанная обязанность держать своё обещание и утилитаризм несовместимы. И они действительно несовместимы, если считать, что утилитарная точка зрения с необходимостью предполагает, что каждый человек полностью свободен взвешивать каждое конкретное действие на общеутилитарных основаниях. Но нужно ли интерпретировать утилитаризм подобным образом? Надеюсь, я сумел показать, что в тех случаях, которые я обсудил, такая интерпретация невозможна. IIIВыше я попытался показать важность различения между обоснованием практики и обоснованием подпадающего под неё конкретного действия, указав, каким образом данное различение могло бы использоваться для защиты утилитаризма от двух давних возражений. В этом месте могло бы возникнуть желание закрыть дискуссию, сказав, что утилитарные соображения следует понимать как применимые к практикам вообще, а не к конкретным действиям, подпадающим под них, за исключением тех случаев, когда практики позволяют это. Можно было бы сказать, что в такой модифицированной форме это лучшее объяснение наших взвешенных моральных суждений, и тем удовлетвориться. Но остановиться здесь — значило бы проигнорировать интересный вопрос о том, каким образом можно не заметить важность столь достаточно очевидного различения и принять как данность, что из утилитаризма вытекает возможность всегда принимать решение относительно конкретных случаев на общеутилитарных основаниях [20]. Я хочу показать, что эта ошибка может быть связана с неправильным пониманием логического статуса правил практик, и для этого я собираюсь рассмотреть две концепции правил, два способа их включения в утилитарную теорию. Концепцию, которая скрывает от нас значимость указанного различения, я буду называть резюмирующей точкой зрения. В ней правила рассматриваются следующим образом: предполагается, что каждый человек решает, что он будет делать в конкретных случаях, применяя утилитарный принцип; предполагается далее, что различные люди будут принимать одинаковые решения в одинаковых конкретных случаях и что случаи, схожие с теми, в которых ранее принимались решения, будут повторяться. Таким образом, в однотипных случаях будет приниматься одно и то же решение — либо одним человеком в разное время, либо разными людьми в одно и то же время. Считается, что если случай повторяется достаточно часто, для данного типа случая формулируется правило. Я назвал эту концепцию резюмирующей точкой зрения, поскольку правила изображаются в качестве резюме прошлых решений, полученных путём прямого применения утилитарного принципа к конкретным случаям. Правила воспринимаются в качестве отчётов о том, что определённого рода случаи были обнаружены на иных основаниях, не позволяющих принять правильное решение (хотя, конечно же, они не говорят об этом). Есть несколько вещей, которые можно отметить относительно такого способа включения правил в утилитарную теорию [21]: 1) Смысл существования правил выводится из того факта, что похожие случаи имеют тенденцию повторяться и что в конкретных случаях решение может приниматься быстрее, если прошлые решения фиксируются в форме правил. Если бы похожие случаи не повторялись, было бы необходимо применять утилитарный принцип напрямую случай за случаем, и правила, сообщающие о прошлых решениях, были бы бесполезны. 2) Принимаемые в конкретных случаях решения логически предшествуют правилам. Поскольку правила обретают смысл в силу необходимости применять утилитарный принцип ко многим похожим случаям, конкретный случай (или несколько похожих на него случаев) может иметь место, независимо от того, существует ли правило, охватывающее этот случай. Нас изображают в качестве людей, опознающих конкретные случаи до того, как появляется охватывающее их правило, поскольку мы формулируем правило, только столкнувшись с рядом определённого типа случаев. Таким образом, мы способны описать конкретный случай как конкретный случай требуемого типа, независимо от того, существует ли правило относительно такого типа случая. Иными словами, то, к чему отсылают А Для иллюстрации рассмотрим правило (или максиму), которое могло бы возникнуть следующим образом: предположим, что человек пытается решить, говорить ли тому, кто смертельно болен, о его болезни, когда тот спросит. Предположим, человек размышляет и затем принимает решение — на утилитарных основаниях, — что он не должен говорить правду, и предположим, что на основании этого и других подобных случаев он формулирует правило следующего содержания: если смертельно больной спрашивает, чем он болен, ему не следует это говорить. Здесь необходимо обратить внимание на то, что 3) Каждый человек, в принципе, всегда правомочен оценивать корректность правила и задаваться вопросом, нужно или не нужно следовать ему в конкретном случае. Поскольку правила являются руководствами и инструментами, можно спрашивать, не могло ли случиться так, что в прошлые решения, связанные с применением утилитарного принципа для получения рассматриваемого правила, закралась ошибка, и является ли оно лучшим в данном случае. Причина существования правил заключается в том, что люди не способны применять утилитарный принцип легко и безукоризненно; необходимо экономить время и устанавливать ориентир. С этой точки зрения общество рациональных утилитаристов было бы обществом без правил, в котором каждый человек применял бы утилитарный принцип напрямую, беспрепятственно и безошибочно, случай за случаем. С другой стороны, в нашем обществе правила формулируются таким образом, чтобы служить инструментами принятия идеально рациональных решений в конкретных случаях — руководствами, которые были созданы и проверены многими поколениями. Применение этой точки зрения к правилам предполагает интерпретацию их в качестве максим, «правил большого пальца» [22], и сомнительно, чтобы всё, к чему применялась бы резюмирующая концепция, называлось бы правилом. Рассуждения, основанные на таком отношении к правилам, представляют собой ошибку в процессе философствования. 4) Концепция общего правила принимает следующую форму. Считается, что человек оценивает, на каком проценте вероятных случаев может основываться данное правило, чтобы оно выражало правильное решение, то есть решение, которое было бы принято, если бы утилитарный принцип корректно применялся случай за случаем. Если человек полагает, что в общем и целом данное правило позволит принять корректное решение, или если человек полагает, что вероятность совершения ошибки в результате прямого применения утилитарного принципа по своему усмотрению выше, чем вероятность совершения ошибки в результате следования правилу, и если эти соображения касаются людей в целом, тогда человек будет вправе требовать его принятия в качестве общего правила. Так резюмирующая точка зрения может объяснять общие правила. Однако всё равно имело бы смысл говорить о применении утилитарного принципа случай за случаем, поскольку именно попытка предсказать результаты этого применения ведёт к первоначальным оценкам, от которых зависит принятие правила. Понимание правила в соответствии с резюмирующей концепцией будет проявляться в естественности, с которой говорится о правиле как о руководстве, или максиме, или обобщении опыта и как о Другую концепцию правил я буду называть практической концепцией. Согласно данной точке зрения, правила определяют практику. Практики создаются для различных целей, но одна из них состоит в том, что во многих областях поведения решение каждого человека о том, что ему делать, принимаемое на утилитарных основаниях случай за случаем, ведёт к путанице, и попытка скоординировать поведение путём предугадывания действий других людей обречена на провал. В качестве альтернативы видится необходимость учреждения практики, конкретизация новой формы активности, откуда становится понятно, что практика с необходимостью предполагает отказ от полной свободы действий на утилитарных и пруденциальных основаниях. Отличительной чертой практики является то, что обучение её осуществлению предполагает обучение определяющим её правилам, и апелляция к этим правилам используется для коррекции поведения тех, кто её осуществляет. Осуществляющие практику признают эти правила в качестве определяющих практику. Правила нельзя считать простыми описаниями того, каким образом осуществляющие её люди на самом деле себя ведут: они ведут себя не так, как если бы они просто подчинялись правилам. Поэтому для понятия практики принципиально важно, что правила публично известны и понимаются в качестве определяющих, а также что правилам практики можно научить и что исходя из них можно действовать, производя последовательную практику. В таком случае, согласно данной концепции, правила — это не обобщения решений индивидов, прямо и независимо применяющих утилитарный принцип к повторяющимся конкретным случаям. Напротив, правила определяют практику и сами подчиняются утилитарному принципу. Чтобы показать важность расхождений между данным способом встраивания правил в утилитарную теорию и предыдущим, я рассмотрю различия между двумя концепциями в отношении обсуждённых выше пунктов: 1) В противоположность резюмирующей точке зрения правила практики логически предшествуют конкретным случаям. Причина состоит в том, что не может быть конкретного случая действия, подпадающего под правило практики, пока нет практики. Это можно прояснить следующим образом: в практике существуют правила, которые устанавливают должности, конкретизируют определённые формы действия, подходящие для различных должностей, назначают наказания за нарушение правил и так далее. Мы можем рассматривать правила практики в качестве определяющих должности, ходы и проступки. В таком случае, когда говорится, что практика логически предшествует конкретным случаям, имеется в виду следующее: какое бы правило ни специфицировало форму действия (ход), конкретное действие, которое считалось бы подпадающим под данное правило, при условии, что существует некоторая практика, не описывалось бы как такого рода действие до тех пор, пока не было бы практики. В случае действий, специфицируемых практиками, логически невозможно совершать их за пределами мизансцены, предоставленной этими практиками, поскольку до тех пор, пока нет практики, и до тех пор, пока не соблюдены подобающие приличия, какие бы поступки ни совершались, какие бы движения ни предпринимались, они не будут считаться формой действия, специфицируемой практикой. Сделанное будет описываться Данный тезис можно проиллюстрировать на примере игры в бейсбол. Многие действия, совершаемые при игре в бейсбол, могут осуществляться самостоятельно или вместе с другими людьми вне зависимости от того, происходит в этот момент игра или нет. Например, можно бросать мяч, бегать или махать куском дерева определённой формы. Но нельзя украсть базу, сделать 2) Практическая точка зрения ведёт к совершенно иной концепции, доступной каждому человеку власти решать, уместно ли следовать правилу в конкретных случаях. Осуществлять практику, предпринимать действия, специфицируемые практикой, значит следовать подходящим правилам. Если Иллюстрацией этого тезиса является поведение, ожидаемое от игрока. Если 3 и 4) В завершение сравнения с резюмирующей концепцией по четырём пунктам следует отметить, что из сказанного выше ясно, что правила практики не являются руководствами, помогающими принимать в конкретных случаях корректные решения исходя из некоего высшего этического принципа. И ни квазистатистическое понятие обобщения, ни понятие специфического исключения не могут применяться к правилам практик. Более-менее общее правило практики должно быть правилом, которое, в соответствии со структурой практики, применяется к более-менее схожим случаям, или оно должно быть правилом, которое является более-менее базовым для понимания практики. Опять же конкретный случай не может быть исключением из правила практики. Исключение — это, скорее, квалификация или дальнейшая спецификация правила. Из сказанного нами по поводу практической концепции правил следует, что если человек осуществляет практику и если его спрашивают, почему он делает то, что он делает, или если его просят оправдать то, что он делает, тогда его объяснение или оправдание, заключается в отсылке спрашивающего к практике. Он не может говорить о своём действии (если это действие, специфицируемое практикой), что он осуществляет его, а не Если сравнить две концепции правил, которые я обсудил выше, то можно увидеть, что резюмирующая концепция упускает значимость различения между обоснованием практики и обоснованием подпадающих под неё действий. В рамках данного подхода правила рассматриваются как руководства, цель которых — указать на идеально рациональное решение для данного конкретного случая, к которому привело бы безукоризненное применение утилитарного принципа. В принципе, каждый имеет полное право использовать эти руководства или отвергать их в зависимости от требований ситуации без какого-либо изменения своего морального долга: отвергаются правила или нет, на любого человека всегда возлагается обязанность быть рациональным, пытаясь случай за случаем поступать в целом наилучшим образом. Но согласно практической концепции, если долг каждого человека определяется практикой, тогда вопросы, касающиеся его действий, разрешаются путём отсылки к правилам, определяющим практику. Если Сказанное мной нуждается в нескольких уточнениях. Во-вторых, есть дальнейшие различения, которые можно сделать в рамках классификации правил, различения, которые следует сделать, чтобы рассматривать другие вопросы. Проведённые мной различия наиболее релевантны для довольно специфической проблемы, которую я обсуждал выше, и не являются исчерпывающими. Наконец, есть много пограничных случаев, относительно которых сложно, если вообще возможно, решить, какая концепция к ним применима. Пограничные случаи предусматриваются любой концепцией, и они особенно вероятны при использовании таких понятий, как «практика», «институт», «игра», «правило» и так далее. Витгенштейн показал, насколько текучи эти понятия [26]. Я же выделил и заострил две концепции лишь для ограниченных целей данной статьи. IVРазличив две концепции правил, я попытался показать, что существует способ рассмотрения правил, который позволяет оценивать конкретные случаи на общеутилитарных основаниях, Разумеется, то, что два традиционных проверочных случая утилитаризма — наказание и обещание — являются случаями практик, не случайно. Исходя из резюмирующей концепции было бы естественным предположить, что чиновники пенитенциарной системы и тот, кто дал обещание, могут решать, как поступать в конкретных случаях, на утилитарных основаниях. При этом не замечается, что общее право принимать решение в конкретных случаях на утилитарных основаниях несовместимо с понятием практики и что право, которым обладает человек, само определяется практикой (например, судья может иметь право определять наказание в заданных границах). Традиционные возражения против утилитаризма, которые я обсудил выше, предполагают наделение судей и тех, кто дал обещание, полнотой моральной власти принимать решения в конкретных случаях на утилитарных основаниях. Но когда утилитаризм совмещается с понятием практики и отмечается, что наказание и обещание — это практики, тогда становится понятно, что такое наделение логически невозможно. То, что наказание и обещание являются практиками, не подлежит сомнению. В случае обещания об этом свидетельствует тот факт, что по своей форме слова «Я обещаю» являются перформативным высказыванием, которое предполагает мизансцену практики и определяемые ей приличия. Произнесение слов «Я обещаю» будет обещанием только при условии существования практики. Было бы абсурдно интерпретировать правила, касающиеся обещания, в соответствии с резюмирующей концепцией. Например, было бы абсурдно утверждать, что правило, гласящее, что обещание должно выполняться, могло бы возникнуть в результате обнаружения в прошлых случаях того, что выполнять своё обещание в целом лучше всего, поскольку до тех пор, пока нет уже готового понимания того, что обещание выполняется как часть практики, не может быть никаких случаев обещания. Конечно же, следует признать, что правила, определяющие обещание, не кодифицированы и что концепция того, что они собой представляют, неизбежно зависит от моральной подготовки. Следовательно, должна существовать значительная вариация в том, каким образом люди понимают практику, а также возможность спора о том, каким образом её лучше всего осуществлять. Например, среди людей разного происхождения скорее всего будут возникать разногласия относительно того, насколько строго следует оценивать различные оправдания или какие оправдания доступны. Но вне зависимости этих вариаций концепция практики обещания предполагает, что обещающий не может предлагать общеутилитарное оправдание. Это объясняет силу традиционного возражения, которое я обсудил выше. И я хочу подчеркнуть, что когда утилитарная точка зрения совмещается с практической концепцией правил, как должно быть в подходящих случаях, тогда в этой точке зрения нет ничего, что предполагает существование такого оправдания, как в практике обещания, так Наказание — тоже достаточно ясный случай. Есть множество действий в последовательности событий, которые конституируют наказание для человека и предполагают практику. Это можно понять, рассмотрев определение наказания, которое я дал, обсуждая критику утилитаризма Карритом. Предложенное там определение отсылает к таким вещам, как нормальные права граждан, правовые нормы, справедливое правосудие, разбирательства и суды, законодательные акты и так далее, ни одна из которых не может существовать вне развитой мизансцены юридической системы. Кроме того, многие действия, за которые люди несут наказание, предполагают практики. Например, наказывают за кражу, за взлом и тому подобное, что предполагает институт собственности. Нельзя сказать, что такое наказание, или описать его конкретный пример, не ссылаясь на обязанности, действия и проступки, специфицируемые практиками. Наказание — это ход в развитой юридической игре, которая предполагает комплекс практик, поддерживающих правовой порядок. То же самое верно для менее формальных видов наказания: родитель, опекун или Следует предупредить против одной ошибочной интерпретации того, что я сказал. Можно подумать, что мой способ использования проводимого мной различения между обоснованием практики и обоснованием подпадающего под неё конкретного действия требует занятия определённой общественно-политической позиции, представляющей собой разновидность консерватизма. Можно было бы решить, что я утверждаю, будто социальные практики того общества, к которому принадлежит любой человек, обеспечивают его стандартами обоснования своих действий, и что, следовательно, пусть каждый человек придерживается их и тогда его поведение будет обоснованным. Эта интерпретация целиком ошибочна. Тезис, который я развивал, носит скорее логический характер. Безусловно, он имеет последствия для этической теории, но сам по себе он не толкает ни к какой конкретной общественной или политической позиции. Всё дело в том, что там, где форма действия специфицируется практикой, невозможно никакое иное обоснование конкретного действия конкретного человека, кроме как через отсылку к практике. В таких случаях действие таково, каково оно есть, в силу практики, и объяснять его — значит отсылать к практике. Отсюда не следует никакого вывода относительно того, следует или нет принимать практики своего общества. Можно быть настолько радикальным, насколько хочется, но в случае действий, специфицируемых практиками, объектами радикализма должны быть социальные практики и их принятие людьми. Я попытался показать, что когда мы совмещаем утилитарную точку зрения с практической концепцией правил, там, где эта концепция уместна [27], мы можем сформулировать её таким образом, который защищает её от ряда традиционных возражений. Я попытался далее показать, что логическая сила различения между обоснованием практики и обоснованием подпадающего под неё действия связана с практической концепцией правил и будет оставаться непонятой до тех пор, пока правила практик рассматриваются в соответствии с резюмирующей точкой зрения. Почему занимающийся философией может испытывать желание рассматривать их подобным образом, я не обсуждал. Причины этого, очевидно, очень глубоки и потребовали бы другой статьи. | |

Примечания | |

|---|---|

| |

Библиография | |

| |