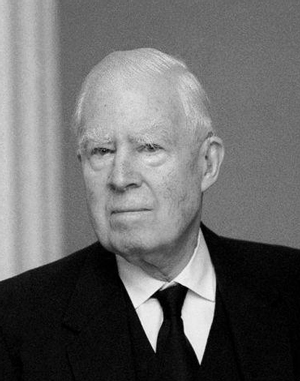

Георг Хенрик фон Вригт (Georg Henrik von Wright; | |

Один из наиболее важных типов объяснения (истолкования) действий совершает отсылку к их разумным основаниям (причинам). Автор лекции называет такие истолкования «объяснениями понимания». Часто для совершения одного и того же действия (поступка) имеется несколько разумных причин; помимо этого, возможно, имеются и основания против совершения этого поступка. Факт, что нечто является одной из причин для какого-либо действия, не обязательно означает, что действие совершено по этой причине. Другими словами, необходимо проводить различие между существованием причин поступков и действенностью этих причин. Это поднимает вопрос о достоверности предложенного объяснения, в котором действие было бы правильно определено, а основания для его совершения — известны. Автор отстаивает тезис, согласно которому действенные основания поступка — это те, в свете которых мы понимаем поступок. Таким образом, «связь» между поступком и действенным основанием (основаниями) создаётся с помощью акта понимания. В том случае, когда имеется расхождение между тем, как субъект объясняет свои собственные действия, и тем, как их объясняет внешний наблюдатель, последнему может иногда удаётся «обратить» первого в новое видение мотивов его действий. В статье обсуждается природа таких «обращений», IОбъяснить какое-то действие — значит ответить на вопрос: «Почему (или зачем) это действие было совершено?» То же относится Перед тем, как пойти дальше, следовало бы, однако, коротко упомянуть два других типа объяснения. Один из них можно назвать «медицинским». В этом типе объяснения совершение (или, наоборот, Оба вышеназванных типа объяснений действий являются, в некотором смысле, тем, что обычно называют «научным» объяснением. Они часто связаны с определённым «описанием» или «теорией» сущности человека и общества. Их целью может быть или стремление вылечить человека от болезни или исправить определённые недостатки этого человека, или подвергнуть критике некоторое несправедливое или нечестное наличное положение вещей. Этот тип объяснений несёт функцию, которую можно назвать «освобождающей». Объяснение понимания, в свою очередь, отличается от этих двух типов истолкования действий. Если его целью не является просто понимание как таковое, то этой целью является оценка. Ответ на вопрос «должен ли поступок быть вознаграждён или же осуждён», определённо зависит от основания, по которому субъект поступка действовал, а также от его побудительных мотивов и душевного состояния, в котором он в этот момент находился. Для того, чтобы оценить действие, мы сначала должны это действие понять. Чтобы принять объяснение понимания как завершённое, необходимо учесть три условия, которые должны быть выполнены. IIЧто значит, когда мы говорим: нечто является одним из оснований для В этих примерах основание действия является либо Легко увидеть, что основания этого второго типа (внутренние) состоят из двух компонентов. Первый можно назвать сознательно-волевым или просто волевым (volitional, volitiv), в то время как второй можно назвать когнитивным: это моё намерение или моё желание совершить То, что я Второй нередко используемый термин — побуждение, или мотив ( Скажем, я подчиняюсь В предыдущей ситуации, мы имели два основания для моего действия. Одно из них внешнее: я получил приказ. Другое основание внутреннее: я не желаю, чтобы гнев моего начальника пал на мою голову, и, таким образом, я знаю, что было бы благоразумным сделать то, что мне сказано. Здесь нужно обратить внимание на два момента: Мотив должен быть связан с внутренним основанием, хотя он не может быть с ним отождествлён. Мотивом, который двигал мной и принуждал меня действовать, была, как я уже сказал, боязнь гнева начальника. Этот мотив не может быть отождествлён Отношение между побудительным мотивом моего действия и волевыми компонентами внутреннего основания требуют ещё одного дальнейшего наблюдения. Моё намерение (мои усилия, моё желание) избежать гнева начальника — это проявления моего страха; данные проявления наряду с другими подобными реакциями и составляют то, что формирует мой страх. Но не следует говорить, что страх является «причиной» (cause, Ursache) этих проявлений. Если бы пришлось сказать, что побуждение (мотив) — это «причина» Страх и ярость, любовь и ненависть, влечение и отвращение и другие так называемые страсти души являются типичными побудительными мотивами действий. Обычно у них есть По своей природе страсти принципиально отличны от человеческой рациональности и разума. Иногда мы даже называем их, в зависимости от их силы и объектов, «неразумными» (irrational) или «слепыми» (blind). Ненависть может сделать человека слепым так же, как и любовь. «Слепая» страсть может, однако, быть побудительным мотивом для совершенно рационального действия, а именно, когда она проявляется в волевом компоненте (об) основания действия (reason [ing] for action, Handlungsgrund), когнитивный компонент которого — хорошо обоснованное убеждение в целесообразности определённого действия, относящегося к объекту этой страсти. В качестве примера можно привести расчётливо и хладнокровно спланированное убийство. Далее я, однако, больше не буду проводить точное различие между побудительным мотивом и рациональным основанием (rational reason, Vernunftsgrund) поступка. Вместо этого, целокупность побуждений и разумных оснований, как внутренних, так и внешних, я назову мотивационной основой (motivational background, Motivationshintergrund) действия. IIIИногда действие имеет только одну отдельную причину. Если совершается такое действие, его объяснение обычно бывает не очень интересно. Но давайте допустим, что действие не совершено, хотя для этого очевидно имелось основание. Это уже делает ситуацию Когда действие имеет как основание за, так и основание против того, чтобы быть выполненным, мотивационную основу следует назвать сложной. Сложность мотивации может проявляться Тот факт, что человеческие поступки имеют комплексную мотивационную основу, давно хорошо известен психологам. Однако, насколько мне известно, философы — по крайней мере те, которые работают в аналитической традиции философии действия (Philosophy of Action) — в своих дискуссиях Давайте обратимся к следующему примеру: человек даёт обещание сделать Теперь допустим, что субъект выполнил своё обещание. Как в этом случае понять или объяснить его действие? Следует ли считать его «бескомпромиссным моралистом», который полагает, что обещание надо выполнять в любом случае? Или же совсем наоборот: это настолько нравственно невосприимчивый и испорченный человек, что единственная вещь, которая могла иметь на него влияние — это перспектива получения вознаграждения за выполнение им вредного поступка? А может, все эти причины, хотя бы отчасти, являются «двигателем» его поступка? Как с этим разобраться? Сильные основания также называют «хорошими» основаниями для того, чтобы сделать IVСоответствующие реакции/ответы на приказания, вопросы, обещания, правила и предписания всех видов можно также назвать институционализированными видами поведения, учитывая, что они всегда имеют место в контексте жизни в человеческом обществе. Основания для видов поведения такого рода — это то, что я назвал внешними основаниями. Внешнее основание для поступка может существовать и без того, чтобы субъект поступка его осознавал. Допустим, к примеру, человеку был отдан приказ. Для того, чтобы приказ стал основанием действия для этого субъекта, он, С внутренними основаниями поступков дело обстоит Предположим, я приглашён в гости на ланч. Я отклоняю это приглашение и мотивирую это тем, что я уже принял другое приглашение, на то же самое время. Основание, которое я привожу — внешнее: так стоит поступать в соответствии с нашими правилами хорошего поведения. Прибегая к этому основанию, я «извиняю» себя за отклонение приглашения. Но является ли основание, которое я привожу, на самом деле тем «реальным» основанием того, что я отклоняю приглашение? Может быть, дело в том, что, помимо прочего, обед у Х был бы невыразимо скучным; может быть, я очень застенчив и не люблю находиться в многолюдной компании. А может быть дело в том, что на обед приглашён также и Z, человек, с которым я предпочёл бы не встречаться (на самом деле я боюсь даже столкнуться с этим человеком). Все эти вышеназванные обстоятельства дают мне более или менее сильные внутренние основания для того, чтобы отклонить приглашение. Однако, когда меня спрашивают, почему я отклоняю приглашение, единственное основание, которое я привожу — это другое приглашение, которое я уже принял. Возможно, я даже и не думал обо всех этих вышеупомянутых основаниях в тот момент, когда отклонял предложение, не думал по той самой причине, что у меня было хорошее «оправдание». Могло бы даже оказаться, что никогда и не случилось бы так, что я столкнулся бы с Z в доме Х. И если это и на самом деле так, то есть, если такая возможность не составляла часть мотивационной основы моего поведения, тогда моя установка по отношению к Z совершенно ни причём в деле объяснения моего поступка. Но можно ли быть уверенным именно в том, каково положение вещей? Представьте, что некто говорит: «Но он прекрасно знает, что Z частый гость в доме Х. Ему должно было быть известно, что там он мог столкнуться с Z. И, учитывая то, что у него были веские основания не желать столкнуться лицом к лицу с Z, — именно это и было его истинным основанием отклонить приглашение, а не то, что он использовал в качестве оправдания». Кто знает? Я ещё вернусь к случаям такого рода, но сейчас я хотел бы обратить внимание на следующее. В том случае, когда мотивация комплексная, всегда имеется возможность, что поступок детерминирован совместно несколькими причинами. Всякое исчерпывающее объяснение с необходимостью должно назвать их всех. Таким образом, становится очевидным, что невозможно утверждать, что это действие выполнено только по одной причине; для совершения этого действия существовало не одно единственное основание, а, скорее всего, несколько. Хотя, может быть и так, что одной единственной причины (или комбинации некоторого количества причин) могло бы быть уже достаточно для того, чтобы повлечь за собой действие. Если это так, то такое действие называется избыточно детерминированным. Эта представление об избыточной детерминации хорошо знакомо психологам и психоаналитикам. VПеред тем, как перейти к вопросу о том, каким образом поступок связан со своим основанием, мы должны сначала сказать несколько слов о том, как конкретный поступок и конкретные основания приписываются кому-либо. Мы видим человека, совершающего движения руками. В одной руке он держит ключ, Описание «простого/изолированного» поведения — то есть движений тела в связи с конкретными действиями — никогда не бывает достаточным для того, чтобы со всей определённостью охарактеризовать поступок (который имел место в действительности). Важно это понять. Для того, чтобы сказать, что сделал субъект поступка, мы должны знать, чего именно он намеревался или стремился, или хотел добиться, выполняя это действие. Это нечто, что предположительно известно ему самому, и, таким образом, простейший «метод» выяснения — спросить его самого. Если мы не имеем возможности это сделать, или же если мы не доверяем его ответу, тогда мы должны обратиться ещё Действие, совершенное для того, чтобы идентифицировать поведение как сознательный акт, обычно подразумевает также указание на возможную причину (или несколько возможных причин) такого акта. Если человек в нашем примере хотел VIТеперь давайте обратимся ко второму вопросу, а именно к тому, как кому-либо приписываются основания определённого сознательного акта. Как определить то, что человек понял приказ или что он верит, что действие приведёт к достижению цели, или что он желает добиться Наличие основания для действия (reason for an action, Handlungsgrund) не может быть отождествлено с условиями, которые могли иметь влияние в один отдельный момент времени или с событиями, которые возникают. То, что основания для действия существуют, — это, так сказать, «глобальный» факт неопределённой временной длительности. Факты подобного рода в конце концов приписываются логическим индивидам вида, который мы называем людьми, на основании их словесного и иного физического/телесного поведения. Поведение, исходя из которого мы приписываем человеку Мы подошли к критическому пункту в философии психологических представлений (включая представления, относящиеся к поступкам). Существует тенденция рассматривать так называемые внутренние, или ментальные, или интер-психические состояния и процессы как равнозначные или даже тождественные физическим состояниям и процессам центральной нервной системы. Эти процессы нервной системы могли бы тогда нам дать критерии, которые бы позволили окончательно определить, существуют ли на самом деле соответствующие ментальные состояния. Идея соответствия между метальными состояниями и состояниями нервной системы неясна; мы Чтобы это было Кроме того, критерии существования побудительных мотивов остались те же, что и прежде, а именно: утверждения субъекта о его действиях, его более раннее и, возможно, также его более позднее поведение, его воспитание и ранние переживания и так далее. Но представим себе такой случай, что мы не можем положиться на эти критерии до такой степени, чтобы иметь возможность сказать с абсолютной уверенностью, что субъект на самом деле действовал, исходя из определённого побудительного мотива или основания. Далее, предположим также, что мы знаем с определённостью, что некоторые (а именно, имеющие отношение к действиям субъекта) события нервной системы имели место. В подобном случае становится возможным сказать, что эти события имели решающее значение. Мы могли бы сказать: «Субъект, очевидно, действовал из VIIВ объяснении действий, принадлежащих типу, названному мной «объяснением понимания», совершение или несовершение действия видится в свете его оснований, то есть действие рассматривается на фоне его мотивации. Это предполагает, что действие было правильным образом распознано и что данные основания на самом деле существуют. Как мы уже убедились, эти предпосылки не тривиальны, но чаще всего они не составляют проблемы. Если мы, однако, предположим, что такого рода затруднений не осталось, тогда возникает вопрос: что именно гарантирует правильность (или истинность) данного объяснения понимания действия? Прежде всего, на этот вопрос можно дать чисто «формальный» ответ: объяснение правильно, если основания, указанные в объяснении, не только имелись в наличии, но ещё и были действенными (effectual, wirksam), так что можно было бы сказать: «Он совершил (или не совершил) это действие по этим основаниям (или потому что он имел эти основания, или в силу этих оснований)». Наш вопрос о точности (или, Я сейчас отвечу на эту новую форму нашего первоначального вопроса таким образом: действенные причины — это в точности те причины, в свете которых мы понимаем действие. Другими словами, я утверждаю, что объяснение понимания поступка не предоставляет какого-либо основания для определения истинности (критерия для определения точности) помимо связи, образованной в акте понимания, между поступком и его основаниями. При желании выразиться более сильно, можно было бы сказать, что объяснение понимания поступка не является ни истинным, ни ложным; оно лежит вне категорий истинности и ложности. Такое утверждение может показаться вызывающим. Может ли оно вообще быть обосновано? Если да, то как? Сразу же напрашивается замечание, что мы открыли дорогу субъективным мнениям. Конечно, не все объяснения действий одинаково хороши. Даже если мы не включаем в построенную нами картину вопросов об истинности или ложности, то, конечно, мы можем различить, понял некто действие или не понял, то есть, провести различие между лучшим и худшим пониманием действия (в свете имеющихся оснований для такого действия). Какое может быть другое основание для таких различений, кроме как «объективно» существующие истины, касающиеся именно связи между действием и его основанием/побудительным мотивом, а не просто действия и его причин как таковых (то есть без связи между ними)? В качестве напоминания о сложности этих вопросов, вспомните, что значит не понимать какое-либо действие. Часто (если не всегда), это означает, что некто либо не распознает правильно действие, интерпретируя, к примеру, случайное (то есть без какого-либо намерения) движение руки как знак, либо приписывает субъекту основания или мотивы, которых у него не было вовсе. В этом случае, непонимание прилагается к определённому действию и его причинам, а не к связи между ними. Но этот тип непонимания не является предметом нашего настоящего обсуждения. VIIIПонимание чего-то подразумевает не только наличие объекта понимания, но также и его субъекта (того, кто понимает). Когда имеется общее согласие насчёт того, как нечто должно быть понимаемо, часто используют безличные формы выражения, такие как: «сегодня понятно, что»… или «это самоочевидно, что… (то есть это общепринято и понятно, что…)», но в общем случае субъект понимания должен быть назван. Так что, если понимание означает объяснение поступка в свете его оснований, возникает вопрос, о чьём понимании мы говорим? Здесь мы можем провести различие между двумя возможностями: первая из них — то, как сам субъект действия понимает свой поступок; а вторая — как внешний наблюдатель понимает поступок субъекта действия. В первом случае мы говорим о само-понимании исполнителя действия, а во втором случае мы должны говорить о понимании внешнего наблюдателя. Очевидно, что само-понимание того, кто совершает действие, играет ключевую роль в правильном понимании действия. Как правило, исполнитель действия знает, что он сделал, то есть он знает, на реализацию какой схемы действий было направлено его поведение. Точно так же ему известно, каковы были его основания совершать или не совершать данное действие и какие именно основания на самом деле побудили его выполнить этот акт. Если мы в качестве внешних наблюдателей хотим узнать, почему он так поступил, то простейший способ это выяснить, это спросить у него самого. Но зачем нам это вообще нужно знать? В большинстве случаев эта проблема даже не возникает — даже для субъекта действия. Если он (по какой-либо причине) рефлексировал по поводу своих действий или если бы Только при определённых, относительно редких, обстоятельствах действие вообще требует какого-либо объяснения. Это обстоятельства, в которых мы не можем автоматически предположить наличие согласия — к примеру, когда внешний наблюдатель интересуется, почему субъект действия поступил так, как он поступил. Первое, что требуется проверить — сделал ли вообще субъект действия то, что, как мы предполагаем, он сделал. Возможно, что мы неправильно распознали действие (то есть субъект действия не делал того, что, как мы думали, он сделал). Но предположим, что мы опознали действие правильно. Следующий вопрос будет такой: почему он, напротив, не воздержался от совершения этого действия? Допустим, мы можем представить, что имелись весомые причины против выполнения этого акта. Мы задаём субъекту действия вопрос, и он рассказывает нам об основаниях, которые не были нам известны. Может так случиться, что на этом все и кончится, то есть между субъектом действия и внешним наблюдателем будет, так сказать, достигнут консенсус. Но, возможно, это и не так, то есть данный ответ не удовлетворит внешнего наблюдателя, ситуация покажется ему «подозрительной». Может ли быть на самом деле так, что основание, предоставленное субъектом действия, было именно тем, которое побудило его сделать то, что он сделал? Или он Давайте снова рассмотрим пример, в котором человек обещал совершить некое сомнительное действие, за которое он к тому же ожидал получить вознаграждение. Мы знаем, что он дал обещание и что ему было известно о перспективе получения вознаграждения. Разве он не знал тогда, что он обещал сделать нечто предосудительное? Да, говорит он, ему это было известно, «но обещание есть обещание». Он добавляет, что перспектива получения вознаграждения не играла никакой роли в его намерении выполнить действие. Однако мы в этом не уверены. Как нам следует поступить, чтобы прийти к какому-либо решению этого вопроса? Может быть, это вполне прозрачная ситуация: ясно, что субъект действия лжёт по поводу своих мотивов. Он прекрасно знает, что он выполнил своё обещание, исходя из эгоистических оснований, а не потому, что он дал обещание. Если это так и есть, тогда не существует никакого противоречия между тем, что является самоочевидным для него, с одной стороны, и объяснением, которому внешний наблюдатель склонен доверять, с другой. Оба они на самом деле разделяют одно и то же мнение; отсутствие согласия здесь только кажущееся. Но ситуация может оказаться и более сложной: возможно, субъект действия лжёт не только внешнему наблюдателю, но и себе самому — такое случается. Он выполнил своё обещание из эгоистических оснований, но не желает в этом признаться — даже себе самому. Может быть, он заблуждался на счёт своего собственного поведения и верит вполне искренно, что он сделал то, что сделал, только Но какое, однако же, внешний наблюдатель может иметь право утверждать, что он знает мотивы действующего субъекта лучше, чем сам этот действующий субъект? Возможно, первый сошлётся на сведения о характере действующего субъекта, основанные на прошлом опыте. Он мог бы сказать нечто вроде: «Я уже давно с ним знаком, Объяснение внешнего наблюдателя выигрывает в силе убеждения, если оно сопровождается предсказаниями. «Вот увидите! Следующий раз, когда он даст обещание, он не сдержит его, если это не будет выгодно для него самого». Этот прогноз не всегда доказывает свою истинность, но, если он довольно часто сбывается, он также косвенно поддерживает объяснение, выдвинутое внешним наблюдателем против объяснения, данного субъектом действия. IXЕсли объяснение внешнего наблюдателя и объяснение субъекта действия противоречат друг другу, может случиться, что внешний наблюдатель признает — на основании дополнительного обсуждения Интересны те случаи, в которых возникает конфликт — в котором внешний наблюдатель настаивает на своей точке зрения и пытается «обратить» («convert», «bekehren») исполнителя действия в новое понимание данной ситуации. Внешний наблюдатель может сказать, что хотя «уста» субъекта действия говорят, что он действовал на основании Х, «сердце» знает, что он действовал на основании Y. Может быть, окажется возможным так повлиять на него, чтобы он признал истину и она стала тем, что говорят его «уста». В основе такого типа рассуждения лежит представление о субъекте действия как о наивысшем авторитете в том, что касается его собственного случая: только действующий субъект может непосредственно усмотреть истину в этом вопросе. Данные внешнего наблюдателя — всегда только опосредованные, внешние. По этой причине согласие с само-пониманием действующего субъекта (иногда после того, как оно было изменено) является решающим критерием правильности любого объяснения его действий. Какого рода аргументы мог бы использовать внешний наблюдатель для того, чтобы попытаться изменить мнение исполнителя действия? Просто убеждая его, что тот не прав. Если бы внешний наблюдатель преуспел в этом — что могло бы значить просто то, что он произвёл «промывку мозгов» исполнителю действия, — насколько собственное понимание субъекта действия заслуживало бы того, чтобы быть основой для доказательства? Даже в тех случаях, когда это понимание не было бы полностью обесцененным в качестве свидетельства, мы всё же не были бы способны безоговорочно закрепить за ним статус «высшего авторитета» в данном вопросе. Рациональные аргументы, на которые мог бы опереться посторонний, в общем случае будут те же самые, что и использованные им для создания основы своего собственного (отличного от принадлежащего субъекту действия) объяснения действия субъекта поступка. Он, к примеру, мог бы попытаться побудить совершившего действие взглянуть на своё поведение в более широкой «автобиографической» перспективе. Он мог бы указать на некоторые общеизвестные события в прошлом, которые совершивший действие не захочет или не сможет отрицать. Он бы предоставил вниманию субъекта действия суждение, которое он (субъект действия) создал о себе в глазах других, и призвал бы его поразмышлять об этом представлении, Существует нечёткая граница между разумными доводами и убеждением, между промывкой мозгов и обоснованной убеждённостью. По этой причине оправданно задаться вопросом: может ли статус «высшего авторитета» в вопросах истинности быть придан пониманию самого субъекта действия в том случае, когда понимание явилось продуктом такого убеждения. Не должно ли придавать мнению постороннего столько же, если не больше, веса, чем пониманию самого субъекта действия? Предположим, что «обращение» произошло. Исполнитель действия говорит нечто вроде: «Я признаю, что сдержал своё обещание не потому, что чувствовал моральное обязательство сдержать его, но скорее потому что я ожидал удовлетворения от личной выгоды в результате выполнения обещания». Или, возвращаясь к примеру с приглашением, он говорит: «Причиной, по которой я не принял приглашение в гости к Х, было то, что я чувствовал себя некомфортно В этом пункте возникает философски значимый вопрос: как правильно описать то, что произошло? Следует ли сказать, что субъект теперь видит истину о себе самом? Эта истина была, так сказать, всегда в наличии, только спрятана за завесой самообмана субъекта. Когда завеса была прорвана, то даже субъект увидел истину, которую посторонний уже видел (или полагал, что видит) — конечно, без абсолютной уверенности по поводу того, что он действительно видел, до тех пор пока субъект не подтвердил точность его впечатлений. Или же следует сказать, что субъект сейчас видит своё поведение уже Я бы хотел обратить внимание читателя на изобилие образов и метафор, наполняющих этот разговор об истине. Истина была здесь, она «была видима», но «в его сердце» она «за завесой». Когда субъект был «обращён», она «открылась» субъекту, который теперь в состоянии признать «себя истинного». Мы сейчас вступили в область, которую можно назвать «эпистемологией психоанализа». Психоаналитик мог бы сказать, что на самом деле суперэго субъекта с самого начала распознало связь между мотивом и действием, но что только средствами психоаналитического процесса это знание могло быть извлечено из глубин его бессознательного на поверхность сознания, чтобы открыться для эго, которое некогда вытеснило это знание. Соблазнительно взять на вооружение такие метафоры, как психоаналитическая метафора «уровней, или слоёв сознания», или религиозный образ «обращения». Эти метафоры по сути нам себя навязывают; это хорошие образы (метафоры) Чтобы понять, каким образом разговор об истинности какого-либо объяснения некоторого действия может вводить в заблуждение, нам необходимо задаться следующим вопросом: Что это за нечто, которое сначала было «спрятано» от субъекта Как мы уже сказали, здесь предполагается, что субъект не лгал, когда он давал своё первое объяснение, то самое объяснение, которое посторонний нашёл подозрительным и от которого субъект позже отказался. Если он не лгал, значит он был искренен. Но как он мог быть искренним, если позднее он признал, что его первое объяснение не выдерживает критики (did not «hold water», nicht stichhaltig). Если мы решили не рассматривать его «обращение» как результат промывки мозгов, то в таком случае мы вынуждены будем признать, что он не был полностью искренен. Его новое понимание в конце концов не было ему насильно навязано, скорее всего оно представляет собой искреннее, подлинное осознание того, что послужило мотивами его действия в прошлом. Таким образом, это подлинное осознание должно было Давайте снова вернёмся к примеру с обещанием. Если мы объясняем действие, говоря, что за его совершение субъект ожидал вознаграждения, тогда его ожидание должно было также существовать в то самое время, когда действие выполнялось. В противном случае мы не могли бы утверждать, причём утверждать истинно, что субъект на самом деле имел это (в том числе, и это, помимо прочих) основание для выполнения действия, невзирая на его сомнительный характер. Ему должно было быть известно — может быть, на основе его более раннего опыта — что он мог рассчитывать на некоторое вознаграждение или на отдачу в виде расположения со стороны того, кому он дал обещание. Может быть и так, что он не имел этого в мыслях в момент выполнения своего действия. Может быть, у него была «нечистая совесть», когда он шёл на совершение этого предосудительного действия, а может, он отодвинул мысль о вознаграждении на задний план, в то же время убеждая себя, что он обязан сделать то, что он сделал, в силу обещания, которое он дал (а обещания нужно выполнять). Примерно так может выглядеть описание в том случае, если субъект наполовину искренен, а наполовину неискренен в размышлениях по поводу своих собственных действий. Это описание говорит нам, в каком смысле могло бы быть оправдано наше утверждение, что связь между действием и эгоистическим мотивом существовала с самого начала, а не только после того, как субъект обрёл понимание на счёт существования этого мотива. Поэтому я и говорю, что в случае, который мы называем «обращением», субъект в своём само-понимании (self-understanding, Selbstverständnis) связывает свои действия с их мотивационной основой После всего этого, что мы можем сказать о позиции, заявленной ранее, что субъект действия сам есть высший авторитет, когда он берётся за то, чтобы выносить суждения по поводу своих собственных поступков? Я полагаю, что мы должны признать, что для такой позиции нет неопровержимого основания, раз уж мы увидели и приняли, что эффект «обращения» коренится не в том, что субъект открывает нечто в себе самом, а скорее в том факте, что теперь имеет место согласие в оценке или понимании его действий. Это представление о высшем авторитете субъекта в подобных вопросах имеет основу в опыте, который, однако, легко может быть неправильно истолкован. Как мы уже сказали, субъект обычно знает, что он сделал и каковы были основания для его поступков, лучше любого постороннего наблюдателя. По этой причине посторонний, который сомневается или не принимает объяснения исполнителя действия, в общем зависим от информации, которую только исполнитель и может предоставить. Посторонний должен вступить в диалог с субъектом действия, в разговор с целью обмена информацией. Это является необходимым аспектом того процесса, о котором я говорил как об «обращении». Однако этот аспект не исчерпывает всей сути дела. Как известно каждому, кто «знает людей», человек может выдать то, что у него внутри, иными способами, нежели вербальный. То, что он делает, может расходиться с тем, что он говорит. Понятно, что субъект владеет «ключом» к смыслу своего поступка. Но, в то же время, вовсе не обязательно именно он лучше всех владеет этим ключом. Может быть, именно посторонний является тем, кто может применять эти ключи более умело для того, чтобы открыть дверь в секретную камеру души — но не с абсолютной достоверностью. Ни сам субъект, ни внешний наблюдатель не могут привести неопровержимые философские основания для того, чтобы узаконить претензию на исключительное право обладания высшим авторитетом в объяснении действий. ХВ завершение, рассмотрим случай, когда достичь согласия не удаётся. Как субъект поступка, так и посторонний наблюдатель настаивают, соответственно, каждый на своём объяснении поступка. Никто из них не позволяет убедить себя в точке зрения другого. Означает ли это, что проблема должна остаться неразрешённой? Важно обратить внимание на то, какой смысл мы здесь вкладываем в слово «нерешённый». То, что проблема не решена, означает здесь, что не было достигнуто какое бы то ни было соглашение, а не то, что уже существующие факты не могут быть обнаружены. Поэтому нужно задаться вопросом, какие условия должны быть соблюдены, прежде чем мы могли бы сказать, что имеется «согласие». Представление об этом также не имеет чётко очерченных контуров. Обычно бывает достаточно того, чтобы некоторое количество людей утверждали некоторую точку зрения и никто против неё не возражал. Достаточно ли одного отклоняющегося мнения, чтобы разрушить консенсус? Не обязательно. Некоторым «отклоняющимся мнениям» мы не придаём особого значения. У нас могут быть веские причины отмахнуться от них и повесить на них ярлык, утверждая, что они «эксцентричные», «общеизвестно ненадёжные», что их «невозможно принимать всерьёз» или даже что они «безумны». Но можно ли на самом деле точно таким же образом не принимать во внимание голос исполнителя действия? Если мы развеяли миф о высшем авторитете субъекта, тогда может показаться, что можно ответить на этот вопрос утвердительно, по крайней мере, в Такой случай будет иметь место, если мы определим, что субъект лжёт по поводу мотивов своих поступков и на самом деле разделяет наше мнение, касающееся правильного объяснения его действий. Тогда мы имеем дело только с кажущимся отсутствием консенсуса. Но именно по этой причине такой случай представляет мало интереса. Гораздо больший интерес представляют те случаи, в которых мы сталкиваемся с характером субъекта как существа настолько нравственно испорченного и упорствующего в своей неправоте или когда мы видим, что его суждение настолько слабо и запутанно, что мы не придаём никакой ценности его «объяснениям» его же собственных действий. Мы видим, что он не способен дать честный отчёт о себе самом и, таким образом, отрицаем за ним право быть судьёй в вопросе, касающемся его самого. Консенсус, касающийся его поведения, зависит теперь исключительно от мнений посторонних. Весьма возможно также, что все те, кто знает об этом случае и принял на счёт него какую-либо позицию, имеют мнение, совпадающее с правильным объяснением действий субъекта. Дело, таким образом, воспринимается как решённое — и без привлечения субъекта. Нельзя отрицать, что такие решения иногда принимаются. Но в них есть Насколько легче было бы принять какую-либо определённую точку зрения на вопросы подобного рода, если бы мы могли твёрдо держаться представления об объективной истине — истине, существующей независимо от того, что | |