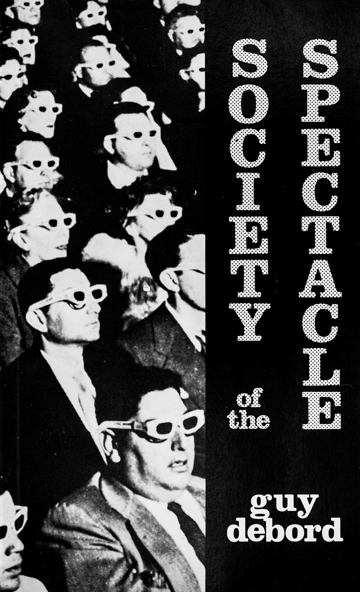

Обложка издания «Общество спектакля» (La Société du spectacle) — это основное произведение французского теоретика искусства, художника-авангардиста, социального философа и писателя Ги Эрнеста Дебора ( | |

| Произведение: | RU: Общество спектакля FR: La Société du spectacle |

| Документ: | Общество спектакля |

| Автор: | |

| Публикация: | Paris, Buchet-Chastel, 1967 (первое издание). |

| Раздел: | |

| Дискурс: | |

| Текст статьи: © А. Р. Усманова. Подготовка электронной публикации и общая редакция: © Центр гуманитарных технологий. Главный редактор: Агеев А. В. Информация на этой странице периодически обновляется. Последняя редакция: 31.01.2026. | |

«Общество спектакля» (La Société du spectacle) — это основное произведение французского теоретика искусства, художника-авангардиста, социального философа и писателя Ги Эрнеста Дебора ( Работа Ги Дебора посвящена анализу современного капиталистического общества западного типа с леворадикальных позиций. По словам самого Ги Дебора, это произведение стало «выражением наиболее радикальной позиции» в момент социально-политического кризиса во Франции в мае 1968 года, который привёл в итоге к смене правительства, отставке президента Шарля де Голля, и значительным изменениям во французском обществе: «даже последние простофили того времени смогли Произведение Ги Дебора выстроено как совокупность тезисов, по форме напоминающих «Тезисы о Фейербахе» К. Маркса и воспринимается, прежде всего, как художественный манифест, предоставляющий концептуальный аппарат для анализа политических и экономических подтекстов современной визуальной культуры. В то же время её можно считать переводом экономических идей К. Маркса на язык современной культурной теории: не случайно для многих интерпретаторов она выступает как «Капитал» нового поколения. Ги Дебор анализирует не только экономическую, но и политическую [не]состоятельность марксизма в современных условиях. Он полагает, что невозможность преодоления товарного фетишизма ставит под вопрос возможность любого революционного движения, по крайней мере в терминах оппозиции рабочего класса и буржуазии, которые по сути представляют собой нерасторжимое целое, они тождественны: в непонимании этого заключалось историческое фиаско так называемой пролетарской революции и лично К. Маркса (глубоко буржуазного мыслителя, по мысли Ги Дебора) как её пророка. Одним из источников вдохновения для Ги Дебора выступала «Диалектика Просвещения» М. Хоркхаймера и Т. Адорно, постулировавших тотальность культуриндустрии в современном обществе, а также показавших, что «развлечение становится пролонгацией труда в условиях позднего капитализма», а «искусство есть лишь разновидность товара, сделанного, поставляемого, приравненного к индустриальной продукции, продающегося и заменимого», или же Das Passagen-Werk В. Беньямина, задавшего современный ракурс интерпретации феномена Modernity — реальность (и наиболее характерная особенность) последнего состоит в потреблении иллюзий взамен или наряду с материальными благами. Не менее важна в этом контексте и концепция Д. Лукача: именно из разработанной им оппозиции становления и ставшего, овеществляющего отчуждения и праксиса вытекает предложенная Ги Дебором интерпретация «спектакля». С помощью понятия «спектакль» Ги Дебор объясняет целый ряд современных культурных и идеологических феноменов: специфику современных индустриальных обществ развитых стран, проблему глобализации (в самом широком смысле), порочность репрезентации, доминанту визуальности в современной культуре, и многое другое. За основу определения «спектакля» можно взять тезис 34: «Спектакль есть капитал на той стадии накопления, когда он становится образом», причём капитал перестаёт быть «невидимым центром, управляющим способом производства»: всё протяжение общества — это его портрет. Спектакль, по мысли Ги Дебора, — это идеология универсально значимая, Термин «спектакль» в интерпретации Ги Дебора содержит в себе совокупность разнообразных (и не всегда вычитываемых) коннотаций, например:

Ги Дебор наделяет «общество спектакля» следующими характеристиками:

Характерно, что Ги Дебор выстраивает свою концепцию спектакля как завуалированную критику «окуляроцентризма» европейской философии, поскольку спектакль, как тенденция предъявлять мир, который уже не схватывается непосредственно, через различные специализированные опосредования, полагает зрение привилегированным человеческим чувством, каковым в прежние эпохи было осязание. Ги Дебор объявляет спектакль наследником всей слабости западного философского проекта, представлявшего собой понимание деятельности, в котором первенство принадлежало категориям видения. Та критика, которую Ги Дебор адресует буржуазному обществу, ещё более подчёркнута по отношению к обществу, построенному в духе квазиреволюционных идеалов и породившему примитивный спектакль тоталитарного бюрократического общества: по мнению Ги Дебора, пролетариат всегда был лишь коллективным зрителем затевавшейся якобы ради его блага революции. Так, присвоение «голосов» рабочего класса небольшой группой «репрезентантов» их мнения создало, по мысли Ги Дебора, величайшую историческую иллюзию, фиктивный мир «государства рабочих и крестьян». Схожим образом западная революция 1968 года, в преддверии которой была написана эта книга, также завершилась «интегрированной театрализацией», о чём Ги Дебор писал в многочисленных «Комментариях» к различным переизданиям «Общества спектакля». Впрочем, согласно тезису 23, потенциальная угроза спектакуляризации существовала всегда — ибо власть нигде и никогда никого, кроме самой себя, не репрезентировала, хотя, казалось бы, требование репрезентативности лежит в основании всей политической системы общества. В действительности цель любой политической системы состоит в фальсификации общественной жизни. Поэтому демократия есть, прежде всего, видимость демократии. Спектакль (как зрелище) и власть (не только в буржуазном государстве) — взаимополагающие категории, поскольку оба являются продуктами «древнейшей общественной специализации», заключающейся в том, чтобы говорить от имени других. Таким образом, допуская множественные интерпретации «видимого мира» позднего капиталистического общества, Ги Дебор не оставляет никаких иллюзий относительно его эстетизированной поверхности. Не то чтобы Ги Дебор демонизировал видение как таковое, однако критикуя тот способ, которым западное общество научилось манипулировать видением и злоупотреблять им, автор оказывается очень близок к другому французскому мыслителю — М. Фуко, считавшему, что современный человек живёт не в обществе спектакля, но в обществе надзора, и что люди находятся не в амфитеатре и не на сцене (местах органичного существования спектакля), но в паноптической машине, где «глаз власти» управляет миром и ими. В то же время Ги Дебор лишает наблюдателя его привилегированного положения: и его (наблюдателя) терзает мания подглядывания, в «обществе спектакля» и он может в любую минуту оказаться под прицелом чужого взгляда, он сам подвергается опасности «объективирования» и «овеществления» — посредством превращения в образ. | |

Библиография | |

|---|---|

Издания и публикации: | |

| |

Переводы на русский язык: | |

| |