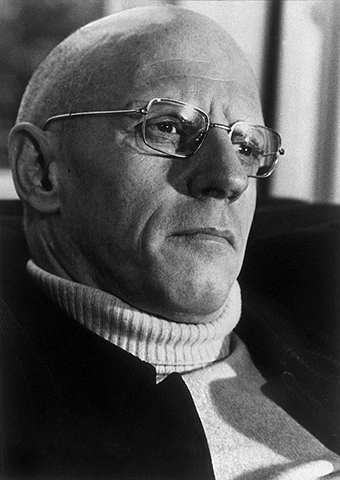

Мишель Фуко (Michel Foucault; | |

Я говорю, я лгуГреческая истина содрогнулась некогда в этом единственном утверждении «Я лгу». «Я говорю» подвергает испытанию всякую современную литературу. Эти два утверждения, сказать по совести, не равносильны одно другому. Мы хорошо знаем, что можно освоить аргументацию Эпименида, если различить во внутреннем дискурсе, искусно сосредоточившемся на себе самом, два предложения, из которых одно есть объект другого. Грамматическая конфигурация данного парадокса прекрасно вычерчивает (особенно если он повязан простой формулой «Я лгу») эту сущностную двойственность: она не может её устранить. Всякое высказывание должно являться превосходящим по отношению к тому, которое служит первому объектом. Идёт ли речь об обращении высказывания-объекта обратно в то, что его обозначает; или о том, что искренность критянина в момент, когда он говорит, будет скомпрометирована содержанием его утверждения; или же о том, что, рассуждая о лжи, он вполне может солгать — все это есть в меньшей степени препятствие логически непреодолимое, чем следствие простого и ясного факта: говорящий субъект есть тот же, о ком он говорит. В момент, когда я просто произношу «я говорю», мне не угрожает ни одна из этих опасностей. И два высказывания, прячась в этом едином высказывании: «я говорю» (je parle) и «я говорю, что я говорю» (je dis que je parle), никак себя не компрометируют. И вот «Я» уже скрыто стенами неприступной крепости, где утверждение утверждает само себя, подстраиваясь под себя самого, не выходя ни за какие границы, предотвращая всякую опасность ошибки, поскольку я не говорю ничего, кроме констатации того, что я говорю. Высказывание-объект и то, которое его высказывает, сообщаются между собой без препятствий и умолчаний не только со стороны слова, что стоит сейчас под вопросом, но Вполне, однако, может оказаться, что все не так просто. Если формальная позиция «я говорю» не ставит перед нами особой проблемы, смысл настоящего выражения, несмотря на внешнюю ясность, открывает, возможно, безграничную область вопрошания. «Я говорю», по сути, отсылает нас к дискурсу, который, предлагая некий объект высказывания, служит ему же основанием. Тем не менее, этот дискурс терпит поражение. «Я говорю» располагает свою суверенность исключительно в отсутствии всякого другого языка. Дискурс в данном случае не предшествует высказываемой обнажённости в момент, когда я произношу «я говорю», и исчезает в тот самый момент, когда я замолкаю. Всякая возможность языка иссушается здесь переходностью, в которой он осуществляется. Пустыня окружает его. В какой предельной истончённости, в какой точке исключительности удерживается, сосредоточивается язык, желающий вступить во владения освобождённого от покровов «я говорю». По крайней мере, справедливо, что пустота, где заявляет о себе скудость «я говорю» без содержания, не есть та абсолютная прощелина, проём, откуда язык мог бы сочиться до бесконечности. В то время как субъект — «Я», которое говорит, — дробится, распыляется и рассеивается, пока не исчезнет в этом обнажённом пространстве. Если в самом деле язык имеет единственным пристанищем одинокую суверенность «я говорю», ничто не может ограничить его в правах: ни тот, кому он адресуется, ни истина того, о чём он говорит, ни авторитетные ценности или системы, которые он предъявляет. Иными словами, он более не есть дискурс или сообщение Мы привыкли думать, что для литературы эпохи Модерна характерно удвоение, позволяющее ей назвать себя литературой. В этой самореферентности она нашла бы средство одновременно предельно интериоризировать себя (стать теперь всего лишь самоизложением) и возвестить о себе в мерцающем знаке своего отдалённого существования. На самом деле событие, породившее то, что — в строгом смысле слова — мы понимаем сегодня под литературой, оказывается порядком интериоризации только на первый взгляд. Речь в большей степени идёт о переходе во Внешнее. Язык ускользает от модуса бытия в дискурсе — так сказать, от династической преемственности репрезентативной культуры — и вот уже литературное слово разворачивается, исходя из себя самого, образуя своего рода сеть, каждая точка которой, отдалённая от прочих, даже от самых близлежащих, находится по отношению ко всем другим в пространстве, одновременно вмещающем и разделяющем их. Литература не есть язык, который приближается к себе вплоть до момента своего обжигающего проявления. Это язык, наиболее удалённый от себя самого. И если в таком «само-овнешнении» (mise «hors de soi») он срывает покровы с собственного своего бытия, эта внезапная ясность обнаруживает скорее разрыв, чем складку [2], скорее рассеивание, чем возвращение знаков к самим себе. «Субъектом» литературы (тем, кто говорит через неё, и тем, о ком говорит она) был бы тогда не столько язык в его позитивности, сколько пустота, где язык обретает своё пространство, заявляя о себе в обнажённости «я говорю». Это нейтральное пространство характеризует сегодня литературу Запада (вот почему её не назовёшь теперь ни мифологической, ни риторической). Но что так настойчиво вынуждает нас мыслить эту литературу (тогда как иной раз речь могла бы идти о том, чтобы мыслить истину), так это то, что «я говорю» функционирует как обратный порядок «я мыслю» [3]. Последнее ведёт к несомненной уверенности в «Я» Опыт ВнешнегоПрорыв к языку, из которого изъят субъект, обнаружение несоответствия, быть может, непоправимого между возникновением языка в его бытии и его осознанием себя, каков он есть, представляет сегодня опыт, проявляющийся в культуре самым различным образом: в едином жесте письма или в попытках формализовать язык, в изучении мифов и психоанализе, в исследованиях Логоса как колыбели всей западной рациональности. И вот мы уже перед тем зиянием, что длительное время оставалось недоступно нашему взгляду: бытие языка проявляется не иначе как в месте исчезновения субъекта. Но каким образом могли бы мы вступить в такое странное отношение? Быть может, посредством той формы мысли, чью смутную возможность западная культура только наметила на своих полях? Той мысли, которая удерживается вне всякой субъективности, чтобы дать ей проступить, вычертить как бы извне её пределы, возвестить о её конце, обратить её в рассеянное мерцание Рано или поздно нужно будет попытаться определить фундаментальные формы и категории этой мысли о Внешнем. Попытаться вновь обрести её медленное течение, понять, откуда она к нам пришла Менее рискованным будет предположить, что первый разрыв, через который мысль о Внешнем пробилась к нам навстречу, парадоксальным образом обнаруживается во вторящем себе монологе де Сада. Во времена Канта и Гегеля, когда интериоризация закона истории и мировой закономерности была, вероятно, как никогда ещё, востребована западным мышлением, Сад не прекращает говорить об обнажённости желания как о беззаконном законе мироздания. В то же самое время в поэзии Гёльдерлина проступило мерцающее отсутствие богов, и обязательство ждать, возможно, до бесконечности, возвестило о себе как о новом законе — вот смутная подмога, происходящая из самого факта «поражения Бога». Можем ли мы по совести сказать, что в один и тот же момент Гёльдерлин и Сад (первый, обнажая желание бормочущей бесконечности дискурса, второй, разоблачая увёртки богов в разломе языка на пути к самопотере) подготовили, хотя и неявно, нашу мысль к опыту Внешнего? Опыту, который в то время должен был оставаться не то чтобы потаённым (ибо никогда ранее он не проникал в плотные слои нашей культуры), но текучим, инородным, внешним нашему внутреннему на протяжении всего того времени, когда формировалось самым настоятельный образом требование интериоризировать мир, стереть отстранение, преодолеть обманчивые моменты Entäußerrung [4], очеловечить природу, приблизить к ней человека и возместить земле те сокровища, что были потрачены на небеса. Итак, тот опыт, что вновь появляется во второй половине XIX века Бланшо не может быть только одним из свидетелей этой мысли. Насколько он самоустраняется в проявленности своего творчества, настолько он не спрятан и не сокрыт в своих же текстах, но изъят из их существования и изъят посредством чудесной силы их существования. Он, более того, есть для нас сама эта мысль — реальное присутствие, абсолютно отдалённое, мерцающее, невидимое, неизбежная участь, неотменимый закон, невозмутимая, бесконечная мощь, мера которой — сама эта мысль. Рефлексия, литератураКрайне трудно дать этой мысли язык, который был бы ей верен. Любой чисто рефлексивный язык рискует фактически свести опыт Внешнего к измерению внутреннего. Незаметно рефлексия стремится репатриировать его в направлении сознания и разворачивать, вводить его в описание пережитого, в котором «Вовне» вырисовывалось бы лишь как опыт тела, пространства, пределов желания, неизгладимого присутствия другого. Словарный запас, которым располагает литература, также полон опасностей: в объёмности, порой в одной только определённости самых нейтральных или скороспелых образов опыт рискует подвергнуть себя означиванию уже сложившимися значениями, которые под видом воображаемого Внешнего лишь наново ткут старую ткань внутреннего. Вот откуда необходимость конвертировать рефлексивный язык. Он должен быть обращён не ко внутреннему подтверждению — Симметричная конверсия языка — вот в чём нуждается сегодня литература. Этот язык уже не должен быть той властью, что неутомимо производит и заставляет вовсю блистать образы, но той силой, которая, напротив их распутывает, развоплощает, освобождает от излишеств веса, делает их прозрачными, мало-помалу наполняет их светом до тех пор, пока они не засияют, и рассеивает их в лёгкости непредставимого. Художественные образы Бланшо суть больше, чем образы, они, скорее, трансформация, перемещение, нейтральное посредничество, зазор между образами. Они точны, выверены их очертания вычерчены в гризайле повседневного и анонимного. И если они уступают место изумлённому восхищению, то это всегда случается не в них самих, но в пустоте, что их окружает, в том пространстве, где они обитают без опор и оснований. Вымышленное, условное, литературное не заключено ни в вещах, ни в людях, но в невозможном подобии того, что между ними: во встречах, в близости наиболее удалённого, в абсолютном сокрытии там, где мы суть. Литература, следовательно, призвана не сделать видимое невидимым, а показать, насколько невидима невидимость видимого. Вот откуда её глубинное сходство с тем пространством, которое в этом смысле является по отношению к литературе тем же, что и отрицание по отношению к рефлексии (тогда как диалектическое отрицание связано с баснословной небылицей времени). Такова, вероятно, роль, которую играют почти во всех рассказах Бланшо дома, коридоры, двери и комнаты: места без мест, влекущие пороги, закрытые, защищённые пространства Таким образом, рефлексивная настойчивость, всегда обращённая вовне себя самой, и литература, нивелирующая саму себя в пустоте, где она развенчивает собственные формы, скрещиваются для того, чтобы образовать тот дискурс, что возникает вне образов и завершённостей, вне истины, вне театра и масок, вне утверждений и доказательств, свободный от всякого центра, от всяких корней. Дискурс, который учреждает своё собственное пространство как Внешнее, к которому и извне которого он говорит, как слово о Внешнем, что встречает в произносимом Внешнее же, к которому оно обращено, Этот дискурс будет началом толкования: бесконечным повторением того, что там, вовне, не прекращало бормотать. Но как слово, которое остаётся всегда вовне произносимого, он будет беспрерывным прорывом к тому, свет чего, абсолютно чистый, прозрачный свет, никогда не обретал языка. Этот особый способ бытия языка — возврат к полой двусмысленности начала и завершения — проходит, вероятно, через все романы и рассказы Бланшо и свойствен также его критике. В самом деле, с того момента, как дискурс прекращает следовать велению интериоризирующейся мысли и, обращаясь к самому бытию языка, направляет мысль ко Внешнему, он тут же и сплошь оказывается: подробнейшим рассказом об опытах, встречах, невероятных знаках; языком поверх Внешнего всякого языка; словами поверх пронзающей невидимости слов; вниманием к тому, что в языке уже существует, что в нём и что им уже сказано, проявлено, впечатано; вслушиванием не только в то, что произносится, но Быть влекомым и рассредоточеннымВлечение для Бланшо есть, вероятно, то же, что и желание для Сада, сила для Ницше, материальность мысли для Арто, трансгрессия для Батая: чистый опыт Внешнего и предельная обнажённость. Нужно, к тому же, хорошо понимать, что обозначается этим словом: влечение, каким воспринимает его Бланшо, не ищет опоры ни в каком очаровании, не прерывает никакое одиночество, не основывает никакого позитивного сообщения. Быть влекомым не значит быть увлекаемым притягательностью Внешнего. Но, скорее, испытывать — в пустоте и нищете — присутствие Внешнего, а также ощущать то, что напрямую связано с этим присутствием, признавая тот факт, что мы находимся необратимо, бесповоротно вне этого Внешнего. Влечение, вместо того чтобы призывать внутреннее приблизиться к Влечение по необходимости сопряжено с небрежностью. Отношения между ними сложные. Чтобы дать увлечь себя, человек должен быть невнимательным — той сущностной невнимательностью, которая обесценит всё, за что бы он ни взялся (Тома в «Аминадаве» пересекает двери волшебного пансиона не иначе как позабыв войти в дом напротив), обратит в ничто его прошлое, ближних, всю его прежнюю жизнь, которая, таким образом, снова станет уделом Внешнего. (Ни в пансионе из «Аминадава», ни в городе из «Всевышнего», ни в «санатории» из «Последнего Человека», ни в квартире, описанной в повести «В желанный миг», мы не знаем о том, что происходит вовне, это нас не волнует: мы вне этого вне, которое никак не обозначено, но на которое беспрестанно указывает нам белизна его отсутствия, бледность туманного воспоминания, самое большее — отражение снега в окне.) Подобная невнимательность есть, по правде, не что иное, как обратная сторона усердия — таким безмолвным прилежанием, неоправданным, упрямым, вопреки всем препятствиям, он отдаёт себя во власть влечения или, точнее (поскольку влечение лишено позитивности), пребывает в пустоте бесцельным и неподвижным движением самого влечения. Клоссовский был прав тысячу раз, подчёркивая, что Анри, персонажа «Всевышнего», зовут Зорге (Забота) [10], именем, которое звучит в тексте не более двух-трёх раз. Но всегда ли это усердие разбужено в нас и не порождает ли оно собой забвения — пусть более ничтожного, но сколь более решительного, чем самое основательное забвение всей нашей жизни, наших прежних привязанностей и уз родства? То движение, что вынуждает человека, влекомого беспрестанно продвигаться вперёд, не есть ли оно на самом деле рассеянность или заблуждение? Не следовало бы нам «остановиться и успокоиться», как это неоднократно предлагалось в повестях «Тот, кто не сопутствовал мне» или «В желанный миг?» Истинный смысл усердия — не заключается ли он в том, чтобы обременить себя своей собственной заботой, переусердствовать, приумножить хлопоты, опьяниться упорством, пойти навстречу влечению, тогда как оно властно повелевает из глубины своего убежища именно тому, что удалено от него? В самой природе усердия — быть рассеянным, верить, что утаённое не здесь, что прошлое вернётся, что оно связано с законом, что прошлое ожидают, подстерегают, выслеживают. А что, если Тома (быть может, здесь следовало бы вспомнить о «Фоме Неверующем») более других имел в себе веры, заботясь о собственном вероисповедании, требуя зреть воочию и «вложить персты?» И есть ли то, до чего он дотронулся, коснувшись плоти, есть ли это то самое благо, что искал он, когда взывал о воскрешённом присутствии? То озарение, что пронзает его, не является ли оно в той же мере и тьмою, в какой оно было светом? Люси, быть может, не та, кого он искал. Быть может, ему следовало бы спросить того, кого назначили его спутником. Быть может, вместо того чтобы желать подняться на вершины ради обретения той немыслимой женщины, что улыбнулась ему Такая неопределённость, которая обращает усердие и рассредоточив в два взаимообратимых образа, основывается, вероятно, на принципе той «небрежности, что царит в доме» [11]. Рассредоточение более явленное, более потаённое, более двусмысленное, но более основательное, чем что бы то ни было. В этом рассредоточии, в этой рассеянности всё может быть расшифровано как умышленный знак, тайное исполнение, шпионаж или ловушка: быть может, ленивые слуги — это скрытые силы, быть может, круговорот случайностей распределяет судьбы, уже давно вписанные в книгу. Но здесь не усердие оборачивает, окутывает собой невнимание как неизбежная составляющая его тени. Эта рассеянность остаётся столь безразлична к тому, что может о ней возвестить или сокрыть её, так что всякий жест по отношению к ней берёт на себя роль знака. Именно рассеянность и привлекла Тома. Открытость влечению здесь и есть рассеянность, которая привечает влекомого. Принуждение, нами испытываемое (и вот почему оно, это влечение, абсолютно Мы влекомы в той мере, в какой рассеянны. Вот почему усердие должно было заключаться в том, чтобы рассеивать эту сосредоточенность: в том, чтобы самому становиться решительно небрежной заботой, устремляться навстречу свету в рассеянности тени, и так вплоть до того момента, когда обнаружится, что свет есть не что иное, как рассредоточение, чистое Внешнее, равноценное ночи, которая рассеивает — как задуваем мы пламя свечи — то рассеянное усердие, что было влекомо ею. Где закон, что делает закон?Быть рассредоточенным и влекомым — это способ проявить Явленный в самой своей сути, закон будет уже не законом, но лишь податливым внутренним нашего сознания. Если бы, напротив, он присутствовал в тексте, если бы можно было разглядеть его между строк; если бы нашлась та ведомость, по которой можно было бы с ним свериться, — вот тогда бы он оказался надёжной опорой вещей внешних. Тогда бы мы могли исполнять его или не повиноваться ему. Но где была бы тогда его власть, какая сила, какой авторитет внушили бы тогда почтение к нему? В самом деле, наличие закона — это его сокрытие. Закон как суверен правит городами, институтами, нашими деяниями. Что бы мы ни делали, как бы далеко ни заходили наши неразбериха и беспечность, он уже распластал над нами свою власть: «Дом всегда, постоянно, каждый миг, пребывает в том состоянии, какое ему под стать» [13]. Свободы, доступные нам, не в силах воспрепятствовать силе закона. Мы вполне можем верить, что неподвластны ему, что на его претворение в жизнь мы смотрим со стороны. Но стоит уверовать нам, что мы далеки от его предписаний (да и писаны они не для нас), мы оказываемся ближе всего к закону, мы приводим его в действие, мы «способствуем претворению в жизнь общественного вердикта» [14]. И, однако же, это непрестанное обнаружение никогда не проливает свет на то, что мы говорим, или на то, чего желает закон. Более чем порядок или скрытое предписание к действиям он есть то Внешнее, что их обволакивает и через это избавляет их от всякого внутреннего. Он есть та ночь, что полагает им границы, та пустота, что обступает их со всех сторон, возвращая им, без чьего-либо ведома их исключительность посреди бесцветной монотонности всеобщего и очерчивая вокруг них пространство недомогания и беспокойства, неудовлетворённости и приумноженного усердия. То же самое можно сказать С одной и другой стороны невидимости закона «Аминадав» и «Всевышний» образуют диптих. В первом романе странный пансион, куда добрался (привлечён, призван, быть может, избран и при этом понуждаем то и дело преступать запретные пороги) Тома, кажется, подчинён закону, неведомому нам. О его близости и отсутствии беспрестанно напоминают: двери, открытые и запретные; великое колесо уготованных нам судеб, ещё девственно нетронутых или же вообще не поддающихся расшифровке; нависающий верхний этаж, откуда раздаётся призыв, откуда ниспадают на нас анонимные указы и постановления, но куда никому не дано иметь доступа. Те, кто пожелал захватить закон в его логове, встретили там — одновременно — всё ту же монотонность, насилие, кровь, смерть, обвал, крушение, наконец, покорность судьбе, отчаяние, добровольное, роковое исчезновение во Внешнем. Ибо Внешнее закона столь неприступно, что мы обречены только желать победы над ним и тщетно пытаться в него проникнуть. Обречены не на наказание, которое было бы тогда принуждением закона, но на внешнее самого этого Внешнего, на глубокое из забвений. Что же касается «слуг» — тех, кто в отличие от «жильцов» является «местными» — охранников и прислуги, должных представлять закон, чтобы приводить его в действие и бессловесно подчиняться ему, то никому, даже им самим, неведомо, чему они, собственно, служат (закону дома или воле хозяев). Мы не уверены даже в том, что это не бывшие обитатели пансиона, ставшие впоследствии слугами. Они суть одновременно усердие и беспечность, пьянство и внимательность, сонливость и беспрестанная деятельность, двойственный лик злобы и заботливости: то, в чём скрывается потаённое, и то, что вместе с тем предаёт его обнаружению. Во «Всевышнем» сам закон (в Но закон не может ответить на эту провокацию иначе как собственным удалением и отстранением: не потому что он замкнул себя в тишине ещё более глубокой, но в силу того, что он остаётся в самотождественной неподвижности. Мы вполне можем броситься в эту зияющую пустоту: заговоры могут вполне состояться, слухи о саботаже распространиться, пожарища и убийства заменить собой порядок, в высшей степени церемонный и чопорный. Порядок закона никогда не был столь суверенен, поскольку он охватывает теперь даже то, что жаждет его опрокинуть. Тот, кто вопреки закону хочет основать новый порядок, создать иную полицию, иное государство, не встретит ничего, кроме безмолвного и холодно любезного приёма, что устраивает нам сам закон. Сказать по совести, этот последний неизменен: он, раз и навсегда, сошёл в могилу, и любая из принимаемых им форм будет теперь не более чем метаморфозой этого бесконечного умирания. Под маской, заимствованной из греческой трагедии, — с грозной и сострадательной матерью вроде Клитемнестры, с исчезнувшим отцом, с сестрой, ожесточённой от горя, со всемогущим и коварным отчимом — Зорге — это покорённый Орест, озабоченный тем, как бы избежать закона лишь для того, чтобы ещё больше ему покориться. Одержимый мыслью поселиться в чумном квартале, он уподобляется богу, принявшему смерть среди людей, но который, так и не умерев, оставляет пустым обещание закона, высвобождает тишину, разрываемую самым утробным криком: где закон, что делает закон? И пока, новой ли метаморфозой, новым ли углублением в свою собственную тождественность он -женщиной, что странным образом похожа на его сестру -признан, разоблачён, боготворен и высмеян… вот что он такое, владелец всех имён, он обращается в неназываемое, в отсутствующее отсутствие, он — бесформенное присутствие пустоты и немой ужас этого присутствия. Но, быть может, эта смерть Бога есть нечто, прямо противоположное смерти (дряхлой и вязкой, вечно трёпещущей низости). И жест, убивающий её, высвобождает наконец её язык. Этому языку более нечего сказать, кроме «я говорю, теперь я говорю», о законе, который удерживает себя в неопределённости посредством единственно возвещения о нём (этом языке) во Внешнем его собственного молчания. Эвридика и сиреныС того момента, как мы обращаем на него взгляд, лицо закона отворачивается и отступает в тень. С того момента, как мы тщимся расслышать его слова, мы лишь удивляемся песне, которая есть не более чем смертельное обещание его прихода. Сирены представляют собой запретную, недоступную форму влекущего голоса. Они целиком есть не что иное, как пение. Посеребрённый кильватер, разлом волны, разверстый меж скал грот, прибрежная белизна — кто суть они в самом своём бытии, если не чистый зов, благодатная пустота вслушивания, сосредоточения, приглашение к паузе молчания? Их музыка есть прямая противоположность гимну: никакое присутствие не замерцает в их бессмертных словах, одно лишь обещание будущего пения несёт в себе их мелодия. Они соблазняют не только тем, что мы вынуждены слышать, но и тем, что блистает, мерещится на отдалённой границе их слов, будущее, о котором они говорят. Их очарование рождается не из пения, но из того, что оно сулит нам. То, что Сирены обещают спеть Улиссу, — это прошлое его собственных подвигов, претворённых в поэму будущего: «Нам знакомы невзгоды, все те невзгоды, что боги в полях Троады возложили на плечи аргивян и троянцев». Это пение, как будто раздающееся в гулкой плоскости, есть не что иное, как влечение, притягательность пения. Но оно не обещает герою ничего, кроме повторения уже пережитого и выстраданного, ничего, кроме него самого. Обещание одновременно истинное и лживое. Оно лжёт, ибо все, кто поддаются соблазну и направляют суда к берегу, встречают одну лишь смерть. Но оно истинно, ибо именно через смерть песнь может подняться над бренным и вести бесконечный рассказ о похождениях героя. И однако же, это чистое пение — столь чистое, что свидетельствует только о своём беспрестанном самоизъятии. Следует запретить себе его слушать, заткнуть уши, пройти сквозь него, как если бы мы были глухи, чтобы жить дальше, и значит, начать петь. И, более того, чтобы сложился тот рассказ, что обретёт бессмертие, нужно пребывать в слухе, но связанным по рукам и ногам у подножия мачты, превозмогающим всякое желание хитростью, что насилует саму себя; нужно выстрадать всякое страдание, оставаясь на пороге влекущей пропасти, и наконец, обрести себя по ту сторону пения, как если бы мы живыми прошли сквозь смерть, но лишь для того, чтобы воскресить её в языке ином. И совсем другое — фигура Эвридики. Кажется, она представляет собой полную противоположность этому образу, ибо должна быть вызволена из тьмы мелодией, способной соблазнить и усыпить смерть, в то время как герой не сумел воспротивиться власти очарования, которым она обладала и печальнейшей жертвой которого она окажется. Тем не менее, она ближайшая родственница Сиренам: как последние воспевают только будущее своего пения, так и Эвридика обнажает только обещание своего лица. Орфей вполне мог бы усмирить лай собак и пленить роковые силы. Ему следовало бы, подобно Улиссу, быть скованным в цепи по дороге назад. Или же проявить столь же бесчувствия, что и его матросы. На самом же деле, он был героем и командой в одном лице: он был охвачен запретным желанием и сам развязал себе руки, оставив рассеиваться в тени невидимое лицо, как и Улисс позволил затеряться, растаять в волнах пению, которому он не внял. Вот Эти две фигуры тесно переплетаются в творчестве Бланшо [15]. Есть повести (как, например, «Смертный приговор»), посвящённые взгляду Орфея, а именно тому взгляду, что поверх мерцающего порога смерти отправится искать ускользающее присутствие, чтобы вернуть его, вернуть образ, и так вплоть до прихода дня. Но сбережет от него лишь небытие, то самое, из которого, быть может, родится поэма. Орфей, однако же, не видел лица Эвридики в движении, которое скрывало его и делало невидимым: он мог созерцать его напрямую, он видел своими глазами взгляд, обращённый к смерти, «самый ужасный из тех, что случалось видеть живому существу». И именно этот взгляд или, скорее, взгляд повествователя, обращённый на этот взгляд, высвобождает исключительную силу притяжения. Это он посреди ночи заставит возникнуть другую, уже плененную изумлением женщину ПопутчикС первых признаков влечения, когда желанный облик только начнёт отступать, когда в набегающем гуле лишь померещится настойчивость одинокого голоса, движение нежное и жестокое набирает силу, оно вторгается во внутреннее, выносит его, опрокидывая, за собственные пределы и проявляет подле него очертания идущего позади попутчика, всегда скрытого, но настоятельное присутствие которого не вызывает сомнений. Двойник на расстоянии, подобие, стоящее прямо напротив. В тот момент, когда внутреннее увлекается вовне себя, Внешнее опустошает само пространство, где внутреннее имело обыкновение хранить складку и возможность складки. Проявленная форма — менее чем форма, нечто вроде анонимности аморфной и раздроблённой — лишает субъекта его нехитрой идентичности, опустошая его, делит его образ на два подобных, но не совпадающих, лишает непосредственного права сказать Я и воздвигает против его дискурса слово, которое есть одновременно эхо и отрицание произнесённого. Прислушиваться к льющемуся голосу сирен, оборачиваться к запретному лицу, которое уже скрылось, ускользнуло из виду, — значит не только преступить закон, чтобы встретить лицом к лицу смерть, не только покинуть этот мир и рассеянную череду видимостей… но внезапно почувствовать, как разверзается в тебе пустыня, на другом конце которой (но эта безразмерная дистанция подобна истончённой линии) отсвечивает, поблёскивает язык вне чётко определимого субъекта, закон вне бога, личное местоимение вне лица, лицо, лишённое выражения и взгляда, другой, который есть тот же самый. Там ли, в этом разрыве Неопределённая обратимость этого образа — вот что привлекает внимание. И, прежде всего, не является ли попутчик скрытым проводником, законом, проявленным, но не очевидным в качестве такового, не образует ли он тяжеловесной массы, стреноживающей инерции, дремоты, что обволакивает всякую бдительность? Едва войдя в дом, куда завлекли его полузаметный жест, двусмысленная улыбка, Тома обрёл своего странного двойника (он ли это, кто согласно смыслу заглавия «дан Господом?»): его лицо, на вид израненное, есть не что иное, как рисунок лица, вытатуированный на самом лице, и, несмотря на грубые погрешности, оно хранит в себе «отражение былой красоты». Знает ли он лучше других секреты дома, как будет он утверждать это в конце романа? А его очевидная глупость, не есть ли она молчаливое ожидание вопроса? Сопровождающий он или пленник? Принадлежит ли он царящим в доме загадочным силам или же он только один из слуг? Его зовут Дом. Невидимо и молчаливо, каждый раз, когда Тома говорит с посторонними людьми, Дом тотчас же исчезает. Но стоит только Тома наконец войти в дом, полагая, что он снова обрёл желанные лицо и голос и принят за слугу, как Дом тут как тут — владелец закона и слова, на которые он претендует. И чем более сдавленным и ничтожным становится его голос, тем настойчивее Дом требует права говорить и говорить вместо него. Всякий язык опрокидывается тогда. И пока Дом говорит от первого лица, сам язык Тома берёт слово, вне его, поверх той пустоты, что в ночи, сменяющей радужный день, оставляет шлейф своего видимого отсутствия. Попутчик одновременно и неразрывным образом наиболее близок и далёк от нас. Во «Всевышнем» он предстаёт в лице Дорта, человека «с другой стороны». Чуждый закону, внешний порядку города, он есть дикая, безумная болезнь, сама смерть, просеянная сквозь жизнь. В отличие от Всевышнего он — Всенизший. И, однако же, он пребывает в наитеснейшей с ним связи. Он бесконечно знакомый, щедрый на откровения, проявляющий себя в различных и неисчерпаемых формах; он извечно присущий, близкий, доступный; его кашель проникает сквозь стены и двери, его агония отзывается по всему дому Вероятно, именно в этом движении язык оборачивается вокруг своей оси, что наиточнейшим образом раскрывается в самой сути настойчивого попутчика. На самом деле, он не является привилегированным собеседником, Ни одно ни другоеНесмотря на многие созвучия, мы всё ещё далеки от опыта, в котором иные способны терять себя, чтобы вновь себя обрести. В своём характерном, свойственном ей движении мистика ищет возможности (пусть бы ей и пришлось пройти ради этого сквозь самую ночь [17]) стать причастной к позитивности существования, вступая с ней в нелёгкое взаимодействие. И даже если это существование оспаривает себя, опустошает себя посредством самоотрицания, чтобы, спустя Но в опыте Внешнего речь идёт совсем о другом. Момент притяжения, уход попутчика обнажает то, что есть прежде всякого слова, глубже всякого молчания: неустанное мерцание языка. Языка, на котором никто не говорит: всякий субъект вырисовывается там не иначе как грамматическая складка. Языка, который не разрешается ни в какую тишину: всякая прерывность образует не более чем бесцветное пятно на этой нешитой скатерти. Он открывает нейтральное пространство, в котором ни одно существование не способно укорениться. Мы хорошо знаем со времён Малларме, что слово есть проявленное несуществование того, что оно обозначает. Мы знаем теперь, что бытие языка есть видимое стирание того, кто говорит: «Сказать, что я слышу эти слова, не объяснило бы мне рискованной странности моих отношений с ними… Они не разговаривают, они не есть внутреннее, напротив, они вне внутреннего, совершенно Язык раскрывается тогда освобождённым из царства прежних мифов, где было сформировано наше вербальное, дискурсивное, литературное мышление. Длительное время мы полагали, что язык упорядочивает время, овладевает им, что слово дорого нам как связь с будущим, равно как воспоминание или рассказ о прошлом. Мы думали, что он есть пророчество и история. Мы думали также, что в этой суверенности языку дана власть предоставить нам вечное и несомненное тело истины. Мы думали, что сущность его заключается в форме слов или дыхании, которое заставляет их вибрировать. Но он есть не что иное, как бесформенный гул и игра световых бликов, его сила заключается в его сокрытии. Вот почему он проделывает одну и только одну вещь с эрозией времени. Он есть забвение без глубины и прозрачная пустота ожидания. В каждом из этих слов язык устремляется к содержаниям, которые ему предшествуют. Но в самом своём бытии и ради того, чтобы держаться к нему как можно ближе, он разворачивается единственно в чистоте ожидания. Ожидание, которое ничего и никого не ждёт, поскольку объект, призванный утолить его страсть, мог бы только стереть его, обратить в ничто. И, однако, оно не есть абсолютная, безропотная неподвижность. Оно есть продолжительность движения, которое не имело бы конца и никогда не сулило бы себе вознаграждение покоя. Оно не пеленает себя никакими покровами внутреннего. Каждая из мельчайших его частиц падает в непоправимое безвозвратное Внешнее. Это ожидание не может ни положиться на завершённость своего прошлого, ни восхититься собственному упорству, ни раз и навсегда опереться на силу духа, которая никогда его не подводила. Привечает его не память, а забвение. Однако забвение не следует смешивать ни с распылением рассеянности, ни с той вершиной, на которой предавалась бы сну бдительность. Оно есть бодрствование, столь раннее, просветлённое и взбудораженное, что представляет собой, скорее, отдохновение в ночи и чистую расщелину дневного света, время которому ещё не пришло. В этом смысле забвение есть крайнее внимание — внимание столь сосредоточенное, что стирает всякое конкретное лицо, могущее предстать перед ним. С того момента, как она обозначит себя, форма его одновременно слишком древняя и слишком современная, слишком чуждая и слишком знакомая, чтобы не быть тотчас же оспоренной чистотой ожидания и тотчас же обречённой ей на мгновенность забвения. Именно в забвении ожидание сохраняет себя как таковое: как острое внимание ко всему, что абсолютно ново и не связано ни с чем ни сходством, ни преемственностью (новизна самого ожидания вне себя и свободная от всякого прошлого), и внимание к тому, что было бы самой глубокой древностью (потому что В самом своём бытии, ожидающем и преданном забвению, в той власти сокрытия, что стирает всякое определённое означивание и само существование говорящего, в той бесцветной нейтральности, образующей потаённую глубину всякого бытия и которая высвобождает пространство образа, язык не есть ни истина, ни время, ни вечность, ни человек, но всегда только распад, разлом, поражение Внешнего. Нужно найти связь, сообщение или, точнее, усмотреть в проблесках их неясного колебания рождение и смерть — их мимолётное единение, удерживаемое в безразмерном пространстве. Чистая Внешнесть происхождения, если это именно то, что язык тщится ухватить, никогда не утверждается в бездвижной и проницаемой позитивности. И Внешнее, всегда вновь зачинаемое приходом смерти, если оно устремлено к свету сквозь присущее языку забвение, никогда не полагает границы, за которой возникли бы, наконец, очертания истины. Встречаясь, они (рождение и смерть) тотчас же опрокидываются одно в другое. Рождению свойственна разомкнутая прозрачность того, что не имеет конца, смерть прокладывает дорогу в бесконечное повторение начинаний. И что есть язык — не что он означает, не форма, в которой он выражает себя, но что он есть в самом своём бытии, — это тот самый истончённый голос, ослабление столь неуловимое, изнеможение сердца и блеклость всякой вещи, всякого лица, омытых одной и той же бесцветной ясностью — день и ночь одновременно, — запоздалая родовая потуга, предутреннее поблекновение смерти. Роковое забвение Орфея, ожидание скованного в цепи Улисса — вот что такое само бытие языка. Когда язык определял себя как место истины и связь времён, было абсолютно пагубным для него утверждать, подобно Эпимениду Критскому, что все критяне — лжецы: связь этого дискурса с самим собой освобождала его от пут всякой возможной истины. Но если язык обнажает в себе зеркальную прозрачность рождения и смерти, он более не есть существование, которое в одном только утверждении «я говорю» уже не слышало бы грозного обещания своего собственного исчезновения, своего будущего возникновения. | |

Примечания | |

|---|---|

| |