Юн Элстер (Jon Elster) — норвежский социальный философ и политический теоретик, профессор социальных наук Чикагского университета, Колумбийского университета и Коллеж де Франс, автор ряда работ по социальной философии и теории рационального выбора. | |

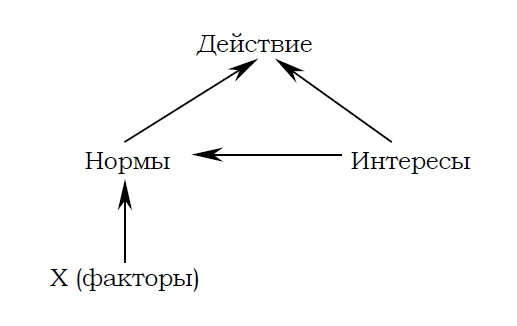

ВведениеДва методологических подхода, которые привычно ассоциируются с именами Адама Смита и Эмиля Дюркгейма, демонстрируют одно из наиболее устойчивых расхождений в позициях общественных наук. Речь идёт об известном противопоставлении: Homo economicus и homo sociologicus. Предполагается, что первый из них руководствуется принципами инструментальной рациональности, в то время как поведение второго определяется социальными нормами. Первого увлекает перспектива вознаграждения, а второго подталкивают в спину квази-инерционные силы (Gambetta, 1987). Первый — всегда стремится улучшить своё положение и приспосабливается к изменяющимся условиям. Второй — нечувствителен к обстоятельствам и не отклоняется от стереотипов предписанного поведения, даже если появляются новые и бесспорно лучшие варианты. Первого легко изобразить в виде самодостаточного асоциального атома, а второго — как бездумную игрушку социальных сил. В этой статье я более подробно проанализирую указанное противопоставление и рассмотрю попытки экономистов свести действия, продиктованные нормами, к определённому типу оптимизирующего поведения (см. также Elster, 1989). Социальные нормыРациональное действие ориентировано на результат. Рациональность подсказывает: «Если вы хотите достичь цели Y, предпринимайте действие X». Напротив, социальные нормы, как я их понимаю, не ориентированы на результат. Простейшие социальные нормы имеют формулу «Предпринимайте действие X» или: «Не предпринимайте действия X». Более сложные нормы гласят: «Если вы предпринимаете действие Y, тогда предпринимайте действие X», или: «Если другие предпринимают действие Y, тогда предпринимайте действие X». Ещё более сложные нормы могут предписывать: «Предпринимайте действие X, потому что было бы хорошо, если бы все так поступали». Рациональность по сути своей обусловлена и ориентирована на будущее. Социальные нормы или безусловны или, если обусловлены, то не ориентированы на будущее. Чтобы быть социальными, нормы должны разделяться другими людьми Это исходное утверждение, пожалуй, абсолютизирует механический, нерефлективный характер поведения, определяемого нормами. В действительности социальные нормы оставляют значительный простор для выбора, интерпретации, манипулирования и проявления мастерства. Поэтому рациональные субъекты нередко используют нормы для достижения своих целей. В то же время пластичность норм имеет пределы, иначе манипуляции не имели бы смысла. Необходимо отличать социальные нормы от ряда других, сходных явлений. Во-первых, социальные нормы отличаются от нравственных норм. Некоторые нравственные нормы являются логически последовательными, например те, которые ведут своё происхождение от утилитаристской этики. Во-вторых, социальные нормы отличаются от правовых норм. Соблюдение правовых норм обеспечивают специалисты и делают это в собственных интересах: иначе они потеряют работу. Наоборот, соблюдение социальных норм обеспечивают члены всего общества, далеко не всегда руководствуясь при этом собственными интересами (см. ниже). В-третьих, социальные нормы — более широкое понятие чем «равновесие, основанное на обычае», описанное в статье Роберта Сагдена (Sugden, 1989). Как объясняет Сагден, равновесие, основанное на обычае, оправдано в том случае, если обычай позволяет достичь существенно лучшего результата. Я же доказываю ниже, что многие социальные нормы не выгодны никому. В-четвёртых, социальные нормы отличаются от индивидуальных норм, представляющих собой самоограничения, выработанные людьми, чтобы преодолеть собственное безволие (Ainslie, 1982; 1984; 1986). Индивидуальные нормы, как и социальные, не ориентируются на результат, и источником их является стремление избежать чувства смятения и вины. В то же время они не зависят от одобрения или неодобрения других людей, поскольку совсем не обязательно разделяются ими. Наконец, поведение, опирающееся на нормы, надо отличать от привычек и принудительных неврозов. В отличие от социальных норм привычки индивидуальны. В отличие от индивидуальных норм отступления от них не ведут к самобичеванию и не вызывают чувства вины. В противоположность неврозам и индивидуальным нормам, привычки не являются принудительными. В свою очередь, принудительные неврозы отличаются от социальных норм высокой степенью избирательности. Однако то, что в одной культуре выглядит как принудительный невроз, в другом обществе может быть устойчивой социальной нормой (Fenichel, 1945. — Попробую проиллюстрировать свои идеи некоторыми примерами социальных норм. Нормы потребления регулируют стиль одежды, способы поведения за столом и так далее. Мастерски описав жизнь Германтов и их окружения, Пруст показал, что следование подобным нормам, несмотря на то что они не затрагивают существенных сторон бытия, может быть для людей жизненно важным. Пьер Бурдьё раздвинул рамки понятия норм потребления до культуры поведения в целом: какое построение фразы, словарь и произношение характерны для вас? Какие фильмы вы смотрите? Какие книги вы читаете? Каким видом спорта занимаетесь? Какую мебель покупаете? Нормы, запрещающие «противоестественное» поведение: кровосмешение, каннибализм, гомосексуализм и свальный грех. Запрещение каннибализма допускает, однако, исключения в случае force majeure (Edgerton, 1985. — Нормы, регулирующие использование денег, часто становятся правовыми, как, например, закон, запрещающий продажу и покупку голосов избирателей. Однако нередко они остаются неформальными, как, например, норма, осуждающая покупку места в очереди на автобус, или норма, не одобряющая обращение к соседу с просьбой за деньги подстричь газон. Ниже я ещё остановлюсь на таких случаях. Нормы взаимной любезности обязывают нас платить любезностью за любезность, оказанную нам другими (Gouldner, 1960). Часто этими нормами регулируется дарение подарков. Норма может не требовать от меня подарка кузену на Рождество, но, если он начнёт дарить мне подарки, придётся в ответ делать то же самое. Нормы возмездия обязывают нас определённым образом отвечать на ущерб, причинённый нам другими. Правила, регулирующие месть, зачастую очень сложны (Husluck, 1954; Böhm, 1984; Miller, 1989). Тем не менее отмщение часто противоречит личной выгоде. «Кто не видит, — писал Юм, — что к мести, предпринимаемой единственно Трудовые нормы. Рабочее место представляет собой средоточие действий, определяемых нормами. Существует социальная норма, не позволяющая жить за чужой счёт, и соответствующее ей нормативное принуждение зарабатывать свой доход трудом (Elster, 1988). На рабочем месте часто действуют неформальные правила, регулирующие отношения между рабочими в процессе труда. Типичный случай — определение нижнего и верхнего предела интенсивности работы, позволяющее не слыть ни лодырем, ни выскочкой (Roethlisberger and Dickson, 1939. — Нормы сотрудничества. Существует много максим сотрудничества, ориентированных на результат. Личность с утилитарной ориентацией, например, будет сотрудничать с другими только в том случае, если её участие в деле повысит среднюю отдачу, средний уровень полезности для членов группы. Но одновременно существуют нормы кооперации, которые на результат не ориентированы. Одну из них можно было бы назвать «бытовым кантианством». Она гласит: «Сотрудничайте только в том случае, если бы для всех было лучше, чтобы все сотрудничали, чем чтобы никто не сотрудничал». Есть также «норма справедливости», призывающая сотрудничать только потому, что большинство людей ориентировано на сотрудничество. Среди действий, основанных на нормах сотрудничества, можно назвать участие в выборах (Barry, 1979) и согласие платить налоги (Laurin, 1986). Нормы распределения регулируют справедливое, по доминирующим представлениям, распределение доходов и других благ. В демократических обществах особенно сильна норма равенства. Как писал Токвилль: «Страсть к равенству проникает во все уголки человеческого сердца, переполняя его и завладевая им целиком. Бесполезно объяснять людям, что, слепо отдаваясь одной исключительной страсти, они ставят под угрозу свои самые жизненно важные интересы: люди остаются глухими» (Токвиль, 1992. — Опираясь на эти примеры, я попытаюсь рассмотреть ряд аргументов, цель которых доказать, что социальные нормы — не что иное как средства индивидуальной, коллективной или генетической оптимизации. Однако прежде я сделаю два кратких пояснения. Признание того, что социальные нормы могут быть мотивами человеческого поведения, не означает отказа от методологии индивидуализма. Действительно, многие социологи, которые подчёркивали значение социальных норм, являлись одновременно представителями методологии холизма (например, Дюркгейм — см. Дюркгейм, 1991), но между этими двумя позициями нет логической зависимости. Социальные нормы в моей интерпретации представляют собой эмоциональные и поведенческие наклонности индивидов. Признание социальных норм механизмом мотивации также не означает отрицания важности рационального выбора. Существует эклектическая точка зрения, согласно которой одни действия рациональны, а другие — обусловлены нормами. Более точная и адекватная формулировка гласит, что обычно действия предпринимаются под влиянием интересов и норм. Иногда результат представляет собой компромисс между тем, что предписывает норма, и тем, что диктует рациональность. Участники эксперимента Канемана, Кнеча и Талера отказывались принимать вознаграждение на условиях очень несправедливого распределения, считая, что лучше не получать ничего, чем быть эксплуатируемыми другими; однако они соглашались на меньшие диспропорции в распределении (Kahneman et al, 1986). В то же время иногда рациональность блокирует социальную норму. Многие люди участвуют в выборах, выполняя свой гражданский долг, но не тогда, когда это становится слишком накладно. И наоборот, социальные нормы могут блокировать рациональный выбор. Так, отмечает Коулмен, беспощадная конкуренция на рынке может сочетаться с убеждённой приверженностью нормам честности (Coleman, 1982). Являются ли нормы рационализацией личного интереса?Правда ли, что, как полагали предшествующие поколения антропологов и социологов, нормы подчиняют себе людей, а те лишь слепо следуют им? Или праву сменившее их не столь давно поколение учёных, утверждающих, что правила и нормы — всего лишь материал для манипуляции или, может быть, подсознательной рационализации? Иногда люди Подобные ситуации то и дело возникают Социальные психологи изучали нормы распределения, чтобы выяснить, оказывается ли норма выгодна для тех, кто ей следует. Некоторые результаты исследований свидетельствуют о существовании «нормы скромности»: самые удачливые предпочитают норму абсолютно равного вознаграждения, в то время как менее удачливые предпочитают норму справедливости или вознаграждения, пропорционального достижениям (Mikula, 1972; Kahn Особенно легко манипулировать нормами, определяющими процедуры. Например, существует общая норма, предписывающая тому, кто выступает с какой-либо инициативой, взять на себя ответственность за её реализацию. Существование такой нормы часто препятствует выдвижению даже тех предложений, от реализации которых выиграют все. Супруги могут хотеть ребёнка, но не заговаривают об этом, потому что каждый опасается, что тем самым возьмёт на себя большую ответственность за уход за младенцем [2]. Участник семинара, предлагающий возможную тему для дискуссии, рискует тем, что ему будет поручено готовить по ней сообщение. Тот из влюблённых, кто первым назначает свидание, оказывается в менее выгодном положении. Тонкое искусство провоцировать других на первый шаг и не поддаваться на такие провокации даёт примеры рационального использования социальной нормы. Некоторые учёные высказывали предположение, что нормы — всего лишь средство манипуляции, используемое людьми для того, чтобы обрядить собственный интерес в приемлемые одежды. Но с этим нельзя согласиться. Очевидно, что некоторые нормы, такие, например, как норма мести, выходят за пределы личных интересов. Кроме того, как подметил Эджертон, столь циничный взгляд на социальные нормы внутренне противоречив. «Если бы правила не считались важными, не воспринимались серьёзно и не выполнялись, манипулировать ими в собственных интересах было бы затруднительно. Если многие люди не признают нормы законными и обязательными для исполнения, как может Потенциального манипулятора нормами сдерживает также необходимость — фактически тоже социальная норма — быть последовательным. Даже если норма для него всего лишь средство достижения цели, он должен действовать в соответствии с ней. Сославшись однажды на норму взаимной любезности, я не могу игнорировать её в следующий раз, когда к ней прибегнет моя жена. Обращение предпринимателя к рабочим с просьбой разделить тяготы тяжёлого года может найти понимание. Но это предполагает, что, когда год будет удачным, ему тоже придётся поделиться доходами. Предыдущее обращение к рабочим обязывает его последовательно придерживаться принципа справедливого распределения прибыли (Mitchell, 1986. — Утверждая, что манипулирование социальными нормами предполагает, что они некоторым образом подчиняют себе сознание людей, ибо иначе невозможно было бы манипулировать, я не имею в виду, что общество состоит из двух видов людей: тех, кто верит в нормы, и тех, кто манипулирует верящими. Наоборот, я считаю, что большая часть норм разделяется большинством людей — как манипуляторами, так и манипулируемыми. Мы в этом случае имеем дело не столько с манипуляцией в прямом смысле, сколько со сплавом веры, обмана и самообмана. В любой момент времени у нас в запасе существует много разных норм, которые Является ли соблюдение норм следствием личного интереса?Когда люди следуют нормам, они обычно руководствуются определёнными соображениями: они хотят избежать неодобрения других людей — от поднятых бровей до социального остракизма. Представьте, что мне надо выбирать между местью за убийство моего кузена и бездействием. Последствием мести может стать то, что ия, в свою очередь, стану объектом ответного возмездия. Следствием бездействия в худшем случае будет ситуация, когда семья и друзья отвернутся от меня, оставив меня беззащитным перед лицом врагов. В лучшем случае я потеряю их уважение и право чувствовать себя равным среди них. Анализ предпочтений подсказывает, что выбор между местью или изгнанием оказывается рациональным. В более общем виде поведение, регулируемое нормами, обеспечивается угрозой социальных санкций, которые делают выполнение норм рациональным. Руководствуясь таким подходом, Акерлоф утверждает, что в Индии, например, рационально придерживаться кастовой системы, даже не будучи её приверженцем (Akerlof, 1976). Отвечая на этот довод, хотелось бы прежде всего заметить, что нормы не нуждаются в эффективных внешних санкциях. Когда нормы интериоризо– ваны, им следуют, даже если нарушение пройдёт незамеченным или не повлечёт наказания. Я не ковыряю в носу, если меня могут увидеть пассажиры проходящего поезда, даже будучи уверенным, что никого из них я не знаю, никогда больше не увижу и они не могут применить ко мне никаких санкций. Я не бросаю мусор в парке, даже если вокруг никого нет. Если бы наказание было лишь этикеткой с ценой, прикреплённой к преступлению, никто, будучи пойманным, не испытывал бы чувства стыда. Люди обладают внутренним гироскопом (Гироскоп — твёрдое тело, быстро вращающееся вокруг имеющейся у него оси вращения. Основное свойство гироскопа состоит в том, что его ось устойчиво сохраняет приданное ей первоначальное направление. Это устройство используется в различных навигационных приборах. — Утверждение, что люди выполняют нормы, потому что боятся санкций за их нарушение, вызывает и другое возражение. Почему, собственно, члены общества наказывают тех, кто нарушает нормы? Что им до этого? Один из возможных ответов состоит в том, что, если они не выразят своего неодобрения факту нарушения, то их поведение вызовет неодобрение третьих лиц. Когда существует норма, предписывающая действие X, обычно существует и «мета-норма», предусматривающая санкции против тех, кто не следует этой конкретной норме (Axelrod, 1986). Возможна даже норма, наказывающая тех, кто не наказывает тех, кто не выполняет действие X. До тех пор, пока, выразив неодобрение, мы несём меньшие издержки, чем в том случае, когда, не выразив его, испытываем неодобрение других, выражение неодобрения можно считать рациональным проявлением личного интереса. Но ведь выражение неодобрения всегда обходится дорого, независимо от мотива поведения. Как минимум, оно требует затрат энергии и внимания, которые можно использовать Существуют ли нормы для того, чтобы обеспечивать личный интерес?Я понимаю, что инстинктивной реакцией многих экономистов на утверждение, что действия людей бывают продиктованы иррациональными нормами, может быть предположение, что при более пристальном изучении нормы всё равно окажутся замаскированными трудноуловимым проявлением личного интереса или средством его достижения. Например, Гэри Беккер утверждает, что «максимизирующее поведение и стабильность предпочтений являются не просто исходными предпосылками, но могут быть выведены из концепции естественного отбора пригодных способов поведения в ходе эволюции человека» (Беккер, 1993. — Некоторые социальные нормы, безусловно, полезны для человека, например нормы, ограничивающие потребление спиртного или осуждающие неумеренность в еде. Более того, следуя индивидуальным нормам, люди могут объединяться с целью взаимного контроля, по сути, требуя от единомышленников карать себя за отклонения от нормы и, в свою очередь, без колебаний наказывая тех, кто не взыскивает с преступающих норму. Самый лучший пример представляет собой описанное Э. Курцем Общество анонимных алкоголиков, в правилах которого записано, что «каждому излечившемуся алкоголику, состоящему в Обществе анонимных алкоголиков, на каждой встрече постоянно напоминают, что он одновременно должен как получить Следует также отметить, что социальные нормы полезны тем, что позволяют людям экономить силы на принятии решений. Отработанный механизм принятия решений в конечном счёте может быть полезнее для индивида, чем сложный поиск оптимального варианта. Однако приведённый аргумент не делает различия между социальными нормами и привычками. Привычки, действительно, полезны в упомянутых случаях, но следование им не контролируется другими людьми, а отступление от них не вызывает чувства вины или беспокойства. Следующий довод в защиту позиции, утверждающей, что соблюдение норм рационально с точки зрения индивида, гласит, что нормы предупреждают об опасностях, в существование которых иначе было бы трудно поверить. Они помогают также решать проблему несовместимости во времени. Вендетта ведётся не ради будущих выгод, она — следствие ранее совершенного преступления. Хотя желание отомстить не ориентировано на будущий результат, оно может привести к благоприятным последствиям. Если другие люди убеждены, что я обязательно отомщу за преступление, они позаботятся о том, чтобы не спровоцировать меня. Если же они поймут, что я отвечаю на оскорбление только тогда, когда это в моих интересах, они не будут столь осторожными. С рациональной точки зрения не следует слишком опасаться угрозы, пока осуществление её — не в интересах угрожающего. Например, с рациональной точки зрения угроза покончить с собой не заслуживает слишком серьёзного отношения. Но угроз, опирающихся на кодекс чести, действительно следует опасаться, потому что они будут приведены в исполнение даже вопреки интересам угрожающего. Эта в целом правильная интерпретация недостаточна для объяснения нормы мщения. Когда индивид, руководствующийся кодексом чести, ссорится с человеком, которым движут исключительно рациональные мотивы, он, скорее всего, добьётся своего. Но если ссора вспыхивает между двумя людьми, соблюдающими кодекс чести, оба могут оказаться в ситуации худшей, чем если бы они в решении своего конфликта положились на систему права. (Кажется, мафиози лучше чувствуют себя в США, чем на Сицилии.) Последний пример достаточно типичен, поскольку мы говорим о кодексах чести, являющихся общепринятыми социальными нормами. Рациональный момент в следовании кодексу в данном случае сводится к желанию избежать санкций, о которых мы говорили выше. В любом случае трудно поверить, что человек может рационально принять решение вести себя иррационально, даже зная, что иррациональное поведение окажется выгодным. Перефразируя Макса Вебера, можно сказать, что социальная норма — это не такси, из которого можно выйти, когда захочется. Те, кто следуют социальной норме, связаны ей и тогда, когда она не Различие между полезностью и рациональностью норм можно также выявить на примере исследования Акерлофа по вопросу о том, почему рабочие отказываются обучать вновь нанятых рабочих, согласившихся трудиться за более низкую заработную плату. Анализируя феномен устойчивости заработной платы, Ассар Линдбек и Деннис Сноуэр (Lindbeck and Snower, 1986) пришли к выводу, что объяснение этого факта надо искать в незаинтересованности кадровых рабочих, получающих более высокую оплату. Не раскрывая секреты мастерства потенциальным конкурентам-рабочим, они сохраняют монопольную власть и возможность получать за свой труд более высокое вознаграждение. Для того чтобы блокировать новичков, используется целая система приёмов: « Во-вторых, кадровые рабочие обычно отвечают за обучение вновь нанятых и тем самым воздействуют на их потенциальную производительность. Поэтому они в состоянии требовать повышения заработной платы, угрожая некачественным обучением или вообще срывом программ подготовки рабочей силы для предприятия… Таким образом, чтобы добиться повышения своей заработной платы, рабочий может угрожать тем, что станет совершенно несговорчивым существом». Я согласен с А. Линдбеком и Д. Сноуэром, что рабочий может прибегнуть к такой угрозе, но серьёзна ли она? В его ли интересах быть недружелюбным, если новый рабочий всё равно нанят? Если Линдбек и Сноуэр думают, что «психологическое давление доставляет удовольствие и тому, кто к нему прибегает» (Lindbeck and Snower, 1988. — Существуют ли нормы для того, чтобы обеспечивать общие интересы?Большинство экономистов, считающих, что социальные нормы не воплощают рациональный интерес отдельного индивида, убеждено в их рациональности на уровне социума. Они утверждают, что социальные нормы наилучшим образом обеспечивают коллективный интерес тех, кто ими руководствуется. Более того, по их мнению, именно функция реализации коллективного интереса объясняет, почему вообще существуют социальные нормы. Для большинства пишущих на эту тему использование термина «социально полезный» скорее всего означает, что общество, связанное нормами, почти для каждого не хуже, а для большинства намного лучше, чем общество, в котором нормы отсутствуют. (Возможно, здесь также подразумевается, что в каждой конкретной ситуации никакая другая норма, кроме существующей, не способна привести к лучшему по критерию Парето результату.) Среди тех, кто выступает с тезисом о полезности социальных норм для коллектива, Кеннет Эрроу, наверное, даёт самую ясную и чёткую формулировку: «Ошибочно сводить коллективные действия к действиям государства… Я хотел бы обратить внимание на менее заметную форму социального действия, а именно на нормы социального поведения, включая этический и моральный кодексы. Я думаю, что их можно интерпретировать как компенсирующую реакцию общества на недостатки рыночной системы. Индивидам полезно доверять друг другу. При отсутствии доверия создание механизма штрафных санкций и гарантий стало бы очень трудоёмким делом, и пришлось бы отказаться от многих возможностей взаимовыгодной кооперации. Бэнфилд утверждает, что отсутствие доверия на самом деле является одной из причин экономической неразвитости (Banfield, 1958). Трудно представить покупку доверия в Существует целый комплекс обычаев и норм, которые также можно интерпретировать как соглашения, повышающие эффективность экономической системы в широком смысле (то есть позволяющие реализовать личные ценности), ибо они обеспечивают нам блага, не подлежащие купле-продаже» (Arrow, 1971, Я приведу три аргумента против этого взгляда. В поддержку первого аргумента я приведу ряд норм, которые не представляются социально полезными в указанном смысле. В социальных науках трудно выдвинуть неопровержимые доказательства, но я надеюсь, что в целом приведённые примеры будут вполне убедительны. Так, существование норм в сфере потребления, кажется, не имеет полезных последствий. Нормы этикета скорее обременительны для всех, поскольку требуют существенных затрат для выполнения бессмысленных предписаний. Тем не менее я приведу три распространённых довода в защиту социальной полезности этих норм, сопровождая их соответствующими возражениями. Во-первых, имеется точка зрения, согласно которой нормы этикета выполняют полезную функцию, подтверждая идентичность индивида или его членство в социальной группе. Убедительность этого аргумента трудно оценить, поскольку понятие социальной идентичности неопределённо. Но одна из его слабостей состоит в том, что он не объясняет, почему правила этикета зачастую так сложны. Для того чтобы информировать о принадлежности к группе или подтвердить её, было бы достаточно одного знака, например эмблемы или галстука. Вместо этого обычно мы наблюдаем массу излишеств. Манера говорить у человека, получившего образование в Оксфорде, отличается от стандартного английского языка гораздо больше, чем требуется, чтобы узнать в нём выпускника знаменитого университета. Во-вторых, утверждается, что сложные правила этикета выполняют дополнительную функцию, изолируя аутсайдеров и удерживая вновь допущенных на нижних ступенях иерархии (Bourdieu, 1979). Действительно, легко имитировать одну черту поведения, но трудно освоить тысячу тончайших предписаний. Однако этот довод бессилен перед тем фактом, что жизнь рабочего класса регулируется столь же сложными нормами, как и жизнь высших классов. Но при этом если многие люди, принадлежащие к среднему классу, хотели бы выглядеть членами высшего класса, то немногие ведь стремятся выдать себя за рабочих. В-третьих, объединив первый и второй аргументы, можно утверждать, что нормы этикета одновременно выполняют функцию включения в группу и исключения из неё. Здесь мы сошлёмся на классический аргумент Э. ЭвансаПричарда, который писал: «Человек одного племени рассматривает людей другого племени как недифференцированную группу, по отношению к которой его собственное поведение тоже не дифференцировано; в то же время в своём племени он ощущает себя членом определённой части группы» (Evans-Pritchard, 1940. — Тонкие различия и игровые роли внутри группы совмещаются с «негативной солидарностью» по отношению к аутсайдерам. Точка зрения Э. Эванса-Причарда более правдоподобна, но она ведь не указывает на социальные блага, вытекающие из соблюдения этой нормы. Неясно, почему рабочий класс в целом извлекает пользу из того, что он состоит из бесконечного множества локальных субкультур, каждая из которых обладает отчётливыми признаками рабочей культуры В качестве другого примера можно рассмотреть социальные нормы, не разрешающие действия, «противоречащие природе». Некоторые из них, например нормы, запрещающие каннибализм и кровосмешение, хорошо совмещаются с принципом полезности для общества в целом. Каждому выгодно существование нормы, которая заставляет людей использовать для пропитания что угодно, но не себе подобных [4]. Нормы, запрещающие кровосмешение, также можно считать оптимальными с точки зрения индивидуальных или коллективных генетических последствий. Напротив, нормы, запрещающие бисексуальное поведение, накладывают жёсткие ограничения на свободу, но не дают никому никаких преимуществ. Всем становится только хуже от того, что эта норма существует. Нормы, направленные против гомосексуализма, тоже могут всем причинять вред, например, в условиях избыточного населения. Многие социальные нормы, запрещающие расплачиваться деньгами за определённые услуги, тоже нельзя признать рациональными с точки зрения их общественной полезности. Рассмотрим, например, норму, не позволяющую подойти к человеку, стоящему в очереди на автобус, и предложить купить у него место в очереди. Никто не потерпит от этого ущерб. Другие люди, стоящие в очереди, не потеряют своего места. Человек, которому предложили сделку, может отказаться. Если разрешить такую практику, некоторые, безусловно, выиграют. Норма эта не относится к числу тех, которые повышают всеобщее благосостояние по критерию Парето. Однако я не могу утверждать, что все проигрывают от того, что она существует, поскольку некоторые индивиды окажутся в проигрыше, если её отменят. Ответить на этот вопрос можно, лишь построив модель общего равновесия, но, насколько мне известно, такие попытки не предпринимались. Норма, не позволяющая нам соглашаться за деньги стричь газон у соседа или делать другим такие предложения, кажется мне более обоснованной. Вообразите пригородный район, где все дома имеют участки примерно одинакового размера [5]. Представьте, что владелец дома готов заплатить сыну соседа за стрижку газона десять долларов, но не больше. Он скорее потратит полчаса или час, чем заплатит 11 долларов. Теперь представьте, что другой сосед предлагает нашему домовладельцу 20 долларов за стрижку своего газона. Легко представить, что он откажется, возможно, даже с негодованием. Но почему стрижка одного газона стоит 10 долларов или меньше, в то время как стрижка точно такого же стоит 20 долларов или больше? Р. Талер выдвинул предположение, что люди Можно предположить, что нормы позволяют реализовать скрытую цель. Социальные отношения между соседями пострадают, если имущественное неравенство станет проявляться слишком очевидно и если одни начнут нанимать других. Непреднамеренным следствием денежных отношений между соседями может стать утрата атмосферы взаимопомощи, представляющей собой главное благо жизни в общине. Не допуская сделки, норма сохраняет несомненные преимущества соседской общины. Однако у этой нормы может быть и другой, предосудительный аспект. Норма, осуждающая афиширование своего богатства, может быть всего лишь частным случаем более общей нормы, выраженной в словах «не высовывайся». «Не думай, что ты лучше нас, а главное — не веди себя так, чтобы заставить нас думать, что ты думаешь, что ты лучше нас» (Sandemose, 1936). Эта норма, которая господствует во многих маленьких общинах, может иметь очень плохие последствия. Зависимость от неё отбивает у способных людей охоту использовать свои таланты; если же они идут наперекор установлениям и проявляют свои способности, то рискуют стать объектом «охоты на ведьм» (Thomas, 1973. — Может показаться, что норма взаимной любезности в целом имеет благоприятные последствия. Однако даже она может стать средством стратегических манипуляций, не идущих на пользу конкретным лицам. Крайний пример двусмысленного альтруизма приводит Колин Тернбулл, описывая обычаи преподнесения даров и оказания помощи в общине нищего племени ик в Уганде. «Эти обычаи — не выражение глупой убеждённости в возможности и желательности альтруизма, — пишет он. — Это острое и наступательное оружие, которое дарящий может использовать в своих интересах. Поскольку подарок может быть отвергнут, ики проявляют необыкновенную изобретательность, чтобы предотвратить отказ от подарка. Целью, конечно, является создание системы обязательств, позволяющих во время кризиса вспомнить о целом ряде должников, и надеяться, что Подобным же образом я могу извлечь пользу из нормы, предполагающей, что, если я дарю другу подарок на рождество, он обязан ответить тем же. Допустим, что друг — состоятельный человек, и существует ещё одна норма: более богатые люди делают более дорогие подарки (по абсолютной ценности, хотя тратят на них относительно меньшую часть своего дохода). Проявляя инициативу в преподнесении подарка, я могу использовать эту ситуацию в своих целях. В нормах возмездия часто видят социальную функцию разрешения конфликтов и снижения уровня насилия, потенциально возможного в данном обществе. В обществах, где существует кодекс чести, будет меньше раздоров, потому что каждый знает, к каким губительным последствиям они приводят (Boehm, 1984). Но на самом деле совсем не так очевидно, хорошо ли это. Можно было бы почти избавиться от преступлений, если бы все они наказывались смертной казнью, но издержки, связанные с режимом подобного террора, столь велики, что его создание стало бы большим бедствием. Столь же неясно, где меньше насилия: в обществе, где царят законы вендетты, или в условиях естественного состояния. С одной стороны, предполагается, что в естественном состоянии люди ведут себя рационально. Следовательно, насилие должно быть меньшим, потому что люди не станут причинять другим вред только ради того, чтобы свести с ними счёты. Кроме того, кодексы чести провоцируют ссоры ещё и потому, что чувство чести питается постоянной готовностью идти на риск смертельной вражды (Boehm, 1984. — В качестве ещё одного примера рассмотрим предложенный Акерлофом анализ нормы предубеждения против двухъярусной системы заработной платы. Эта норма, Сходные аргументы можно выдвинуть Эту проблему нельзя рассматривать в отрыве от поведения менеджеров. С одной стороны, они должны с максимальной убедительностью демонстрировать, что они никогда не ответят снижением расценок на повышение производительности труда. «Изменения расценок в Western Electric Company… не основываются на манипуляциях с заработками рабочих. Позиция компании состоит в том, что пересмотр сдельных расценок может произойти лишь вследствие изменений производственного процесса» (Roethlisberger and Dickson, 1939. — С другой стороны, что должен делать управленческий персонал, чтобы обеспечить доверие к подобным заверениям? Он не может навеки отказаться от введения новых методов производства, и ему не всегда легко доказать, что новые методы — не уловка, используемая для снижения расценок. Один опытный инженер писал: «Я посетил Western Electric Company, у которой была репутация компании, никогда не снижающей расценки. Она, действительно, не делала этого. Если возникало впечатление, что труд в Из вышесказанного следуют три вывода. Приведённые примеры показывают, я надеюсь, что общественная полезность социальных норм не может считаться безусловной. Даже если каждый из моих примеров неоптимальности норм можно оспорить, объяснить иначе или опрокинуть другими фактами, я уверен, что совокупный результат этого обсуждения опровергнуть очень трудно. Утверждение о том, что социальные нормы вытекают из коллективной рациональности, можно оспорить и другим способом. Он состоит в том, чтобы придумать Тем не менее, нет социальной нормы, осуждающей многодетные семьи. Япония, с очевидным успехом, ввела норму «Покупайте японские товары», но другим странам это не очень удалось. Жители маленькой итальянской деревни, описанной Эдвардом Бэнфилдом (Banfield, 1958), конечно, выиграли бы от социальной нормы, запрещающей коррупцию. Но вместо этого появляется норма, направленная против проявления чувства гражданской ответственности. Никто не хочет водить компанию с человеком столь глупым, что он не нарушает закон, когда можно легко выйти сухим из воды. Преступники могли бы извлечь выгоду, проявляя минимальную солидарность по отношению друг к другу. Однако книга о мошенниках Бруклина (Pileggi, 1986) повествует о том, что стоит попасть в беду, как о вас тут же забудут: порядочность не в почёте у воров. Читатель может подобрать и другие примеры. Третий способ оспорить утверждение об общественной полезности социальных норм состоит в том, чтобы подвергнуть критике методы доказательства. Не зная механизма влияния полезных последствий социальной нормы на факт её возникновения и укоренения, мы не можем сказать, является ли её появление случайным или закономерным. Обществоведы должны с недоверием относиться к социальным теориям, которые отрицают возможность получения случайной выгоды. Может быть, ещё более важно то, что полезный или оптимальный характер нормы часто сомнителен. Будет лишь небольшим преувеличением утверждать, что любой стоящий экономист может рассказать историю — создав модель, основанную на нескольких упрощающих предположениях, — в которой доказывается, что нормы выгодны для индивида или группы. Сама лёгкость, с которой сочиняются такие истории, предполагает, что к ним следует относиться с сомнением. Утверждение, что нормы существуют, поскольку они полезны, выглядело бы куда убедительнее, если бы был вскрыт механизм взаимосвязи между полезностью социальной нормы и её появлением. Существует не так много правдоподобных версий механизма обратной связи. Механизм закрепления определённого поведения индивида (individual reinforcement) здесь ничего не объясняет, поскольку речь идёт не об индивидуальных, ао коллективных выгодах. Более доказательной представляется концепция, предполагающая, что нормы — результат игры случая и социального отбора [8]. В этом случае появление социальной нормы трактуется как результат случайности. Общества, которым посчастливилось выработать полезные нормы, преуспевают, процветают и раздвигают свои границы; те же, кому не посчастливилось, исчезают или заимствуют нормы своих более удачливых соперников. Неважно, ориентируются ли преуспевающие общества на военные завоевания или на экономическую конкуренцию, — конечный результат один и тот же. Я считаю приведённый аргумент доходчивым, но уязвимым. Слабые совсем не обязательно перенимают нормы сильных и не всегда исчезают в результате конкуренции с сильными. Рим покорил Грецию, но при этом усвоил гораздо больше греческих социальных норм, чем покорённая Греция — римских. После завоевания Китая варварами последние не только ассимилировали его культуру, но и отстаивали её. Сегодня лишь немногие развивающиеся страны перенимают трудовые нормы и традиции, которые являлись предпосылкой экономического роста западных стран, но мы не наблюдаем признаков того, что эти страны могут прекратить своё существование. Эти аргументы не служат неопровержимым доказательством того, что социальная полезность норм не имеет отношения к их возникновению. Мне кажется, что убедить в этом кого-либо так же трудно, как и втом, что существование норм взаимной любезности и сотрудничества никак не связано с тем фактом, что без них цивилизация в том виде, как мы её знаем, не существовала бы. Однако занять критическую позицию и позабавиться идеей о том, что цивилизация обязана своим существованием счастливой случайности — это, по крайней мере, полезное интеллектуальное упражнение. Согласно моей точке зрения, социальные нормы вытекают из психологических наклонностей и особенностей, которые, взятые поодиночке, не могут рассматриваться как полезные, но взаимодействуют таким образом, что случайно производят полезный результат. Существуют ли нормы для того, чтобы обеспечить генетическую приспособляемость?Последний аргумент, выдвигаемый против автономного существования норм, состоит в том, что социальные нормы обеспечивают генетическую приспособляемость. Мне неизвестны работы, последовательно излагающие указанную точку зрения. Однако некоторые исследователи, по существу, заняли эту позицию, изучая эмоции вины и стыда, на которых основывается поведение, управляемое нормами (Trivers, 1971; Hirschleifer, 1987; Frank, 1988). Н. Шаньон утверждает, что месть можно объяснить как поведение, максимизирующее генетическое соответствие, но он не рассматривает подробно норму мести (Chagnon, 1988). Я слишком мало знаю об эволюционной биологии, чтобы оценить эти утверждения. И тем не менее я позволю себе выразить скептицизм и сделать несколько общих замечаний, в основном инспирированных работой Китчера (Kitcher, 1985). Эволюционное объяснение не заключается в сжатой формуле «Свойство X существует потому, что оно максимизирует генетическую приспособляемость организма». Скорее, общая формула выглядит так: «Свойство X существует потому, что оно является необходимым элементом в наборе вариантов, который Когда я говорю, что нормы могут вести своё происхождение от «психологических наклонностей и особенностей», мне можно возразить, что последние, в свою очередь, являются следствием генетической приспособляемости. Позвольте мне уступить в этом споре, с условием, что такая интерпретация исходит из второй, общей, формулировки. Однако сторонники эволюционного объяснения обычно подразумевают первую, более узкую, формулировку. Я не говорю, что, поступая так, они всегда ошибаются, но хочу только заметить, что сжатая формула далеко не во всех случаях позволяет дать убедительное объяснение. Что правда, так это то, что, пользуясь ей, почти всегда можно подобрать правдоподобную интерпретацию. И снова сама лёгкость, с которой даются такие интерпретации, внушает опасения. Попробую суммировать суть дискуссии в следующей диаграмме:  Я считаю, что действия непосредственно обусловлены и нормами, и интересами. Выбор нормы, которой следует индивид, тоже до определённой степени объясним его личным интересом. Даже если приверженность норме носит вполне искренний характер, выбор одной нормы из многих, применимых к данной ситуации, подсознательно может диктоваться личной выгодой. Или индивид может следовать норме из страха перед санкциями, которые повлечёт её нарушение. Но Поиски факторов [X], проливающих свет на существование норм, должны идти дальше. Я проанализировал несколько таких факторов, но не удовлетворён результатами анализа. Приходится признать, что у меня нет собственной позитивной идеи — в частности, у меня нет концепции, объясняющей появление и исчезновение норм. Я думаю, однако, что одним из результативных направлений исследования могло бы стать изучение роли эмоций в утверждении социальных норм. Ценные результаты может дать также изучение таких явлений, как зависть и честь, на которые часто не обращают внимания. Наконец, следует использовать психологическую теорию конформизма, поскольку она имеет прямое отношение к предмету исследования. | |

Примечания | |

|---|---|

| |

Библиография | |

| |