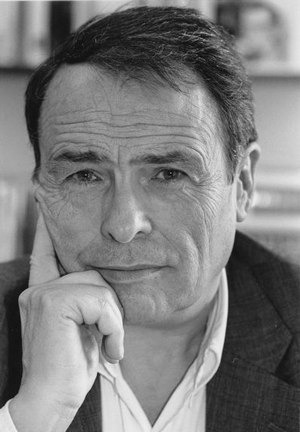

Выступление французского социолога Пьера Бурдьё (Pierre Bourdieu; | |

Мне хотелось бы рассмотреть один очень общий вопрос, а именно, вопрос о социальных условиях возможности и научных функциях социальной науки о социальной науке на примере специфического случая колонизированных и деколонизированных стран. Импровизированный характер моего выступления может привести к некоторым немного смелым положениям… И тем не менее стоит рискнуть. Вопрос первый: мы решили говорить о социальной истории социальных наук и тому подобном. Но представляет ли это какой-либо интерес? Это тот тип вопроса, который никогда не задают, и если мы здесь собираемся об этом говорить — значит, считаем это интересным. Сказать, что мы интересуемся некоторой проблемой — это завуалированный способ указать на тот фундаментальный факт, что у нас имеются жизненные ставки в научном производстве. Они не являются прямыми экономическими или политическими интересами, а существуют как бескорыстные: особенность интеллектуалов состоит в том, чтобы иметь бескорыстный интерес, то есть иметь интерес к незаинтересованности. Мы интересуемся теми проблемами, которые нам кажутся интересными. Это означает, что в Всё сказанное является лишь вступлением к тому, чтобы напомнить, что нужно бы запретить заниматься социологией, особенно социологией социологии, без предварительного или одновременного социологического анализа самого социолога (если только он когда-нибудь полностью осуществим). Для чего нужна социология науки? Зачем заниматься социологией колониальной науки? Нужно обратить на субъект научного дискурса те вопросы, которые ставятся по отношению к его объекту. Каким образом (de facto и de jure) исследователь может ставить относительно своих предшественников вопросы, которыми он не задаётся, и наоборот (почему он не может поставить относительно них ряд вопросов)? Есть некоторый шанс правильно понять ставки научных игр прошлого, если только сознавать, что прошлое науки является ставкой современной научной борьбы. Стратегии реабилитации часто скрывают стратегии символической спекуляции: если вам удаётся дискредитировать традицию, которой придерживается ваш интеллектуальный соперник, то курс его акций понижается. Когда говорят, что структурализм или марксизм, или структурало-марксизм «устарели», то имеют в виду именно это. Одним словом, нужно спросить себя о том интересе, который приводит к занятию социологией социологии или социологией других социологов. К примеру, было бы легко показать, что социологические исследования о правых интеллектуалах почти всегда делаются левыми интеллектуалами, и наоборот. Частичная истинность этих объективаций связана с существованием интереса к тому, чтобы видеть истину своих соперников, видеть то, что их детерминирует (правые интеллектуалы почти всегда являются материалистами, когда речь заходит об интерпретации левых интеллектуалов). Единственно, что всегда упускается — поскольку это вынуждает спросить себя о том, зачем делается Если признать, что единственная функция социальной истории социальных наук — показать смысл существования исследователей социальных наук, и что она не нуждается в другом оправдании, то следует спросить себя, имеет ли она какое-нибудь значение для современной научной практики. Является ли наука о социальной науке прошлого условием той работы, которую должна выполнить социальная наука сегодняшнего дня? И ещё точнее, является ли социальная наука о «колониальной науке» одним из условий истинной деколонизации социальной науки только что деколонизированного общества? Я бы рискнул признать, что прошлое социальной науки всегда является её основным препятствием, и особенно, в интересующем нас случае. В работе «Эволюция педагогики во Франции» Дюркгейм сказал примерно следующее: бессознательное — это забывание истории. Я думаю, что бессознательное дисциплины — это её история; бессознательное есть затемнённые, забытые социальные условия производства: продукт, отделённый от социальных условий его производства, изменяет смысл и оказывает идеологический эффект. Знание того, что действительно делают, когда занимаются наукой (простое определение эпистемологии), предполагает, что знают как исторически формировались проблемы, инструменты, методы, понятия, которыми пользуются (С точки зрения этой логики, нет ничего более насущного, чем создать социальную историю марксистской традиции — чтобы поместить в исторический контекст его производства и последовательного использования те способы мышления и выражения, которые были увековечены и фетишизированы в силу исторического забвения). По-моему, социальная история «колониальной науки» интересна с единственной точки зрения, а именно, с точки зрения прогресса науки о современном обществе (например, алжирском). Это было бы вкладом в познание категорий мышления, при помощи которых мы мыслим это общество. Дискуссии сегодняшнего утра показали, что колонизаторы, доминирующие, оказавшиеся под властью собственного господства, стали первыми жертвами своих же интеллектуальных средств. Кроме того, они могут «поймать в ловушку» тех, кто, довольствуясь лишь «ответными действиями» против них и не понимая социальных условий их работы, рискует впасть в обратную ошибку и, в любом случае, лишает себя единственных имеющихся сведений относительно некоторых предметов. Чтобы понять то, что нам досталось в наследство — корпус текстов, факты, теории — нужно, стало быть, заняться социологией социальных условий производства этого объекта. Что это означает? Невозможно заниматься социологией социальных условий производства «колониальной науки» без того, чтобы изучить сначала возникновение относительно автономного поля науки и социальные условия его автономизации. Поле есть универсум, в котором характеристики производителей определяются по месту, занимаемому ими в некотором пространстве объективных отношений. В противоположность тому, что предполагает изучение изолированных индивидов, пример которого представляет практика истории литературы в жанре «человек и произведение», нужно искать наиболее важные свойства каждого производителя вне его, в объективных отношениях его с другими производителями, в отношениях объективной конкуренции и так далее. Речь идёт о том, чтобы сначала определить, каковы были специфические свойства поля, в котором «колониальная наука» Маккерейа, Деспармета, Монье производила свой дискурс о колониальном мире, и как эти свойства изменялись в зависимости от того или иного периода. То есть необходимо проанализировать связи, которые это относительно автономное поле поддерживало, с одной стороны, с колониальной властью и, с другой, с центральной интеллектуальной властью, то есть с наукой метрополии того времени. На самом деле существует двойная зависимость, при которой одна сторона может аннулировать влияние другой. Мне кажется, что это поле в целом характеризовалось (за исключением Дутте, Монье) очень сильной зависимостью от колониальной власти и очень сильной независимостью от (тогда) национального, (а сегодня) международного научного поля [1]. Из этого вытекает множество свойств подобного «научного» производства. Затем следовало бы проанализировать, как изменилось отношение этого поля с национальной и интернациональной наукой и местным политическим полем и как эти изменения отразились на производстве. Одним из важных свойств поля является то, что оно окружено неосмысленным, то есть Внимание к этому позволило бы поставить иначе — чего обычно не происходит — проблему о предпочтительном отношении к предмету, отношении включённости или отчуждённости, «симпатии» или «антипатии» и так далее, внутри которой часто замыкается дискуссия о колониальной социологии и возможностях её деколонизации. Я думаю, что нужно заменить вопрос о предпочтительной точке зрения вопросом о научном контроле отношения к предмету, который, Итак, важно знать, каким образом объективировать отношение к предмету, чтобы дискурс о нём не являлся бы простой проекцией бессознательного к нему отношения. В число средств, которые делают возможной такую объективацию, входит, конечно, весь научный аппарат, но при этом нужно иметь ввиду, что он сам должен быть подвергнут исторической критике, потому что всегда является наследием предшествующей науки. И в заключение добавлю, что проблема привилегии «иностранца» или «аборигена», несомненно, скрывает реальную проблему, которая возникает, идёт ли речь об анализе ритуалов кабилов или о том, что происходит в этом зале, на студенческой манифестации или на заводе Бийянкура. Это проблема знания о том, что такое быть наблюдателем или активным участником ситуации, или знания о том — одним словом — что такое практика [2]. | |

Примечания | |

|---|---|

| |