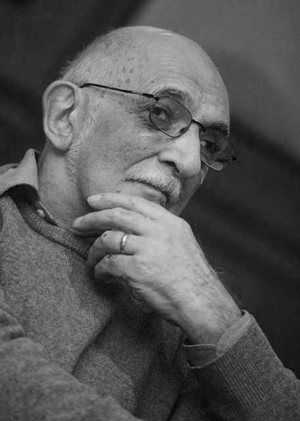

Александр Моисеевич Пятигорский ( | |

Кирилл Кобрин: Александр Кустарёв утверждает, что во многом проблема «интеллигенции» — это проблема дефиниции интеллигенции; более того, это проблема прежде всего автодефиниции. Соответственно, заблуждения, возникающие в связи с тем, что интеллигенцию называют неким особым социальным слоем или группой (или даже классом), являются следствием этой уловки. Как вы считаете, можно ли дать определение интеллигенции и будет ли такое определение самым важным в разговоре о ней? Александр Пятигорский: Я считаю, что сказать — вне зависимости от содержания понятия «интеллигенция», — что её проблемой номер один является проблема самоотождествления, то есть проблема дефиниции, методологически очень слабо. Это так, но только частично. Скорее я бы сказал, что это является характеристикой, как сейчас говорят на новом жаргоне, нарратива истории интеллигенции. Но это не так, если выделить её в самостоятельный, социополитический феномен. Я думаю, в этом — одна из слабостей подхода Кустарёва. То есть он Кирилл Кобрин: Ну а можно ли вообще попытаться дать определение интеллигенции, с вашей точки зрения? Александр Пятигорский: Знаете для этого нужно встать на некоторую объективную позицию, исходящую прежде всего из типа политической рефлексии. И вот на эту позицию Кустарёв не захотел встать. Вернее, если говорить серьёзно, он отказался от определения своей позиции, чем сделал очень интересный материал менее интересным. Кирилл Кобрин: Но ведь эта «объективная позиция» — она преимущественно философская, но не позиция социолога. Александр Пятигорский: Нет. Она, я бы сказал, является результатом выбора. Она может исходить и из Кирилл Кобрин: То есть, иными словами, Александр Пятигорский: И по отношению к критике источников информации, из которых, собственно, и состоит книга. Очень интересно и содержательно, но, к сожалению, его собственное отношение, если не говорить о заключении, написанном к пятой главе, не определено. Я как раз считаю, что именно это заключение написано в своём роде прекрасно. Кирилл Кобрин: Давайте тогда перейдём к одной из главных позиций, которую обсуждает автор, а именно — к отсутствию различия между так называемой «русской интеллигенцией» и так называемыми «западными интеллектуалами». Как Александр Пятигорский: Я отвечаю на ваш вопрос так: различие, которого Александр Кустарёв не принимает, безусловно, было и даже в Кирилл Кобрин: Я бы хотел продолжить ваши рассуждения и задать такой вопрос: а считаете ли вы, что абсолютно существенное, определяющее отношение русской интеллигенции к власти было оборотной стороной её же отношения к народу? Александр Пятигорский: Безусловно. Но даже в этой двойственной структуре отношения к власти и народу именно отношение к власти было решающим, и часто (с моей точки зрения или, если хотите, в моей политической философии) отношение к власти определяло отношение к народу, но не наоборот. Я бы сказал даже так: само отношение интеллигенции к народу мыслилось только через отношение к власти. То есть была чрезвычайно ограниченной, я бы даже сказал — дебильной, эпистемология. Я говорю о мысли интеллигента. И, как я теперь понимаю, в XX веке не только русского, но и французского, а потом и британского и американского интеллигента. Таким образом, народ выступал в их мышлении как категория, опосредованная властью. Кирилл Кобрин: Может быть, и сформулированная, как объект мышления, властью или через отношение к власти… Александр Пятигорский: Абсолютно! Это наиболее важный момент политической рефлексии любого мышления, которое мы условно называем политическим. Поэтому же все попытки изобразить это мышление как религиозное — при любом серьёзном анализе — это шулерство. Хотела это интеллигенция признавать или нет, сидя на Тверской Кирилл Кобрин: То есть, грубо говоря, русский народник любил народ только потому, что не любил власть? Александр Пятигорский: Здесь надо быть философски, политико-философски, острожным: не «потому», а «и». Это условие по времени. Любил народ и ненавидел власть. Ненавидел власть потому, что здесь он делал второй шаг в политической рефлексии. Второй шаг — это вывод: «власть должна принадлежать народу», то есть ему, интеллигенту. Кирилл Кобрин: Значит ли это, что «вина перед народом», которая появляется с самого начала у русской разночинной интеллигенции… Александр Пятигорский: В Кирилл Кобрин: Так это все — следствие напряжённых отношений с властью? Александр Пятигорский: Вы понимаете, я бы не хотел здесь ставить логического определителя в виде следствия, но определяющим оставалось отношение к власти, какой угодно власти — хорошей или плохой. Кирилл Кобрин: Давайте перейдём в нашем рассуждении к историческому опыту, свидетелем которого вы были и являетесь. Можно ли говорить о Александр Пятигорский: Вы задаёте очень сложный вопрос, забывая, что я — не историк. Кирилл Кобрин: Я говорю о вашей позиции — вы Александр Пятигорский: Ну да. Если отвлечься от чисто, если хотите, исторического или, скажем, от историко-политического компонента вашего вопроса, то я думаю, что, безусловно, первый сдвиг произошёл в Кирилл Кобрин: Но ведь изменения в советской внешней политике начались ещё в середине, даже начале Александр Пятигорский: Тогда они были только в зародыше. И некоторые «старые большевики» их чувствовали, но это происходило очень медленно. Но когда почувствовали окончательно, то они уже были в расстрельной камере. Кирилл Кобрин: А Александр Пятигорский: Мой ответ — да! Кирилл Кобрин: То есть у страны появились новые горизонты, по крайней мере так считали и власть, и интеллигенция? Александр Пятигорский: Совершенно верно, но это не значит, что интеллигенция (и власть тоже!) стала сознательно формировать идею Кирилл Кобрин: Иными словами, образа новой государственности, новой системы организации власти и нового базиса этой власти — идеологического, если угодно, — сформулировано не было. Александр Пятигорский: Главное, я бы сказал, даже не образа нового государства. Слабость интеллигенции была в том, что она была не способна к формированию образа не только нового государства, но и общества. То есть нового социального образа, строго говоря, самих себя. Кирилл Кобрин: Получается, что советская интеллигенция, представляя собой — ближе к концу Советского Союза — значительную социальную группу (имея в виду возможную критику Александра Кустарёва, будем Александр Пятигорский: Безусловно, так, фактически она этого не сделала. Мы можем догадываться о причинах. Причин было несколько. Но она этого не сделала, что самое главное. Кирилл Кобрин: Говорит ли это о том, что к концу Советского Союза перед советской интеллигенцией не стояло сколько-нибудь определённого образа будущего? Александр Пятигорский: Во всяком случае, он оставался не манифестированным. Причина здесь чисто историческая. Чтобы сформулировать мысль, мысль, как момент политической рефлексии, и перевести её из индивидуальной политической рефлексии в социально-политическую программу, нужны не только воля и желание, но и время. А у них эти воля и желание были направлены — интенционально — на обособление. Они думали так в отношении власти: «Кретины, оставьте нас в покое — мы будем заниматься высшей математикой, теоретической физикой и семиотикой. И всё будет в порядке». Они не понимали, что в самом деле нарушают принцип своей же политической рефлексии. У них не было смелости и воли осознать себя как политическую силу. А к моменту перестройки они оказались мыслительно совершенно дезорганизованными, потому что они не могли не чувствовать — впрочем, вместо «Они» я могу сказать «мы», это вопрос стиля, — итак, мы не могли не чувствовать, что вот это обособление, вот это «оставьте нас в покое» — всё то же самое «интеллигентское г»… Надо сформулировать хотя бы приблизительный политический идеал. Единственный человек, который попытался это сделать, Андрей Дмитриевич Сахаров. И он не смог этого сделать, Кирилл Кобрин: Может ли вообще один человек это сделать? Александр Пятигорский: Может. Тут я вполне согласен с Достоевским, который в «Бесах» говорит, явно от сердца: «Да вы себе не представляете, что может сделать один человек!» А один мой друг, не буду его называть, говорит: «Бывают такие стечения обстоятельств, что сделать Кирилл Кобрин: Но тогда следовало бы уточнить — если это «шанс», то что это за «партия» и что «на кону?» Александр Пятигорский: А «партия», как всегда… хорошо, давайте «как всегда» поставим в кавычки, это особый разговор, разговор об истории… Я думаю, что не только в отношении интеллигенции как довольно аморфной социальной категории, но я думаю, что, говоря о любых политических ситуациях в отношении к отдельному индивиду или к группе индивидов, «партия» и «шанс» выступают как некоторая объективность. Это не индивид или группа индивидов создаёт ситуацию, он, они в неё попадают. Кирилл Кобрин: То есть «ситуации» создаются сами по себе? Александр Пятигорский: Или это делает Господь, или Судьба, или гностическая плерома. Кирилл Кобрин: А с буддийской точки зрения? Александр Пятигорский: С буддийской точки зрения это создание тех миллиардно-точечных условий, неописуемых конкретных условий, ведь поддаются описанию только абстрактные условия. А конкретные… Тут бессилен любой компьютер. Хотя есть так называемый «многофакторный анализ», но всё это весьма приблизительно. Так что принцип здесь один: «А вот так получилось!» Попал ты рылом в эту ситуацию, садись и думай, что ты в ней и как теперь надо думать, говорить и что делать. Кирилл Кобрин: Это несколько похоже на то, что поздний Витгенштейн говорит о ситуации так называемых «языковых игр». Александр Пятигорский: И не только поздний. Вот я сейчас читаю гениальную книгу Бибихина «Угол зрения» о Витгенштейне, на самом деле — она о его собственной, Бибихина, философии. Замечательная книга. Так вот, разумеется, Витгенштейн это чувствовал гораздо раньше. Он это почувствовал на войне, когда сидел в окопах. Витгенштейн же вообще в Кирилл Кобрин: Нельзя же серьёзно определять себя по отношению к Александр Пятигорский: Или по отношению к американскому… Кирилл Кобрин: Или вообще по отношению к власти. И здесь мы снова возвращаемся к нашей теме. Александр Пятигорский: Да, именно. И оказалось, что, значит, пришло другое время. Раньше казалось, что можно определять себя в отношении к власти, в ельцинское время, особенно в первое ельцинское пятилетие, но… пропустили, упустили этот шанс своего собственного мышления, а потом начинают говорить, что Путин, видите ли, противный, Джордж Буш — плохой. Но ведь и получили то, что хотели! Кирилл Кобрин: Недавно вы читали лекции в Москве и встречались с большим количеством представителей уже постсоветской российской интеллигенции. Как Александр Пятигорский: Категорически нельзя. То есть, может быть, он и появился, но я этого не почувствовал. Кирилл Кобрин: А если с внешней точки зрения, с внешней позиции попытаться проанализировать эту ситуацию, где может располагаться такое будущее? Потому что в том виде, в котором будущее видели в Александр Пятигорский: Это вы меня серьёзно спрашиваете? Кирилл Кобрин: Отчасти серьёзно! Александр Пятигорский: Вы знаете, я думаю, что остаётся только ждать формирования той элиты, в Кирилл Кобрин: А кто же будет объяснять, разъяснять, интерпретировать эти новые идеи — та же интеллигенция? Александр Пятигорский: Нет, не та же интеллигенция, а совершенно новые люди, которые составят основу новой элиты. Кирилл Кобрин: Получается, что для постсоветской российской интеллигенции, которая существует сейчас, которая во многом, конечно, является… Александр Пятигорский: Ну, скажем, наследницей… Кирилл Кобрин: Александр Пятигорский: Категорически нет. Кирилл Кобрин: Скажем так, она как социальная группа может существовать, но функций, ей присущих, она выполнять не будет. Александр Пятигорский: Она может существовать объективно, но без Кирилл Кобрин: Это — неутешительный прогноз для интеллигенции и для общества вообще. Александр Пятигорский: Для общества! Причём тут интеллигенция? Кирилл Кобрин: Ну, поскольку мы о ней говорим, она ведь часть общества. Александр Пятигорский: Но это не пессимизм, потому что я верю в то, что такой элитный круг рано или поздно возникнет. Однако он не будет связан ни политически, ни экономически, ни социологически с имеющимися структурами общества. Кирилл Кобрин: Воспроизводят ли себя — в социальном смысле — интеллектуалы (или, если угодно, интеллигенты)? Насколько велика вероятность того, что, несмотря на нынешние и грядущие изменения, мы сможем вернуться к обсуждаемому вопросу через несколько лет? Александр Пятигорский: Если вернёмся — будет уже совсем иной, количественный (а не качественный!) контекст. Не только в России, но | |