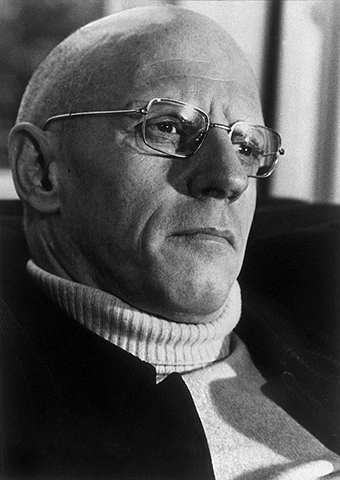

Мишель Фуко (Michel Foucault; | |

Жан Валь: Сегодня мы имеем удовольствие видеть среди нас Мишеля Фуко. Мы с нетерпением ждали его прихода и немного уже беспокоились * * *Мишель Фуко: Я полагаю, не будучи, впрочем, слишком в этом уверен, что существует традиция приносить в это Философское общество результат уже завершённой работы, чтобы предложить его вашему рассмотрению и вашей критике. К сожалению, то, что я принёс вам сегодня, является, боюсь, слишком незначительным, чтобы заслуживать вашего внимания. То, что я хотел бы вам представить, — это проект, опыт анализа, основные линии которого я пока едва смутно просматриваю. Но мне показалось, что пытаясь их наметить перед вами, обращаясь к вам с просьбой вынести о них суждение и выправить их, я, подобно «настоящему невротику», ищу двойную выгоду: Я хотел бы обратиться к вам ещё с одной просьбой: проявить ко мне снисхождение, если, слушая в скором времени ваши вопросы, я буду всё ещё — и здесь особенно — ощущать отсутствие одного голоса, который до сих пор был мне необходим. Вы хорошо понимаете, что вскоре именно этот голос — голос моего первого учителя — По поводу предложенной мной темы: «Что такое автор?» мне следует, Если я выбрал для обсуждения этот несколько странный вопрос, то в первую очередь потому, что мне хотелось бы провести определённую критику того, что мне довелось уже написать прежде. И вернуться к некоторым опрометчивым действиям, которые мне довелось уже совершить. В «Словах и вещах» я попытался проанализировать словесные массы, своего рода дискурсивные пласты [2], не расчленённые привычными единствами книги, произведения и автора. Я говорил о «естественной истории», или об «анализе богатств», или о «политической экономии» — вообще, но вовсе не о произведениях или же о писателях. Однако на протяжении всего этого текста я наивным, а стало быть — диким образом использовал-таки имена авторов. Я говорил о Бюффоне, о Кювье, о Рикардо и так далее и позволил этим именам функционировать неким весьма затруднительным двусмысленным образом. Так что на законном основании могли быть сформулированы двоякого рода возражения — что и произошло. С одной стороны, мне сказали: Вы не описываете как следует ни Бюффона, ни совокупности его произведений, равно как и то, что Вы говорите о Марксе, до смешного недостаточно по отношению к мысли Маркса. Эти возражения были, конечно, обоснованными; но Было высказано и другое возражение: Вы производите — говорили мне — чудовищные семейства, Вы сближаете имена столь противоположные, как имена Бюффона и Линнея, Вы ставите Кювье рядом с Дарвиным, — и всё это вопреки очевиднейшей игре естественных родственных связей и сходств. И здесь опять же Но встаёт другой вопрос: вопрос об авторе — и именно об этом Каким образом автор индивидуализировался в такой культуре, как наша, какой статус ему был придан, с какого момента, скажем, стали заниматься поисками аутентичности и атрибуции, в какой системе валоризации автор был взят, в какой момент начали рассказывать жизнь уже не героев, но авторов, каким образом установилась эта фундаментальная категория критики «человек- Во-первых, можно сказать, что сегодняшнее письмо освободилось от темы выражения: оно отсылает лишь к себе самому, и, однако, оно берётся не в форме «внутреннего», — оно идентифицируется со своим собственным развёрнутым «внешним». Это означает, что письмо есть игра знаков, упорядоченная не столько своим означаемым содержанием, сколько самой природой означающего; но это означает и то, что регулярность письма всё время подвергается испытанию со стороны своих границ; письмо беспрестанно преступает и переворачивает регулярность, которую оно принимает и которой оно играет; письмо развёртывается как игра, которая неминуемо идёт по ту сторону своих правил и переходит таким образом вовне. В случае письма суть дела состоит не в обнаружении или в превознесении самого жеста писать; речь идёт не о пришпиливании некоего субъекта в языке, — вопрос стоит об открытии некоторого пространства, в котором пишущий субъект не перестаёт исчезать. Вторая тема ещё более знакома: это сродство письма и смерти. Эта связь переворачивает тысячелетнюю тему; сказание и эпопея у греков предназначались для того, чтобы увековечить бессмертие героя. И если герой соглашался умереть молодым, то это для того, чтобы его жизнь, освящённая таким образом и прославленная смертью, перешла в бессмертие; сказание было выкупом за эту принятую смерть. Арабский рассказ (я думаю тут о «Тысяче и одной ночи»), пусть несколько иначе, тоже имел своим мотивом, темой и предлогом «не умереть» — разговор, рассказ длился до раннего утра именно для того, чтобы отодвинуть смерть, чтобы оттолкнуть этот срок платежа, который должен был закрыть рот рассказчика. Рассказ Шехерезады — это отчаянная изнанка убийства, это усилие всех этих ночей удержать смерть вне круга существования. Эту тему рассказа или письма, порождаемых, чтобы заклясть смерть, наша культура преобразовала: письмо теперь связано с жертвой, с жертвоприношением самой жизни. Письмо теперь — это добровольное стирание, которое и не должно быть представлено в книгах, поскольку оно совершается в самом существовании писателя. Творение, задачей которого было приносить бессмертие, теперь получило право убивать — быть убийцей своего автора. Возьмите Флобера, Пруста, Кафку. Но есть и другое: это отношение письма к смерти обнаруживает себя также Всё это известно; и прошло уже немало времени с тех пор, как критика и философия засвидетельствовали это исчезновение или эту смерть автора. Я, однако, не уверен ни в том, что из этой констатации строго извлекли все необходимые выводы, ни в том, что точно определили масштаб этого события. Если говорить точнее, мне кажется, что некоторое число понятий, предназначенных сегодня для того, чтобы заместить собой привилегированное положение автора, в действительности блокирует его и замалчивает то, что должно было бы быть высвобождено. Я возьму только два из этих понятий, которые являются сегодня, на мой взгляд, особенно важными. Первое — это понятие произведения. В самом деле, говорят (и это опять-таки очень знакомый тезис), что дело критики состоит не в том, чтобы раскрывать отношение произведения к автору, и не в том, чтобы стремиться через тексты реконструировать некоторую мысль или некоторый опыт; она должна, скорее, анализировать произведение в его структуре, в его архитектуре, в присущей ему форме Но предположим теперь, что мы имеем дело с автором: все ли, что он написал или сказал, все ли, что он после себя оставил, входит в состав его сочинений? Проблема одновременно и теоретическая, и техническая. Когда, к примеру, принимаются за публикацию произведений Ницше, — где нужно остановиться? Конечно же, нужно опубликовать всё, но что означает это «всё»? Всё, что Ницше опубликовал сам, — это понятно. Черновики его произведений? Несомненно. Наброски афоризмов? Да. Но также и вычеркнутое или приписанное на полях? Да. Но когда внутри блокнота, заполненного афоризмами, находят справку, запись о свидании, или адрес, или счёт из прачечной, — произведение это или не произведение? Но почему бы и нет? И так до бесконечности… Среди миллионов следов, оставшихся от Есть ещё одно понятие, которое, я полагаю, мешает констатировать исчезновение автора и Я спрашиваю себя: не есть ли это понятие, подчас редуцированное до обыденного употребления, не есть ли оно только транспозиция — в форме трансцендентальной анонимности — эмпирических характеристик автора? Бывает, что довольствуются устранением наиболее бросающихся в глаза следов эмпиричности автора, заставляя играть — в параллель друг другу, друг против друга — два способа её характеризовать: критический и религиозный. И в самом деле, наделить письмо статусом изначального, — разве это не есть способ выразить в трансцендентальных терминах, с одной стороны, теологическое утверждение о его священном характере, Я думаю, следовательно, что такое употребление понятия письма заключает в себе риск сохранить привилегии автора под защитой a priori: оно продлевает — в сером свете нейтрализации — игру тех представлений, которые и сформировали определённый образ автора. Исчезновение автора — событие, которое начиная с Малларме без конца длится, — оказывается подвергнутым трансцендентальному запиранию на засов. И не пролегает ли сегодня важная линия водораздела именно между теми, кто считает всё ещё возможным мыслить сегодняшние разрывы в историко-трансцендентальной традиции XIX века, и теми, кто прилагает усилия к окончательному освобождению от неё? [5] Но, конечно же, недостаточно просто повторять, что автор исчез. Точно так же, недостаточно без конца повторять, что Бог и человек умерли одной смертью. То, что действительно следовало бы сделать, так это определить пространство, которое вследствие исчезновения автора оказывается пустым, окинуть взглядом распределение лакун и разломов и выследить те свободные места и функции, которые этим исчезновением обнаруживаются. Вначале я хотел бы кратко напомнить проблемы, возникающие в связи с употреблением имени автора. Что такое имя автора? И как оно функционирует? Будучи весьма далёк от того, чтобы предложить вам ответ на эти вопросы, я укажу только на некоторые трудности, перед которыми оно нас ставит. Имя автора — это имя собственное, и потому ведёт нас к тем же проблемам, что и оно. Здесь, среди прочего, я сошлюсь на исследования Сёрла. Невозможно, конечно же, сделать из имени собственного просто-напросто референцию. Имя собственное вообще (и имя автора) имеет и другие функции, помимо указательной. Оно больше, чем просто указание, жест, — чем просто направленный на Но мало этого: имя собственное не только и не просто имеет значение. Когда обнаруживается, что Рембо не писал «Духовной охоты», то нельзя сказать, чтобы это имя собственное или имя автора изменило при этом смысл [6]. Имя собственное и имя автора оказываются расположенными Если я, например, узнаю, что у Пьера Дюпона глаза не голубые, или что он не родился в Париже, или что он не врач и так далее, — само это имя «Пьер Дюпон», тем не менее, Многие другие факты указывают на парадоксальное своеобразие имени автора. Совсем не одно и то же сказать, что Пьера Дюпона не существует, и сказать, что Гомера или Гермеса Трисмегиста не существовало; в одном случае хотят сказать, что никто не носит имени Пьера Дюпона; в другом — что несколько авторов были совмещены под одним именем, или что подлинный автор не обладает ни одной из черт, традиционно приписываемых таким персонажам, как Гомер или Гермес. Точно так же совсем не одно и то же сказать, что настоящее имя некоего Х не Пьер Дюпон, а Жак Дюран, и сказать, что Стендаля на самом деле звали Анри Бейль. Можно было бы также спросить себя о смысле и функционировании предложения типа: «Бурбаки — это Эти различия, быть может, связаны со следующим фактом: имя автора — это не просто элемент дискурса, такой, который может быть подлежащим или дополнением, который может быть заменён местоимением и так далее; оно выполняет по отношению к дускурсам определённую роль: оно обеспечивает функцию классификации; такое имя позволяет сгруппировать ряд текстов, разграничить их, исключить из их числа одни и противопоставить их другим. Кроме того, оно выполняет приведение текстов в определённое между собой отношение. Гермеса Трисмегиста не существовало, Гиппократа тоже, — в том смысле, в котором можно было бы сказать о Бальзаке, что он существовал, но то, что ряд текстов поставили под одно имя, означает, что между ними устанавливали отношение гомогенности или преемственности, устанавливали аутентичность одних текстов через другие, или отношение взаимного разъяснения, или сопутствующего употребления. Наконец, имя автора функционирует, чтобы характеризовать определённый способ бытия дискурса: для дискурса тот факт, что он имеет имя автора, тот факт, что можно сказать: «Это было написано Частное письмо вполне может иметь подписавшего, но оно не имеет автора; у контракта вполне может быть поручитель, но у него нет автора. Анонимный текст, который читают на улице на стене, имеет своего составителя, но у него нет автора. Функция «автор», таким образом, характерна для способа существования, обращения и функционирования вполне определённых дискурсов внутри того или иного общества. Теперь следовало бы проанализировать эту функцию «автор». Как в нашей культуре характеризуется дискурс, несущий функцию «автор»? В чём он противостоит другим дискурсам? Я полагаю, что даже если рассматривать только автора книги или текста, можно распознать у него четыре различных характерных черты. Прежде всего эти дискурсы являются объектами присвоения; форма собственности, к которой они относятся, весьма своеобразна; она была узаконена уже достаточно давно. Нужно отметить, что эта собственность была исторически вторичной по отношению к тому, что можно было бы назвать уголовно наказуемой формой присвоения, У текстов, книг, дискурсов устанавливалась принадлежность действительным авторам (отличным от мифических персонажей, отличным от великих фигур — освящённых и освящающих) поначалу в той мере, в какой автор мог быть наказан, то есть в той мере, в какой дискурсы эти могли быть преступающими. Дискурс в нашей культуре (и, несомненно, во многих других) поначалу не был продуктом, вещью, имуществом; он был по преимуществу актом — актом, который размещался в биполярном поле священного и профанного, законного и незаконного, благоговейного и богохульного. исторически, прежде чем стать имуществом, включённым в кругооборот собственности, дискурс был жестом, сопряжённым с риском. И когда для текстов был установлен режим собственности, когда были изданы строгие законы об авторском праве, об отношениях между автором и издателем, о правах перепечатывания и так далее, то есть к концу XVIII — началу XIX века, — именно в этот момент возможность преступания, которая прежде принадлежала акту писания, стала всё больше принимать вид императива, свойственного литературе. Как если бы автор, с того момента, как он был помещён в систему собственности, характерной для нашего общества, компенсировал получаемый таким образом статус тем, что вновь обретал прежнее биполярное поле дискурса, систематически практикуя преступание, восстанавливая опасность письма, которому с другой стороны были гарантированы выгоды, присущие собственности. С другой стороны, функция «автор» не отправляется для всех дискурсов неким универсальным и постоянным образом. В нашей цивилизации не всегда одни и те же тексты требовали атрибуции (Конечно же, всё это следовало бы продумать более тонко: с Теперь третья характеристика этой функции «автор». Она не образуется спонтанно как просто атрибуция некоторого дискурса некоему индивиду. Фикция эта является результатом сложной операции, которая конструирует некое разумное существо, которое и называют автором. Несомненно, этому разумному существу пытаются придать статус реальности: это в индивиде, мол, находится некая «глубинная» инстанция, «творческая» сила, некий «проект», изначальное место письма. Но на самом деле то, что в индивиде обозначается как автор (или то, что делает некоего индивида автором), есть не более чем проекция — в терминах всегда более или менее психологизирующих — некоторой обработки, которой подвергают тексты: сближений, которые производят, черт, которые устанавливают как существенные, связей преемственности, которые допускают, или исключений, которые практикуют. Все эти операции варьируют в зависимости от эпохи и типа дискурса. «Философского автора» конструируют не так, как «поэта»; и автора романного произведения в XVIII веке конструировали не так, как в настоящее время. Однако поверх времени можно обнаружить некий инвариант в правилах конструирования автора. Мне, например, кажется, что способ, каким литературная критика в течение длительного времени определяла автора — или, скорее, конструировала форму «автор» исходя из существующих текстов и дискурсов, — что способ этот является достаточно прямым производным того способа, которым христианская традиция удостоверяла (или, наоборот, отрицала) подлинность текстов, которыми она располагала. Другими словами, чтобы «обнаружить» автора в произведении, современная критика использует схемы, весьма близкие к христианской экзегезе, когда последняя хотела доказать ценность текста через святость автора. В De viris illustribus святой Иероним поясняет, что в случае многих произведений омонимии недостаточно, чтобы законным образом идентифицировать авторов: различные индивиды могли носить одно и то же имя, или Но функция «автор» на самом деле не является просто-напросто реконструкцией, вторичным образом производимой над текстом, выступающим как инертный материал. Текст всегда в себе самом несёт Скажут, быть может, что это — особенность исключительно художественного, прозаического или поэтического, дискурса: игра, в которую вовлечены лишь эти «квазидискурсы». На самом деле все дискурсы, наделённые функцией «автор», содержат эту множественность Эго. Эго, которое говорит в предисловии математического трактата и которое указывает на обстоятельства его написания, не тождественно — ни по своей позиции, ни по своему функционированию — тому Эго, которое говорит в ходе доказательства и которое появляется в форме некоего «я заключаю» или «я предполагаю»; в одном случае «Я» отсылает к некоторому незаместимому индивиду -такому, который в определённом месте Несомненно, анализ мог бы выявить ещё и другие характерные черты функции «автор». Но я ограничусь сегодня только теми четырьмя, о которых я только что упомянул, поскольку они представляются одновременно и наиболее очевидными и наиболее важными. Я резюмирую их следующим образом: функция автор связана с юридической институциональной системой, которая обнимает, детерминирует и артикулирует универсум дискурса. Для разных дискурсов в разные времена и для разных форм цивилизаций отправления её приобретают различный вид и осуществляются различным образом; функция эта определяется не спонтанной атрибуцией дискурса его производителю, но серией специфических и сложных операций; она не отсылает просто-напросто к некоему реальному индивиду — она может дать место одновременно многим Эго, многим позициям-субъектам, которые могут быть заняты различными классами индивидов. Но я отдаю себе отчёт в том, что до сих пор я неоправданно ограничивал свою тему. Конечно же, следовало бы сказать о том, чем является функция «автор» в живописи, в музыке, в технике и так далее. Однако, даже если предположить, что мы ограничимся сегодня, как мне того и хотелось бы, миром дискурсов, — даже и тогда, я думаю, я слишком сузил смысл термина «автор». Я ограничился автором, понимаемым как автор текста, книги или произведения, производство которых может быть законным образом ему атрибуировано. Легко увидеть, впрочем, что в порядке дискурса можно быть автором И Гомер, и Аристотель, и Отцы церкви сыграли именно такую роль, равно, как и первые математики или те, кто стоял в истоке гиппократовской традиции. Но, мне кажется, в XIX веке в Европе появились весьма своеобразные типы авторов, которых не спутаешь ни с «великими» литературными авторами, ни с авторами канонических религиозных текстов, ни с основателями наук. Назовём их с некоторой долей произвольности «основателями дискурсивности» [9]. особенность этих авторов состоит в том, что они являются авторами не только своих произведений, своих книг. Они создали нечто большее: возможность и правило образования других текстов. В этом смысле они весьма отличаются, скажем, от автора романа, который, по сути дела, есть всегда лишь автор своего собственного текста. Фрейд же — не просто автор «Толкования сновидений» или трактата «Об остроумии»; Маркс — не просто автор «Манифеста» или «Капитала» — они установили некую бесконечную возможность дискурсов. Бесспорно, легко возразить: неверно, что автор романа всего лишь автор своего собственного текста; в Тексты Энн Рэдклиффэоткрыли поле для определённого числа сходств и аналогий, которые имели свой образец или принцип в её творчестве. Это творчество содержит характерные знаки, фигуры, отношения, структуры, которые могли быть повторно использованы другими. Сказать, что Энн Рэдклнф основала роман ужасов, — значит, в конце концов, сказать: в романе ужасов XIX века будут встречаться, как Тотчас же, я полагаю, возникает новая трудность или по крайней мере — новая проблема: разве этот случай не есть, в конце концов, случай всякого основателя науки или любого автора, который произвёл в науке трансформацию, которую можно считать плодотворной? В конце концов, Галилей не просто сделал возможными тех, кто после него повторял сформулированные им законы, — он сделал возможными также высказывания, весьма отличные от того, что сказал сам. Или если Кювье и является основателем биологии, а Соссюр — лингвистики, то не потому, что им подражали, не потому, что снова и снова обращались к понятиям организма в одном случае и знака — в другом, но потому, что в известной мере именно Кювье сделал возможной ту теорию эволюции, которая по всем пунктам была противоположна его собственному фиксизму, или именно Соссюр сделал возможной порождающую грамматику, которая столь отлична от его структурных анализов. Таким образом, установление дискурсивности представляется, по крайней мере на первый взгляд, явлением того же типа, что и основание всякой научности. Я думаю, однако, что различие здесь есть, и значительное. В самом деле, в случае научности акт, который её основывает, принадлежит тому же плану, что и её будущие трансформации; он является в некотором роде частью той совокупности модификаций, которые он и делает возможными. Конечно, принадлежность эта может принимать многообразные формы. Акт основания той или иной научности, например, может выступать в ходе последующих трансформаций этой науки как являющийся, в конце концов, только частным случаем некоторого гораздо более общего целого, которое тогда себя и обнаруживает. Он может выступать также и как запятнанный интуицией и эмпиричностью, и тогда его нужно заново формализовать и сделать объектом некоторого числа дополнительных теоретических операций, которые давали бы ему более строгое основание. Можно было бы сказать, наконец, что он может выступить и как поспешное обобщение, которое приходится ограничивать и для которого нужно заново очерчивать более узкую область валидности. Иначе говоря, акт основания некоторой научности всегда может быть заново введён внутрь той машинерии трансформаций, которые из него проистекают. Так вот, я полагаю, что установление дискурсивности всегда Гетерогенно своим последующим трансформациям. Распространить некий тип дискурсивности — такой, как психоанализ, каким он был установлен Фрейдом, — это не значит придать дискурсивности формальную общность, которой она первоначально будто бы не допускала, — это значит просто открыть для неё ряд возможностей её приложения. Ограничить эту дискурсивность — это значит на самом деле: выделить в самом устанавливающем акте Наконец, по отношению к отдельным положениям из работ этих учредителей довольствуются тем, чтобы отказаться от Благодаря этому становится понятно, что в случае таких дискурсивностей возникает, как неизбежное, требование некоего «возвращения к истоку». Здесь опять же нужно отличать эти «возвращения к»… от феноменов «переоткрытия» и «реактуализации», которые часто имеют место в науках. Под «переоткрытиями» я буду понимать эффекты аналогии или изоморфизма, которые, беря в качестве отправных точек современные формы знания, делают вновь доступной восприятию фигуру, ставшую уже смутной или исчезнувшую. Я скажу, например, что Хомски в своей книге о картезианской грамматике переоткрыл некоторую фигуру знания, которая имела место от Кордемуа до Гумбольдта; хотя, по правде говоря, она может быть восстановлена в своей конституции лишь исходя из порождающей грамматики, поскольку именно эта последняя и держит закон её построения; фактически речь тут идёт о ретроспективном переписывании имевшего место в истории взгляда. Под «реактуализацией» я буду понимать нечто совсем другое: включение дискурса в такую область обобщения, приложения или трансформации, которая для него является новой. Такого рода феноменами богата история математики. Я отсылаю здесь к исследованию, которое Мишель Серр посвятил математическим анамнезам. А что же следует понимать под «возвращением к?» Я полагаю, что таким образом можно обозначить движение, которое обладает особыми чертами и характерно как раз для установителей дискурсивности. Чтобы было возвращение, нужно, на самом деле, чтобы сначала было забвение, и забвение — не случайное, не покров непонимания, но — сущностное и конститутивное забвение. Акт установления, действительно, по самой своей сущности таков, что он не может не быть забытым. То, что его обнаруживает, то, что из него проистекает, — это одновременно и то, что устанавливает разрыв, и то, что его маскирует и скрывает. Нужно, чтобы это неслучайное забвение было облечено в точные операции, которым можно было бы найти место, проанализировать их и самим возвращением свести к этому устанавливающему акту. Замок забвения не добавляется извне, он часть самой дискурсивности — той, о которой мы сейчас ведём речь, — именно она даёт свой закон забвению; так, забытое установление дискурсивности оказывается основанием существования и самого замка и ключа, который позволяет его открыть, причём — таким образом, что и забвение, и препятствие возвращению могут быть устранены лишь самим этим возвращением. Кроме того, это возвращение обращается к тому, что присутствует в тексте, или, точнее говоря, тут происходит возвращение к самому тексту — к тексту в буквальном смысле, но Происходит возвращение к некой пустоте, о которой забвение умолчало или которую оно замаскировало, которую оно покрыло ложной и дурной полнотой, и возвращение должно заново обнаружить и этот пробел, и эту нехватку; отсюда и вечная игра, которая характеризует зти возвращения к установлению дискурсивности, — игра, состоящая в том, чтобы, с одной стороны, сказать: все это там уже было — достаточно было это прочесть, все там уже есть, и нужно крепко закрыть глаза и плотно заткнуть уши, чтобы этого не увидеть и не услышать; и, наоборот: да нет же — ничего зтого вовсе нет ни в этом вот, ни в том слове — ни одно из видимых и читаемых слов не говорит того, что сейчас обсуждается, — речь идёт, скорее, о том, что сказано поверх слов, в их разрядке, в промежутках, которые их разделяют. Отсюда, естественно, следует, что это возвращение, которое составляет часть самого дискурса, беспрестанно его видоизменяет, что возвращение к тексту не есть историческое дополнение, которое якобы добавляется к самой дискурсивности и её якобы дублирует неким украшением, в конечном счёте несущественным; возвращение есть действенная и необходимая работа по преобразованию самой дискурсивности. Пересмотр текста Галилея вполне может изменить наше знание об истории механики, — саму же механику это изменить не может никогда. Напротив, пересмотр текстов Фрейда изменяет самый психоанализ, а текстов Маркса — самый марксизм. Ну, и чтобы охарактеризовать эти возвращения, нужно добавить ещё одну последнюю характеристику: они происходят в направлении к своего рода загадочной стыковке произведения и автора. И в самом деле, именно постольку, поскольку он является текстом автора — и именно этого вот автора, — текст и обладает ценностью установления, и именно в силу этого — поскольку он является текстом этого автора — к нему и нужно возвращаться. Нет ни малейшей надежды на то, что обнаружение неизвестного текста Ньютона или Кантора изменило бы классическую космологию или теорию множеств, как они сложились в истории (самое большее, на что способна эта эксгумация, — это изменить историческое знание, которое мы имеем об их генезисе). Напротив, появление такого текста, как Эскиз Фрейда, — То, что я сейчас наметил по поводу этих «установлений дискурсивности», разумеется, весьма схематично. В частности — и те различия, которые я попытался провести между подобным установлением и основанием науки. Не всегда, быть может, легко решить, с чем имеешь дело: с одним или с другим, — и ничто не доказывает, что это две разные процедуры, исключающие друг друга. Я попытался провести это различение только с одной целью: показать, что функция «автор», функция уже не простая, когда пробуешь её засечь на уровне книги или серии текстов за одной подписью, требует новых дополнительных определений, когда пробуешь проанализировать её внутри более широких единств — внутри групп произведений или внутри дисциплин в целом. Я очень сожалею, что не смог предложить для обсуждения ничего позитивного, С другой стороны, я считаю, что в этом можно было бы усмотреть также и введение в исторический анализ дискурсов. Возможно, настало время изучать дискурсы уже не только в том, что касается их экспрессивной ценности или их формальных трансформаций, но Точно так же, разве нельзя было бы, исходя из такого рода анализов, пересмотреть привилегии субъекта? Я хорошо знаю, что, предпринимая внутренний и архитектонический анализ произведения безразлично, идёт ли речь о литературном тексте, о философской системе или о научном труде), вынося за скобки биографические или психологические отнесения, уже поставили под вопрос абсолютный характер и основополагающую роль субъекта. Но, быть может, следовало бы вернуться к этому подвешиванию, — вовсе не для того, чтобы восстановить тему изначального субъекта, но для того, чтобы ухватить точки прикрепления, способы функционирования и всевозможные зависимости субъекта. Речь идёт о том, чтобы обернуть традиционную проблему. Не задавать больше вопроса о том, как свобода субъекта может внедряться в толщу вещей и придавать ей смысл, как она, эта свобода, может одушевлять изнутри правила языка и проявлять, таким образом, те намерения, которые ей присущи. Но, скорее, спрашивать: как, в соответствии с какими условиями Автор, или то, что я попытался описать как функцию «автор», является, конечно, только одной из возможных спецификаций функции «субъект». Спецификацией — возможной или необходимой? Если взглянуть на модификации, имевшие место в истории, то не кажется необходимым, — вовсе нет, — чтобы функция «автор» оставалась постоянной как по своей форме, сложности, так и даже — в самом своём существовании. Можно вообразить ткую культуру, где дискурсы и обращались и принимались бы без того, чтобы когда-либо вообще появилась функция «автор». Все дискурсы, каков бы ни был их статус их форма их ценность, и как бы с ними ни имели дело, развёртывались бы там в анонимности шёпота. Более не слышны уже были бы вопросы, пережёвывавшиеся в течение столь длительного времени: Кто говорил на самом деле? Действительно ли — он и никто другой? С какой мерой аутентичности или самобытности? И что он выразил — от себя самого наиболее глубокого — в своём дискурсе? Но слышны были бы другие: Каковы способы существования этого дискурса? Откуда он был произнесён? Каким образом он может обращаться? Кто может его себе присваивать? Каковы места, которые там подготовлены для возможных субъектов? Кто может выполнить эти различные функции субъекта? И за всеми этими вопросами был бы слышен лишь шум безразличия: «какая разница — кто говорит» [10]. * * *Жан Валь: Я благодарю Мишеля Фуко за всё, что он нам сказал и что побуждает к дискуссии. Я позволю себе теперь спросить: кто хочет взять слово? Люсьен Гольдманн: Среди выдающихся теоретиков школы, которая занимает важное место в современной мысли и характеризуется отрицанием человека вообще, а исходя из этого — субъекта во всех его аспектах, точно так же, как и автора, Мишель Фуко, который хотя и не сформулировал в явном виде последнее отрицание, но внушал его всём ходом своего доклада, закончив его перспективой упразднения автора, является, несомненно, одной из наиболее интересных и наименее уязвимых для спора и критики фигур. Поскольку Мишель Фуко сочетает с философской позицией, фундаментальным образом анти-научной, замечательную работу историка. […] Мишель Фуко не является автором и, уж конечно, установителем всего того, что он нам только что сказал. Поскольку отрицание субъекта является сегодня центральной идеей целой группы мыслителей, или, точнее, — целого философского течения. И даже если внутри этого философского течения Фуко и занимает особенно оригинальное и яркое место, его, тем не менее, следует интегрировать в то, что можно было бы назвать французской школой негенетического структурализма, включающего, в частности, имена Леви-Стросса, Ролана Барта, Альтюссера, Деррида. […] Я хотел бы закончить своё выступление упоминанием знаменитой фразы, написанной в мае [11] Мишель Фуко: Попытаюсь ответить. Первое: что касается меня, то я никогда не употреблял слова «структура». Поищите его в «Словах и вещах» — вы его там не найдёте. Так вот, я хотел бы, чтобы меня избавили от всех вольностей, связанных со структурализмом, или чтобы давали себе труд их обосновывать [12]. Кроме того, я не сказал, что автора не существует; я не говорил этого, Давайте ещё раз вернёмся ко всему этому. Я говорил об определённой тематике, которую можно выявить как в произведениях, так Люсьен Гольдманн: Ещё одно замечание. Было сказано, что я принял точку зрения Морис де Гандильяк: Слушая Вас, я спрашивал себя, по какому, собственно, критерию Вы отличаете «установителей дискурсивности» не только от «пророков» в собственно религиозном смысле, но также и от инициаторов «научности», к которым, конечно же, неуместно относить Маркса и Фрейда. Ну а если допустить некую оригинальную категорию, лежащую в некотором роде по ту сторону научности и пророчества, но от них зависимую, то Мишель Фуко: Отвечу Вам, но только в качестве рабочей гипотезы, поскольку говорю ещё раз: то, что я набросал сейчас, было, к сожалению, не более, чем планом работы, разметкой стройплощадки, — я отвечу Вам, что трансдискурсивная ситуация, в которой оказались такие авторы, как Платон и Аристотель, начиная с той поры, когда они писали, и вплоть до Возрождения, должна ещё стать предметом анализа: способы, какими их цитировали или к ним отсылали, какими их интерпретировали или восстанавливали подлинность их текстов и так далее, — всё это, несомненно, подчиняется некоторой системе функционирования. Я полагаю, что в случае Маркса и Фрейда мы имеем дело с авторами, трансдискурсивная позиция которых не совпадает с трансдискурсивной позицией таких авторов, как Платон и Аристотель. И следовало бы описать, чем является эта современная трансдискурсивность в противоположность прежней. Люсьен Гольдманн: Один только вопрос: когда Вы допускаете существование человека или субъекта, сводите ли Вы их — да или нет — к статусу функции? Мишель Фуко: Я не говорил, что свожу к функции, — я анализировал функцию, внутри которой нечто такое, как автор, может существовать. Я здесь не делал анализа субъекта — то, что я тут проделал, это анализ автора. Если бы я делал доклад о субъекте, то возможно, я точно таким же образом проанализировал бы функцию «субъект», то есть проанализировал бы условия, при которых возможно выполнение неким индивидом функции субъекта. И следовало бы ещё уточнить, в каком поле субъект является субъектом, и субъектом — чего: дискурса, желания, экономического процесса и так далее. Абсолютного субъекта не существует. Жак Лакан: Я очень поздно получил приглашение. Читая его, в последнем пункте Вашего текста я отметил это «возвращение к…». Возвращаются, быть может, ко многим вещам, но возвращение к Фрейду — это есть, в конце концов, то, что я поднял как своего рода знамя, в некотором поле, и тут я могу Вас лишь поблагодарить: Вы полностью ответили на моё ожидание. Всё, что Вы сказали, восстанавливая специально по отношению к Фрейду то, что означает «возвращение к…», представляется мне — по крайней мере, с точки зрения того, в чём я сам мог поучаствовать, — совершенно уместным. Далее я хотел бы обратить внимание на то, что — структурализм, не структурализм — нигде, мне кажется, в поле, туманно определяемом этой этикеткой, не стоит вопрос об отрицании субъекта. Речь идёт о зависимости субъекта — что в высшей степени другое — и особенно, в случае возвращения к Фрейду, о зависимости субъекта по отношению к Жан Валь: Нам остаётся поблагодарить Мишеля Фуко за то, что он пришёл, за то, что он выступил перед нами, а до того написал свой доклад, за то, что он ответил на поставленные вопросы, которые к тому же все были интересными. Я благодарю также тех, кто выступал, и слушателей. «Кто слушает, кто говорит», — мы сможем ответить «дома» на этот вопрос. | |

Примечания | |

|---|---|

| |