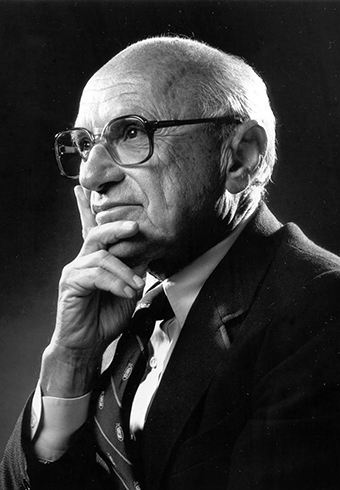

Милтон Фридман (Milton Friedman; | |

«Равенство», «свобода» — что именно означают эти слова из Декларации независимости? Могут ли идеалы, которые они выражают, быть претворены в жизнь? Являются ли свобода и равенство совместимыми понятиями или же они противоречат друг другу? Эти вопросы были центральными на протяжении всей истории Соединённых Штатов ещё задолго до провозглашения Декларации независимости. Усилия, предпринимаемые для их разрешения, формировали интеллектуальную среду, приводили к кровавым войнам и вызывали коренные изменения в экономических и политических структурах. Обсуждение этих вопросов В первые десятилетия существования Республики равенство означало равенство перед Богом, в то время как свобода означала свободу индивидуума строить свою жизнь по собственному усмотрению. В центре внимания в то время было очевидное противоречие между Декларацией независимости и фактом существования рабства. Это противоречие было в конечном счёте разрешено гражданской войной между Севером и Югом. Споры по этим вопросам перешли затем в другое русло. Равенство всё чаще интерпретировалось как «равенство возможностей» — в том смысле, что никто не имеет права произвольно препятствовать другим индивидуумам в использовании их возможностей для достижения поставленных ими перед собой целей. Таков основной смысл, который и сейчас вкладывает в это выражение большинство граждан Соединённых Штатов. Идея равенства перед Богом, как и идея равенства возможностей — не вступали в конфликт со свободой каждого человека строить собственную жизнь по своему усмотрению. Как раз наоборот — равенство и свобода отражали два дополняющих друг друга аспекта одной и той же основополагающей идеи: что каждый индивидуум должен рассматриваться как самоценность и самоцель. Совершенно иное понимание термина «равенство» возникло в Соединённых Штатах Америки в последние десятилетия: оно стало интерпретироваться как равенство конечных результатов. Все должны жить на одном уровне, иметь одинаковые доходы, все должны заканчивать состязание с одинаковыми результатами. Такое понимание равенства находится в явном противоречии с идеей свободы. Попытка претворить в жизнь идею равенства конечных результатов стала одной из основных причин всё большего и большего усиления и расширения централизованной государственной власти и возникновения навязанных нам государством ограничений личной свободы. Равенство перед БогомКогда тридцатитрёхлетний Томас Джефферсон писал: «Все люди созданы равными», он и его современники понимали эти слова не буквально. Они не считали людей равными по их внешним данным, эмоциональным реакциям, физическим возможностям и интеллектуальным способностям. Сам Томас Джефферсон был в высшей степени выдающейся личностью. В возрасте двадцати шести лет он сам разработал великолепный проект своей усадьбы в Монтичелло, руководил её сооружением и даже, как говорят, лично принимал участие в строительных работах. На протяжении своей жизни он был изобретателем, учёным, писателем, государственным деятелем, губернатором штата Вирджиния, президентом Соединённых Штатов, посланником во Франции, основателем Вирджинского университета — вряд ли такого человека можно назвать заурядным. Ключ к тому, что именно имели в виду Томас Джефферсон и его современники, когда речь шла о том, что «все люди созданы равными», находится в следующей фразе Декларации независимости: «Они наделены Создателем определёнными неотъемлемыми правами, среди которых — право на жизнь, право на Свободу и на стремление к достижению Счастья». Все люди равны перед Богом. Каждый человек есть ценность в себе и сам по себе. Все люди наделены неотъемлемыми правами, на которые никто не вправе посягать. Каждый человек имеет право служить своим собственным целям и не может рассматриваться лишь как инструмент для достижения целей других людей. Понятие свободы есть часть определения понятия равенства и никоим образом не вступает с ним в противоречие. Идея равенства людей перед Богом — то есть их равенства как личностей, или просто личного равенства — важна именно потому, что люди не одинаковы. Различные системы ценностей, разные возможности и вкусы приводят к тому, что люди будут хотеть жить совершенно Однако он был уверен, что это не даёт им права повелевать другими. Если элита не имеет права навязывать свою волю другим, то это справедливо и для любой другой группы, даже если она составляет большинство. Каждый человек сам себе хозяин — при условии, что он не затрагивает аналогичных прав других людей. Федеральное правительство было создано именно для того, чтобы оградить это право каждого гражданина от его же сограждан и от внешних угроз), а не с целью предоставить неограниченную власть большинству. У Джефферсона были три заслуги, которые он считал достойными того, чтобы быть увековеченными на его надгробии: принятие штатом Вирджиния законодательного акта в защиту свободы совести (который стал предшественником первых 10 поправок к Конституции США, предназначенных для того, чтобы оградить меньшинство от господства большинства), авторство Декларации независимости и основание Вирджинского университета. Целью составителей проекта Конституции США (современников Джефферсона) было создание центрального правительства, достаточно сильного, чтобы защищать страну и способствовать благосостоянию её народа, Подобным же образом Алексис де Токвиль, замечательный французский политический философ и социолог, в своём классическом труде О демократии в Америке, написанном после его длительного пребывания в Соединённых Штатах Америки в Таким образом, в своём общественном устройстве Америка представляет собой самое необычное явление. Люди здесь являются более равными друг другу по своим возможностям и умственному развитию, или. иными словами, в более одинаковой степени значительными и могущественными, чем в любой другой стране мира в настоящее время или в любую эпоху, память о которой сохранила история». Токвиль восхищался многим из того, что видел, но ни в коем случае не был некритическим наблюдателем. Он опасался, что зашедшая слишком далеко демократия может подорвать чувство гражданского долга. Это было выражено им в следующих словах: «В самом деле, существует мужественная и вполне оправданная страсть к равенству, побуждающая людей стремиться к тому, чтобы все они были могущественными и уважаемыми. Эта страсть приводит к возвышению мелкого люда до положения людей высокопоставленных; однако в человеческом сердце находится также извращённая склонность к равенству, толкающая людей незначительных к попыткам низвести сильных мира сего до своего уровня и приводящая к тому, что люди начинают предпочитать равенство в рабстве неравенству в условиях свободы». Поразительным свидетельством того, как слова меняют своё значение, является тот факт, что в течение последних десятилетий демократическая партия Соединённых Штатов была основным инструментом усиления той самой власти государства, которую Джефферсон и многие из его современников считали самой серьёзной угрозой демократии. Деятели демократической партии и её сторонники добивались расширения власти государства во имя «равенства», но их концепция равенства почти полностью противоположна той, которую Джефферсон отождествлял со свободой, а Токвиль — с демократией. Конечно, практическая деятельность отцов-основателей не всегда соответствовала их лозунгам. Наиболее очевидным противоречием между словами и делами было существование в стране рабства. Сам Томас Джефферсон оставался рабовладельцем до последнего дня своей жизни (4 июля 1826 года). Рабство неоднократно было причиной его мучительных переживаний, и он даже излагал в записках и письмах планы его ликвидации, но никогда публично не выступал с этими планами и не агитировал за отмену рабства. Тем не менее, либо составленная им Декларация независимости оказалась бы вопиющим образом нарушенной той самой нацией, для рождения и формирования которой он так много сделал, либо рабство должно было быть уничтожено. Неудивительно, что в первые десятилетия своего существования Республика оказалась перед лицом нараставшей волны противоречий, связанных с существованием рабовладения. Эти противоречия разрешились гражданской войной между Севером и Югом, которая, говоря словами Авраама Линкольна из его Геттисбергской речи, дала возможность проверить, долго ли сможет устоять нация, зародившаяся в свободе и безраздельно преданная идее, что все люди созданы равными». Нация устояла, но лишь ценой огромных потерь, включавших в себя человеческие жизни, материальные разрушения и утрату сплочённости общества. Равенство возможностейСразу же после того, как в результате гражданской войны в Соединённых Штатах Америки было покончено с рабством, и идея личного равенства — равенства перед Богом и законом — приблизилась к окончательному воплощению в жизнь, основное внимание в интеллектуальных дискуссиях Если выражение «равные возможности» понимать буквально — как «одинаковые возможности» — то эта идея просто неосуществима. Один ребёнок рождается слепым, другой — зрячим. Родители одного ребёнка, глубоко озабоченные его благосостоянием в будущем, с детских лет прививают ему тягу к культуре и образованию, а родители другого — беспутны Как и личное равенство, равенство возможностей нельзя толковать дословно. Его истинный смысл, вероятно, лучше всего передаётся выражением времён Французской революции: «Une саrriere ouverte aux les talents» («талантам все пути открыты»). Никакие произвольно создаваемые препятствия не должны мешать людям достичь того положения в обществе, которое соответствует их способностям При такой интерпретации равенство возможностей просто более детально раскрывает смысл идеи личного равенства, или равенства перед законом. И точно так же, как идея личного равенства, идея равенства возможностей имеет смысл и важна именно потому, что люди неодинаковы по своим генетическим и культурным характеристикам и поэтому стремятся и имеют право выбирать для себя различные жизненные пути. Равенство возможностей, как и личное равенство, не противоречит свободе: наоборот, оно представляет собой существенную составную часть свободы. Если Как и каждый идеал, равенство возможностей не удаётся воплотить в жизнь целиком и полностью. Наиболее серьёзным отступлением от него было, безусловно, положение негритянского населения США — в особенности на Юге, но также и на Севере. Тем не менее, в области прав негров и других этнических меньшинств был достигнут в то же время несомненный и значительный прогресс. Сама концепция «плавильного тигля» [1] отражала идеал равенства возможностей. То же самое можно сказать Несомненное первенство, придаваемое равенству возможностей в иерархии ценностей, ставшей общепринятой после гражданской войны, особенно отчётливо проявлялось в экономической политике. В то время наиболее популярными словами были «свободное предпринимательство», «конкуренция», «laissez-faire» [2]. Считалось, что каждый волен основывать любое коммерческое предприятие, наниматься на любую работу и приобретать любую собственность. Единственным условием было получение согласия на сделку от другой стороны. Перед каждым открывалась возможность получать прибыли, если дело шло успешно, и нести убытки, если дело проваливалось. Никто не имел права произвольно препятствовать человеку в реализации его планов, и критерием в данном случае являлись результаты его деятельности, а не происхождение, религия или национальность. Естественным следствием из этого положения вещей стало то, что многие люди, относящие себя к культурной элите, презрительно именовали вульгарным материализмом, а именно — выдвижение на первый план всемогущего доллара и богатства как символа и свидетельства успеха. Как указывал Токвиль, эти сдвиги в шкале ценностей отражали нежелание широких слоёв общества принимать в расчёт такие традиционные критерии, характерные для феодального и аристократического общества, как родословная и происхождение. Очевидной альтернативой этим критериям являлись результаты практической деятельности человека, а накопление богатств было наиболее простым и доступным мерилом этих результатов. Другим следствием политики экономического либерализма стало высвобождение колоссального количества человеческой энергии, что превратило Америку в ещё более продуктивное и динамичное общество, в котором социальная мобильность сделалась повседневной реальностью. Ещё одним (возможно, неожиданным) следствием оказался активный рост благотворительной деятельности, ставший возможным благодаря стремительному обогащению множества частных лиц. Формы, которые приняла эта деятельность — организация некоммерческих больниц и лечебных учреждений, пожертвования частного капитала на содержание колледжей и университетов, несметное количество благотворительных организаций, предназначенных для помощи малоимущим — также определялись доминирующей в обществе системой ценностей, среди которых особое место занимала деятельность, направленная на воплощение в жизнь идеи «общества равных возможностей». Разумеется, как и повсюду, в области экономической деятельности практика не всегда соответствовала идеалу. С одной стороны, правительству в этой области действительно отводилась второстепенная роль, и оно не выходило за отведённые ему рамки; на пути свободного предпринимательства не создавалось никаких препятствий, Однако, с другой стороны, заключаемые в обход закона соглашения и иные негласные меры продолжали нарушать свободу беспрепятственного доступа всех частных лиц в любые отрасли бизнеса и ко всем профессиям. Нельзя отрицать также, что в силу укоренившихся социальных традиций особые преимущества предоставлялись на практике выходцам из «приличной» семьи, с «подобающим» ветом кожи и «надлежащего» вероисповедания. Тем не менее, быстрое повышение социального и экономического статуса различных менее привилегированных групп говорит о том, что эти препятствия отнюдь нельзя было считать непреодолимыми. Что касается действий правительства, одним из основных отступлений от принципов свободной конкуренции стала внешнеторговая политика. Протекционистские пошлины с целью защиты отечественной промышленности были возведены в ранг святыни ещё в Отчёте по мануфактурам Александра Гамильтона, где он провозгласил их неотъемлемой частью «американского образа жизни» [4]. Разумеется, протекционистские пошлины были несовместимы с радикальной интерпретацией концепции равенства возможностей, и уж во всяком случае со свободой иммиграции (которая вплоть до начала Первой мировой войны была общим правилом, исключения из которого затрагивали лишь выходцев из стран Востока). Тем не менее, у протекционизма были свои защитники, пытающиеся дать ему «рациональное» обоснование, ссылаясь, Равенство результатовЭта иная концепция равенства — равенство результатов — начала завоёвывать себе всё большую и большую популярность уже в XX столетии. В начале она затронула правительственную политику в Великобритании и странах европейского континента, Это представление о равенстве, как и два предыдущих, не следует толковать буквально, — «равный» не значит «одинаковый». В действительности никто не призывает к введению своего рода «карточной системы», когда каждому, независимо от его пола, возраста и других физических данных, будет выдаваться одинаковое количество каждого вида продуктов питания, одежды и так далее. В качестве конечной цели выдвигается скорее «справедливое распределение» — понятие куда более расплывчатое, точно определить которое чрезвычайно трудно или вообще невозможно. «Справедливая доля для всех» — вот новый лозунг, пришедший на смену марксовскому «От каждого по способности, каждому — по потребности». Это понятие о равенстве коренным образом отличается от двух остальных. Дело в том, что правительственные мероприятия, способствующие внедрению и расширению личного равенства и равенства возможностей, увеличивают нашу свободу, тогда как действия правительства, направленные на воплощение в жизнь идеи «справедливая доля для всех», эту свободу урезают. Если все будут получать «по справедливости», то кто будет решать, что «справедливо», а что — нет? У Кэролла простофиля Дронт в ответ на своё неосторожное заявление немедленно слышит хор вопрошающих голосов: «А кто будет раздавать призы?» Строго и объективно определить понятие «справедливой доли» можно только в одном случае — когда все доли одинаковы. Как только мы отказываемся от «уравниловки», возникают те же проблемы, что Кроме того, если то, что люди будут получать, будет определяться «справедливостью», а не тем, что они производят, то откуда же возьмутся призы? Что будет побуждать людей работать и производить продукцию? Как будет решаться вопрос, кому быть врачом или адвокатом, а кому собирать мусор и подметать улицы? Каковы гарантии, что люди согласятся с предписанными им ролями и будут выполнять работу соответственно своим способностям? Ясно, что добиться такого положения можно только силой или угрозой применения силы. И основная проблема здесь состоит даже не в том, что практическое воплощение этой концепции далеко отклонится от идеала. Разумеется, так оно и будет — как это произошло с двумя другими концепциями равенства. Главное — это непримиримое противоречие между самим идеалом«справедливого распределения» (будь он выражен в виде лозунга «каждому — справедливую долю» или в его предшествующей формулировке «каждому — по потребности») и идеалом личной свободы. Это противоречие стало подлинным бичом каждой попытки сделать равенство результатов доминирующим принципом организации общества. Конечным их результатом неизменно было царство террора: очевидным и убедительным доказательством этого могут служить Россия, Китай, Гораздо менее радикальные меры, предпринятые во имя равенства результатов на Западе, разделили ту же судьбу, правда, в меньшей степени. Они точно так же привели к ограничению свободы личности и точно так же оказались неэффективными. Жизнь показала, что невозможно дать определение понятия «справедливая доля», которое не вызывало бы ничьих нареканий, или же добиться всеобщей удовлетворённости с помощью непрерывных заверений, что со всеми членами общества поступают «по справедливости». Наоборот, с каждой очередной попыткой практической реализации принципа равенства результатов недовольство самых широких социальных кругов лишь возрастало. За большинством страстных призывов к «равенству результатов» и гневных обличении «социальной несправедливости» кроется одна широко распространённая идея: когда дети богатых родителей от рождения оказываются в привилегированном положении по сравнению с остальными своими сверстниками — это несправедливо. Безусловно, это правда, и спорить здесь не приходится. Однако несправедливость в нашем мире может проявляться Например, одним детям достаются в наследство от родителей облигации, акции, дома и заводы; другие наследуют музыкальные способности, физическую силу, математическую одарённость; а третьи — ни того, ни другого. Наследование имущества представляет собой более очевидную мишень для критики, чем наследование таланта, но разве с моральной точки зрения между ними есть Посмотрим теперь на тот же вопрос с точки зрения родителей. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок был материально обеспечен в своей жизни, вы можете достичь этого разными способами: заплатить за его образование, что даст ему возможность приобрести профессию, приносящую больший доход; помочь ему открыть собственное дело, чтобы он получал больше, чем если бы работал за зарплату; либо же оставить ему недвижимое имущество, доходы от которого позволят ему жить лучше. Разве есть с точки зрения этики Возникающие здесь морально-этические проблемы весьма деликатны и сложны. Их нельзя разрешить при помощи таких упрощенческих формул, как «справедливая доля для всех». В самом деле, если принимать эту формулу всерьёз, то с детьми, обладающими меньшими музыкальными задатками, следует заниматься музыкой больше, чем с кем бы то ни было, чтобы компенсировать то, чем их обделила природа, а детям с выдающимися способностями надо вообще закрыть доступ к музыкальному образованию. Точно такое же рассуждение будет справедливо и для других категорий прирождённых способностей. Может быть, это и «справедливо» по отношению к тем, кому недостаёт таланта, но будет ли это справедливо по отношению к одарённым, не говоря уже о тех, кому придётся работать, чтобы оплатить обучение юных бездарностей, или о тех, кто будет лишён возможности воспользоваться плодами дарования, которое получило бы должное развитие? Жизнь несправедлива. Соблазнительно думать, что общество или государство может исправить то, что было порождено природой. Но важно также понять, каким благодеянием зачастую оказывается для нас всё та же порицаемая нами несправедливость. Ничего нет справедливого в том, что Марлен Дитрих появилась на свет с прекрасными ногами, на которые все мы не можем наглядеться, или что Мохаммед Али родился с физическими данными, которые позволили ему стать знаменитым боксёром. С другой стороны, миллионы людей, любующиеся ногами Марлен Дитрих или наблюдающие одну из схваток Мухаммеда Али, оказались в выигрыше в результате того, что несправедливая природа произвела на свет этих людей. Что это был бы за мир, если бы все были похожими друг на друга как две капли воды? Разумеется, это несправедливо, что Мохаммед Али имеет возможность заработать миллионы долларов за один вечер. Но разве не было бы ещё более несправедливым по отношению ко всем поклонникам его таланта, если бы во имя Ещё один аспект сложной проблемы «справедливого распределения» может быть проиллюстрирован на примере какой-либо азартной игры — например, игры в рулетку. Участники могут начать играть с одинаковыми стопками фишек, однако по ходу игры они станут неодинаковыми. К концу Этот пример имеет гораздо большее отношение к реальной жизни, чем можно предположить на первый взгляд. Ежедневно каждый из нас принимает решения, связанные с Система, при которой люди сами делают выбор — и сами расплачиваются за большинство последствий своих решений — была доминирующей на протяжении почти всей нашей истории. Эта система дала Фордам, Эдисонам, Истманам, Рокфеллерам, Пенни стимул к тому, чтобы преобразовывать лицо нашего общества на протяжении двух последних столетий. Она также предоставила и другим людям стимул к тому, чтобы, ставя на карту свои капиталы, финансировать рискованные начинания, предпринятые этими дерзкими изобретателями и промышленными гениями. Конечно, на этом пути многие терпели неудачи, и, вероятно, проигравших было больше, чем тех, кому улыбнулась фортуна. Мы не помним имён неудачников. Но в большинстве своём они знали, на что идут, и сознавали, что рискуют. И независимо от того, выиграли они или проиграли, благодаря их готовности принять риск общество в целом выиграло. Частные состояния, возникавшие при этой системе, создавались в подавляющем большинстве случаев в результате разработки новых видов товаров и услуг, либо новых методов их производства, либо же, наконец, их массового внедрения в сферу потребления. Все эти процессы в конечном итоге приводили к приросту общественного богатства в повышению благосостояния масс, которые во много раз превышали размеры богатств, накопленных авторами и инициаторами этих нововведений. Да, Генри Форд приобрёл огромное состояние — однако страна приобрела при этом дешёвое и надёжное транспортное средство и вдобавок освоила и внедряла технологию массового производства. Кроме того, во множестве случаев частные состояния в своей значительной степени были в конечном счёте посвящены благу всего общества. Фонды Рокфеллера, Форда и Карнеги — это лишь самые знаменитые среди многочисленных примеров пожертвований частного капитала на общественные нужды. Все эти примеры есть не что иное, как замечательное следствие функционирования системы, основанной на «равенстве возможностей» и «свободе» (в том понимании этих терминов, какое бытовало вплоть до недавнего времени). Приведённый ниже отрывок даёт представление (пусть даже неполное) о размахе филантропической деятельности США в XIX и начале XX столетия. В книге, посвящённой «благотворительности на культурные нужды в Чикаго с 1880 по 1917 годы», Хелен Горовиц пишет: «На рубеже столетий Чикаго объединял в себе противоречивые тенденции: это был крупнейший промышленный и коммерческий центр, где велась торговля всеми основными товарами, характерными для современного индустриального общества, Среди наиболее ярких проявлений тяги чикагцев к культуре было основание в Перед лицом ширившихся социальных движений, которые они не были в состоянии контролировать, эти бизнесмены, с их идеалистическими представлениями о культуре, видели в музее, библиотеке, симфоническом оркестре или университете средство, способное возбудить в массах интерес к возвышенным целям и привести к возрождению гражданского общества, проникнутого идеей общественного блага». Филантропическая деятельность отнюдь не ограничивалась пожертвованиями на культурные учреждения. Как пишет Горовиц по другому поводу, это был «своего рода взрыв активности в различных областях». Чикаго не был исключением — скорее, по словам той же Горовиц, «в нём, как в капле воды, отражалась вся Америка». В это же время Джейн Аддамс основала в Чикаго «Халл-Хаус», который стал первым среди множества благотворительных заведений этого типа (settlement house), размещавшихся в тех городских районах, где жила беднота. Такие заведения распространились вскоре по всей стране; в них широкие слои малоимущих получали доступ к культуре и просвещению, а также помощь в трудностях их повседневной жизни. В этот же период были основаны многочисленные больницы, сиротские приюты и иные благотворительные учреждения. Система свободной конкуренции и стремление к достижению самого широкого круга социальных и культурных целей вовсе не исключают друг друга, точно так же, как не исключают друг друга система свободной конкуренции и сострадание к обездоленным — независимо от того, выражается ли оно в виде частной благотворительной деятельности, как в XIX столетии, или же в виде правительственной помощи, как это имело место во всё возрастающих масштабах в XX столетии. Важно одно — чтобы в обоих случаях эта деятельность служила проявлением желания помочь своему ближнему. При этом, однако, существует кардинальное различие между двумя способами осуществления этой правительственной помощи, которое на первый взгляд кажется несущественным. Одно дело, когда 90 процентов населения, то есть всех нас, соглашаются взять на себя бремя дополнительных налогов с целью помочь 10 процентов населения с самым низким уровнем жизни — и совсем другое, когда 80 процентов голосуют за то, чтобы налоги с целью помочь этим 10 процентов бедных платили не все, а лишь 10 процентов наиболее состоятельных граждан. Именно такую ситуацию описывает знаменитый пример, принадлежащий Кто выступает за политику равенства результатов?Концепция равенства результатов как конечной цели (иногда её называют также концепцией эгалитаризма) так и не нашла себе широкой поддержки — хоть она и исповедуется почти как религиозный догмат в среде интеллектуалов и занимает непременное и почётное место в речах политиков и преамбулах к законодательным актам. Слова опровергаются делами — то есть практическим поведением как правительства или представителей интеллектуальных кругов (где идеи эгалитаризма нашли себе самых страстных адептов), так и широких слоёв населения. Обратимся к фактам. Что касается правительства, то одним из наиболее ярких подтверждений такого положения вещей может служить его политика в отношении лотерей и азартных игр. Так, например, штат Более того, оно ведёт широкую рекламную кампанию, имеющую целью склонить своих граждан покупать лотерейные билеты и играть на скачках — причём на таких условиях, которые обеспечивают самому правительству немалый доход. В то же время оно пытается ликвидировать азартные игры с угадыванием выпавших в каждом тираже цифр — которые, как оказывается, дают в сумме больше шансов на выигрыш, чем правительственная лотерея (особенно если учесть, что в этом случае легче избежать налога на выигрыш). В Великобритании, также являющейся оплотом, если даже не колыбелью, эгалитаристских тенденций, разрешены частные игорные дома (носящие название «клубов»), а также заключение взаимных пари в связи не только со скачками, но и иными спортивными мероприятиями. Тотализатор в Англии стал поистине национальной игрой — Что касается интеллектуалов, то наиболее очевидным подтверждением их фарисейства в этом вопросе является тот факт, что сами отнюдь не торопятся следовать своим проповедям на практике. Действительно, идею равенства результатов можно без труда претворять в жизнь и самостоятельно — по принципу «сделай сам». Прежде всего следует точно определить, что вы подразумеваете под «равенством». Намереваетесь ли вы достичь равенства в пределах Соединённых Штатов? В пределах определённой группы стран? В мировых масштабах? Будет ли «равенство» измеряться размером дохода на душу населения? На семью? И как исчислять этот доход — за год, за десять лет, за всю жизнь? Имеется ли в виду только денежный доход — или сюда надо включить и такие статьи, как эквивалент квартплаты, которая ежемесячно «экономится» теми, у кого есть собственный дом; овощи, фрукты или живность, выращиваемые для собственного потребления; стоимость услуг, безвозмездно оказываемых друг другу членами семьи и, в частности, неработающими женами-домохозяйками? Каким образом надо будет учесть физические или умственные преимущества и недостатки, ставящие различных людей в «неравное» положение? Как бы вы ни решили все эти вопросы, вы всегда можете (если вы настоящий сторонник эгалитаризма) примерно оценить, какая сумма денежного дохода соответствует вашему представлению о равенстве. Если ваш фактический доход выше этой суммы, вы можете оставить себе определённую вами «справедливую долю», а остальное раздать тем, кто беднее вас. Если вы стремитесь к достижению равенства «в мировом масштабе» — а из большинства образчиков эгалитаристских разглагольствований следует, что именно к этому и следует стремиться, — то назначенная вами сумма (соответствующая тому представлению о равенстве, которое, если вдуматься, и проповедует большинство всех этих краснобаев) будет составлять несколько меньше 200 долларов в год! Именно таков (в пересчёте на покупательную способность доллара в 1979 году) примерный средний доход на душу населения «в мировом масштабе». К наиболее пылким поборникам доктрины эгалитаризма принадлежат те, кого Ирвинг Кристол назвал «новым классом» — представители правительственной бюрократии; учёные, чьи исследования финансируются правительственными фондами, или же непосредственно работающие в правительственных «мозговых трестах»; сотрудники многочисленных организаций, занимающихся содействием «общественным интересам», разработкой «социальной политики» и прочими жизненно необходимыми вещами; журналисты и другие работники средств массовой информации. Но глядя на всю эту братию, трудно не вспомнить старую (пусть даже и несправедливую) поговорку про квакеров: «Они прибыли в Новый Свет, чтобы делать добро, а кончили тем, что нажили добро». Действительно, представители «нового класса» принадлежат, как правило, к самым высокооплачиваемым слоям общества. Более того, для многих из них эффективным средством достижения столь высоких доходов оказалась именно пропаганда равенства, участие в продвижении соответствующих законодательных актов или же, наконец, в практическом применении этих законов уже после их принятия. Что же, это лишний раз доказывает, что все мы слишком легко отождествляем наше собственное благосостояние с благосостоянием общества. Разумеется, в ответ на наши конкретные предложения поборник эгалитаризма всегда может заявить, что даже если бы он и отдал бедным «излишек» своего дохода, то всё равно это было бы лишь каплей в море, и поэтому он готов это сделать лишь при условии, что то же самое в обязательном порядке будут вынуждены сделать и все остальные. Однако, с одной стороны, утверждение нашего «филантропа», что участие «всех остальных» изменит суть дела, просто неверно — даже в этом случае его вклад останется каплей в море. Действительно, поскольку размер вклада остаётся тем же самым независимо от того, было ли жертвователей много или всего один, то не меняется и та процентная доля, на которую за счёт данного вклада повышается благосостояние всех малоимущих. Фактически его индивидуальный вклад был бы даже более ценен, так как он мог бы предоставить эти деньги самым нуждающимся среди всех тех, кто, как он сам считает, вправе получать помощь. С другой стороны, введение принуждения уже само по себе изменило бы положение вещей самым радикальным образом: тот тип общества, который, бы возник в результате добровольного перераспределения доходов, в корне отличался бы (и, по нашим стандартам, был бы во всех отношениях более предпочтительным) от типа общества, который сложился бы в условиях принудительного перераспределения. Те, кто полагают, что общество принудительного равенства является предпочтительным, также могут без труда последовать своим идеям на практике: они могут вступить в одну из коммун, существующих в нашей стране и за её пределами, или же основать новые коммуны. И, разумеется, убеждение, что любая группа лиц, желающих жить таким образом, должна быть свободна это осуществить, никоим образом не вступает в противоречие ни со свободой, ни с равенством (будь то равенство возможностей или личное равенство). Однако тот факт, что лишь немногие изъявили желание присоединиться к подобным коммунам, а уже существующие коммуны оказались непрочными, ещё раз доказывает, на наш взгляд, что поддержка идеи равенства результатов не идёт дальше разговоров. Эгалитаристы в Соединённых Штатах Америки могут возразить, что малочисленность и непрочность коммун вызвана тем, что общество, остающееся по преимуществу «капиталистическим», клеймит позором такие коммуны Киббуцы сыграли немаловажную роль во времена первых еврейских поселений в Палестине; они продолжают занимать видное место Отношение широких слоёв населения к прогрессивному подоходному налогу не является столь однозначным. Недавно были предприняты попытки ввести прогрессивный подоходный налог (помимо федерального) в тех штатах, где прежде его не было, и увеличить степень налоговой прогрессии (то есть повысить налог на более высокие доходы). В проведённых по этому поводу референдумах население, как правило, отвергло подобные предложения. С другой стороны, федеральный подоходный налог характеризуется высокой степенью прогрессии по крайней мере, на бумаге), хотя в нём содержится большое число положений (так называемых «юридических лазеек»), которые на практике позволяют липам с наиболее высокими доходами платить вовсе не столь уж высокие налоги. Исходя из этих фактов, можно было бы думать, что широкие слои населения относятся по меньшей мере терпимо к системе уравнительного налогообложения, применяющейся в умеренных масштабах. Тем не менее, мы возьмём на себя смелость утверждать, что популярность игорных домов в Рино, Последствия эгалитарной политикиОпределяя свою собственную политику, мы имеем возможность учиться на опыте тех западных стран, с которыми нас связывает общее интеллектуальное и культурное наследие, и от которых мы переняли многое в нашей системе ценностей. Пожалуй, наиболее поучительным примером является Великобритания, которая в XIX столетии была инициатором и образцом практического применения принципа равенства возможностей, Начиная с конца Второй мировой войны доминирующим фактором британской внутренней политики стало стремление ко всё большему и большему равенству результатов. Правительство принимало новые и новые меры, направленные на то, чтобы отнять «излишки» у богатых и отдать их бедным. Подоходные налоги были повышены до такой степени, что для группы лиц с наиболее высокими доходами налог на доход с недвижимого имущества составил 98 процентов, а налог на доход от производственной деятельности» (или «трудовой доход») — 83 процента. Налоги на наследство были ещё выше. Значительно расширилась система предоставления государством жилья, медицинского обслуживания и других услуг по социальному обеспечению, а также выплаты пособий по безработице и пенсий по старости. К сожалению, результаты оказались весьма отличными от того, чего предполагали добиться люди, чьё чувство справедливости было с полным на то основанием оскорблено классовой структурой, господствовавшей в Англии на протяжении веков. В стране произошло колоссальное перераспределение богатств, однако конечным результатом этого процесса стало вовсе не «справедливое распределение», а нечто совершенно иное. Взамен или в дополнение к прежним привилегированным классам выросли новые: бюрократы, закрепившиеся на «тепленьких местечках» и защитившие себя от инфляции как на годы работы, так и на годы пенсии; профсоюзы, наловчившиеся изображать себя представителями самых обездоленных и бесправных рабочих, а фактически состоящие из самых высокооплачиваемых работников в стране — то есть из рабочей аристократии; и, наконец, новые миллионеры — люди, которые умудрялись обходить законы, правила и распоряжения, хлынувшие из Парламента и различных бюрократических ведомств, люди, которые нашли способы уклоняться от уплаты подоходного налога и переводить своё состояние за тридевять земель — вне пределов досягаемости налоговых инспекторов. Грандиозная перетасовка доходов и богатства? Да. Меньше несправедливости? Вряд ли. Попытка осуществить равенство в широких масштабах провалилась в Великобритании не потому, что правительством были приняты ошибочные меры, и не потому, что они проводились в жизнь, и не потому, наконец, что контроль над проведением этих мер осуществляли неподходящие люди (хотя в Когда законы препятствуют людям преследовать свои собственные цели в соответствии с их собственной системой ценностей, люди стараются найти окольные пути. Они начинают обходить законы, нарушать их или же покидают страну. Мало кто из нас верит в моральный кодекс, который оправдывает принудительное изъятие у людей значительной части того, что они производят, чтобы затем финансировать выплаты другим людям, которых они не знают, предназначенные для целей, которые они могут не одобрять. Когда закон вступает в противоречие с тем, что большинство считает нравственным и справедливым, люди станут нарушать закон — независимо от того, был ли тот установлен во имя некого благородного идеала (как, например, равенство), или же в самом неприкрытом виде служит интересам Когда люди начинают нарушать законы, регулирующие только Кроме всего прочего, эта политика эгалитаризма привела к тому, что Англию покинули многие из её самых способных, энергичных и высококвалифицированных граждан — и выгадали на этом Соединённые Штаты и другие страны, которые сумели предоставить этим «беженцам» более широкие возможности использования их способностей и талантов во имя их собственных интересов. И последнее: кто может сомневаться, что эгалитаристская политика оказала самое неблагоприятное влияние на экономическую эффективность и производительность труда? Безусловно, именно это и стало одной из основных причин, по которым за последние несколько десятилетий Великобритания осталась в отношении показателей экономического роста далеко позади своих континентальных соседей, США, Японии и других стран [7]. Мы в Соединённых Штатах Америки в своём стремлении достичь равенства результатов не зашли ещё так далеко, как Великобритания. Однако многие из наблюдающихся там последствий подобного стремления уже стали очевидными Капитализм и равенствоПовсюду в мире встречаются примеры вопиющего неравенства в распределении доходов и материальных благ, оскорбляющего присущее большинству из нас чувство справедливости. Мало кто может остаться равнодушным перед лицом контраста между роскошью, которой наслаждаются одни, и ужасающей нищетой, в которой прозябают другие. В XIX столетии возник и окреп миф, что свободно-рыночный капитализм (то есть в нашем понимании — система равенства возможностей) лишь углубляет это неравенство, что капитализм — это система, при которой богатые эксплуатируют бедных. Ничто не может быть дальше от истины, чем это утверждение. Где бы ни позволялось функционировать системе свободного рынка, где бы ни существовали условия, хотя бы приближающиеся к идеалу равенства возможностей — везде рядовой человек оказывался способным достичь жизненного уровня, о котором он прежде не мог и мечтать. И нигде в мире не существует столь глубокой пропасти между богатыми и бедными, нигде богатые так не богатеют, а бедные — не беднеют, как при тех социальных системах, где на свободный рынок наложен запрет. Именно такова была ситуация в феодальном обществе — в средневековой Европе, в Индии до получения ей независимости, и даже в Так обстоит дело в странах с централизованным планированием и управлением — таких, как Россия, Китай или Индия после получения независимости, где положение человека определяется его принадлежностью к власть имущим. Такое положение существует даже там, где, как в перечисленных трёх странах, централизованное планирование было введено во имя равенства. Россия — это страна, где население делится на две группы: узкий привилегированный класс бюрократов, партийных чиновников, инженерно-технических работников — и широкие массы населения, живущие немногим лучше, чем их деды и прадеды. Привилегированная верхушка имеет доступ к специальным магазинам, школам, институтам и пользуется различными видами роскоши; народ же обречён на то, чтобы иметь лишь чуть больше, чем нужно для удовлетворения основных жизненных потребностей. Нам вспоминается, как мы спросили нашего гида в Москве, сколько стоит только что увиденный нами роскошный автомобиль. В ответ мы услышали: «А такие автомобили не продаются — они только для членов Политбюро». В нескольких опубликованных в последнее время книгах, написанных американскими журналистами [8], чрезвычайно подробно описывается контраст между более чем обеспеченной жизнью привилегированной верхушки и нищетой масс советского населения. Даже если оставить в стороне правящую касту, небесполезно отметить, что разница в средней зарплате бригадира и рядового рабочего в России намного больше разницы в зарплате бригадира и рабочего в Соединённых Штатах Америки. И русский бригадир, безусловно, заслуживает этого. В конце концов, бригадир-американец должен беспокоиться только о том, чтобы его не уволили, в то время как русский бригадир должен заботиться ещё Китай также является страной, где существует значительное различие в доходах между обладающими политической властью и всем остальным населением, между городом и деревней, между некоторыми городскими рабочими и их собратьями. Один проницательный исследователь Китая пишет, что «неравенство между богатыми и бедными районами Китая в 1957 году было более глубоким, чем в любой другой крупной стране мира, за исключением, вероятно, Бразилии». Он ссылается также на другого своего коллегу: «Эти примеры показывают, что в Китае структура заработной платы в промышленности отнюдь не является намного более эгалитарной, чем в других странах». Автор заключает своё исследование равенства в Китае следующими словами: «Как равномерно распределяются сегодня доходы в Китае? Безусловно, не столь равномерно, как на Тайване или в Южной Корее. С другой стороны, распределение доходов в Китае происходит, безусловно, более равномерно, чем например в Бразилии или в Южной Америке вообще. Мы вынуждены прийти к выводу, что Китай далеко не является обществом полного равенства. Фактически различия в доходах в Китае являются, возможно, значительно более резкими, чем в ряде стран, которые обычно ассоциируются с «фашистскими диктатурами» и «привилегированной верхушкой», эксплуатирующей народные массы». Технический прогресс, механизация — все эти великие чудеса нового века дали богатым сравнительно немногое. Богачи в Древней Греции вряд ли извлекли бы большую пользу из современного водопровода: для них доступность чистой проточной воды определялась лишь сноровкой доставлявших её рабов. Что касается радио и телевидения, то римские патриции могли наслаждаться искусством лучших музыкантов и актёров прямо у себя дома и даже держать их постоянно при себе в числе своей челяди. Одежда массового пошива, супермаркеты — все эти и многие другие современные достижения мало в чём улучшили бы их повседневную жизнь. Приятным сюрпризом для богатых явился бы прогресс в области средств транспорта и медицины, но что касается всего остального, то все крупнейшие завоевания западного капитализма способствовали в первую очередь улучшению жизни рядовых граждан. Благодаря этим достижениям широким массам стали доступны те преимущества и удобства, которые прежде были исключительной привилегией горстки сильных мира сего. Джон Стюарт Милль писал в 1848 году: «До настоящего времени приходится сомневаться, облегчили ли иго повседневного труда хоть единому человеку все сделанные доныне механические изобретения»? Ибо благодаря им большая часть человечества Сегодня этого уже сказать нельзя. Сегодня вы можете объехать из конца в конец все индустриально развитые страны и обнаружить, что почти каждый «все дни свои отдающий изнурительному труду», делает это исключительно во имя спорта. А для того, чтобы найти людей, чьё бремя повседневного труда не облегчено техническими новшествами, вам придётся отправиться в некапиталистический мир — в Россию, в Китай, в Индию, в Бангладеш, в некоторые районы Югославии, или же в более отсталые капиталистические страны — в Африку, на Ближний и Средний Восток, в Южную Америку (а всего лишь пару десятилетий назад к этому списку можно было бы добавить Испанию или Италию). ЗаключениеОбщество, которое ставит равенство (в смысле равенства результатов) выше свободы, в результате утратит и равенство, и свободу. Если ради достижения равенства оно прибегнет к силе, то это уничтожит свободу, а сила, применённая поначалу во имя самых лучших целей, окажется в руках людей, использующих её в своих собственных интересах. В противоположность этому, общество, которое ставит свободу превыше всего, обретёт — даже не ставя перед собой эту задачу — и большую свободу, и большее равенство. И хотя большее равенство и является в этом случае непреднамеренным результатом (так сказать, «побочным продуктом») свободы, его достижение отнюдь не случайно. Система свободной конкуренции высвобождает энергию и способности людей, давая им возможность преследовать свои собственные цели, и при этом защищает их от помех и произвола со стороны их сограждан или властей. Она не создаёт преград для достижения некоторыми людьми привилегированного положения, но препятствует превращению этих привилегий в закреплённые законом или традицией исключительные права — ибо, пока существует свобода, будет существовать и конкуренция со стороны других, быть может, более способных и целеустремлённых людей. Свобода — это отсутствие не только унификации, но и раз навсегда установленной иерархии. У тех, кто сегодня находится в самом низу социальной лестницы, всегда существует перспектива завтра подняться на самый её верх — | |

Примечания | |

|---|---|

| |