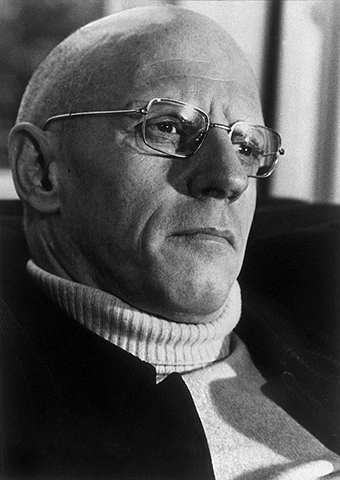

Мишель Фуко (Michel Foucault; | |

Предисловие переводчикаПубликуемая беседа состоялась весной 1984 года, за несколько месяцев до смерти Мишеля Фуко, когда он был уже тяжело болен. Поводом для неё стало событие, которого тогда многие ждали больше семи лет: выход второго и третьего томов фундаментального проекта Фуко «История сексуальности» — «Использования удовольствий» и «Заботы о себе». Эти два издания стали последними книгами Фуко. Собеседник Фуко — Франсуа Эвальд, человек, который не только близко знал Фуко в течение многих лет, не только был его ассистентом в Коллеж де Франс последние восемь лет его там преподавания, но как никто другой, быть может, глубоко понимал философию Фуко, его мысль, тонко чувствовал наиболее важные её повороты. Пример тому — обстоятельства написания статьи «Фуко» для вышедшего в 1984 году «Словаря философов». Когда в начале Несколько слов о названии беседы. Как правило, подобного рода названия не принадлежат самому автору. Похоже, однако, что в данном случае Фуко всё же имел некоторое, пусть и не прямое, отношение к его появлению. Существует другой текст с точно таким же названием, автором которого является сам Фуко. Он был написан в феврале 1984 года для ежедневной газеты Le Nouvel Observateur по случаю смерти историка Филипа Арьеса. Об этом историке — в БеседаФрансуа Эвальд: В «Воле к знанию» был обещан скорый выход «Истории сексуальности». Но выходит она восемь лет спустя и по совершенно другому, чем было объявлено, плану. Мишель Фуко: Я передумал. Работа, которая не является попыткой изменить не только то, что ты думаешь, но одновременно даже и то, что ты есть, не Франсуа Эвальд: Зачем же тогда было это делать? Мишель Фуко: По причине лени. Я думал, что наступит такой день, когда я заранее буду знать, что я хочу сказать, и когда мне останется лишь сказать это. Я вообразил, будто достиг, наконец, такого возраста, когда можно не делать ничего другого, как только разворачивать то, что имеешь в голове. Это было одновременно и родом самомнения и потерей бдительности. Однако работать — это значит решиться думать иначе, чем думал прежде [1]. Франсуа Эвальд: Но читатель — он ведь всему поверил. Мишель Фуко: Да, совесть моя перед ним нечиста, но одновременно я испытываю по отношению к нему изрядное доверие. Читатель, как и слушатель лекции, прекрасно умеет отличать действительно проделаную работу от такого случая, когда довольствуются изложением того, что есть в голове. Возможно, он и будет разочарован, но только не тем, что я не сказал ничего такого, чего бы уже не говорил прежде. Франсуа Эвальд: «Использование удовольствий» и «Забота о себе» воспринимаются поначалу как позитивная работа историка, как систематизация сексуальных нравов в Античности. Речь Мишель Фуко: Это — работа историка, но с тем уточнением, что эти книги, как и те, что я писал раньше, представляют собой работы по истории мысли [2]. История мысли же означает не просто историю идей или представлений, но также и попытку ответить на следующий вопрос: как возможно конституирование знания? Каким образом мысль как нечто, имеющее отношение к истине, тоже может иметь историю? Вот тот вопрос, который был поставлен. Меня волнует вполне определённая проблема: возникновение морали — в той мере, в которой она является размышлением о сексуальности, о желании, об удовольствии. Я хотел бы, чтобы было ясно понято: я занимаюсь не историей нравов и поведений, не социальной историей сексуальной практики, но историей тех способов, посредством которых удовольствия, желания и сексуальные поведения были в Античности проблематизированы, отрефлексированы и продуманы в их отношении к определённому искусству жить. Совершенно очевидно, что это искусство жить осуществлялось на деле лишь небольшой группой людей. Было бы смешно думать, что то, что могли сказать по поводу сексуального поведения Сенека, Эпиктет или Музоний Руф, хоть в Франсуа Эвальд: В «Использовании удовольствий» Мишель Фуко: Понятием, которое служит общей формой для всех исследований, выполненных мною, начиная с «Истории безумия», является понятие проблематизации — с той лишь оговоркой, что я до сих пор ещё недостаточно его выделил. Но к главному всегда идёшь пятясь; в последнюю очередь появляются именно наиболее общие вещи. Это плата и вознаграждение за всякую работу, где теоретические ставки определяются исходя из той или иной эмпирической области. В «Истории безумия» вопрос состоял в том, чтобы узнать, как и почему в определённый момент безумие оказалось проблематизировано через определённую институциональную практику и определённый познавательный инструментарий. Точно так же в «Надзирать и наказывать» речь шла о том, чтобы проанализировать изменения в проблематизации отношений между преступлением и наказанием в рамках уголовных практик и исправительных учреждений в конце XVIII — начале XIX веков. Теперь же вопрос стоит так: как происходит проблематизация сексуальной деятельности? «Проблематизация» здесь не означает ни «представления» некоторого до того уже существовавшего объекта, ни тем более «создания» с помощью дискурса несуществующего объекта. Проблематизация — это совокупность дискурсивных и недискурсивных практик, вводящих нечто в игру истинного и ложного и конституирующих эту игру в качестве объекта мысли (будь то в форме морального размышления, научного познания, политического анализа и так далее). Франсуа Эвальд: «Использование удовольствий» и «Забота о себе» имеют дело, несомненно, с той же самой проблематикой, что и прежние работы. Тем не менее они очень отличаются от предыдущих работ… Мишель Фуко: Действительно, здесь я «обернул» ход анализа. В случае безумия я двигался от «проблемы», которую оно могло представлять в определённом социальном, политическом и эпистемологическом контекстах, — от проблемы безумия, как она выступала для других. Здесь же я отправлялся от проблемы, которую сексуальное поведение могло составлять для самих индивидов (или, по крайней мере для мужчин в Античности). В первом случае речь шла, вообще говоря, о том, чтобы понять, как «управляют» сумасшедшими, теперь же — как «управляют» самими собой. Правда, я тотчас же добавлю, что Франсуа Эвальд: Мне кажется, что читатель ощутит двоякого рода странность. Первая касается собственно Вас, того, что он ожидает от Вас… Мишель Фуко: Прекрасно. Я полностью отвечаю за это расхождение. В Франсуа Эвальд: Вторая странность касается самой сексуальности — отношения между тем, что Вы описываете, и тем, что мы сами считаем очевидным в связи с сексуальностью. Мишель Фуко: Что касается этой странности, то её не нужно преувеличивать. Действительно, существует определённое мнение в отношении Античности и античной морали, в соответствии с которым эту мораль часто представляют как весьма «терпимую», либеральную и снисходительно улыбающуюся. Но многие знают Франсуа Эвальд: Я говорил о странности по отношению к привычным для нас в анализе сексуальности темам: теме закона и теме запрета. Мишель Фуко: Это парадокс, который удивил меня самого, — даже если я немного догадывался о нём уже в «Воле к знанию», когда выдвигал гипотезу о том, что анализировать конституирование знания о сексуальности можно было бы, исходя не только из механизмов подавления. Что поразило меня в Античности, так это то, что точки наиболее активного размышления о сексуальном удовольствии — совсем не те, что связаны с традиционными формами запретов. Напротив, именно там, где сексуальность была наиболее свободна, античные моралисты задавали себе вопросы с наибольшей настойчивостью и сформулировали наиболее строгие положения. Вот самый простой пример: статус замужних женщин запрещал им любые сексуальные отношения вне брака, однако по поводу этой «монополии» почти не встречается ни философских размышлений, ни теоретической заинтересованности. Напротив, любовь к мальчикам была свободной (в определённых пределах), и именно по её поводу была выработана целая теория сдержанности, воздержания и несексуальной связи. Следовательно, вовсе не запрет позволяет понять эти формы проблематизации. Франсуа Эвальд: Кажется, Вы пошли дальше и противопоставили категориям «закона» и «запрета» категории «искусства жить», «техник самости» и «стилизации существования». Мишель Фуко: Я мог бы, используя весьма распространённые методы и схемы мысли, сказать, что некоторые запреты были действительно установлены как таковые, тогда как другие, более диффузные, выражались в форме морали. Мне представляется, однако, что в отношении областей, которые я рассматривал, и источников, которыми я располагал, больше подходит мыслить эту мораль в той самой форме, в какой о ней размышляли современники, а именно в форме искусства существования или, лучше сказать, техники жизни. Вопрос состоял в том, чтобы знать, как направлять свою собственную жизнь, чтобы придать ей как можно более прекрасную форму (в глазах других, самого себя, а также будущих поколений для которых можно будет послужить примером). Вот то, что я попытался реконструировать: образование и развитие некоторого практикования себя, целью которого является конституирование самого себя в качестве творца своей собственной жизни. Франсуа Эвальд: Но сфера действия категорий «искусства жить» и «техник самости» отнюдь не ограничивается сексуальным опытом древних греков и римлян. Мишель Фуко: Я не думаю, чтобы могла существовать мораль без некоторого числа «практик самости». Бывает так, что эти практики оказываются сцепленными со структурами кодекса — многочисленными, систематическими и принудительными. Бывает даже, что они почти стушёвываются в пользу этой совокупности правил, которые и начинают выступать потом как сущность морали. Но случается также, что эти практики образуют самый важный и самый активный очаг морали, и что именно вокруг них развёртывается размышление. В этом случае «практики самости» приобретают форму «искусства самости», относительно независимого от моральных законов. Христианство весьма заметным образом усилило в моральном размышлении принцип закона и структуры кодекса, даже если практики аскетизма и сохраняли в нём очень большое значение. Франсуа Эвальд: Стало быть, наш опыт сексуальности, современный опыт начинается с Христианства. Мишель Фуко: Христианство внесло в античный аскетизм много важных изменений: оно усилило форму закона, но точно так же оно сместило направленность «практик самости» в сторону герменевтики себя и расшифровки самого себя в качестве субъекта желания. Связка закон-желание представляется весьма характерной для Христианства. Франсуа Эвальд: Описание разных форм дисциплинирования в «Надзирать и наказывать» приучило нас к самым что ни на есть детальным предписаниям. Странно, что предписания античной сексуальной морали ни в чём им с этой точки зрения не уступают. Мишель Фуко: Здесь необходимо войти в детали. В Античности люди были очень внимательны к элементам поведения, и одновременно они хотели, чтобы каждый обращал на них внимание. Но вот формы внимания были другими, нежели те, что мы узнали впоследствии. Так, сам сексуальный акт, его морфология, способ, которым ищут и достигают удовольствия, «объект» желания — всё это, кажется, не составляло в Античности слишком важной теоретической проблемы. Зато предметом озабоченности была интенсивность сексуальной активности, её ритм, выбранный момент, а также активная или пассивная роль в сексуальных отношениях. Так, можно было бы обнаружить тысячу деталей касательно сексуальных актов в их отношении к временам года, времени суток, к моментам отдыха или занятий или, скажем, того, каким образом должен вести себя мальчик, чтобы иметь хорошую репутацию; но нельзя найти ни одного из тех списков разрешённых и запрещённых актов, которые приобрели столь важное значение в христианском пастырстве. Франсуа Эвальд: Различные практики, которые Вы описываете: по отношению к телу, к женщине, к мальчикам, — предстают отрефлексированными каждая в отдельности, не будучи связаны в строгую систему. Это ещё одно отличие по сравнению с Вашими предыдущими работами. Мишель Фуко: Я узнал, читая одну книгу, что яде резюмировал весь опыт безумия в классическую эпоху через практику заключения в психиатрическую больницу. А ведь «История безумия» построена на тезисе о том, что существовало по меньшей мере два опыта безумия, отличающихся друг от друга: один — это заключение в психиатрическую больницу, а другой — медицинская практика, уходящая своими корнями в далёкое прошлое. В том, что могут существовать различные (одновременные или сменяющие друг друга) опыты, относящиеся к одному и тому же, — в этом самом по себе нет ничего необычного. Франсуа Эвальд: Построение Ваших последних книг Мишель Фуко: Такую связь образует некоторый стиль морали, который есть овладение собой. Сексуальная деятельность воспринимается и представляется как необузданность, и, стало быть, она проблематизируется с точки зрения трудности её контроля. Необузданность [3] здесь предстаёт как нечто фундаментальное. В рамках этой этики необходимо создавать себе правила поведения, благодаря которым можно обеспечить это владение собой, которое само может подчиняться трём различным принципам: 1) соотноситься с телом В этих трёх областях владение собой принимает три различные формы, и нет, как это окажется потом в случае плоти и сексуальности, одной Франсуа Эвальд: Исходя их этих работ, вопрос о сексуальном освобождении оказывается лишённым смысла. Мишель Фуко: Можно сказать, что в Античности имеешь дело с волей к правилу, с волей к форме, с поиском строгости. Как эта воля образовалась? Является ли эта воля к строгости лишь выражением некоторого фундаментального запрета? Или, напротив, она сама была матрицей, из которой затем выводились некоторые общие формы запретов? Франсуа Эвальд: Вы предлагаете, таким образом, полное переворачивание традиционных способов рассмотрения вопроса об отношении сексуальности к запрету? Мишель Фуко: В Греции существовали фундаментальные запреты. Например, запрет инцеста. Но по сравнению с наиболее важной заботой — сохранять владение собой — они привлекали незначительное внимание философов и моралистов. Когда Ксенофонт излагает причины, в силу которых запрещён инцест, он объясняет, что если бы женились на своей матери, то разница в возрасте была бы такой, что дети не могли бы быть ни красивыми, ни здоровыми. Франсуа Эвальд: Однако, кажется, Софокл сказал нечто другое. Мишель Фуко: Интересно то, что запрет этот, серьёзный и важный, может быть в центре трагедии. Но вовсе не в центре морального размышления. Франсуа Эвальд: Зачем задавать вопросы этим временам, которые Мишель Фуко: Я исхожу из проблемы, сформулированной в тех терминах, в которых она ставится сегодня, и пытаюсь дать её генеалогию. «Генеалогия» означает здесь, что я веду анализ, исходя из наличного вопроса, существующего сейчас, в настоящем. Франсуа Эвальд: Что же это за вопрос, стоящий здесь? Мишель Фуко: В течение длительного времени полагали, что строгость сексуальных кодексов в той их форме, в которой они нам известны, была необходима для обществ, называемых «капиталистическими». Однако отмена кодексов и распад запретов произошли несомненно легче, чем это предполагали (что, вроде бы, действительно указывает на то, что основание их существования было не тем, что думали)» и снова встала проблема этики как формы, которую следует придать своему поведению и своей жизни. Короче говоря, ошибались, полагая, что мораль целиком заключается в запретах и что снятие этих запретов само по себе может разрешить вопрос об этике. Франсуа Эвальд: Так значит, Вы написали эти книги для движений за освобождение? Мишель Фуко: Не «для», Франсуа Эвальд: Вы Мишель Фуко: Написать книгу — это всегда в некотором смысле уничтожить предыдущую. В конечном счёте замечаешь — в чём можно найти и утешение, и разочарование, — что то, что сделал теперь, довольно-таки близко к тому, что было уже написано раньше. Франсуа Эвальд: Вы говорите о том, чтобы «отделить себя от самого себя». С чего бы это такая своеобразная воля? Мишель Фуко: Чем ещё может быть этика интеллектуала — я отстаиваю именно термин «интеллектуал», который в настоящее время, кажется, вызывает кое у кого тошноту, — если не этим: постоянно быть в состоянии отделять себя от самого себя (что противоположно отношению обращения)? Если бы я хотел быть только преподавателем университета, было бы, конечно, куда более благоразумным выбрать Франсуа Эвальд: От Сартра, например, скорее складывалось впечатление интеллектуала, который провёл свою жизнь в развёртывании некой фундаментальной интуиции. Эта воля «отделить себя от самого себя», кажется, весьма и весьма Вас отличает. Мишель Фуко: Я не сказал бы, что здесь есть Франсуа Эвальд: Ваши прежние работы представляли собой размышление о заточении, о субъектах — подчинённых, стеснённых и дисциплинируемых. «Использование удовольствий» и «Забота о себе» предлагают нам совершенно иной образ — образ свободных субъектов. Представляется, что в этом состоит важное изменение в Вашей собственной мысли. Мишель Фуко: Следовало бы вернуться к проблеме отношений между знанием и властью. Думаю, что в глазах читателей я действительно тот, кто сказал, что знание сплетено с властью, что оно лишь тонкая маска, наброшенная на структуры господства, а эти последние всегда были угнетением, заключением и так далее. Что касается первого пункта, то я отвечу хохотом. Если бы я сказал или хотел сказать, что знание — это власть, то Франсуа Эвальд: Что, однако. Вы считаете полезным сделать в данный момент… Мишель Фуко: Да, именно это, в самом деле, я нахожу важным сейчас сделать. Франсуа Эвальд: Ваши две последние работы знаменуют как бы переход от политики к этике. И в связи с этим от Вас, несомненно, будут ждать ответа на вопрос: что нужно делать, чего нужно хотеть? Мишель Фуко: Роль интеллектуала состоит не в том, чтобы говорить другим, что им делать. По какому праву он стал бы это делать? Вспомните, пожалуйста, обо всех пророчествах, обещаниях, предписаниях и программах, которые были сформулированы интеллектуалами за два последних века и последствия которых нам теперь известны. Работа интеллектуала не в том, чтобы формовать политическую волю других, Франсуа Эвальд: В последнее время интеллектуалов часто упрекали за их молчание [7]. Мишель Фуко: Не стоит вступать в этот спор, исходным пунктом которого была ложь. Даже чтобы ему помешать. Но вот сам факт, что кампания эта имела место, не лишён определённого интереса. Нужно спросить себя, почему социалисты и правительство эту кампанию запустили или подхватили, рискуя обнаружить не идущее им на пользу расхождение между ними и мнением всех левых. На поверхности, особенно у некоторых, было, конечно, некое предписание в облачении констатации: «Вы молчите», — что означало: «Поскольку мы не хотим вас слышать — молчите». Но если говорить более серьёзно, то в этом упрёке слышалось Но как только мы оказались в правительстве — нам понадобилось, чтобы вы заговорили. И чтобы вы снабдили нас речью с двойной функцией: она должна была бы продемонстрировать прочность мнения левых вокруг нас (в лучшем случае это была бы речь, выражающая преданность, однако мы удовлетворились бы и выражением лести); но речь эта должна была бы также сказать А теперь, когда вы перестраиваете фронт под давлением реалий, которые вы были неспособны воспринять, вы требуете, чтобы мы обеспечили вас — но не мыслью, которая позволила бы вам с ними встретиться лицом к лицу, а дискурсом, который прикрыл бы ваш маневр. Зло проистекает не из того, как это часто говорят, что интеллектуалы перестали быть марксистами в тот момент, когда коммунисты пришли к власти, а из того, что щепетильность вашего альянса помешала вам в подходящее для этого время проделать вместе с интеллектуалами работу мысли, которая сделала бы вас способными править. Править иначе, чем с помощью ваших устаревших лозунгов и плохо обновлённых техник противника». Франсуа Эвальд: Нельзя ли усмотреть некий общий подход в Ваших попытках вмешаться в различные политические вопросы, в частности, в связи с Польшей? Мишель Фуко: Ну да. Это попытка поставить ряд вопросов в терминах истины и заблуждения. Когда министр иностранных дел сказал, что переворот Ярузельского — это дело, которое касается только Польши, — было ли это верно? Верно ли то, что Европа — это такой пустяк, что её раздел и коммунистическое господство, которое осуществляется по другую сторону от произвольно проведённой границы, не имеет к нам отношения? Правильно ли, что подавление элементарных профсоюзных свобод в социалистической стране не имеет никакого значения в стране, которой управляют социалисты и коммунисты? Если и вправду присутствие коммунистов в правительстве не влияет на наиболее важные решения внешней политики — что думать тогда об этом правительстве и об альянсе, на котором оно держится? Эти вопросы не определяют, конечно же, политики; но это вопросы, на которые те, кто определяют политику, должны были бы ответить. Франсуа Эвальд: Так ли, что роль, которую Вы себе отводите в политике, соответствует принципу «свободного слова» [9] который Вы сделали темой своих лекций в последние два года? Мишель Фуко: Нет ничего более непрочного, чем политический режим, безразличный к истине; но нет ничего более опасного, чем политическая система, которая претендует на то, чтобы предписывать истину. Функция «говорить истинно» не должна принимать форму закона, точно так же как было бы тщетным полагать, что она на законном основании проживает в спонтанных играх коммуникации. Задача говорить истинно — это бесконечная работа: уважать её во всей её сложности — это обязанность, на которой никакая власть не может экономить. Если только она не хочет вынуждать к рабскому молчанию. | |

Примечания | |

|---|---|

| |