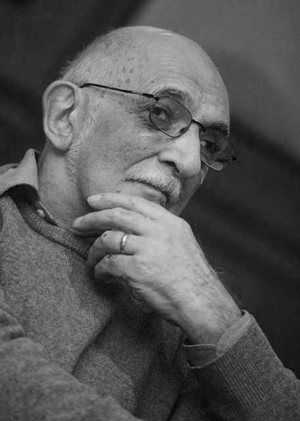

Александр Моисеевич Пятигорский ( |

|

ЛекцияВиталий Лейбин: У меня только большая просьба к коллегам, чтобы мы все всё услышали, пожалуйста, не шутите… то есть не шумите. Шутить-то можно.Александр Пятигорский: Маленькая корректива: шутите и шумите, сколько хотите. И если действительно есть реальный конкретный вопрос, перебивайте и спрашивайте громким голосом. Начинаю с пары банальностей по поводу философа. Профессии такой нет. Есть образ мышления и образ жизни. Образ мышления — непрофессиональный в строго предметном смысле этого слова. Потому что объектом философствования философа может быть что угодно. Для философа не может быть ни высокого, ни низкого, ни хорошего, ни плохого. Для философа может быть интересное и неинтересное. Интересное — это то, на что он направляет своё мышление. Неинтересное — это то, чем он в данный момент в своём мышлении не занимается. То, что я сейчас сказал, — это абсолютные банальности насчёт философа. Это все понимают. Теперь хочу к этому добавить. Это очень важно. Хотя, казалось бы, объект здесь не существенен, потому что в сознание может упасть философское мышление на любой объект, это случай, Прежде чем поговорить о мифологии, я хочу привести вам два примера двух феноменально мыслящих философов. Первый пример. 1927 год. Один из самых талантливых и свободных немецких философов того времени Вальтер Беньямин приезжает в Москву и пишет свои знаменитые московские дневники. И в заметках о Москве он пишет: «Только теперь, уезжая из этого необыкновенного города, я почувствовал, что не могу мыслить без своего социального контекста». Мой комментарий: эта фраза была регрессивной. Если философу нужен социальный контекст — он не настоящий философ. Потому что этот объект — социальный контекст — может, конечно, фокусироваться в его медитации, в его рефлексии. Но когда философ говорит, что «я не могу мыслить без моего социального контекста», то он в этот же момент кй чёрту гибнет. Он уже, сказав это, не философ. А что? Что угодно другое. В конце концов — человек, что в порядке философской рефлексии — ещё одна не прояснённая абстракция. Но он за это заплатил. Через 10 лет ему пришлось застрелиться, я уже не помню, или принять яд, когда другой социальный контекст его убил. Это первый урок всем, кто думает или считает, что он философ. Если считать то, как ты произносишь «социальный контекст», ты уже провалился не в ад, гораздо хуже — в мир безмыслия. И это относится не только к настоящему философа, но и к его прошлому. Всё, пропускаем 70 лет, из 1927 — в 1997 год. Умирает кумир не только философов Москвы, но и Кембриджа, и Оксфорда, и Гарварда — Жак Деррида. Жака Деррида один из нынешних московских философов в одной из последних статей (сегодня читал в «Вопросах философии») называет величайшим философом современности. И вот я читаю его предсмертное интервью журналу «Monde». Журналист его спрашивает: «Что у вас остаётся самым важным из мыслительных поисков вашей юности, ещё вашего студенчества, вашей школы?» И этот великий человек говорит: «Для меня и для моих друзей»… — уже плохо, дамы и господа, при чём тут друзья? В мышлении не может быть друзей, не может быть соратников. Мышление, как любил говорить Мераб Мамардашвили, — самое одинокое дело на свете. А тут уже объединение, он говорит: «Для меня и для моих друзей главным было (запомните это! омерзительный глагол!) самоидентифицироваться». Когда я слышу слово «самоидентифицироваться», как у Геринга при слове «культура», рука тянется к несуществующему пистолету. Главное было — самоидентифицироваться. Кто я, в конце концов? Еврей, француз, алжирец. Дамы и господа, это крайний случай регрессии, ещё страшнее, чем для бедного Беньямина в 1927 году. Философ, которого перед смертью беспокоит, кто он — француз, еврей или алжирец, — это же конец, это вульгарно! Это конец не философского мышления, а любого тривиального мышления. Потому что для философии не существует всего этого идентификационного этнического навоза: русский, еврей, француз, алжирец. Если он начинает думать в рамках этнического контекста, то он уже страшно погиб, человек был безумен. Человек был в состоянии отрефлексировать ранние шаги Декарта, Спинозы, философские настроения Платона, свои книги и почтовые открытки. Но он не смог сделать, как не сможет сделать ни один из тех, кто занимается самоидентификацией, ни одного реального рефлексированного шага к саморефлексии. Потому что это сплошная чёрная регрессия. Это конец философии. Это вечная угроза вульгарности, любой: социальной, национальной, расовой, человеческой, в конце концов. Философ, который вам сегодня скажет: «Я, прежде всего, — человек» — гоните его в шею, он не философ. Это банально. Это вульгарно. Философ отождествлён по рождению, по образу жизни. Ему не нужен ни один внешний момент самоотождествления. А если нужен, то он не философ. Понятно, да? Попробуем теперь, отправляясь от этого сомнительного порога, перейти к тому, что можно было бы назвать мифологией. И опять несколько общих мифологических замечаний. Я их изложил во введении к своей «Мифологии». Книга, с моей точки зрения, неудачно написана, потому что плохо объясняет. А вот с объяснениями «что такое миф?» управиться очень трудно. Потому что когда миф и мифология становятся объектами философской рефлексии, а не антропологии, этнографии или любой конкретной дескриптивной дисциплины, миф почти не проницаем. Потому что не забывайте, что мифолог, описывая любые мифы, неизбежно описывает их в мыслительном контексте мифа о себе. Я хочу привести один пример. Уже в весьма пожилых годах замечательный, настоящий, без ерунды, без пошлости философ Эдмунд Гуссерль написал крайне неудачную книгу «Упадок европейской науки», которая отчасти уже регрессивна по названию. Причём тут Европа? Ещё один миф противопоставления Европы чему — Азии? Упадок. Что значит упадок? И тут Гуссерль определяет: «Упадок науки — это упадок теории в древнегреческом смысле этого слова, теории как самого широкого термина созерцания». Конечно, интереснее всего здесь с самого начала задать вопрос: а куда это всё падает? И откуда это всё падает? И тут второй гуссерлевский момент, ещё более интересный. Наука — это не только теория, Здесь интересен ещё один момент. Нам гораздо легче освободиться от контекстуальной вульгарности «я — русский, я — француз, я — еврей, я — японец», чем от гораздо более тонких мифологических структур. Но Однако интереснее всего остановить себя в этом моменте сегодня, здесь, и рассматривать миф, который я выражаю как уже то, что стало частным и даже индивидуальным в моём собственном мышлении. Поэтому, как говорил один действительно замечательный мифолог, возражая Леви-Стросу: «Хорошо, я могу спросить у человека, который считает, что это дерево — его отец, «это миф?» А человек, который действительно считает, что дерево — его отец, ответит этому антропологу или этнографу: «Никакой ты не миф. Это я. Это я. Вот это дерево — это … (ну, конечно, по словам мифолога, но там блестяще отработана терминология, хотя уже вообще скучновато становится в последние 40 лет) — тотем». Вы знаете, чем замечательны общие термины? Тем, что как только человек их запомнил и стал употреблять или стал над ними думать… ведь миф — это то, над чем мы уже и не хотим думать. Можем, но вот это — тотем, это архаика, это инновация, это анахронистическая модель мышления. Это удивительно, как целые области знания даже не становились мифом — они были мифами уже в самом типе. Поэтому нам не надо удивляться, что под смелым пером этнографа дуб, этот новый по-паскалевски мыслящий тростник, уже отвечает сам за себя в лице опрашиваемого индейца и в лице того, кто опрашивает. То есть здесь, по существу, субъект исследования — Леви-Строс, гениальный Фрейзер, Тейлор — оказываются такими же творцами мифологии, как тот индеец или папуас, с которым они, разумеется, говорят через переводчика. Следующий шаг — это пришедшие на смену мифологам, тоже талантливые… Слушайте, мы живём в XX веке — это век сверхталантливых людей, которые последовательно (Гуссерлю не надо было жаловаться), отменяя бытовые мифы и строя научные, чуть не разделались с этим земным шаром. Хотя, может быть, особой беды бы не было. Вообще, не надо вот этого: «катастрофа». Человек, который зачем-то говорит «катастрофа», уже не философ. Но Но, между прочим, ещё до времени, о котором я говорю, была сформирована очень плотная мифологическая структура. И два основных среза этой структуры были сформулированы между, грубо говоря, серединой XVII — серединой XVIII века, то есть в эпоху Enlightenment, Просвещения. Это чрезвычайно интересно. И уже к началу XX веке возникли два мощнейших мифа. А что значит «мощнейший?» Это значит, что нормально рефлексирующий человек не смог их отрефлексировать: или у него не хватило времени, или у него не хватило сил, или у него не хватило того и другого. Это был миф марксизма и гораздо более отупляющий (то, что я назвал бы мифологическим эффектом) — миф Зигмунда Фрейда. И оба мифа великолепно легли на неразвитую материю мышления восторгающихся интеллигентов всех стран. Что такое интеллигент? Это человек, который профессионально работает с мышлением, пусть с самым конкретным на свете. Давайте начну Другую дифференцирующую мифологию предложил Зигмунд Фрейд. Это удивительный случай в человеческой истории. Простите, но говорят «в европейской истории» случай почти уникальный, когда человек выписал мифологическую систему, которая в течение более чем полувека не подверглась ни одной серьёзной критике. То есть были враги, антифрейдисты, которые были такими же мифологами. Они просто предлагали другие мифы. Если у Маркса человек — член класса, то у Фрейда человек — невротик. Тоже простое рабочее разделение: человек — невротик, и только психоанализ даст ему в лице психоаналитика, который трётся возле кушетки, возможность того минимума самосознания, которого у него нет. Излечиться от невроза так же невозможно, как и излечиться от классовой принадлежности. В письме к Вейдемейеру Маркс пишет это, в конце концов, универсально: «Каждый человек — член класса, а если он говорит, что нет, то это только подтверждает». Такая циркулярная организация — классовая принадлежность. А Фрейд писал к Брейеру: «Когда человек говорит: «Как это? я не невротик!» Это же скандал! Мы же знаем, что ты невротик!» Между прочим, замечательно, что эти два мифа (я сейчас все упрощаю) были немедленно глубоко позитивно восприняты европейской и русской культурами. Я не говорю о мышлении, тайником мышление не было. Я не говорю о том, что, конечно, в порядке сравнения по философской рефлексии ни Маркс, ни Фрейд не стоили ни одного пальца Спинозы. Но Спиноза им был не нужен. Почему? Потому что, как говорил Фрейд, «я живу в этом мире, я живу в этом контексте, который нуждается в моей помощи». По Марксу, в немецкой идеологии, «в моём идеологическом руководстве». Сам феномен невроза, так же, как сам феномен классовой борьбы, себя отрефлексировать не может. И здесь новый миф. Это замечательно и интересно. Здесь новый миф, гораздо более сильный, чем оба эти мифа, вместе взятые, сильные по энергии и эффекту. Новый миф, что есть На самом деле, виноваты не только эти два философских недоделка: Фрейд (ну, Фрейд — вообще говорить нечего) и Маркс. А виновата та интеллектуальная масса, которая этого хотела, которая мыслила себя как некоторую пассивную материю, нуждающуюся в каком-то уминании, как глина. И речь идёт только об интеллектуалах. Ведь иногда это доходило до абсурда, который мог бы быть ясен каждому ребёнку, каждому неграмотному человеку. Но тут и начинается правота Гуссерля. Он говорит: «Но эти люди не видели своего мыслительного генезиса, который был очень удачно придуман в мифологической форме, с одной стороны, Марксом, с другой стороны, Фрейдом». Я бы сказал, без вот такой крайне рефлексивной неразвитости русский и европейский интеллигент были непобедимо интеллектуально неразвиты. И здесь различие между Г. В. Плехановым и Карлом Г. Юнгом, гениальным человеком… Гениальный человек может быть так же неразвит, как последняя бездарность. Это очень важный момент. Потому что гениальный человек, как любил говорить тот же Мераб, может явиться как выплеск искания сознавшей себя материи. Гений — это ещё не философия и даже не теорфизик. Тут начинается игра мифов, когда уже поздний Фрейд говорит: «Увлечение революцией — это ведь на самом деле выявление латентного психоза». И тут другая группа интеллигентов начинает размякать от восторга. Вот эта страшная новая идея, падающая на сырую почву, и дала развиться всем мифам. Тут есть ещё очень важный момент. То, что англичане называют background, это та интеллектуальная основа, которую никто из нас и наших родителей и даже дедов сам не делал. Это к нам пришло из Просвещения и практически осталось не отрефлексированным большинством философов. Это идея, конечно, являющаяся позднейшей модификацией идеи классического (в данном случае я не хочу быть голословным), то есть не гностического христианства, эта идея, если её выразить просто, на бытовом языке (а другого языка, как любил говорить Витгенштейн, наше мышление не знает) может быть сформулирована так. На самом деле… А здесь надо спросить, что значит «на самом деле?» Н а самом деле» — это то, что ты эмпирически воспринять не можешь. Ты можешь это только принять как презумпцию, как теоретическую установку, как постулат, как аксиому. А именно, что на самом деле человек, во-первых (хотя звучит это омерзительно), добр и прекрасен. А во-вторых, способен к бесконечному развитию. Первым, кто обратил внимание на идиотизм такой аксиоматики, был Фридрих Ницше, который тут же перешёл на другую тропинку философского размышления со своей идеей сверхчеловека. Потому что этот человек, с точки зрения Ницше, этот хороший, вечно развивающийся человек, — «кретин». Я цитирую письмо Ницше к Гумбольдту. Он писал: «Этот человек — кретин, но все очень довольны. И все хотят спасти этого человека, защитить этого человека». Ницше не дожил до того времени, когда этот человек стал сам подписывать себе смертные приговоры, сам стал разрабатывать теорию и техники самоуничтожения и сам стал стеной за войну. Около 20 лет назад была опубликована замечательная статистика по 1914 год. Исходя не только из возрастного, образовательного и профессионального ценза, эта статистика установила, что 89% европейских и русских интеллектуалов (по Америке статистики не было) в 1914 году были «за» войну. Они хотели этой войны, и они её получили. Они её идеологически возглавили, они её объясняли, подчёркивая, что объяснение не есть оправдание. Это вульгарная ложь интеллигента XX века. Объяснение бывает в тысячи раз хуже оправдания. Тут особенно интересно чисто мифологическое желание, эта динамика двух мифов. Мы же знаем, что человек прекрасен и обладает совершенно неограниченными возможностями развития. Поэтому надо его спасти. И сделать это немедленно. И спасти человека можно только одним образом, других в XX веке найдено не было. Спасти его можно было не медицински, как Фрейд, а только политически, то есть снабдив его новой или новыми политическими организациями, структурами и манифестированными способами мышления. За это дело дружно взялись интеллигенты всех европейских стран. Это очень интересный момент. Человека нужно сначала лечить, надо снабдить классовым самосознанием, ну, конечно, по ходу дела научить его стрелять из новых видов оружия, производить эти виды оружия, что объяснялось великолепно. Я вспоминаю слова одного замечательного в своём роде немецкого философа Хайдеггера (забудьте всю эту вульгарную чушь о его сотрудничестве с Гитлером — это не имеет никакого значения), который ещё в 1926 году писал, что, взяв на себя осознание своей сущности и сущности людей вокруг меня (одновременно сущность и самосознание, исходим из первого периода его развития, концепции daSein) нельзя не придти к выводу, что немец должен думать, видеть, стрелять лучше всех, не так ли? Совершенно такой же ход мышления, хотя в применении к другим контекстам (то есть чистая мифология — а причём тут немец? — стрелять. К нему сейчас в интеллигентных кругах притронуться нельзя, как раньше нельзя было притронуться к Марксу. Знаете, о ком речь?) мы видим в трудах одного из кумиров современной русской психологии, философии Выготского. Вот вам верх гуманизма. А на самом деле, если это тик от Сейчас — пожалуйста, можно говорить, что угодно нет, а вот Выготского — не трогайте. И когда я пытался объяснить моему покойному другу Г. П. Щедровицкому, что твой Выготский непобедимо вульгарен, он говорил: «Но ты понимаешь, в том контексте…» И мы опять возвращаемся. Социальный контекст Беньямина, евреи, французы и алжирцы великого Жака Деррида — это сразу же поражение философа. Он, может быть, и не читал Фрейда, но он говорил: «Ты, старик, не пытайся его класть на кушетку». Всё равно эти неизлечимые, которые не могут быть сознательными… Но неизлечимых, писал Горький, придётся убрать. Это же мифология. Я хочу вам привести один замечательный пример. В одной чудной ассамской сказке (Ассам — это штат Индии, посмотрите на карте, с населением, которое по-своему генезису на индийских языках не говорило) сказано: «Есть, конечно, индийцы и мусульмане, с которыми мы будем жить. Но, вообще говоря, поскольку они думают по-другому и не чтят, скажем, великого Крокодила, тотёмное животное их придётся из этого округа убрать. И никакой разницы, тот же самый миф, миф дифференциации. Это целый комплекс дифференциации. Невротика придётся лечить. Классового врага или несознательного человека придётся убить. А того, кто не признает тотемного крокодила, а долдонит про своего Аллаха (там мусульмане начинали селиться) или про Вишну, — его придётся убрать. Это очень интересно. Это воссоздание архаических структур сознания, по Карлу Густаву Юнгу. Но главное дело не в этом. Это структуры сознания, которые мы называем мифами, но которые не имеют времени. Как не имеет времени, но кончается, христианско-возрожденческий миф о хорошем и прекрасном человеке, как не имеет времени миф о болезни фрейдизма. Главное, заметьте, в этих мифах не больной в центре мифологии Фрейда, как и в центре мифологии Маркса. Это очень интересно. Не больной и не несознательный человек, пролетарий, не понимающий, что он пролетарий, а находится — учитель или врач, идеолог или врач. Место, которое саами ещё 20 лет назад (как сейчас я не знаю, мой ближайший друг крупнейший специалист по саами) занимал местный знахарь. Он этим занимался. А если бы обратились к мулле или к местному брахману, то простое население это рассматривало бы как непозволительный снобизм. Ясно же, что всё дело в крокодиле и способе установления твоего с ним контакта. Каждый миф предлагает объект воздействия, субъект воздействия, то есть врач или психоаналитик, или идеолог. И он же предполагает определённую процедуру. В одном случае политграмоту, в другом случае элементарную технику вопросов и ответов, дальше — спонтанные экспрессии больного. Но Но тем не менее, этот позитивный антропизм, если говорить о современной мифологии, остаётся в основе. Это от позитивного антропизма: человек — это хорошо. Не излечили ни гитлеровские лагеря, ни сталинская тюрьма. Он всё равно — хороший. А с тем, что человека убивало? Для этого есть богатейшая мифологическая номенклатура: СС, ГБ, ЦК, Гитлер и его окружение, Сталин и его окружение. Но, прожив, выйти из мифологического детства, это — мы, а не Сталин или Гитлер, это мы — полнейшая рефлективная инерция, которая позволила с нами это сделать. Мы, которые, согласно возрожденческому мифу, который практически не изменился от Шефтсбери до Гегеля, мы — объекты Единственным философом, который брыкался, орал и кричал, ну, и сошёл с ума, разумеется, был Фридрих Ницше. Миф о прекрасном, по сути, добром и бесконечно прогрессирующем человеке оказался гораздо более живучим, чем любой миф, сохранившийся в документированной истории человечества. Два слова о возможностях будущей мифологии. Мне представляется, есть некоторые интеллектуальные симптомы. Для того чтобы сдвинуться от этого кретинского антропофильства, первым шагом будет глубинное, не только онтологическое, но важнее — этическое переосмысление антропа. А вообще, кто сказал, что это так? Кто сказал, что сознание бесконечно? Тут бесконечно в отношении прогресса. У прогресса нет границ, в этом были убеждены и Альберт Швейцер, и Мартин Бубер, и Ленин, (о Гитлере не скажу — этого не было в его словаре), и кто угодно, в конце концов, Максим Горький. Но когда я читаю первые публичные лекции гениального физика нашего времени Ричарда Фейнмана, он, отвечая на вопрос, сказал: «Это что, про хорошего человека? Это я уже слышал. Не уверен. Совсем не уверен». Но на самом деле осознание, рефлексия этой мифологии упирается, застревает в тупике уже не мифологическом, а чисто философском, о котором я хочу сказать три слова. Как описать этот тупик, который я очень люблю? Вы знаете, как приятно находиться в тупике? Остановился, можешь подумать, не рвешься вперёд, как сумасшедший. Я бы тупик описал так. Описал вопросом: а существует ли вообще феномен человека? Какой-то один феномен человека. Ещё один замечательный мыслитель нашего времени однажды обронил в порядке забавы фразу: «Кто знает, может быть, два человека отличаются друг от друга гораздо больше, чем человек от крокодила или от крысы». Ведь не забывайте, то, что мы называем человеком, — это тоже миф. Это реликт универсального антропизма. Я совсем не уверен, что есть феномен человека. Один феномен человека. Геннадий Короткий: Что тогда не миф? Александр Пятигорский: Не миф — это то, что мы уже отрефлексировали и превратили, если хотели, в науку. Вы понимаете, отрефлексированный вами грех — уже, в общем, не грех. Если вы его отрефлексировали. Я уже как человек читал людей разных эпох, в этом нисколько не уверен. Эту уверенность в единости феномена сейчас разделяют только ошалевшие от последних успехов генетики. Успех, вообще для науки очень вреден, потому что учёные шалеют. Они считают, что есть такой феномен на основании некоторого общего усреднённого генотипа. Я не занимался наукой. Мой опыт — только мыслительный. Я не говорю, что такого феномена нет, я сомневаюсь в его существовании в век, когда Тейяр де Шарден считается философом только потому, что он распространялся в советское время, его можно было купить или прочитать только для служебного или особого пользования. Вообще, разрешённые философы у нас не котировались. Но философски феномен человека — это ягода Шардена, это же полный идиотизм. Попробуйте сейчас почитать — сами увидите. Я не говорю, что я отрицаю. Я просто сомневаюсь, и все, есть он или нет. Ваш покорный слуга. Спасибо за внимание. Отвечу на ваши вопросы с большим удовольствием. Спрашивайте, о чём хотите, но помните, я не отвечу только в одном случае — если не знаю. Если не думал, тогда скажу: «Не думал, не знаю» или «Не знаю, не думал». ОбсуждениеВиталий Лейбин: Александр Моисеевич, кажется, единственный ход, который здесь возможен, — это рефлексия ситуации общения. Во-первых, понятно, что у нас тут пространство градуировано. Первые ряды слышат все, а остальные чуть-чуть. А там вообще происходит веселье. Это, конечно, не является контекстом (чёрт с ним, с контекстом), а является ситуацией. Она мне понадобится, потому что, кажется, это имеет отношение к тезису о том, что миф о бесконечной «хорошести» человека является ужасно непродуктивным. Моё сомнение здесь в том, что ваша позиция состояла в пафосе разоблачения мифа и призыве к философской рефлексии. При этом вопреки вашей фразе из мифологических размышлений о том, что миф до сих пор не отрефлексирован как часть структуры сознания, понятно, что его нельзя маркировать. Почему в нашем сегодняшнем разговоре мифологическое маркировано как однозначно негативное? Ведь есть целая категория философских мифов, тот из платоновского государства миф о пещере, имевший чудовищное осознательное значение. Не понимаю, почему другое освободительное и осознательное значение имеет мифология Маркса или Фрейда, имея в виду, что Кажется, что и Георгий Петрович, когда говорил о контексте мышления, имел в виду, что важно видеть миф своего сознания, но уметь его рефлексировать, и тогда человек, действительно, как Маркс, может заявить, что он Александр Пятигорский: Простите, не общения, а власти. Лейбин: Да, власти, в которой миф является частью его философской работы. Моя гипотеза состоит в том, что вы нам здесь предлагали мифологию философской рефлексии, имея в виду, что все остальные мифологии являются дурацкими, и здесь теперь в целях осознания необходимо освоить процедуру философской рефлексии. И при этом ничего не сказали о том, каким образом туда устроен вход. Человек не добр изначально, более того, мы и здесь различны, и, на мой взгляд, сказанное в публичной ситуации описание позиции философа есть тоже миф. Александр Пятигорский: Отвечаю по частям. Первое. Миф не маркирован. На мифе не написано «я — миф». Это на мне написано «я — мифолог». Но заметьте, что мифолог — это человек, у которого уже сформирована идея мифа. Если получилось так, что моя оценка мифологии XX века отрицательна, то на самом деле это не так. Скорее, отрицательно втягивание в миф — не миф не человека-мифа, не ассамца, не индейца-пуэбло. А вы понимаете, что интеллектуальная работа требует не только вашего напряжения, но она связана и с огромной ответственностью за тот конечный только мыслительный (я сейчас не говорю о политике и экономике) эффект. Поэтому именно немаркированность мифа подводит и учёных, и философов, которые не осознают, что они, не отрефлексировав другой миф, не способны отрефлексировать свою позицию как мифологическую. Начинать надо только с себя, а не с невротика, не с пролетария и не с буржуа. И, наконец, последнее. У меня в кармане нет инструментов феноменологического анализа мифа, но я думаю, что сейчас объективно возникла возможность отрефлексировать, грубо говоря, всё что угодно, все твои хочу — не хочу, прежде всего, твои «хочу», начиная с самого себя, с твоего собственного отношения к себе и к твоему «контексту». А я глубоко убеждён, что все контексты — плохие, и в этом, кстати, по Платону, был глубоко убеждён Сократ. Хорошего контекста для мыслителя быть не может. Сам факт принадлежности философа к контексту — это позор философа. Поэтому Сократ всегда себя мыслительно выделял. «Да, я тебя учу…» Лейбин: И даже лечу, там была медицинская метафора. Александр Пятигорский: Да. Там в «Пире» была метафора «я тебя учу и лечу», Алкивиад. Я тебе и Маркс, и Фрейд, и много лучше. Но что ты думаешь, я не вижу, что в конечном счёте ты такой же жулик, как все другие афинские политики. Это уже неважно. Важно то, что эти слова Сократа возникли в уже тысячекратно отрефлексированной им своей собственной позиции философа. Философа, который уже не может быть ни афинянином, ни евреем, ни русским, ни римлянином, а который — философ. Вы спрашивали о способе. Первый способ — саморефлексия, второй способ — сознательное отделение. И, между прочим, здесь нет ничего негативного. Надо просто привыкнуть к элементарной идее принципиальной одинокости философствующего. «Трудно!» — скажете вы. Ничего не поделаешь. Сократ привык, и только за эту принципиальную отделённость ему и пришлось выпить яд. А он, между прочим, в отличие от других борцов с контекстом, был уникальной фигурой, и об этом говорит Платон от первой до последней строки всех сократических диалогов, вместе взятых. Ведь он отрефлексировал себя в контексте, он не ссорился с афинянами. Но согласитесь, когда ему мучили и говорили: «Ну, Лейбин: Александр Пятигорский: А кто вам сказал, что это периферия? Почему периферия? В отношении философского разговора (только прошу, не употребляйте никогда слово «дискурс», меня тут же начинает тошнить, есть хороший русский «разговор»). Лейбин: Почему в ситуации разговора не специально типа ученик-учитель, а в ситуации публичного открытого разговора, вам необходимо представлять позицию философа и философской рефлексии? Что вы этим хотите в ответ? Понятно, что мы здесь все не будем философами. Александр Пятигорский: Простите, ни один философ, если он уже не в последней фазе тяжёлой шизофрении, никогда не сможет мыслить о человеческом театре, человеческом клубе, кабаке или кафе как о такой форме человеческого сообщества, которое будет продолжать регулироваться схемой отношений учитель и ученик. Я как раз против этой схемы. Потому что учитель и ученик — это не принцип, это ситуация, это не контекст. И это ситуация, которая может быть воспроизведена в любом контексте: московском, калужском или южноафриканском. Но что самое важное — уже эта ситуация учитель-ученик по своей природе отрицает контекст. Геннадий Короткий: Интересная ситуация. Хайдеггера, Ницше вы оцениваете положительно, хотя они самые главные мифологи. Напомню ницшевский миф о сверхчеловеке. Фрейда и Маркса, которые начинали именно с критики мифологического сознания и с разоблачения мифа, вы оцениваете отрицательно. У нас сейчас в сознание внедряются христианские мифы, как из пушки, с помощью СМИ, — вы про них не говорите ни слова. Интересно. Александр Пятигорский: Почему я не говорю о феномене нового христианства? Геннадий, ради Бога, только избегайте подчёркивать слово «у нас». В Америке за последние 25 лет наросла такая фундаменталистская христианская реакция, крайности которой русской христианской реакции не снились. Вы можете считать: да, ещё одна группа пограничных контекстов. Только самая большая ошибка, которую вы можете совершить, — это встать в оборонительную позицию, это проклинать. Ваша позиция, если вы хотите мыслить философски, должна быть чисто рефлективной и, прежде всего, — оп, феномен, я его отрефлексирую. А если вы Короткий: Хорошо. Я закончу. Но марксизм, революционный марксизм, отрефлексировав свою позицию, своё сознание, ставит вопрос «что делать дальше?», «как жить?», «как человек должен вести себя?» И в этом ранний Маркс в своём революционном пафосе ставит вопросы именно избавления человека от мифа и возвращения человека к самой реальности, к действительности, к корням жизни. Александр Пятигорский: Но ведь Маркс от его первых студенческих работ и его знаменитой диссертации «Демокрит и Эпикур», которую мы когда-то штудировали, проделал чёткий путь мифологизации самого себя. Потому что коммунистический «Манифест» — это уже абсолютно прозрачный мифологический текст. Ну, пусть там нет такой вырисованной, вычерченной мифологической схемы, как в «Mein Kampf». Тем не менее, практически, то есть для практического осмысления для первого шага, это, в принципе, чисто мифологический ход. Я думаю, что именно ощущение им, а он был человек, не чуждый интуиции, в конце жизни стало его толкать на изучение начала, то есть первобытного общества, где он, правда, ничего сделать не смог. Но что самое интересное, я не знаю ни одного текста, где бы Маркс взялся за рефлексирование коммунистического «Манифеста». Это каждому ясно, это уже прошедшее. По Марксу: «Я даже этому дураку, Лаврову, все объяснил». При том, что эти моменты политической философии Маркса Лавров понял лучше самого Маркса. Но ведь здесь мы имеем дело со страшной вещью, тоже мифологической, — со временем. И распределение во времени процесса мифологизации не может быть отрефлексировано мифологизатором. Это уже дело мифолога, который, как правило, производит эту рефлексию неправильно. Потому что я ещё не знаю ни одного действительно жившего мифолога, который отрефлексировал бы себя как мифотворца. Вы поймите, моя негативная позиция отношения к мифу — это негативная позиция в отношении не к мифу, а к человеку, который миф творит и использует. Мифы я обожаю. Нет, мифы, в общем-то, все прекрасны, потому что они — материал для прояснения, а не для замутнения. А если миф замутняет ваше сознание, то виноват не Фрейд, не Маркс и не Гитлер, а вы. Генрих Штейнберг (доктор наук, исследователь): Меня задел момент, который мне показался совсем неправильным. Вы сказали, что философ должен нести ответственность за конечный результат. Александр Пятигорский: Нет, я не сказал, что он должен нести ответственность за конечный результат своего мышления. Мышление не имеет конечного результата. Философствование не имеет конца, как оно, на самом деле, не имеет начала. Оно имеет только положение. Когда я говорил об ответственности, я говорил, что философ должен отрефлексировать не только себя как философствующего, но он должен отрефлексировать и варианты восприятия себя. Он несёт ответственность за свою работу. Эффект в смысле своей работы. Как бы учитель. Штейнберг: Дело в том, что, начиная любое исследование, ты не знаешь конечного результата. Если ты знаешь конечный результат — это не исследование. Александр Пятигорский: Согласен. Штейнберг: Поэтому за результат своего исследования ты отвечать не можешь. Александр Пятигорский: Но ты должен отвечать за свою работу. Штейнберг: Ты должен отвечать только за то, что это сделано качественно. Александр Пятигорский: Вот. В том-то и дело, что это безумно трудно — отвечать за свою работу. И, кстати, что удивительно, я измучил классицистов вопросами о том на одну четверть легендарном Сократе. Понимал ли он работу чисто педагогически: удался урок или не удался? И ответ был: когда понимал, когда не понимал. Он старался. Но в некоторых случаях, в том замечательном диалоге, когда он объяснял одному афинскому джентльмену, что хотя он в своём споре, то есть ничего себе спор — уголовное дело, со своим отцом он по существу прав. Но по другому существу — не прав. Это его отец. Один закон: ты не можешь возбуждать уголовное дело против своего отца. Второй закон: но ты же прав в этом уголовном деле. И замечателен последний вопрос ученика: «Ты мне изложил обе позиции: позицию одного закона и другого. А мне что делать?» Сократ: «Ну, дорогой мой, это уже твоё дело! Моя педагогическая задача… Я тебе не слуга носить с собой носилки и коврик. Это ты делай сам». Поэтому ответственность может быть только чисто рабочей. А успех твоей работы никогда не гарантирован. Если он гарантирован, то не надо было и начинать. Пётр Иванов: У меня довольно странный вопрос. Имеет ли смысл разрушение этих мифов, демифологизация, не остановит ли это какие бы ни было процессы в обществе… Александр Пятигорский: Это не моё дело, остановит или не остановит. Остановит — великолепно, самый хороший процесс остановит — ещё лучше. Я занимаюсь работой. Я рефлексирую над мифом и самим собой как носителем ещё одного мифа. А уж насчёт человечества пусть заботятся великие гуманисты, которые и ввергли человечество в две самые страшные войны и в два самых страшных режима. А я воздержусь. Я скажу: «Я старался это обдумать». Но это обдумывание не имеет конечной целью, как говорил предыдущий спрашивающий, достижение эффекта в улучшении масс или самого себя. Тогда бы это была не философия, а чистая политическая или, в конце концов, экономическая, педагогика. Сергей Савелич (ВШЭ): Я слушал вашу лекцию Александр Пятигорский: Я понимаю, что я тихий человек и провокаций не люблю и не хочу их делать. Но, конечно, если я сказал, что 2% человечества Говоря об этой статистике, это был очень забавный американец (кстати, по профессии, разумеется, биофизик), конечно, оптимист, поэтому статистически человек — это не Homo sapiens, а человек, который может sapere, который может знать. Это не значит, что он мыслит. Это мыслящее существо в смысле принципиальной эвентуальной, или, как сейчас говорят, опять-таки ломая русский язык, виртуальной возможности. Об этих вещах лучше говорить именно в терминах вероятности. Может взять и мыслить. А если он не хочет? Вы его что, палками будете бить? Сначала себя надо кнутом, как дервиши, хлестать по голой спине. Я имел в виду только это. Нежелание. И ни в коем случае не инстинктуально. А нежелание интеллектуальное, с которым философ не собирается бороться, но которое он призывает сделать объектом философствования. Леонид Пашутин: Спасибо, конечно, ото всех. Я в очередной раз имел удовольствие вас послушать. Мне кажется, что то, что здесь сегодня происходит, — это не только опровержение всех существующих философских концепций, мифов и так далее, но и самоопровержение. Дело в том, что на одной из ваших последних лекций вы говорили о том, что философ должен быть холоден, что он должен смотреть со стороны, шпионить и подглядывать, а не бурно реагировать. Мне кажется, что ваш темперамент совершенно опровергает эту холодность и спокойное подслушивание. И, может быть, как раз в этом и есть главное зерно вашего метода. Если позволите, одно маленькое отступление. Мне кажется, вы развенчиваете представление о том, что античные статуи — белые. Они же на самом деле — всегда раскрашенные. А это представление, что они белые, — это холодность и мертвечина. На самом деле, они должны быть живые, яркие, страстные, как это делаете вы. Но при этом, когда вы все развенчиваете, я хотел бы узнать, вы осознаете, вы себя рефлексируете, что делаете примерно то, что вы рассказывали про Мао Цзе-дуна и Сталина. Помните, когда вы говорили о том, что они неизбежно ускоряют время и постоянно призывают к уничтожению предшествующих теорий. Вы, по вашей классификации, тоже проводите несколько тоталитарную политику. Александр Пятигорский: В данном случае моя позиция была описана очень точно, и, к сожалению, здесь я вынужден говорить о некоторых рецептах не Сократа, а поздних буддийских метафизиков. Они говорили: «Отбрось все!» Но ты не можешь отбросить ничего, не отрефлексировав этого детально. Во-первых, не зная этого, а во-вторых, не отрефлексировав этого детально. Вообще, слово «отбрасывание» очень рискованно и может быть просто плохим. Тут важно, что работа по знанию того, что ты сейчас носком ботинка отбросишь, — это, может быть, первая и самая трудоёмкая часть работы. Если говорить о реальности сознания, то свою политическую работу ни Мао Цзедун, ни Сталин никогда бы не выполнили, если бы они были людьми познания того, против чего они выступают. Это были люди, в общем-то, за редкими исключениями, принципиально невежественными, то есть которые то, что они не любили, не хотели знать и не хотели над этим думать. Это очень интересно, потому что это можно продокументировать на бездне материалов. Этот негативизм был, конечно, неотрефлексирован. Если бы он был отрефлексирован, то не было бы ни революции 1917 года, гениально продуманной Лениным, хотя и неожиданной для него, это другой вопрос. Не было бы первой победы Гитлера на выборах. Ничего бы этого не было. Я не говорю уже о такой, неожиданной для многих китайцев, полной победы Мао Цзедуна. Ни один из них никогда не занимался политической рефлексией. Потому что модели отбрасывания были уже готовы, и отбрасываемые объекты были уже аннулированы в их сознании. На самом деле, они имели дело, и об этом замечательно говорит Горький… Пашутин: Вторая часть вопроса. Мне кажется удивительным, что вы так активно выступаете не только против мифов, но вообще против любой банальности и пошлости. Не кажется ли вам, что нет ничего более пошлого, чем борьба с пошлостью, и именно потому, что она задана противопоставлением нового и традиционного, где традиционное понимается как пошлое. То есть удивительно от вас, человека, который не разделяет прогрессистского мифа, слышать борьбу с пошлостью и банальностью, при том, что вы понимаете, что миф о новом и о прогрессизме не реален. Александр Пятигорский: Ни рефлексия индивидуальных философов, ни умственное развитие тех 98%, которые не думают, — я вовсе не говорю, что это путь к прогрессу. Прогрессом я не занимаюсь. Наоборот, может быть, будет хуже Пашутин: А если избавляться от всех банальностей, не придётся ли отказаться от языка и от мышления? Не придётся ли снять кожу для того, чтобы все отбрасывать? Александр Пятигорский: На это может быть только один ответ. Борьбу с банальностями я мыслю себе не как борьбу нового со старым — ничего подобного. Это чистая эстетика. Просто противно, а может быть, хорошо. Банальное может быть замечательно, но противно. Это моё дело. Противно — это философский термин? Нет. Это так, как я это ощущаю. И это тоже необходимо интимно отрефлексировать. Ну, противно и все. Что я могу поделать? Врать, что нравится? Например, когда я слышу «дискурс», «гендер» и прочий вздор, мне это противно эстетически, просто потому, что я люблю русский язык, люблю вообще реальный натуральный язык. Только поэтому. Опять же говорить о нравственных и даже эстетических последствиях такого рода мышления я не могу и не берусь. Глеб Павловский: Александр Моисеевич, правильно ли я вас понял, что философ в меру того, что он мыслит, собственно говоря — не человек. Все определённости человека не существенны или существенны в меру того, что они являются предметом. Вы в данной лекции противопоставили это мифологии. Тогда получается, что мифология — продуктивна, человеколюбива, и, собственно говоря, это индустрия по производству взаимносовместимых подобий. То есть мифология производит человека, философия — сферы силы, а мифология — сферы свободы и человека. А философия, строго говоря, не имеет отношения к определённости человека. Это порча, сбой. Александр Пятигорский: Ваш вопрос попал в точку, это важнее всего. Отвечаю очень кратко. Вы совершенно правы. Я не хотел бы называть свою позицию антигуманистической, хотя, если вы меня в этом обвините, и не подумаю извиняться. Это позиция, с точки зрения которой я хочу хоть немного ограничить этот универсум сплошного антропизма. И ради Бога, постарайтесь понять, что это не я придумал. Это тоже миф. Но это универсальность человеческого. Я не хочу сейчас повторять обработку этого Фридрихом Ницше, это каждый знает. Но Ницше-то сам был полным антропистом в своём отрицании человека и замене его на сверхчеловека. Но не забудьте, у Ницше был ещё и третий термин — «последний человек». Это очень важно. Когда мы говорим о концепции сверхчеловека, мы всегда забываем, что, на самом деле, Ницше обращался не к сверхчеловеку, а к последнему человеку, на смену которому придёт сверхчеловек. И, собственно, именно с этим связана его совершенно гениальная идея универсальной рекурренции. В этом смысле, конечно, моя позиция является осознанно, отрефлексированно направленной против универсального антропизма, неуёмной антропофилии и таким образом нормальным обыденным мышлением может и должна интерпретироваться как антигуманистическая. Ольга Лобач: Скажите, пожалуйста, можно ли в продолжение этого вопроса спросить, что есть одиночество философствующего и что в этом подлежит рефлексии? Александр Пятигорский: Нет, одиночество философствующего — это, конечно, в каком-то смысле экзистенциальный трюк. Потому что так есть. Попробуйте философствовать вдвоём, втроём. Через два часа это будет национальное философствование. Я думаю, что слово «диалог», хотя и менее омерзительно, чем «дискурс» и «гендер», но, тем не менее, очень смутно. Во-первых, я здесь не понимаю того же Бубера. Диалог может быть с самим собой, с воображаемым собеседником. В чём беда понятия, которое захватило всех? Я читал последний философский сборник, листал вчера ночью, слово «дискурс» на пяти страницах повторяется, наверное, раз 20. Это уже отсутствие вкуса, это уже эстетика, которая очень важна. Когда я говорю, что философия — это дело одинокое, я имел в виду не Его одинокость — это одинокость мышления. Мыслить человек может только один. А если вдвоём, сидя, то это такой разговор, ради Бога, не дискурс, нет, разговор. Это разговор двоих: «Ну, послушай, давай вот это обдумаем»… Это же не дискурс. Дискурс конституирован с самого начала, как и диалог, по тому же катастрофически плохому философу Мартину Буберу. Это временная рабочая связь. Реплика из зала: Доктор Ватсон не нужен? Александр Пятигорский: Иногда приятен. Реплика из зала: Нужен ли? Александр Пятигорский: Нет. Не нужен. Но приятен. А я считаю, что если кто-то вам приятен — это в тысячи раз важнее, чем если он вам нужен. Вопрос из зала: Самый короткий вопрос. Александр Пятигорский: Откуда вы знаете, может, после вас ещё короче будет. Вопрос из зала: Я постараюсь. Не относите ли вы к одному из самых глобальных мифов современного человечества миф под названием «демократия?» Александр Пятигорский: Уверяю вас, нет. Это уже мягкий, реликтовый миф. Как раз в нём я особой угрозы не вижу. Он давно потерял свою энергетику, он давно перешёл в риторику, а риторика перешла в демагогию. Это миф, но он неопасный. Этот миф давно стал кухонным мифом. Есть мифы гораздо более опасные. А ведь талантливые мифы были замечательны, ни один из них не фигурирует в современной мифологии, божественной по красоте и стройности. Вернёмся опять к «Симпозиуму» (то есть к платоновскому «Пиру»). Андрей Константинов: У меня возникает ощущение, что вы нас вовлекаете в красивый романтический миф, а не, занимаясь рефлексией, миф о философе как о такой одинокой, титанической, героической фигуре, которая занимается сотериологической практикой рефлексии, при помощи неё спасается. Миф о мышлении как о чём-то не имеющем отношения к реальному. Александр Пятигорский: Безусловно, в образе философа, как я вижу, есть черты мифа. Но, я подчёркиваю, я только что сказал об этом Глебу Олеговичу, трагедия — никогда. Если он ощущает себя трагически одиноким, то его уже надо метлой. Он приятно одинок. Но это приятное одиночество может быть инструментом провокации гораздо более сильным, чем одиночество трагическое. Конечно, провокацией, которая вызывается всяким отвлечением, не только субъективно мотивированным, но и объективно, то есть социально значимым. Так что вы правы наполовину. Есть ли в этом мифологичность? Безусловно, есть. А знаете, почему? Вот ваш вопрос показывает, что она есть. Не подумал, а вот сейчас могу думать, начать рефлексировать — есть. Ещё один миф, но мягкий. Мягкий в смысле формального артикулирования. Потому что если бы не был мягким, я бы сейчас пустился с вами в гневный спор. А в общем, ваш вопрос правилен. И, если уж совсем редуцировать мой ответ, да, точка. Ян Чеснов: Я этнограф, антрополог. Может, не Anthropologist, как вы говорите, но профессиональный ползучий эмпирик. В последний раз я с вами беседовал полчаса в Институте востоковедения, сидели на подоконнике, это было 32 года назад. Александр Пятигорский: Нет, простите. Это было 36 лет назад. Честнов: Александр Моисеевич, но как хорошо, что можно продолжить эту беседу и сейчас послушать вас два часа. Я хочу поблагодарить контекст моей жизни за эту встречу. Спасибо вам огромное. А вопрос Александр Пятигорский: Я готов это принять. Я согласен с этим, но согласен только как с мной ещё не проверенной антропологической гипотезой. Я думаю, что Но я хочу сделать одно маленькое добавление. Заметьте, что слово «миф» в устах Платона очень часто носило унижающий характер. Но это миф. Платон так тоже говорил. И это необычно интересный факт, на который реальные классики не обратили внимания. Если мы сейчас не будем говорить о великом трактате Аристотеля, где он разбирает это слово… Что лежит в центре аристотелевского трактата, скажем, о поэтике? Разбирал он трагедии и немножко комедии. Что такое миф? Между прочим, буквальный перевод с греческого — это то, что мы назвали бы «сюжет», «произведение», англичане называют словом «plot». Кто там фигурирует? Там всегда фигурируют две крайности: тот, кто лучше нас, — положительный герой и тот, кто хуже нас. Позиция Аристотеля (он это прекрасно понимал) — чистая, не мифическая, уже мифологическая, как если бы он сидел сейчас здесь и анализировал миф. И что же получается дальше? Вы ведь не могли сделать ни один шаг в анализе поэтического и художественного текста Древней Греции, не обратившись к хору. Но есть ещё и хор. Он вам объяснит. А что он объяснит? Он тут говорит: «А возьмём Эдипа». Миф об Эдипе — абсолютно уродски проинтерпретированный Фрейдом и только частично восстановленный Леви-Стросом. Фрейд был врождённо не способным к чтению поэтического и художественного текста — ну, бывает, есть люди, лишённые музыкального слуха. И Аристотель дальше говорит: «А кто же такой тогда царь Эдип?» то есть мифологическая основа фрейдизма. Ох, какая плохая филология была у Зигмунда Фрейда. Ни одного текста внимательно прочесть не мог. А кто Эдип? С одной стороны — человек, который, что вам за положительный герой — ругался по дороге и подряд стал бить по головам, то есть скотина, хулиган, жестокий человек. Но, что самое интересное, почему мы не можем его назвать, по Аристотелю, отрицательным героем, то есть тем, кто много хуже нас. Это жутко интересно, прочтите этот трактат, ради Бога. Не знаю, переведён ли он на русский язык, но есть уже 6 переводов в течение последних 800 лет. Во-первых, он потерялся, потом он восстанавливался и так далее. Но тут Аристотель говорит, особенно по поздней схолии: «Ну, что делать? Но ведь кроме этого парню ещё и смертельно не везло на каждом шагу». Его судьба бросала из одной омерзительной ситуации в другую, а он барахтался. Забавно, эпилог мифа. Что говорит Эдип уже в «Колоне» (это уже другая пьеса)?» Я, — говорит он, — не самый лучший и не самый худший. Я самый несчастный человек в Греции». Это ведь тоже безумно интересно. Это был бы тот шаг рефлексии, который его по ходу действия трагедии (только имейте в виду, я сейчас говорю по Софоклу) приблизил к небожителям. И тут же второй миф. Безумно интересно. Кем же он стал? Богом? Или остался человеком в момент смерти? Ответ хора: «И не тем, и не другим». Это то, что в наших европейских мифах невозможно. Потому что дело не в мифе, а в рефлексии. Наши мифологические интерпретации гораздо вульгарнее и примитивнее, чем аристотелевские. И не потому, что мы плохо знаем материал, а потому, что мы смертельно плохо знаем самих себя и ходы нашего собственного обыденного мышления. Лейбин: По нашему внутрилекционному мифологическому ритуалу — у нас в завершение — резюме, «рефлексия». У меня есть приятель, который работал в очень напряжённом месте. От него потребовали отчёт по времени, что он делал в каждую минуту суток. И он в отчётах писал: Миф публичной лекции, с помощью которого мы здесь работаем, состоял в том, что Александр Пятигорский: Это, прежде всего, стилистическое различение. Лейбин: Я тут ставлю точку. Если вы хотите и считаете нужным, вы можете резюмировать. Александр Пятигорский: Кто? Я? С огромным удовольствием резюмирую: мне было здесь очень приятно. Точка. |

|