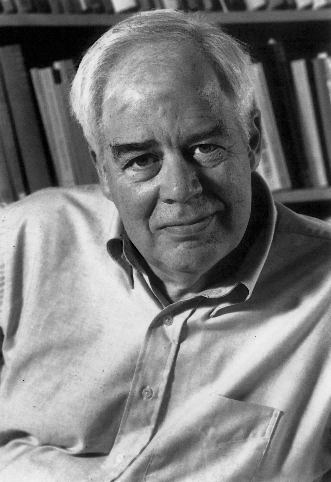

Ричард Рорти (Richard Rorty; 1931–2007) — американский философ, ведущий представитель философии прагматизма. Настоящая работа впервые опубликована в 1989 году. | |

Предисловие переводчиковВ публикуемой работе Ричард Рорти применяет ряд приёмов, которые, даже при всём допустимом насилии над русским языком, не могут быть переведены с английского, но которые, тем не менее, существенны и помогают лучше понять позицию автора. Так например, Рорти употребляет местоимения женского рода там, где естественно ожидается мужской. Поэт, ироник, личность — «феминизированы» им. По отношению к ним употребляется только she. Местоимения мужского рода сохранены для метафизика, да и то не всегда, здесь чередуются he и she. Другой особенностью является «идиосинкразическое» употребление тире, разряжающее и структурирующее текст как некий рефрен или лейтмотив (как «some kind of correlated pattern in the game»). Насколько это было возможно, мы старались придерживаться при переводе этих стилистических особенностей текста. На протяжении всей книги private и public мы переводили одинаково (приватное/публичное, а не личное, частное, индивидуальное/общественное), чтобы сохранить единство терминологии, а также традиционное для либерализма различение между приватным и публичным. Перевод цитат из французских и немецких текстов даётся соответственно по французским и немецким изданиям. И. В. Хестанова, Р. З. Хестанов. Предисловие автора к русскому изданиюЛучше всего эта книга читалась бы как протест против доминирующих в современной философии кантианских предубеждений: как протест от имени юмианского натурализма, с одной стороны, и гегельянского историзма, с другой. В книге «Философия и зеркало природы» (1979) я доказывал, что Кант был той фигурой, которая сделала так называемые «основные проблемы современной философии» каноническими, а также тем, кто сделал возможным (и, действительно, необходимым) становление философии особой, профессионализированной, академической дисциплиной. В этой книге я утверждал, что лучше всего можно было бы посмотреть на то, что Густав Бергман окрестил «лингвистическим поворотом» в современной философии, как на попытку вновь заявить о проблематике кантовской «Критики чистого разума» скорее с точки зрения языка, чем с точки зрения опыта. Я настаивал, что философы языка, такие как Виллард ван Орман Куайн, Уилфрид Селларс и Дональд Дэвидсон, теперь показали нам, как разделаться с этой проблематикой, покончив с тем, что Дэвидсон называет «различием между схемой и содержанием» (и тем самым с последними остатками кантовского различения между спонтанностью и рецептивностью). В первых двух главах этой книги я развиваю дэвидсонианский, натуралистический подход к языку и сознанию, исходящий из допущения, что дарвинистское объяснение происхождения человека несовместимо с кантианским пониманием человеческого познания. Как я считаю теперь, аргументация этих глав могла бы быть усилена, если бы я привлёк работы Ричарда Хокинса и Дэниэла Деннета, в особенности аналогии, которые они проводят между биологической эволюцией (которая зависит от случайности генных мутаций), и эволюцией культуры (которая зависит от мутаций того, что Хокинс и Деннет называют «memes» — грубо говоря, метафор, стереотипов и тому подобного). 1 Эти аналогии кажутся мне очень полезной поддержкой натуралистической критики Дэвидсона кантианских остатков в современной философии сознания и языка Они также демонстрируют, как Юм (лишённый своего атомистического эмпиризма), и Гегель (лишённый своей идеалистической метафизики), могли бы объединиться против Канта. Однако, начиная с третьей главы от протеста против наследия кантовской первой Критики я обращаюсь к протесту против наследия его работ о нравственности. Эта часть книги предлагает понимание нравственного прогресса не как постепенного преодоления эгоизма с помощью разума, а как постепенное расширение нашей способности симпатизировать и доверять. Отправляясь от утверждения, что знаком нравственного прогресса является понижение значимости (amount) жестокости, я доказываю, что главным инструментом такого понижения является воображение. Я рассматриваю воображение как способность ставить себя на место личностей непохожих и стремлюсь доказать, что скорее роман, чем проповедь и философский трактат, является тем литературным жанром, который лучше всего развивает эту способность. Я предлагаю интерпретации романов Набокова и Оруэлла, выражающие ужас перед жестокостью, который разделяют оба автора. Я указываю, что в ходе этой попытки заменить кантианское понятие долженствования как центрального понятия нравственности, на юмовскую концепцию симпатии, мы избавляемся от различения между познанием, нравственностью и эстетикой, которое провёл Кант. С прагматической, анти-репрезентативистской точки зрения на природу убеждений, которую я разделяю с Дьюи, убеждения и желания (и интенциональные состояния вообще), являются характеристиками (habits) действия. Поэтому, нет никакого смысла проводить разграничение между убеждениями по поводу фактов и убеждениями по поводу ценностей, разграничения того рода, которые привыкли проводить репрезентативисты. Именно поэтому нет никакой надобности беспокоиться о том, где кончается научная попытка точной научной репрезентации мира и где начинается попытка изменения мира. Мы всегда пытаемся изменить мир, ибо все наши убеждения и желания составляют часть попытки придать такую форму окружающей среде, которая соответствовала нашим потребностям. Для прагматистов не может быть никакого напряжения между поиском истины и поиском счастья, ибо первый является просто разновидностью второго. Я доказываю, что некоторые задачи, выдвинутые кантовским трояким различением, могут быть лучше представлены посредством двух других различений. Первое различение — между относительно не-противоречивым и относительно противоречивым, между областями исследования, в которых существует общий консенсус относительно того, чему должен соответствовать критерий убеждений, и областями, где такого консенсуса нет. Второе рассматриваемое на протяжении всей книги различение — между публичным и приватным, между сферами, где у нас есть обязательства договорится с другими людьми о том, какие убеждения и желания лучше всего иметь, и сферами, где мы свободны угождать только себе и никому другому. В введении к этой книге я говорю о том, что пытаюсь представить, на что будет похожа интеллектуальная жизнь, если мы прекратим пытаться объединить свою борьбу за личное совершенство — нашу потребность, как формулирует её Ницше, «стать тем, кем мы есть» — с нашими обязательствами перед другими. Один из примеров вреда, нанесённого этой попыткой объединения, представляет практика выбора между наукой и религией, которая казалась необходимой в XIX столетии. Одной из причин, почему Уильям Джеймс и Джон Дьюи первоначально развивали прагматистскую теорию истины, была необходимость доказать, что истинными убеждениями являются те, которые приводят к осуществлению наших целей, и что мы можем иметь столько же наборов убеждений, сколько у нас есть различных целей. Это означает, что может быть нет необходимости выбирать между набором убеждений, позволяющих нам предсказывать и контролировать поведение нашей окружающей среды, и набором убеждений, позволяющих нам сохранять мужество и придающих смысл нашим усилиям. В частности, может быть нет никакой надобности выбирать между верой в Бога и верой в Дарвина, даже если и есть потребность очистить нашу веру в Бога, связав её с особой космологией. Или, может быть нет никакой надобности выбирать между верой в Бога и утилитаристской этикой, хотя и есть потребность отвергнуть те элементы в традиционных религиях, которые предполагают, например, что бог предпочитает одну форму сексуального поведения другой и что его предпочтения должны насаждаться, даже за счёт человеческого счастья. Очищенная, либерализированная версия религии, полученная в результате такого подхода, отрицается многими традиционно верующими как «вовсе не религия». Для Джеймса и Дьюи, однако, это была та форма религиозной веры, которую стоило бы иметь 2. Они не видели ничего плохого в совмещении религии и поэзии как способов личного совершенствования, вместо противопоставления религии науке как альтернативной попытке точно репрезентировать внутреннюю природу реальности. Они не соглашались с тем, что понимание поэзии как формы религии, либо религии как формы поэзии, порочила бы ту или другую. Для большинства интеллектуалов XX века скорее именно поэзия, а не религия, служила главным средством к приватному совершенству. Одно из оснований для отказа от кантовского троякого различения, упомянутого выше, сводится к тому, что оно порочит поэзию и литературу вообще, путём отнесения их к области, называемой «эстетическое». Я согласен с Дьюи и Хайдеггером, что эта область была одним из самых неудачных изобретений Канта. Я считаю одним из больших преимуществ прагматизма то, что он относится к искусству и литературе как к примерам того, что Хайдеггер называет «миро-разоблачением», а не как к областям культуры, которые должны подчиняться более «серьёзным» предприятиям науки и нравственности. Многое из того, о чём я говорю в этой книге, нацелено на то, чтобы разобраться, как выглядят вещи, если литература и искусство рассматриваются как центральные по отношению к стремлению к частному совершенству и к нашей способности отзываться на нужды других людей. Моё видение утопии предполагает, что в качестве центральной сферы культуры, искусство и литература стали преемниками науки также, как наука (в XVIII и XIX веках) стала преемником религии. Для меня прагматистский, анти-репрезентативистский взгляд на науку — естественный результат юмовского натурализма, и на мой взгляд, этот натурализм в сочетании с гегелевским историцизмом привёл Дьюи к созданию нового взгляда на нравственный и духовный прогресс человечества. Этот прогресс достигает высшей точки не в философии, как думал Гегель, а в искусстве. Мне представляется, что Гегель и Кант воспринимали философию во многом слишком серьёзно. Философия не является ни систематизирующей науки дисциплиной, ни средством духовных преобразований: она — лишь один из способов сглаживания напряжений между сферами культуры, показывающий, что эти напряжения менее значительные, чем предполагалось. Ричард Рорти. Предисловие автораЭта книга основана на двух сериях лекций: на трёх Northcliffe Lectures, прочитанных в University College в Лондоне в феврале 1986 года, и четырёх Clark Lectures в Trinity College в Кембридже в феврале 1987 года. Слегка поправленные версии Northcliffe Lectures были опубликованы в London Review of Books весной 1986 года. Они были затем снова переработаны, чтобы войти в эту книгу в виде её трёх первых глав. Сокращённая версия седьмой главы о Набокове была представлена как Belitt Lecture в Bennington College и опубликована этим колледжем как Bennington Chapbook on Literature. Другие главы ранее не публиковались. Местами эта книга скользит по довольно тонкому льду, особенно в тех отрывках, где я предлагаю спорные интерпретации авторов, которых я касаюсь лишь кратко. Особенно это справедливо относительно моей трактовки Пруста и Гегеля — авторов, о которых я надеюсь однажды написать более подробно. Но в других местах этой книги лёд немного потолще. В примечаниях к этим частям я цитирую свои прежние работы о различных персонажах (например, о Дэвидсоне, Деннетте, Роулзе, Фрейде, Хайдеггере, Деррида, Фуко, Хабермасе), работы, которые, я надеюсь, подкрепят некоторые спорные положения, высказанные мною в этой книге. Большинство из процитированных отрывков будет перепечатано в двухтомном сборнике моих статей (предварительно озаглавленном Objectivity, Truth, and Relativism и Essays on Heidegger and Others), который готовится к публикации в Cambridge University Press. Я очень признателен Карлу Миллеру, Lord Northcliffe Professor of English Literature в University College и главному редактору London Review of Books за его приглашение прочитать лекции в University College, а также за его поддержку и консультацию. В равной мере я признателен директору и членам совета Trinity College, за их приглашение прочитать Clark Lectures и за их щедрое гостеприимство во время моего посещения Кембриджа. Я очень признателен трём учреждениями, которые предоставили мне возможность подготовить эти лекции: John D. and Catherine T. MacArthur foundation, Center of Advanced Study of the University of Virginia и Wissenschaftskolleg zur Berlin. Стипендия MacArthur Fellowship, которой я располагал с 1981 по 1986 год, позволила расширить круг моего чтения и письма. Директор Center for Advanced Study Декстер Уайтхед позволил мне организовать преподавание таким образом, чтобы максимально использовать возможности, которые предоставляет MacArthur Fellowship. Терпеливые и всегда готовые помочь сотрудники Wissenschaftskolleg — без сомнения, самая стимулирующая среда для учёных, которая когда-либо была создана, — сделали моё пребывание там в Как только я переработал и дополнил эти две серии лекций, постепенно придавая форму настоящей книге, я получил критические и полезные комментарии от друзей, любезно пожертвовавших своим временем, чтобы прочитать все растущую груду рукописей или их часть. Джеффри Стоут, Дэвид Бромвич и Бэрри Аллен спасли меня от многих грубых ошибок и сделали множество полезных предложений. Константин Коленда предложил мне радикально другой порядок тем. Чарльз Гвиньон, Дэвид Хайлей и Майкл Левинсон сделали ряд полезных советов непосредственно перед сдачей рукописи в издательство. Я благодарю их всех. Я благодарен также Юсебиа Истее, Лайеллу Ашеру и Мередит Гармон за секретарскую и редакторскую помощь, а также Нэнси Ландау за внимательный просмотр рукописи. Джереми Майнотт и Тереза Мур из Cambridge University Press всегда помогали и приободряли меня. Ричард Рорти. | |

Примечания: | |

|---|---|

| |

Оглавление | |

| |